第十章 異彩紛呈的元和文化

元和時期,憲宗改革朝政、平定藩鎮,使舉國上下出現了中興氣象,為學術文化的繁榮創造了條件。另一方面,憲宗重視文教,留心典籍,宣導文學,鼓勵著述,更直接促進了學術文化的繁榮。使元和短短的十五年中,人才薈萃、著作如林,在中國文化發展史上,留下了頗重的一筆。

第一節 整頓教育 發展科舉

一、“葺國學以振儒風”

教育與科舉,在以儒學為指導思想的中國古代,佔有十分重要的地位。憲宗追慕貞觀、開元之風,更把教育與科舉看作是在文化思想方面振興國家的重要武器。

憲宗即位伊始,在文化教育方面,採取大臣的建議,全面地對安史之亂以來的學校教育進行整頓,“茸國學以振儒風”。[1]

唐代隸屬於中央國子監的學校有六種:即國子學、太學、四門學、律學、書學、算學。此外,在門下省尚有弘文館、東宮尚有崇文館。學生除了律學學生年齡在十八歲以上,二十五歲以下外,其餘學生都在十四歲以上,十九歲以下,由博士、助教教授學生。在洛陽,也設有國子監,稱東監;京城長安的國子監稱西監。除中央的學校以外,唐代地方上還設有州縣學及私學。[2]

唐初,太宗崇尚儒術,重視教育,天下初定,即廣設學校,僅京師學舍便有一千二百區。不僅文人習儒,即使武士如七營飛騎,也設學堂,派遣博士講授經典。此外,高麗、百濟、新羅、高昌、吐蕃等周邊國家與民族也派學生來長安學習,京師各類生徒(國子監系統學生稱生徒)達到三千二百六十員。如果將外國留學生及各類學生包括在內,總數達到八千餘人,“國學之盛,近古未有”,[3]出現了唐代第一次崇文教的高潮。

武則天時期,也比較重視文教,對永淳年間(682–683年)以來國學廢散、胄子世缺,時輕儒學的情況加以整頓,[4]取得一定效果,但由於武則天崇信佛教等原因,沒有出現崇尚文教的高潮。

唐玄宗開元年間(713–741年),重視學校教育,特別強調地方辦學,把學校教育普及到社會的最基層。在內容上則由於玄宗本人崇道,大量增加了《老子》、《莊子》等道家方面的內容,道家經典也是中國本土文化的重要內容,因而與崇尚文教並不矛盾。由於玄宗尊儒祟道,大辦教育,開元天寶年間出現了唐代的第二個崇尚文教的高潮,全圍州縣的學生多達六萬七百一十人。[5]

安史之亂以後,社會動盪,學校破敗,諸生輟講。代宗曾於廣德二年(764年)、大曆五年(770年)數次下詔令整頓學校,都沒有多少結果。[6]德宗貞元三年(787年)正月,右補闕宇文炫上言,請求以京畿諸縣鄉村廢寺為鄉學,並提出二十條具體整頓教育的措施。然而上奏之後,杳無回音。[7]京師尚且如此,各地學校情況可想而知。

憲宗即位的時候,安史之亂後五六十年來“學校益廢,生徒流散”的狀況仍沒有根本改變,[8]因而整頓學校、發展教育,成為一項重要的任務。憲宗採取的措施主要有:

整頓中央國子監的秩序,嚴格學校管理。安史之亂以來,中央國子監諸學員雖然依然存在,但存在著嚴重的問題:許多生徒在學校不習經典,到處交遊,賭博酗酒,喧爭淩慢,沒有法度。為此,憲宗於元和元年(806年)四月採納國子祭酒(朝廷負責教育的最高官員)的建議,詔令今後國子監諸生如有違反有關管理制度之一項者,立即解退。[9]

嚴格考試制度,防止考試作弊及生徒一再拖延學業。數十年以來,由於風氣敗壞,國子監的某些生徒為蒙混過關,竟雇人冒名代為考試。為此德宗曾於貞元六年(790年)下詔禁止,[10]但直到元和初,這種惡劣風習仍很嚴重。還有的生徒在考試未能通過時,乃改易名姓,再次混入考場,以求過關。對此,憲宗詔令,今後一旦發現此類情況,作弊者將被移交司法部門,准式科處。對於多次考試不及格者,憲宗規定,五年之內通不過即予以除名處理。禮部所補學生,也必須在達到規定要求後,才能支給其伙食。以後每月考試一次,一年仍不及格者,停止供應伙食。九年仍不能中舉及第者,即請退出學校。憲宗希望通過這種辦法,“庶以止奸,示其激勸”,[11]形成努力學習、爭取早日成才的良好風氣。

提高教學品質,形成重儒重教風氣。為保證國子學的教學品質,元和二年(807年)八月二十四日,憲宗詔令諸州府鄉貢明經進士,到國子學輪流講論經典,質定疑義。為形成重視文教的風氣,憲宗要求朝廷百官都要前往聽講。隨後憲宗又接受國子監的建議,詔令宮中儒學功底最好、地位較高的兵部郎中蔣武、考功員外郎劉伯芻、著作郎李蕃、太常博士朱穎、郯王府諮議章庭規等官員同赴國子監,講論儒家經典。[12]一時間,形成舉朝上下尊學重教的局面,既提高了國子監的教學品質,又起到了崇尚儒學的作用。

確定兩京諸館學生的名額,保證人才培養的持續性發展。安史之亂以來,京城西監和東都洛陽東監的學生人數,一直不夠穩定,數量偏少。元和二年( 807年)憲宗批准國子監提出的方案:兩京諸學學生共六百五十員。其中兩監學生五百五十員;國子館八十員、律館二十員、書館十員、算館十員、太學館七十員、四門館三百員、廣文館六十員。東監學生一百名:國子館十名、太學十五名、四門學五十名、律館十名、書館三名、算館二名、廣文館十名。[13]雖然憲宗規定的國子監學生數尚無法與開元時的學生數量相比,畢竟比數十年來兩京國子監學生數量偏少的狀況有了很大改善,而且由於憲宗更加注重教育品質,培養出來的人才素質明顯會有提高。國學生員數量的確定,也有利於人才的培養進入良性迴圈。

設法籌集教育經費,改善辦學條件。元和初年憲宗曾下令對所有學校進行過整頓修繕。此後,由於平藩戰爭經費開支巨大,官府再也難以撥出大量經費維修校舍。元和十三年(818年)在平淮西以後,憲宗批准太子少師判國子祭酒事鄭餘慶的建議,以文官的俸祿錢用來修繕擴大兩京國子監,受到人們讚揚。元和十四年(819年)十二月,憲宗又批准現任文職官員一品以下、九品以上及外使兼京正官員,每人每月俸祿中每一貫錢抽取十文(即千分之一),用以修繕先聖廟宇及學校房舍。餘下的錢作為公廨雜用以崇文教。這樣“所取至微,足以資學。”[14]顯然,這是一個十分巧妙的籌集教育經費的好辦法。由於“歷史文吏無非孔徒”,而且戶部每月發放俸祿時直接將這一部分“教育經費”扣除,因而有效地解決了學校教育經費不足的苦難,使因“兵戎日久,而葺修未暇”的國學重新煥發青春。

由於憲宗對興教崇儒的高度重視,元和年間(806—820年),唐帝國崇尚文教的高潮再次到來。

[1] 《唐大詔令集》第106卷,第498頁。

[2] 《新唐書》第44卷,第1159頁。

[3] 《唐會要》第35卷,第633頁。

[4] 《冊府元龜》第604卷,第7246頁。

[5] 《通典》第6卷,第85頁。

[6] 《冊府元龜》第604卷,第7252頁。

[7] 《冊府元龜》第35卷,第635頁。

[8] 《新唐書》第44卷,第1165頁。

[9] 《冊府元龜》第604卷,第7253頁。

[10] 《新唐書》第44卷,第1165頁。

[11] 《冊府元龜》第604卷,第7253頁。

[12] 《冊府元龜》第604卷,第7252頁。

[13] 《新唐書》第44卷,第1164頁。

[14] 《冊府元龜》第604卷,第7254頁。

仿唐建築

二、重科舉以求賢能

科舉制度自隋代正式產生以來,至唐代,進入進一步完善和興盛的時期。通過科舉獲取功名,已成為天下士人的共同趨向,也成為朝廷獲取人才的主要途徑。

唐代的科舉制度分制舉、貢舉兩種。貢舉科目很多,最受重視的是明經和進士兩科。明經主要是考察對儒家經典掌握的情況,進士主要是考作文賦詩的能力。相比之下,進士比較難考,錄取名額又少,因而特別受到人們重視,有“三十老明經,五十少進士”的說法。制舉也稱詔舉,一般都以皇帝出題的形式,由皇帝親自策問。制舉的科目名稱,往往根據制詔提到的具體內容,臨時確定。憲宗元和年間(806—820年),雖然戰爭較多,但十五年中,科舉考試一直沒有間斷。

憲宗即位之初,即準備舉行制舉考試,因父親太上皇李誦去世,只好將考試延期到元和元年(806年)四月舉行。由於此次制舉人選系父皇在位時所徵召,[1]作為兒子,憲宗不宜親試父親徵召之人。但憲宗在命宰臣考試制舉人才時,特別強調應試者應該“才識攸重,練達吏理,詳明儒術”,[2]如果具備了“當是三道”,才能達到憲宗的要求。憲宗希望參加制舉考試者,“當酌古而參今,使文約而意備,朕將親覽,擇善而行。”

元和元年(806年)四月二十八日,憲宗即位以後的第一次制舉考試進行,考試的科目是“才識兼茂,明於體用科”。在策題中,憲宗問道:

朕觀古之王者,受命君人,兢兢業業,承天順地,糜不思賢能以濟其理,求讜直以聞其過,……我國家光宅四海,年將二百。十聖弘化,萬邦懷仁,……自禍階漏壞,兵宿中原,生人困竭,耗其大半。農戰非古,衣食罕儲,念茲疲甿,未遂富庶。督耕植之業而人無戀本之心,峻榷酤之科而下有重斂之困。舉何方而可以複其盛,用何道而可以濟其艱,既往之失,何者宜懲?將來之虞,何者當戒?……。[3]

從“才識兼茂,明於體用”的科目及策題的內容可以看出,憲宗的制舉考試是有著明確的針對性的。策題的中心,就是要求應試者回答怎麼才能解決安史之亂以來生人困竭、國家衰微的問題。怎樣才能使國家恢復昔日的強盛,使百姓富庶。怎樣吸取以往的教訓以鑒示於未來。而這些問題正是憲宗即位後日夜思考的問題。我們知道,制舉考試一般都是考時務策,然而像憲宗這樣明確清晰地將自己決心解決的問題和奮鬥的目標作為制舉考試的內容,確實不多見。雖然策文不是憲宗親手撰寫,其基本思想顯然是憲宗授意的。如果以這一策題的內容與代、德時期的諸次制舉策題相對比,更可以看出憲宗注重實際,不尚虛浮的一面。[4]

經過宰臣的主試及憲宗的親自過問,元和元年(806年)進行制舉考試的結果是:元稹、韋惇列為第三次等;孤獨鬱、白居易、曹景伯、韋慶複列為第四等;崔韶、羅讓、元修、薛存慶、韋珩列為第四次等;蕭俛、李蟠、沈傳師、柴宿列為第五上等。此外,這次制舉還有達於吏理可使從政科,陳岵、蕭睦獲第五上等。[5]

唐代的制舉是為“待非常之才”所設,要求十分嚴格,所以此次制舉所錄十八人,最高者元稹也僅是第三次等。從元稹、韋惇、孤獨鬱、白居易、羅讓等人的對策文來看,他們都響應了憲宗的號召,對時弊進行大膽批評,並提出許多好的建議。

元和二年(807年),憲宗在大赦令中指出:“天下諸色人中,有賢良方正,能直言極諫;博通墳典,達於教化;軍謀宏遠,堪任將帥;詳明政術,可以理人。委內外官各舉所知,當親策試。”[6]元和三年(808年)三月,憲宗再開制舉。在賢良方正直言極諫策題中,憲宗就廣泛的問題徵求應舉人的意見,其中有些方面直接揭露出社會中存在的嚴重弊端,例如談到土地兼併的發展時,策題中便直言不諱地稱“今疆畛相接,半為豪家,流庸無依,率是編戶”。[7]在應舉人牛僧孺、皇甫湜、李宗閔的策文中,更是體現了直言極諫的特色,切中時弊,無所回護。

憲宗在閱過策文後,“優令嘉獎”。當然,此次制舉隨後引起的軒然大波,是憲宗始料不及的。元和三年(808年)以後,由於忙於討伐藩鎮,也是吸取此次制舉案的教訓,在很長的一段時間,憲宗再沒有舉行制舉。一直到元和十年(815年),一來由於彗星在太微尾至軒轅星座出現,二來征淮西的形勢,也需要聽取賢能之士的良策,憲宗決定來年再開制舉。

元和十一年(816年),在征淮西的戰爭進入第三個年頭時,制舉考試在京舉行。該年的制舉科目是茂才異等科。憲宗在策題中重點提出的問題是:天下尚未廓清,萬兵尚未戢息,國用開支巨大,軍隊餉糧尚歉,“人多胥怨”。而馬上減少稅收、停止征戍尚有困難,怎樣解決這一矛盾問題?[8]顯然,憲宗的提問是有著很強的針對性的。

應舉人杜元穎對此做好了較好回答。他認為百姓之患,並不在於官府賦稅的徵收,而在於方鎮節度使的暴斂,“計其誅求,十倍王府”。因而只要解決方鎮割據問題,“則天下賦稅十減七八”。[9]杜元穎的這一認識得到憲宗的賞識,因而制舉中第。元和十四年(819年)憲宗決定在來年再開制舉。後來由於憲宗被害,制舉遂自然取消。元和年間(806—820年)的制舉,雖然只舉行了三次,然而其講求實效、不為空言的特色,在唐代的歷次制舉中是十分突出的。

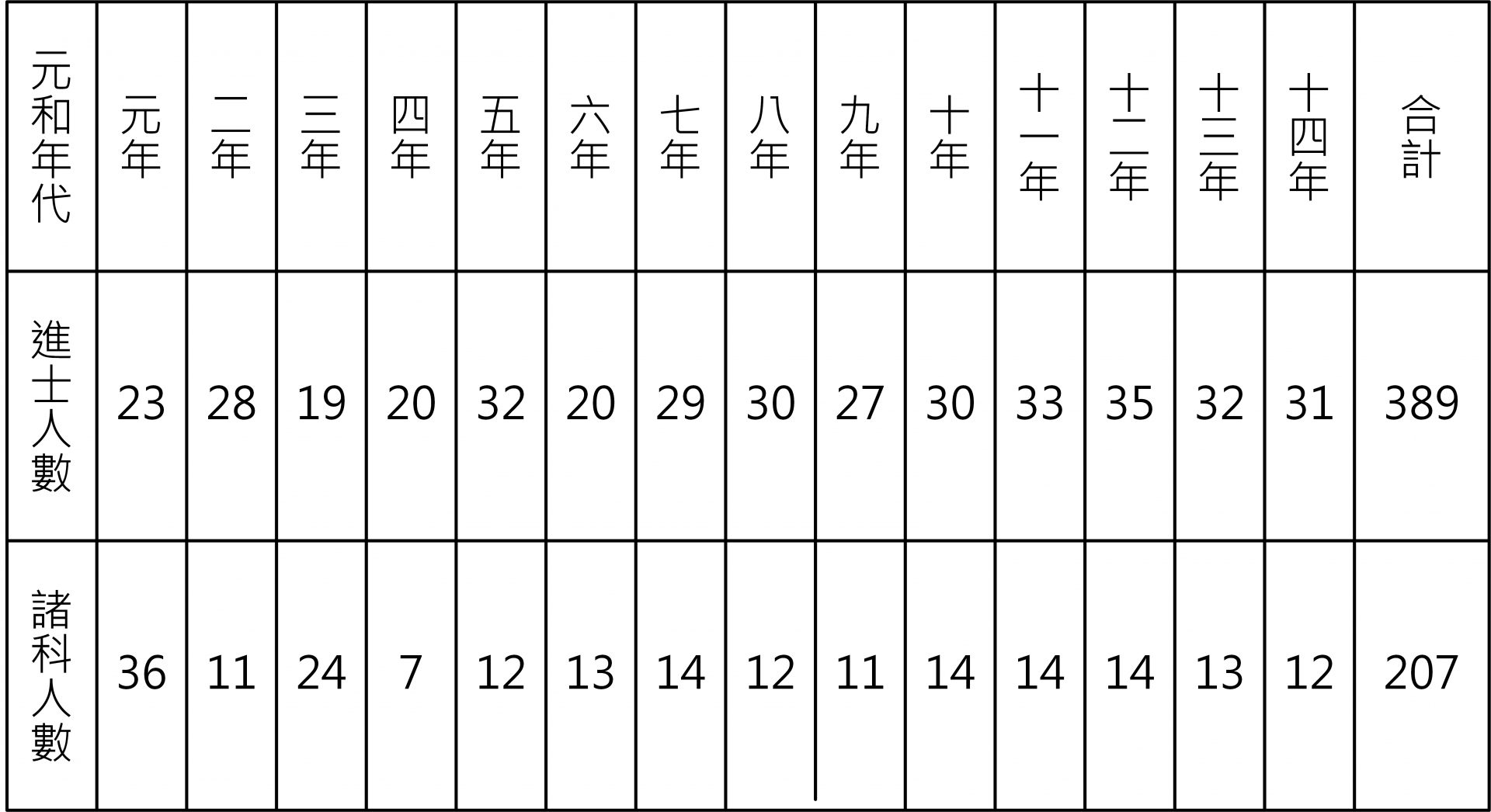

貢舉在元和年間一直正常進行,據清人徐松《登科記考》記載,元和年間共錄取進士三百八十九人,其它諸科二百零七人。各年京試錄取的情況如下[10]:

進士考試,以賦詩為主:元和元年(806年)的試題為《山出雲詩》;二年(807)的試題為《貢院樓北新栽小松詩》;三年(808年)試題不詳;四年(809年)試題為《薦冰詩》;五年(810年)試題為《洪鐘待撞賦》;六年(811年)、七年(812年)試題不詳;八年(813年)試題為《履春冰詩》;九年(814年)試題不詳;十年(815年)試題為《春色滿皇州詩》;十一年(816年)、十二年(817年)試題不詳;十三年(818年)試題為《玉聲如樂詩》;十四年(819年)試題為《騏驥長鳴詩》。[11]由於試題都是臨時確定,沒有一定準則,因此,紮實的文學功底及詩賦才能是每一個進士所必須具備的。

當然,以詩賦及雜文為主的取士方法,從現代的觀點來看,並不科學,它往往會埋沒許多在其它方面,特別是在自然科學方面有才能的人士,有著很大的局限性。[12]但是,在當時的歷史條件下,科舉制度無疑是一個選舉人才的重要途徑與方法。

元和十五年中(806—820年),憲宗通過科舉考試,選拔了不少人才,使元和年間,人才薈萃,名家輩出,像韋處厚、李紳、皇甫湜、杜元穎、元稹、孤獨鬱、白居易、柳公權、李吉甫、裴度、李絳、韓愈、柳宗元、杜佑、牛僧孺、李宗閔、李愬等出身科舉的人士,都在不同的領域成為一代人傑,其中白居易、韓愈、柳宗元、元稹,柳公權等,更成為中國文化史上不可或缺的精英。

元和二年,憲宗曾發佈《嚴定應試人事例敕》,嚴格州府選送進士的制度,特別強調應舉人不光要有詞藝,而且要有好的品行,凡“跡涉踈狂,兼虧禮教,或曾為官司科罰”者,不許舉送,有違反者,有關官員將受停職處分。[13]

[1] 《冊府元龜》第68卷,第767頁。

[2] 《唐大詔令集》第106卷,第497頁。

[3] 《唐大詔令集》第106卷,第497頁。

[4] 《唐大詔令集》第106卷,第497頁。

[5] 《唐大詔令集》第106卷,第498頁。參見徐松《登科記考》第16卷,第587—588頁,北京:中華書局1984年版。

[6] 《唐大詔令集》第106卷,第498頁。

[7] 《登科記考》第十七卷,第627頁。

[8] 《文苑英華》第491卷,第2513頁。

[9] 《登科記考》第18卷,第663頁。

[10] 《登科記考》第16卷,第581-684頁。

[11] 《登科記考》第16-18卷,第581頁-684頁。

[12] 任爽《科舉制度與盛唐知識階層的命運》,《歷史研究》1989年第4期。

[13] 《冊府元龜》第640卷,第7680頁。

仿唐建築

第二節 熱衷詩歌 提倡古文

一、“詩到元和體變新”

在唐代,最受人們重視的進士科考試,以賦詩為主,這就使詩歌的寫作與士人們的前程聯繫起來,極大地促進了人們學詩、寫詩、誦詩的積極性,形成了全社會重視詩學的風尚。大唐帝國的繁榮昌盛及帝王對詩歌的重視、宣導,也是唐詩繁榮的重要原因。憲宗同他的前輩太宗、高宗、玄宗一樣,不僅愛好詩歌,而且極力提倡,使元和年間的詩壇出現新的氣象,掀起繼盛唐以後唐詩發展的又一個高潮。

憲宗本人從小受到良好教育,有較高的文學修養。雖然現存的唐詩中見不到憲宗的作品,但其熱衷詩文的事例卻是不乏記載的。元和初年,憲宗曾讀到白居易所作樂府及詩百餘篇,“見而悅之”,特別是對白居易以詩諷諫時事,更為欣賞,因此將白居易召入翰林院任翰林學士,並不時與白居易談論詩文。[1]白居易入翰林前僅是個縣尉,集賢校理,憲宗徑直將其升為翰林學士,這除了賞識白居易的為人外,喜愛白居易的詩歌也是一個重要原因。

憲宗熱衷詩歌,與眾多詩人有著廣泛交往。像白居易、李吉甫、李絳、鄭餘慶、元稹、韓愈、令狐楚、權德輿、張籍、楊巨源、武元衡、呂溫等人,都不僅是憲宗治理朝政的助手,而且都是名極一時的傑出詩人。憲宗曾下專詔,請宰臣們進獻各自所作的詩篇,[2]憲宗在從政之餘暇,常常誦讀臣下的詩作。

唐詩的發展,一般來說,經歷了初唐、盛唐、中唐、晚唐四個階段。安史之亂以後,唐詩由盛唐時期的浪漫主義詩風,向中唐時期的現實主義詩風發展。在中唐的前期,即代宗、德宗時期,曾出現所謂“大曆十子”,其實十子的詩歌,寄託不深,思想及藝術成就並不高。真正反映中唐詩歌思想深度及藝術成就的是由白居易、元稹、王建、張籍等人在元和年間用通俗化的新樂府體,寫社會生活和時事的詩篇。

“新樂府”一名是由白居易提出的。白居易、元稹等詩人主張恢復古代的采詩制度,發揚《詩經》和漢魏樂府諷諭時事的傳統,使詩歌起到“補察時政”、“泄導人情”的作用。白居易在《與元九書》中提出:“文章合為時而著,詩歌合為事而作。”[3]在《新樂府序》中,白居易全面提出新樂府詩歌的創作原則:要求文辭質樸易懂,便於讀者理解;說的話要直截了當,切中時弊,使聞者足戒;敘事要有根據,令人信服,還要詞句通順,合於聲律,可以入樂。[4]

白居易在寄元稹的詩中說:“詩到元和體變新”。儘管對於“元和體”的涵義、範圍,不同的時期有不同的看法,但它高度概括出元和年間詩壇革新的風貌。

白居易是唐代創作詩歌最多的詩人之一。他自己曾將五十一歲以前寫作的一千三百多首詩編為四類,一諷諭,二閒適,三感傷,四雜律。四類詩中,價值最高,他本人及憲宗最賞識的是第一類諷諭詩。[5]其中《新樂府》五十首、《秦中吟》十首,是具有高度的人民性和豐富現實內容的傑作。諷諭詩的特點首先是廣泛反映人民的痛苦,對人民的艱辛表示出極大的同情。如《觀刈麥》詩中,他描繪了“足蒸暑土氣,背灼炎天光”的辛勤勞動的農民。在《後宮詞》中,他表示了對宮女的同情:“三千宮女胭脂面,幾個春光無淚痕”。在《陵園妾》一詩中,白居易更形象生動地寫出了幽閉在帝王陵園中宮女的悲慘命運:

陵園妾,顏色如花命如葉。命如葉薄將奈何?一奉寢宮年月多。年月多,春愁秋思如何限?青絲發落叢鬢疏,紅玉膚銷系裙縵。憶昔宮中被妒猜,因饞得罪配陵來;老母啼呼趁車別,中宮監送鎖門回。山宮一閉無開日,未死此身不令出。松門到曉月徘徊,柏城盡日風蕭瑟。松門柏城幽閉深,聞蟬聽燕感光陰。眼看菊蕊重陽淚,手把梨花寒食心。把花掩淚無人見,綠蕪牆繞青苔院。四季徒支妝粉錢,三朝不識君王面!遙想六宮奉至尊,宣徽雪夜浴堂春。雨露之恩不及者,猶聞不啻三千人。三千人,我爾君恩何厚薄?願令輪轉直陵園,三歲一來均苦樂。[6]

白居易在該詩前稱:“《陵園妾》,憐幽閉也。”詩中將終身關閉在帝王陵園中宮女的痛苦,表現的淋漓盡致。

白居易的諷諭詩還對達官顯貴的荒淫及朝廷的種種弊政進行揭露,在《重賦》詩中,他以農民的口吻怒斥稅吏“奪我身上暖,買爾眼前恩!”在《賣炭翁》中控訴了宮市給人們帶來的危害。在《宿紫閣北山村》中,抨擊了掌握禁軍的宦官頭目;在《紅線毯》中諷刺了進奉。[7]

元稹的詩名與白居易相齊,人稱“元白”,元稹的詩中也有不少反映現實問題的傑作,如《田家詞》:

牛吒吒,田確確。旱塊敲牛蹄趵趵,種得官倉珠顆穀。六十年來兵蔟蔟,月月食糧車轆轆。一日官軍收海服,驅牛駕車食牛肉。歸來收得牛二角,重鑄耬犁作斤劚。姑舂婦擔先輸官,輸官不足歸賣屋。願官早勝仇早複,農死有兒牛有犢,誓不遣官軍糧不足。[8]

詩中傾訴了農民為官軍征討藩鎮送糧的苦辛,但願官軍早日取得勝利,以平服藩鎮叛亂。

張籍,蘇州人,進士出身,一直做太常寺太祝、水部員外郎等閒散宮,他的反映社會現實的佳作也有許多,著名的如《野老歌》:

老農家貧在山住,耕種山田三四畝。

苗疏稅多不得食,輸入官倉化為土。

歲暮鋤犁傍空室,呼兒登山收橡實。

西江賈客珠百斛,船中養犬常食肉。[9]

王建,潁川(今河南許昌)人。元和年間曾任昭應(今陝西臨潼)縣尉。他的詩作也體現出現實主義精神。如在《水夫謠》中歎水夫之苦:“辛苦日多樂日少,水宿沙行如海鳥。逆風上水萬斛重,前驛迢迢後淼淼。”如《送衣曲)反映妻子給丈夫送征衣的沉痛心情;“願身莫著裹屍歸,願妾不死長送衣!”

自居易、元稹的好朋友李紳曾作有著名的《憫農》詩二首,更是膾炙人口:

春種一粒粟,秋收萬顆子。

四海無閒田。農夫猶餓死!

鋤禾日當午,汗滴禾下土。

誰知盤中餐,粒粒皆辛苦![10]

元和年間,大量的以諷諭時事和現實為特點的“新樂府”詩的出現,絕不是偶然的.它與憲宗的執政有著直接關係。一方面,憲宗立志中興大唐,改革朝政,平定藩鎮,使詩人們對改革現狀充滿希望,另一方面,憲宗虛心求諫納諫的開明政治,也為詩人創作現實主義的作品提供了寬鬆的環境,使詩人們敢於直言現實生活中的弊端,而不必擔心得罪皇帝。此外,憲宗提倡寫實的文風,反對浮詞虛語,也影響到詩人們的創作,憲宗本人對諷諭詩的愛好,更直接刺激了這一類詩歌的創作。

元稹曾在元和四年(809年)《和李校書新題樂府二十首》,序文中說:

予友李公垂貺予《樂府新題》二十首,雅有所謂,不虛為文。予取其病時之尤急者,列而和之,蓋十二而已。昔三代之盛也,士議而庶人謗。又日:“世理則詞直,世忌則詞隱。”予遭理世而君盛聖,故直其詞以示後,使夫後之人,謂今日為不忌之時焉。[11]

“世理則詞直”,“遭理世而君聖盛,故直其詞以示後,”都明確地反映出憲宗執政與元和諷諭時事詩歌的關係。自居易也明確指出,憲宗即位,“屢降璽書,訪人急病,”因此自己在正常上奏以外,“難於指言者,輒詠歌之”。 [12]這都說明,元和諷諭詩的盛行,與憲宗的政策有直接關係。

為了便於隨時閱讀自已喜愛的詩歌,憲宗曾命翰林學士令狐楚采新詩彙編成集,名為《禦覽集》,又名《元和禦覽》、《唐歌詩》、《選進集》。該書選取大曆到元和時期詩人三十家,詩二百八十九首。所選詩歌,主要是近體五言、七言律詩及歌行,反映了憲宗對正在盛行的七言詩歌的愛好。《禦覽詩》的編輯者令狐楚。自稱是唐初十八學士令狐德棻之後,其父令狐承簡曾任太原府功曹,家世儒素。令狐楚受家庭影響.兒童時已學作文,貞元七年(791年)即中進士。在太原任節度判官期間,上奏中央的文字,深受德宗讚賞。憲宗即位後,令狐楚歷任右拾遺、太常博士、禮部員外郎等職,後因皇甫鎛的推薦,元和九年(814年),令狐楚任翰林學士。[13]《禦覽詩》的編輯當在此後到元和十二年(817年)令狐楚免翰林學士之前。

唐代詩歌興盛,當時已有人著手編選唐詩為集。現存唐人選唐詩有九種,即《國秀集》、《河岳英靈集》、《篋中集》、《搜玉小集》、《中興間氣集》、《禦覽詩》、《極玄集》、《又玄集>、《才調集》。此外,二十世紀初在敦煌藏經洞發現的唐代書籍中,也有一些唐人抄錄的詩集。[14]

仿唐建築

在眾多的唐人選唐詩中,只有《禦覽詩》是經由皇帝欽命編纂並專供皇帝“禦覽”的,由此可見憲宗對詩歌創作是何等愛好與熱衷。從《禦覽詩》不選古詩,只選五言、七言律詩的情況來看,憲宗比較喜歡近體律詩。此外,《禦覽詩》所選唐詩大多通俗易懂,清人曾批評其“不甚避俚俗”,“皆頗涉俗格”, [15]豈不知尚實、尚俗正是元和詩歌的重要特點之一。如集中選有尚實、尚俗詩派最早的代表顧況的十餘首詩.都是近似口語、明快平易的。如《佳人贈別》:

萬裡行人欲渡溪,千行珠淚滴為泥。

已成殘夢隨君去,猶有驚鳥半夜啼。

又如《憶故園》:

惆悵多山人復稀,杜鵑啼處淚沾衣。

故園此去千餘裡,春夢猶能夜夜歸。

再如《越中席上看弄老人》:

不到山陰十二春.鏡中相見白頭新。

此生不復為年少,今日從他弄老人。[16]

《禦覽詩》中所選楊巨源詩十四首,也大都是通俗易懂者,如《臨水看花》:

一樹紅花映綠波,清明騎馬好經過。

今朝幾許風吹落,聞道簫郎最惜多。

又如《賦得灞岸柳送客>:

楊柳含煙灞岸春,年年攀折為行人。

好風倘借低枝便,莫遣青絲掃路塵。[17]

再如張籍的《送蜀客》:

蜀客南行祭碧雞,木綿花發錦江西。

山橋日晚行人少,時有猩猩上樹啼。[18]

這些詩歌淺顯易懂,饒有韻味,脫口而出,看似不費工夫,實際經過錘煉。

另外,元和年間,每當有重大的活動,憲宗都召集文人學士們在宮中賦詩作文。如平定鎮海李錡以後,眾多文人學士都曾賦詩以示祝賀,如白居易奉敕寫有《太平樂詞》二首,其一曰:

歲豐仍節儉,時泰更消兵。

聖念常如此,何憂不太平![19]

翰林學士楊巨源曾奉敕在憲宗的誕辰作《春日奉獻聖壽無疆詞》十種,其一曰:

文物京華盛,謳歌國步康。

瑤池供壽酒,銀汗麗辰章。

靈雨含雙闕,雷廷肅萬方。

代推仙祚遠,春共聖恩長。

風展臨花暖,龍爐旁日香。

遙知千萬歲,天意奉君王。[20]

這些奉制詩,大都是應命而作,思想、藝術性都不是很高,但對於繁榮詩歌創作仍起積極的作用。

此外,元和詩壇上,尚有韓愈、李賀、孟郊等追求詩歌怪奇的一派。雖然他們在藝術上取得很高成就,多少也得力於元和年間的社會環境,但相對來講,與憲宗元和政治及憲宗本人對詩歌的品味與愛好,關係不大。

[1] 《資治通鑒》第237卷,第7646頁。

[2] 《舊唐書》第15卷,第446頁。

[3] 《白居易集》第45卷,第962頁。

[4] 《白居易集》第3卷,第52頁。

[5] 《白居易集》第45卷,第964頁。

[6] 《白居易集》第4卷,第83頁。

[7] 《白居易集》第4卷,第78—80頁。

[8] 《元稹集)第23卷,第260頁。

[9] 《全唐詩》第382卷,第948頁。

[10] 《全唐詩》第484卷,第1226頁。

[11] 《元稹集》第24卷,第227頁。

[12] 《白居易集》第45卷,第962頁。

[13] 《舊唐書》第172卷,第4459-4460頁。

[14] 《四庫全書總目》第186卷,第1688-1691頁。北京:中華書局1987年影印本。《唐人選唐詩》,上海;上海古籍出版社1978年版。

[15] 《四庫全書總目》第186卷,第1689頁。

[16] 《唐人選唐詩》第222—224頁。

[17] 《唐人選唐詩》第251頁。

[18] 《唐人選唐詩》第245頁。

[19] 《全唐詩》第441卷,第1100頁。

[20] 《全唐詩》第333卷,第823頁。

仿唐建築

二、支持古文運動

元和時期,以韓愈、柳宗元、李翱、皇甫湜等人為代表的古文運動,是元和文化的一個重要方面,在當時及後來中國文學發展史上,都曾產生重要影響。而古文運動之所以在元和年間進入高潮,是與憲宗宣導改革文風,支持古文運動分不開的。

唐代以前,以駢體文為代表的形式主義文風,盛行於東漢到六朝時期。唐前期,這種內容空虛、雕飾文字的浮豔文風仍佔據著文壇。北宋曾有人說,唐太宗功業雄卓,然所為文章,纖靡淫麗,嫣然婦人小兒嘻笑之聲,不與其功業稱。[1]武則天時,進士陳子昂高舉恢復古文的旗幟,主張作文應以三代兩漢的經典為本,對改變纖靡的浮豔文風起了促進作用。天寶以後,蕭顥士、李華、元結、獨孤及、梁肅、柳冕等人繼起,進一步掀起改革文風的浪潮,到德宗貞元(785—805年)特別是憲宗元和(806–820年)年間,終於出現了由韓愈、柳宗元等掀起的古文運動的高潮。

韓愈的政治生涯與學術生命,與憲宗有著密切聯繫。元和初,憲宗即位不久。召韓愈擔任國子博士,後來韓愈參加平准西,作《平淮西碑》,都反映了憲宗對韓愈的賞識。雖然元和十四年(819年)由於諫佛骨事件,韓愈惹惱憲宗,差點喪失生命,但事後憲宗仍因韓愈的文章、聲名而給予較寬大處理。

憲宗賞識韓愈所宣導的文體革新,首先反映在憲宗本人歷來宣導文章要言而有物,不尚虛浮,“文約而意備”。 [2]元和元年(806年)、元和三年(808年),憲宗在制舉策題中都強調了這一觀點。如元和元年,憲宗制舉策題指出,近古(指東漢六朝)以來,臣子上言,多進無用之虛文,有名無實,言之無物。而指切著明的文章,“罕稱於代”,因此,憲宗要求應舉者,要“發懇惻之誠,諮體用之要”,立著明之確論,指明問題,陳述辦法,絕不能“進無用之虛文”。 [3]

在憲宗的明確要求下,元和年間元稹、皇甫湜等人的制舉策文,都一改長期以來浮言連篇,不切時政、脫離實際的文風,出現了新的氣象。憲宗的宣導,顯然對韓愈等人主張恢復古文篤實直書的文風,是一個極大的推動。其實。韓愈的宣導古文,並不是真要復古,而是要革除淫麗不實的文風和駢偶的文體,採用通俗和散文的文體去表達充實的思想內容,正像史書所載:

(韓愈)常以為自魏、晉已還,為文者多拘偶對,而經、誥之指歸,(司馬)遷、(楊)雄之氣格,不復振起矣。 故(韓)愈所為文,務反近體(指駢文),抒意立言,自成一家新語。後學之士,取為師法。當時作者甚眾,無以過之.故世稱“韓文”焉。[4]

所謂“自成一家新語”,說明韓愈的作文絕不是簡單地蹈襲古人,而是攝取”古文”的精華,發展合乎時代需要的“新語”,“唯陳言之務去”,“因事陳詞”,使“文章語言,與事相侔”,“豐而不餘一言,約而不失一辭,其事信,其理切。”[5]而憲宗主張文章“去無用之虛文”,“責著明之確論’,“發懇惻之誠”,並以此要求舉子們的文章,這顯然對新文風的興起起了重要的導向作用。

此外,憲宗在元和初期、中期(806—812年)對儒學的重視與宣導,也為韓愈的古文運動高漲提供了一定條件。

韓愈打著復古的旗幟,主張恢復孔孟儒家思想正統地位,反對佛教、道教,整飭社會風尚。在其《原道》、《原性》、《原人》等文章中,韓愈試圖建立起儒家的理論體系,以儒家的“道”,來抵制佛、老之道。這是韓愈進行文體革新的主要目的所在。學古文是為了弘揚儒家的古道,即“文以明道”,文道合一,以道為主。如果“君臣之大義”、“夷夏之大防”等儒家之道產生動搖,正常的統治秩序就會被破壞。顯然,以道為內容,以文為形式的古文運動,就是要使儒學的主導地位更加鞏固,排擠佛、老的影響。韓愈等人宣導的古文運動,所以能在元和年間掀起高潮,是與憲宗對儒學的重視與大力提倡分不開的。如果沒有憲宗大力振興儒風,如果憲宗從一開始就不重視儒學的復興而竭力崇尚佛、道,以弘揚儒家之“道”為主要目的的古文運動,將很難掀起元和年間的高潮。

憲宗歷來賞識韓愈等人的文風,支持韓愈所宣導的文體革新,也對古文運動高潮的出現起了直接促進的作用。韓愈的文章,在貞元年間(785—805年)已有一定聲譽,憲宗早有瞭解。這也許是憲宗即位以後,馬上將貶在外地的韓愈召為國子博士的一個原因。[6]在征成德、討淮西的戰役中,韓愈的上文都曾受到憲宗的重視和賞識。平淮西後,憲宗請韓愈撰《平淮西碑》,雖然由於其它原因。憲宗改令段文昌重撰《平淮西碑》,然而對韓愈文章的賞識是顯而易見的。韓愈在因諫佛骨被貶以後,給憲宗的奏章中,也毫不隱諱地稱自己的文章“鋪張對天之宏休,揚厲無前之偉跡,編於《詩》、《書》之策而無愧,措於天地之間而無虧。雖使古人複生,臣未肯多讓。”[7]在上皇帝的奏文中,敢於如此自負,近似狂妄,顯然是因為韓愈深知憲宗十分欣賞自己的文章。

其實不僅是韓愈,像古文運動的另一代表皇甫湜以及深受古文運動影響的元稹、白居易等人,他們的文章都極受憲宗賞識,這正是他們能夠在制舉考試中高居榜首的重要原因之一。韓派古文家李翱任國子博士、史館修撰期間,主張史傳應指事說實,認為六朝以來。史傳務於華而忘其實,溺於文而棄於理,因此“為文則失六經之古風,紀事則非史、遷之實錄”。建議對史傳的文風進行變革,也受到憲宗的大力支持。“詔令從之“。[8]這些事實都說明,憲宗是古文運動的積極支持者和宣導者。

[1] 轉引範文瀾《中國通史簡編》第3編第2冊,第711頁。

[2] 《唐大詔令集》第106卷,第497頁。

[3] 《登科記考》第16卷,第583頁。

[4] 《舊唐書》第160卷,第4205頁。

[5] 《五百家注昌黎文集》第15卷,《至鄧州北寄上襄陽于頔相公書》,文淵閣四庫全書本。

[6] 《舊唐書》第160卷,第4195頁。貞元年間,韓愈考進士,投文於公卿,得到宰相鄭余慶等人的賞識,“由是知名於時”

[7] 《舊唐書》第160卷,第4200頁。

[8] 《舊唐書》第160卷,第4208頁。

仿唐建築

第三節 留意典故 愛好文藝

一、讀書與修史

憲宗終生酷愛瀆書,留心典籍。他一生雖然在位只有十五年,且政事繁忙,但始終讀書不輟。有時讀書甚至到了廢寢忘食的地步。元和中期,“以天下無事,留意典故,每覽前代興亡得失,皆三復其言。”[1]可見,憲宗的讀書態度是極為認真的。憲宗讀書,重在實用,因而,憲宗讀書以史書為主,見於記載的憲宗經常閱讀的書籍有《尚書》、《春秋左侍》、《史記》、《漢書》、《後漢書》、《三國志》、《晉書》、《墨子春秋》以及《說苑》等等。對於關係政治的《貞觀政要》、列祖列宗的實錄,憲宗時時閱讀,幾乎到了手不釋卷的程度。祖先的治國經驗與教訓成了憲宗執政的重要參考。

憲宗對於皇子的讀書學習問題十分重視。他主張皇子從小就必須熟讀儒家經典,培養忠君孝父的品德。有一次,他聽說皇太子每次寫字寫到“依”字時,總是去掉人字旁。詢問原因,皇太子回答說父皇每天用此字批准天下奏章,臣子不應隨便書寫此字。憲宗聽後極為高興,稱讚皇子有忠君孝父之心。元和中期,諫議大夫韋綬擔任皇子侍讀,韋綬為人好開玩笑,喜讀小說。皇太子偶爾向憲宗提起此事,憲宗很不高興,對宰臣們說,侍讀應以儒家經典教導太子,使太子知道君臣父子之道。韋綬所為有勃於此,怎能輔導太子呢?於是,憲宗罷免韋綬的侍讀職務,將其貶出為虔州刺史。[2]

憲宗重視讀書,而且留心著述。元和初年,憲宗讀《貞觀實錄》、《開元實錄》,看到太宗曾撰《金鏡》書及《帝範》上下篇、玄宗撰《開元訓誡)等書,於是為追蹤先祖,借鑒歷史,組織宰臣採摘《尚書》、《春秋後傳》、《史記》、前、後《漢書)、《三國志》、《晏子春秋》、《吳越春秋》、《新序》、《說苑》等眾書中有關君臣行事可為高抬貴手者,編成《君臣事蹟》一書。該書共分十四篇:即君臣道合、辨邪正、誡權諍、戒微行、任賢臣、納忠諫、慎征伐、慎刑法、去奢泰、崇節儉、獎忠直、修政教、諫畋獵、錄勳賢。分上下卷。憲宗親撰序言為《前代君臣事蹟》。不久,憲宗親自將其書寫於朝堂六扇屏風之上,列於御座右方,作為座右銘,時時觀覽。為使君臣共勉,憲宗又在自己觀覽之餘,詔令將屏風置於中書省,並告示宰臣李藩、裴垍等人:“朕近撰此屏風,親所觀覽,故令示卿”,要求宰臣們注意君臣之道,保持良好的君臣關係,李藩等人進表稱賀。[3]

元和十二年(817年),憲宗命翰林學士沈傳師等大臣修撰《元和辨謗略》二部,各十卷。一部供憲宗隨時觀覽,一部由史館收藏。元和十四年(819年),書成以後,憲宗經常翻閱。憲宗對宰臣們說,聽受朝政,的確不是容易的事。雖然朕推誠選任,委寄盡心,但處理政事仍不無偏黨。朕臨御以來,歲月已久,不明不敏,卻也漸知詳審的重要。所以才令學士們修撰《元和辨謗略》,時常披閱,以為借鑒。宰相崔群因此對憲宗說:一般的曲直,辨別容易。如果懷有欺詐,審辨就困難了。因為有的事情幾經欺詐後。便曖昧難辨,只有擇賢而任之,待之以誠,糾之以法,使人心歸公,這樣自然會杜絕欺詐。[4]

從憲宗君臣的對話來看,《元和辨謗略)的主要內容是關於君主辨別忠奸的輯錄,編纂該書,目的仍是為吸取歷史上有益的經驗教訓。

除了組織編纂資治的書籍以外,對於正常的史書編輯工作,憲宗也予以充分重視。自安史之亂以來,史職的設立及史書的編撰,一直不夠正常,因此憲宗著手整傾:

在史職設立方面,首先整頓、恢復史館各項制度。中國自古以來便有設立史官和修史的傳統。曹魏以後,史官隸屬於秘書省。隋煬帝時開始在內史省設起居舍人。唐貞觀二年(628年),移史職於門下省。貞觀三年(629年),太宗在禁中設立史館,專職編寫國史,館內設修撰、直館,從事具體編寫工作,並由宰相任監修。從此,官修正史和宰相監修成為定制。

天寶以後,史職設置不正常,憲宗為此曾在永貞元年(805年)九月下令建立史官撰寫日曆的制度,[5]元和六年(811年),憲宗採納宰相裴垍的建議,以登朝官員兼領史館職務者為史館修撰,未登朝的官員在史館工作者稱為直館,並以修撰中官職最高的一人判領館事,具體負責史書修撰,加強對史館的領導。[6]此前,元和四年(809年),憲宗還從集賢院調御書十一人到史館,以楷書抄寫史書。[7]

元和十二年(817年),憲宗又下詔令恢復了起居舍人記注的制度。唐朝初年,沿襲隋朝制度,設起居舍人列席朝議,重大事情隨時記注。貞觀年間曾暫時罷廢。高宗時,以起居舍人兩人分侍左右,隨宰相秉筆記錄朝廷要事。如在紫宸殿議事,起居舍人則夾香案立於殿下記錄朝政。但至高宗永徽(650—655年)以後,起居舍人隨百官退朝,無法隨宰相在內殿記事,於是在武則天長壽年間(692年),以宰臣一人撰錄軍國政要,號為時政記,每月移交史館。由於是宰臣自書時政記,結果是“信史直書之義闕”,時間一久,史官記注的制度基本上被廢棄了。專職的史官“但編集詔書、繕寫而已”。 [8]顯然,這種情況是不利於史官發揮監督作用和秉筆直書的傳統的。

對於這種由宰相自書時政記且又難以正常堅持的情況,憲宗很不滿意。元和八年(813年)十月,憲宗曾就這一問題詢問宰相李吉甫,當時李吉甫回答說,時政記是由宰相記天子事,然後轉授史官。憲宗又問為什麼有時修撰,有時不修撰。李吉甫稱,在面奉聖旨尚未實行以前,“總謂機密,固不可書以送史官”。及事已行者,制旨昭然,天下人都已聞知,史官可從制詔得知,所以沒有必要再修時政記送史官。

為此。憲宗在元和十二年(817年)採納起居舍人庾敬休的建議,發佈敕令說:

記事記言,史官是職。昭其法誡,著在典章。如聞近者,難得詳實,思有厘改.用存舊章。舉而必書.朕所深望。自今以後,每坐日,宰臣及諸司對後,如有事可備勸誡合記述者,委其日承旨宰相,宣示左右起居,令其綴錄,仍准舊例,每季送史館以為常例。[9]

憲宗的這一詔令明確規定要恢復“舊例”。所謂“舊例”。是指起居含人修撰時政記的制度,自永徽年間(650—655年)起居舍人隨百官退朝後,“左右史失職,於今幾一百五十年”,其間雖有宰相偶而修撰時政記,難免多有曲筆。安史之亂後。時政記的修撰制度形同虛設。憲宗此次詔令,使“故事漸複”,對於充分發揮史官的作用顯然具有重大意義。

在史書的編撰方面,憲宗強調修史官必須秉筆直書,不得虛飾。憲宗喜讀史書,但對於長期以來修史者不敢秉筆直書,往往好為虛美之詞的現象卻極為痛惡。元和六年(811年),憲宗讀前朝所撰《肅宗實錄》,看到書中對大臣的記載。往往不實事求是,浮詞虛美的現象嚴重。為此,憲宗十分生氣,將此書宣示史官,嚴加批評,強調“記事每要指實,不得虛飾。”[10]

其實,對於修史要據實直書的問題,憲宗在永貞元年(815年)九月初即位時,已給予重視。當時正值河陽三城節度使元韶去世,元韶生前沒有顯著政績,因而有關史官奉命只記載其官職、生卒年限。史臣路隨還上書指出,為人立傳應以生前功名德行為取捨標準,不應只看官職大小及富貴貧賤與否。憲宗對此種見解十分讚賞。[11]

當然,由於長期形成的浮誇風氣有著很大的影響,元和年間大臣本傳好為虛美的情況一直存在,因此直到元和十四年(819年)四月,憲宗仍採取措施對此加以整頓。當時史官李翱上書指出,凡人之事蹟,如果不是大善大惡,則眾人無由知之。以往慣例是訪問於人及根據死者生前行狀(相當於個人履歷傳記),修撰本傳。但是,現在作行狀的人,不是死者的門生便是死者的故吏,所以行狀中“莫不虛加仁義禮智,妄言忠肅惠和”,“務於華而忘其實,溺於詞而棄其理”,因此李翱建議,“今請作行狀者,但指事說實,直載其詞,善惡功跡,皆據事足以自見矣。”[12]李翱的建議受到憲宗的支持,憲宗命令負責考功的官員,一定要據實考核官員,不可虛美浮誇,史官所修大臣的本傳,一定要實事求是,“不飾虛言”,保持史傳的嚴肅性。

[1] 《冊府元龜》第40卷,第456頁。

[2] 《唐會要》第4卷,第47頁。

[3] 《舊唐書》第14卷,第428頁。

[4] 《冊府元龜》第104卷,第1244頁。

[5] 《資治通鑒》第236卷,第7621頁。

[6] 《舊唐書》第43卷,第1852—1853頁。

[7] 《唐會要》第64卷,第1108頁。

[8] 《冊府元龜》第560卷,第6721—6722頁。

[9] 《冊府元龜》第560卷,第6721—6722頁。《唐會要》第64卷,第1109頁所載該詔文有遺落,且有明顯錯誤。《唐大招令集》第81卷所載亦不如《冊府元龜》所載為詳。

[10] 《唐會要》第64卷,第1108頁。

[11] 《唐會要》第64卷,第1107頁。

[12] 《唐會要》第64卷,第1110頁。

仿唐建築

二、著述與文藝

憲宗對於著書立說,一向十分重視,元和年間,除了編著《前朝君臣事蹟》、《元和辨謗錄》等書外,憲宗還親自審定過一些著作。如元和十二年(817年)二月,憲宗審定醫書《貞元集要廣利方》,親自為該書撰寫序言。為達到廣泛利用該書為民醫病的作用,憲宗詔令將該書題寫於天下重要的州縣通衢之處。《貞元集要廣利方》收集方藥共六千零三種,五百八十六首方,是對以往醫療經驗的總結。這部書的廣泛傳播,有利於醫療技術的普及及防病、治療。[1]元和六年(811年),憲宗令諫議大夫孟簡等翻譯《大乘本生心地觀經》一書,並親自撰寫序言。另外,元和二年(807年)憲宗詔令司天造新曆法,憲宗題名為《元和觀象錄》[2]。

由於憲宗著述並帶頭實踐,元和年間,文人學士們也各抒才能,努力撰述,湧現出不少在中國學術史上佔有重要地位的著述。

李吉甫作為元和初中期的主要宰臣之一,在繁忙的政務之於,留心著述,勤於筆耕,著成《六代略》三十卷、《百司舉要》一卷等。特別重要的是,李吉甫還是一位功底很深的地理學家。他曾撰有《元和郡縣圖志》四十二卷、《元和國計薄》十卷、《元和十道圖》、《刪水經》等,流傳至今的只有《元和郡縣圖志》一書。該書是一部備載元和時期全國疆域政區,建置沿革、山川物產、戶口變遷及名勝古跡的全國性地理總志,是李吉甫的代表作。由於該書論述精當,史料翔實,所載都有根據,“無不根之說,誠一代巨制,”[3] 受到了當時及後代學者的高度評價。李吉甫撰寫《元和郡縣圖志》的目的,是要“成當今之務,樹將來之勢。”[4]顯然,“成當今之務”,就是要配合憲宗對藩鎮的討伐、實現國家的中興。樹將來之勢,就是要為國家的統一提供有價值的政治、經濟、地理資料。直到現在,《元和郡縣圖志》仍然是人們研究唐代歷史、地理不可或缺的一部名著。

元和年間刊佈的《通典》一書,也是一部十分重要的著作。《通典》的作者杜佑,是元和初年憲宗重要的宰臣。他的一生歷經炫、肅、代、德、順、憲六朝,而在憲宗朝特別受到重視,被憲宗認命為司徒、同平章事,封岐國公。杜佑既有長期的工作經驗,又博聞強學,尤其對歷代典章制度的沿革十分精通。開元末年,劉秩曾撰有《政典》一書,共三十五卷,杜佑在此書的基礎之上,增益資料,擴充規模,最後完成《通典》。《通典》一書二百卷,分為九門,即食貨典、選舉典、職官典、禮典、樂典、邢典、州郡典、邊防典。

全書綜論有關歷代政治制度、經濟措施、州郡建制以及邊防政令等,略於遠古,詳於當代,具有很高的價值,成為中國第一部典章制度史,開闢了典章制度史撰寫的新途徑。《通典》雖然在元和初年已完成,但它的刊佈流行主要是在元和及元和以後,[5]這部書的出現,成為憲宗進行各方面改革,削平藩鎮,維護統一的重要武器,具有極大的實用性。直到今天,該書仍然是我們研究唐代以及唐代以前典章制度的重要書籍。

元和九年(814年),四月,檢校左拾遺李渤修撰成《禦戎新錄》一書,二十卷,奏上。該書的編撰對於邊防問題有重要價值。元和十二年(817年)處州刺史馬總彙集武德年間(618—626年)到貞元年間(785—805年)朝廷的奏議二十卷,編成一書奏上,該書對憲宗瞭解借鑒列祖列宗的統治經驗教訓,極為有益。元和十三年(818年)六月,宰臣袁滋撰成《雲南記》五卷奏上。袁滋貞元末曾出使雲南,該書當是他根據當年出使時所瞭解的情況撰成,對於憲宗制定對南詔的政策,有參考價值。[6]

元和十三年正月,憲宗曾組織人員將開元二十一年(773年)以後到開元十三年以前的各種典禮加以整理,彙編成書三十卷,供朝廷制定禮典加以參考。同年十二月,秘書少監、史館修撰馬宇撰《風池錄》五十卷奏上。記錄國家建國以來的歷屆宰臣。[7]可惜這些書都未能留傳下來。此外,大批文人如韓愈、柳宗元、白居易、李翱等的作品更是多不勝數,難以盡述。

憲宗二十八歲登基,作為一個青年帝王,他對於各種文體活動頗有興趣。在日常生活中,憲宗在政務之餘,喜歡狩獵。一段時間,由於狩獵過於頻繁,曾受到宰臣的批評。又一次,憲宗準備出門狩獵,見到宰相裴垍遠遠過來。為避免裴垍的批評使君臣尷尬,憲宗主動退回門內,取消了此次狩獵。

柳公綽為諷喻憲宗不要過多狩獵,曾作有《太醫鑒》一文,文中稱:“飲食資身,過則生患;衣服稱德,奢則生慢。唯過於侈,心必隨之。氣與心流,疾乃伺之。畋遊恣樂,流情蕩志。馳騁勞形,叱吒傷氣,不養其外,前修所忌。”[8]柳公綽從過多遊獵有損健康,使人蕩志的角度,勸諫憲宗減少遊獵,這反映憲宗遊獵的確很頻繁。

憲宗擅長馬球和蹴鞠(足球),政務之暇,憲宗常去神策軍觀看並參加比賽。元和二年(807年),在麟德殿寒食宴會上,憲宗曾親自與武元衡、李吉甫等大臣及諸親王、駙馬在殿前展開馬球比賽。[9]

元和十三年(818年)元會,由於征討淮西取得勝利,憲宗在宮中舉行了盛大的蹴鞠、角抵(摔跤)比賽。唐代蹴鞠與現代的足球十分相似,以六片皮革縫製而成,只是中間塞有毛絮。不過,當時也已有了充氣的足球。曾由唐人歸氏子寫詩取笑詩人皮日休:“六片尖裁浪做球,火中薰了水中揉,一包閒氣如長在,惹踢招拳猝未休。”[10]可見,這時的足球幾乎與現代的足球十分相似,只是鞠球時拳腳都可以使用罷了。憲宗也擅長蹴鞠,元和十四年(819)三月,為慶祝平盧鎮的收復,憲宗在麟德殿舉行盛大宴會,裴度等大臣舉杯向憲宗獻壽祝賀,憲宗舉杯與群臣同飲。隨後,憲宗親自“擊鞠為戲,群臣縱觀”[11],歡呼聲經久不息。

[1] 《冊府元龜》第147卷,第1782頁。

[2] 《舊唐書》第14卷,第420頁。

[3] 《元和郡縣圖志》孫星衍,第1105也。

[4] 《元和郡縣圖志》自序,第2頁。

[5] 《通典》序,第2頁。

[6] 《唐會要》第36卷,第661頁。

[7] 《唐會要》第36卷,第662頁。

[8] 《新唐書》第163卷,第5020頁。

[9] 《冊府元龜》第40卷,第456頁。

[10] 《全唐詩》第871卷,第2132頁。

[11] 《冊府元龜》第111卷,第1317頁。

仿唐建築