第六章 元和年間經濟財政的整頓

元和年間(805-820年),憲宗重視經濟問題,注意整頓財政,採取多種措施來勸課農桑,興修水利,賑恤災民,改革稅法,整理漕運貨幣,使朝廷的經濟、財政情況有了較大的改善,加強了國家的經濟基礎,為全面展開的征討割據藩鎮、一統天下的大業提供了物質上的保證,成為“元和中興”的一個重要方面。

圖說:圖左為唐憲宗畫像。圖中為唐代文物。圖右為唐末農民戰爭路線圖。

第一節 “為政之本,在於安人”

一、“百姓既足,君孰不足”

唐朝的社會經濟,經過唐前期一百多年的發展,到開元天寶之際,達於繁榮昌盛。杜甫詩中所說:“憶昔開元全盛日,小邑猶藏萬家室,稻米流脂粟米白,公私倉廩俱豐實。”[1]並非全是文學語言的誇張。以戶口來說,唐初僅有二百萬戶,而開元初已達七百多萬戶,天寶年間更達到九百多萬戶。[2]從政府的賦稅收入來說,天寶年間的賦稅收入達到五千多萬貫。然而,安史之亂以來,經過七、八年的戰爭蹂躪,社會經濟遭到嚴重的破壞,黃河流域滿目荒涼,凋敝不堪,土地荒蕪,人口流亡。

代宗、德宗統治的幾十年裡,由於藩鎮割據的加劇,特別是由於山東、河北、河南等過去朝廷最重要的產業區為藩鎮所控制,因而使唐朝的經濟恢復緩慢,財源枯竭,財政危機加深。有時甚至“官廚無兼食之糧,百姓在畿甸者拔穀挼穗以供禁軍。”[3]“太倉空虛,雀鼠猶餓。”[4]代宗、德宗為解決財政困難,曾對經濟、財政進行過一些改革,特別是建中元年(780年)德宗對賦稅制度的整頓與改革,以兩稅法取代租庸調製,使朝廷的財政情況大為好轉,為憲宗元和年間的財政積累創造了好的條件。

憲宗自幼跟隨祖父、父親成長,對於幾十年來社會經濟的殘破與凋敝有著切身的認識和體會,他難以忘記涇師之亂時,將士們以野菜充饑,宮廷百官也過著朝不保夕的艱難日子,他也看到幾十年來,祖父德宗怎樣為積貯資財而做出的種種努力。

憲宗即位以後,深知要平服藩鎮、雪祖宗之恥,必須有堅實的經濟基礎,必須有充裕的物資積累。而且憲宗的認識並不止於此,憲宗所要追求的,是像貞觀、開元那樣政治清明、經濟殷實的社會,民戶富足、國家強盛是他夢寐以求的奮鬥目標。元和初年(805~809年),憲宗曾對大臣們說,“前代帝王理天下,或家給人足,或國貧下困,其故何在?”李藩回答說:“古人云‘儉以足用’,蓋足用繫於儉約,誠使人君不貴珠玉,唯務耕桑,則人無淫巧,俗自敦本,百姓既足,君孰不足,自然帑藏充羨,稼穡豐登。若人君竭民力,貴異物,上行下效,風俗日奢,去本務末,衣食益乏,則百姓不足,君孰與足,自然國貧家困,盜賊乘隙而作矣。今陛下永鑒前古,思躋富庶,躬尚勤儉,自當理平。伏願以知之為非艱,保之為急務,宮室輿馬,衣服器玩,必務損之又損,示人變風,則天下幸甚。”憲宗聞言回答:“儉約之事,是我誠心,貧富之由,如卿所說,唯當上下相勖,以保此道。”[5]

李藩所講,多少有些重節流而輕開源,有一定的片面之處,但他所講孔子之言“百姓既足,君孰不足”,“百姓不足,君孰與足”,卻辨證地說明瞭民富與國強的關係。對此,憲宗深以為是,並表示要“上下相勖,以保此道”。在憲宗的其它不少詔令中,也一再提到過民富與國強的關係,如在元和九年(814年)《賑給京畿百姓制》中憲宗說到:“善為國者,務蓄於人,百姓未康,君孰與足。”[6]可見,從指導思想上來看,憲宗是將蓄財於民,思躋富庶,民富而後國強作為自己指導經濟的一個基本方針。

在憲宗執政的十幾年裡,為“思躋富庶”,實現民富國強的目標,他注意吸取“秦以慘刻而亡,漢以寬大而興”的經驗教訓,十分強調“安民”。他曾一再指出:“為理之本,在乎安人。”[7]怎樣“安人”呢?憲宗認為在於發展生產,而發展生產,首先在於“務本”,“務本方能安民”這是經常出現在憲宗詔令中的話。在憲宗的不少詔令中還反復強調:“王者設教,務農為本”,“勸保農桑,衣食之本”,“每念萬方所奉唯在一人,百姓未康,豈安終食。”[8]這些看起來似乎是陳詞老調,實際上,這與憲宗追慕貞觀開元“以寬仁為政之大本”的治國思想是相統一的。

憲宗“務在安人”的思想反映在許多方面,即位伊始,憲宗即對百姓生計的艱辛,予以充分的同情,指出:“匹夫之耕,匹婦之織,積微成著,以供國計,永念蒸庶,厥惟艱哉。[9]對於一些官員呈獻吉物,祥瑞,憲宗下詔予以批評,認為“為君當思理本”,“至如嘉禾神芝,奇禽異獸,蓋王化之虛美也”,[10]規定今後不得進獻,以免勞民傷財。在歷代帝王都以進呈祥瑞為朝廷大事的古代,憲宗竟公開斥之為“虛美”,反映了憲宗講求實際,不尚浮華,恤人愛民的一面。

為了促進經濟的發展,積蓄討伐藩鎮的資財,憲宗在德宗、順宗所實行的改革的基礎上,採取了諸如獎勵發展農桑、廣泛興修水利、振恤災困百姓、檢括隱漏戶口、整頓國家財政等多方面的措施,使國家的實力大為增強,人民的生活有所改善。為討平天下方鎮,實現國家的初步中興,奠定了可靠的基礎。

[1]《全唐詩》第84卷,第526頁。

[2]《唐會要》第84卷,第1551頁。

[3]《新唐書》第53卷,第1378頁。

[4]《新校元次山集》第9卷,第140頁,臺北:世界書局1984年再版。

[5]《舊唐書》第148卷,第3999頁。

[6]《冊府元龜》第106卷,第1266頁。

[7]《冊府元龜》第491卷,第5871頁。

[8]《文苑英華》第435卷,第2205頁。

[9]《冊府元龜》第162卷,第1959頁。

[10]《舊唐書》第14卷,第411頁。

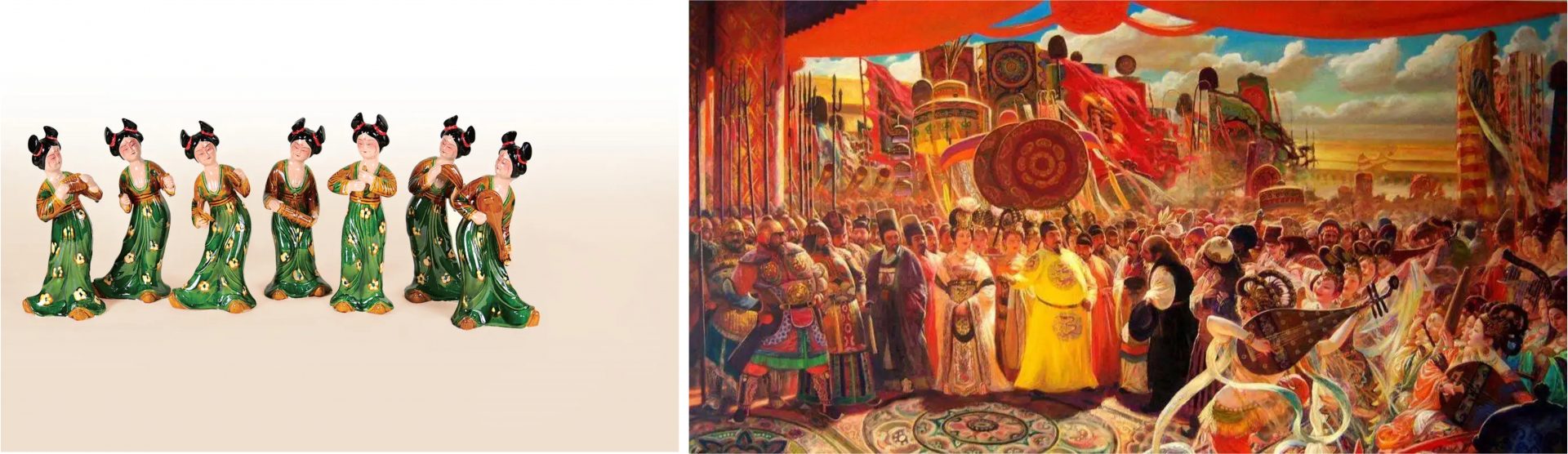

章懷太子墓中壁畫,胡服、漢服者並立。

二、鼓勵發展農桑 重視興修水利

在憲宗頒佈的眾多詔令中,每每強調農桑為諸事之本的思想,要求各級地方官員必須以主要的精力來檢查和督促所在地的農桑生產。元和年間(806-820年)雖然戰爭較多,難免不對農桑生產造成一定影響,所以憲宗幾乎在每一個涉及戰事的詔令中都告誡將士不可妨害農人耕作,徵發夫役盡可能不要妨礙農時。如徵李師道時,憲宗在詔令中特別強調:“時屬春陽,各務農業,”有關將領必須“陶我惠化,當令便安”,“任自營生”,不能隨意徵發,更不能掠奪其農桑之資。[1]

元和七年(812年)四月六日,憲宗曾發佈《勸植桑詔》,詔文規定:

農桑切務,衣食所資。始聞閭裡之間,蠶織猶寡,所宜勸課,以利於人。諸道州府有田戶無桑處,每撿一畝,令種桑兩根。勒縣令專勾當,每至年終,委所在長吏檢察,量其功具殿最奏聞,兼令兩稅使同訪察,其桑仍切禁採伐,犯者委長吏重加責科。[2]

在唐代諸帝中,雖然農桑問題在不少的帝王詔令中都有所強調,但專就植桑問題發佈詔令,憲宗卻是第一人(後來也只有武宗發佈過勸桑文),[3]這反映了憲宗對植桑問題的高度重視。詔文中,憲宗指出農桑是人們衣食之源,但是不少地區蠶織業的情況難以令人滿意,有必要加以勸課。其實,與植桑有關的蠶織業並不只是關係人們的穿衣問題,蠶織業的發展與否,與唐朝廷的財政情況及貨幣問題聯繫在一起。

中國歷史上的絲織業,唐代是一個大發展的時期。唐代以前的魏晉南北朝時期,南方人的服裝,尚以麻織物為主,北方人則穿服麻褐並雜以部分絲絹。北方的絲織業遠比南方發達。隨著大批北方人的南遷,種桑育蠶技術和絲織技術開始在南方廣泛傳播。入唐以後,長江流域的絲織業,上自川蜀,下至吳越,都出現了迅速的發展。李肇《唐國史補》中記載著這樣一件事:當初,越人不太熟悉絲織技術,江東觀察使薛兼訓出厚資,命令軍人從北方迎娶織女南下,於是,吳越的絲織業“妙稱江左”。薛兼訓擔任浙東觀察使是在肅宗代宗的時候,[4]這多少反映出唐中期江左一帶絲織業已有相當發展。

唐代的絲織業,從分佈地區來看,已形成三大區域,即河北道(今河北及河南一部分)、河南道(今河南、山東等地)以及江南東道(今江蘇浙江等地)。其中河南道的宋州(今河南商丘南)、亳州(今安徽亳縣),所產絹帛品質最好,列為一等,鄭州(今河南鄭州)、汴州(今河南開封)的絹帛列為二等。唐代前期,河南、河北兩道的貢賦,主要折算為絹帛輸送到中央。[5]在天寶時期每年二千五百餘萬石租粟中,有三百萬石是折成絹或布輸入國庫的。

江南東道的絲織品在唐代中期也已有眾多的品色。如潤州丹陽郡產衫羅、水紋綾、方紋綾、魚口綾、繡葉綾、花紋綾;湖州產烏眼綾、御服綾等;蘇州產八蠶絲、緋綾;杭州產白編綾、緋綾;常州產絹、紅紫綿巾、紫紗;睦州產交綾;越州產寶花羅、花紋羅、白編綾、交梭綾、十樣花絞綾、輕容、生縠、花紗、吳絹;明州產吳綾、交梭綾等。這些綾絹雖然是貢品,所產數量有限,但反映了唐代江南絲織業已發展到相當水準。[6]

安史之亂以來,兩河一帶遭受嚴重破壞,絲織業也受到嚴重影響,藩鎮割據的形成,使兩河地區的絲織品難以進貢中央,而關中一帶蠶織業本來即不發達,所產絲絹難以滿足官府需要,因此,東南八道就不僅是唐中期以後糧食的主要來源地,也成了朝廷所需絲絹的重要生產區,由於朝廷所控制的絲織品產區大為減少,因而憲宗發佈專詔,以行政命令的方式鼓勵桑蠶生產便是很自然的。此外,由於唐中期以來出現嚴重的錢荒,絹帛作為實物貨幣的主要形式,其流通量也大大增加,形成嚴重的錢重帛輕的局面。[7]由於絹帛價格過低,無形中影響到人們種桑養蠶織絹的積極性,這也許是憲宗鼓勵人們種桑養蠶的另一個原因。

在《勸植桑詔》中,憲宗規定諸道州府有田戶必須在每畝田中種桑兩根。憲宗的這一規定,在適應種桑的地區,不會成為多大問題,在不宜種桑的地區,這種規定顯然不切實際,朝廷估計會有種麻或其它的規定。

為保證以上規定的實施,憲宗詔令縣令負責督查,年終加以核實,並根據種桑的多少確定地方官員的治績。朝廷所派兩稅使在征取賦稅時,同時檢察諸道植桑的情況。除了鼓勵發展民間的農桑業外,憲宗對於由官府主持的農業——屯田,也給予高度的重視。

唐初以來,朝廷在沿邊軍府空隙之地,廣泛設立營田,天下屯有九百九十二處。司農寺的每屯三十頃,州鎮諸軍每屯五十頃。開元二十五年(737年),天下屯田收穀達一百九十餘萬斛。安史之亂爆發以後,舊時屯田沃饒之地,十不餘一,大多荒廢。德宗時曾有心恢復,準備首先恢復豐州(今內蒙五原)屯田,徵發關輔百姓修鑿陵陽渠以灌溉屯田,結果沒有成功。[8]隴右節度使李元諒在涇州(今甘肅涇川北)一帶、陳、許大將孟元陽在西華(今河南西華)一帶,義成軍節度使李復在白馬衛(今河南滑縣東南)雖然都曾設立過一些屯田,規模都十分有限。[9]

憲宗即位以後,接受宰相李絳的建議,任用韓重華為振武(今內蒙托克托西南)京西營田和糴水運使,在代北一帶進行屯田。東起振武,西過雲中(今內蒙包頭東)[10],一直到中受降城(今內蒙包頭西南),包括周圍的地區,方圓六百餘里,列柵二十多個,開屯田三千八百餘頃,每年收粟二十萬石,節省中央度支經費二十餘萬緡。韓重華後來入朝,又奏請憲宗批准增開屯田五千頃,但由於其它原因,增開屯田的計畫未能全部實現。

元和六年(811年)五月,李維簡出任鳳翔節度使,遵照憲宗的旨意,在沿邊一帶開墾土地多達數十萬畝,促進了當地經濟的發展,節省了朝廷的開支。[11]

元和三年(808年),憲宗下令在東都洛陽防禦史舊苑範圍內,開設屯田六百五十頃。元和六年(811年)又詔令歸河南府經營,每年年終將收穫奏報朝廷。[12]

憲宗時期的營田,到元和末年(817-820年),往往採取雇民耕種或出租給農民的方法經營,也就是說以經營私人土地的方式來經營官府的土地,這種經營方式雖然也存在一些弊端,卻反映了唐宋以後中央政府經營官有土地的一個發展趨勢。

在唐中期以後的諸帝中,憲宗時期經營的官府屯田,規模最大,從屯田的收入來看,僅韓重華主持的屯田,一年收入便達二十萬石,如果加上李維簡在鳳翔開墾的數十萬畝土地的收入及其餘地區的屯田收入,整個屯田的經濟收益是相當可觀的,這對於節省朝廷開支,加強邊防力量,促進沿邊一帶農業的發展,有著重要作用。

對於關係農業收穫成敗的水利問題,憲宗同樣給予高度的關注。並切實從中央的角度加強組織領導。

唐帝國是一個幅員遼闊的大國,境內河流縱橫,有著豐富的水利資源,但如果重視不夠、治理不當,也會造成一定的災害。特別是由於氣候的不穩定性及封建社會中的生產者都是一家一戶的小農,個體力量單薄,因而由官府組織的興修水利事業就顯得特別重要。元和初年,江南西道觀察使韋丹上書,請在當地修築陂堰,防止旱澇,憲宗下詔予以批准,並大加褒獎。憲宗指出:“修利陂塘,皆合其宜,並依所奏。非卿公勤奉上,仁惻中發,則共理之心,不能至此。”憲宗認為韋丹的主動請求興修陂塘,體現了與憲宗共分天下之憂、共圖天下之治的忠臣之心,希望韋丹“勉於始終,以副朕意。”[13]

韋丹經憲宗批准並獲得大力支持後,立即組織民眾施工,沿江修築長堤十二里,在堤壩上設立水閘,旱則引江灌田,澇則開閘排水。在沿江一帶,修築陂塘五百九十八所,灌田一萬二千餘頃[14]。說來也巧,第二年由於暴雨不斷,江水猛漲,水面幾乎與去年新築長堤相平。堤內百姓及良田都由於長堤的護衛而獲平安。百姓感泣而言:若無此堤,我們的屍首都要漂入大海了。[15]

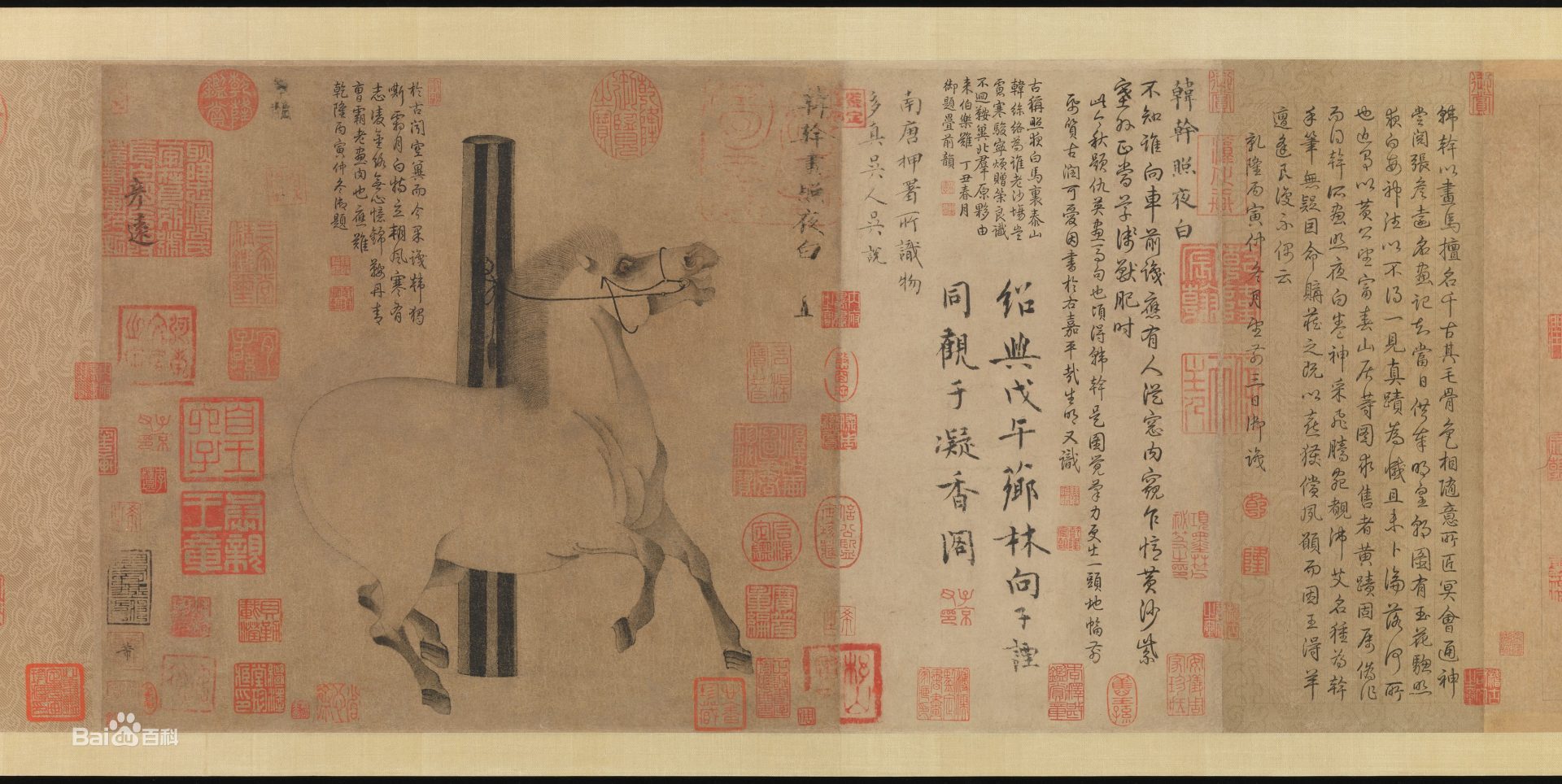

唐韓幹畫馬圖

元和初年,江淮一帶由於長期以來缺少統一的規劃、管理,公私所修築的堰埭十分混亂,嚴重影響了灌溉及水上交通,鹽鐵使李巽奏請憲宗批准,於元和三年(808年)六月,將有礙灌溉及交通的二十二所堤埭拆除,為百姓帶來了方便。元和六年(811年)五月,鑒於洨渠年久失修,水道淤塞。京兆尹奏請憲宗批准,派遣右神策軍士兵疏浚穿挖洨渠,並修築斗門,方便了沿渠農田的灌溉及磑戶的舂米。工程的費用,憲宗規定由朝廷與磑戶共同負擔。元和八年(813年)常州刺史孟簡奏請朝廷批准,組織民工開挖古孟瀆四十一里,將長江水南注漕河,提高漕河的水位,灌溉農田四千餘頃。[16]元和年間,靈武節度使李聽奏請批准,開鑿疏通了境內的光祿渠,方便了屯田的灌溉,灌田一千餘頃。這條管道以後長期發揮著作用,宋代時這條水渠仍在使用。元和中期,李吉甫擔任淮南節度使時,在高郵湖築堤為塘,灌田數千頃,又築富人、固本二塘,不僅保證了山陽瀆水量的充足,而且灌田萬餘頃。此外,李吉甫為解決漕渠庳下不能保持水量的問題,組織民工修築平津堰,水少則防不足,水多則泄有餘,深為百姓所稱道。[17]

元和八年(813年),憲宗下詔令修治衛州黎陽縣(今河南浚縣東)境內的古黃河水道。長期以來,由於藩鎮割據,魏博境內的黃河水道失修,滑州(今河南滑縣東長垣、延津一帶)到黎陽一帶黃河經常氾濫。由於滑州城西距黃河只有二里之遙,因此每年夏季黃河氾濫之時,河水往往直掩滑州城下,大片田地被淹沒,馬羊牲畜損失大半,百姓及當地官府深受其害。魏博觀察使田弘正主動歸服朝廷以後,向憲宗提出修治黃河水道的問題,憲宗大力支持,詔令徵發鄭、滑兩州百姓一萬多人在黃河之北原黃河故道上開鑿了一條長十四里、寬六十步、深一丈七尺的河渠。雨季黃河氾濫之時,將部分河水引入新渠,保證了滑州到黎陽一帶居民的安全及農業的豐收。[18]

在元和八年(813年)十二月,當征討淮西的戰爭正在進行之際,鹽鐵轉運使王播向憲宗貢上陳州、許州界內琵琶溝周圍的水利形勢圖,認為可以將古汴河與潁水北口之間的水道利用起來,縮短向郾城前線漕糧的距離。為此,憲宗派出特使李重秀前往汴水、潁水一帶觀察,證明瞭該方案切實可行,於是詔令批准了王播關於改造漕路的計畫,由宣武軍節度使韓弘徵發士兵實施該項工程。該項工程完成以後,使漕運三百石的漕船可直達於郾城,大大縮短了漕運路線,同時,由於新水道的竣工,使汴潁間大片的農田得到灌溉,促進了這一地區農業的發展[19]。元和年間,袁州刺史李將順在宜春曾組織百姓修建了李渠、灌田多達二萬畝。[20]

與唐代許多帝王相比較,憲宗元和年間興修水利的突出特點,首先表現為高度重視,親自過問。在唐朝中央,設有都水監專門負責全國的河渠水利之事。但是憲宗認為水利關係國計民生,君主應當特別注意。對於較為重大的水利工程,憲宗往往直接過問,親自定奪。元和八年(813年)鹽鐵使王播奏請開通琵琶溝時,憲宗不僅派特使去實地堪查,而且自己親自核對圖紙以做定奪。[21]有時對於水利工程的具體問題,憲宗也親自過問。元和十四年(819年)五月,山南東道觀察使孟簡奏稱復州刺史許志雍在復(州治沔陽,今湖北仙桃西南)、郢(今湖北鍾祥、京山一帶)二州界內修築鄭敬古堤並塞斷鸕鷀港,截水灌田,以有利於本道農業的發展。同時,荊南觀察使裴武也上奏章,指責山南東道的復、郢二州官員擅自築堤截水,影響了下游本道的農業用水。請求憲宗批准重新掘開鸕鷀、師子兩個港口,以利於灌溉荊南農田。

面對兩道關於農業用水的爭議,憲宗在派人進行充分調查以後,下詔令說:江漢分流,各有港路,兩道應協商解決用水問題,不能派人隨意築堤塞港,妨礙下游農田灌溉。憲宗下令,山南東道必須立即決開鸕鷀港,分水下游。至於師子港,由於壅塞年代已久,由兩道“詳盡本末事理”,[22]協商解決。

對水利的重視,還表現為給予興修水利成績顯著的地方官員以重獎。元和初年,韋丹請修陂堰時,憲宗稱其“公勤奉上”,下詔予以褒揚。常州刺史孟簡開孟瀆後,憲宗特賜金紫朝服以資獎勵。田弘正修治黃河水道成功以後,憲宗也發專詔,特別獎勵田弘正、薛平、裴弘泰,加官賜物。

憲宗時期興修水利的又一個特點,是興修的水利工程多,規模大。

有唐一代,據統計,有據可查的水利工程大約有二百五十六項,其中唐玄宗以前的一百三十多年中,大約有一百六十餘項,唐後期約一百五十餘年中,水利工程約有一百餘項。[23]唐憲宗在位不足十五年,所主持興修的較大水利工程有二十四項,元和十四年的時間約占唐後期一百五十餘年的十分之一,而水利工程的數量卻占到唐後期水利工程一百餘項的四分之一。可見憲宗對水利事業的重視。另外,值得注意的是,繼承憲宗的穆宗是一個昏庸之主,他在位不過三年多,完成的水利工程卻有十四項。顯然,這些水利工程不少是始建於元和年間的,只是完成的時間在穆宗執政時期罷了。[24]從元和年間治理滑州段黃河、開孟瀆渠、疏鑿古汴河、修建洪州堤塘等工程來看,其工程規模之大,收效之顯著,在整個唐代也可以說是罕見的了。

[1]《冊府元龜》第64卷,第720頁。

[2]《冊府元龜》第70卷,第791頁。

[3]《冊府元龜》第70卷,第788~793頁。

[4]《舊唐書》第11卷,第297頁。

[5]《新唐書》第51卷,第1346頁。

[6]《新唐書》第41卷,第1056~1061頁。

[7]《新唐書》第54卷,第1388頁載,貞元二十年(804年)因錢少,詔令市井交易,以綾、羅、絹等與錢兼用。憲宗在元和六年(811年)規定,公私交易,十貫錢以上,即須兼用絹帛匹段,參見《冊府元龜》第501卷,第6002頁。

[8]《新唐書》第53卷,第1372頁。

[9]《冊府元龜》第502卷,第6036-6037頁。

[10]《新唐書》第53卷,第1372頁。原文“雲中”為“雲州”,按雲州在今山西大同,與振武相距數百里,且在振武之東,因此“雲州”當為“雲中”之誤,雲中處於振武與中受降城之間,與原文文意相符。

[11]《資治通鑒》第238卷,第7684頁。

[12]《冊府元龜》第503卷,第6036頁。

[13]《白居易集》第57卷,第1226頁。

[14]《新唐書》第197卷,第5630頁。

[15]《白居易集》第57卷,第1226頁。

[16]《舊唐書》第163卷,第4257頁。

[17]《舊唐書》第148卷,第3994頁。

[18]《冊府元龜》第497卷,第5953頁。

[19]《冊府元龜》第497卷,第5954頁。

[20]《新唐書》第41卷,第1070頁。

[21]《冊府元龜》第497卷,第5954頁。

[22]《冊府元龜》第497卷,第5954頁。

[23] 冀朝鼎《中國歷史上的基本經濟區與水利事業的發展》第36頁,北京:中國社會科學出版社1981年版。王仲犖《隋唐五代史》上冊第362~363頁,上海:上海人民出 版社1988年版。

[24] 王仲犖《隋唐五代史》上冊第362~363頁。上海:上海人民出版社1988年版。

韓滉的五牛圖

三、堅持蠲免錢糧 優恤災困百姓

憲宗以寬仁之政作為治國之本,以富民強國作為興邦之術,因而對由各種原因引起的百姓疾困,給予了較多的關注。

元和十五年中,水旱災害一直不斷,其嚴重程度,幾乎僅次於玄宗在位的四十四年。從洪澇災害來看,元和年間較為嚴重的水災便有二十餘次,而玄宗四十四年中有三十二次。從旱災來看,元和年間嚴重的旱災有五次,玄宗時有八次。[1]儘管史籍所載資料不盡準確,但大體是可以反映出元和年間自然災害的嚴重程度的。

對於受災百姓的態度,憲宗的指導思想是明確的。他曾在詔令中多次強調:“朕聞王者之牧黎元,愛之如子,視之如傷,苟或風雨不時,稼穡不稔,則必除煩就簡,借力重勞,以圖便安,以阜生業。”[2]給予及時的救濟。

根據文獻記載,憲宗在元和年間較大規模蠲免錢糧與救濟災困百姓的事實主要有:

元和二年(807年)正月,由於淮南、江南自元和元年(806年)以來遭受水旱疾疫,憲宗詔令其租稅根據受災害程度節級蠲免。天下逋欠及京畿當年夏青苗錢一律放免。有人家產子者,免來年稅,並賜生育者胎養穀每人三斛,其丈夫免一年稅。憲宗關於賜胎養穀的規定,是為了鼓勵人口的增長。

元和二年(807年)二月,因江南西道水旱相乘,詔令蠲放去年兩稅上供錢三十四萬餘貫。

元和二年(807年)四月,因討伐西川,蠲免上年兩稅榷酒上供錢五十六萬貫,當年的免一半。七月,免西川欠賦錢米七十餘萬貫、石。

元和二年(807年)十月。因平李錡,免潤州今年秋稅未征納者。

元和四年(809年)正月,詔令去年遭水災的京師諸縣、遭旱災的淮南、江南、江西、湖南、山南東道等,[3]凡收成在四成以下的,免兩稅錢米,超過四成的,根據情況節級減免。

元和六年(811年)二月,泗州元和二年所遭水旱損失經查屬實,當時沒有蠲免兩稅,因此,憲宗詔令免泗州元和五年(810年)欠錢四千六百四貫,米三千一百石。

元和六年(811年)四月,應浙江東道觀察使李遜的請求,台、明、溫、婺四州歸農的官健蠲免賦稅,以便安家。同時免鄂嶽道逃戶錢十三萬五千貫。唐德宗以來,對待逃戶欠錢,往往採取攤派道其餘百姓的辦法解決,憲宗免逃戶錢,對所在地區百姓是一個優恤。

元和七年(812年)二月,詔令放免元和六年(811年)諸色稅草及職田草共一百一十五萬束、免京兆府欠去年兩稅青苗錢二萬一千八百貫及秋稅雜斛斗及職田粟五萬三千三百石。

元和九年(814年)二月,詔令百姓所欠元和八年(813年)秋稅斛斗青苗錢稅草,一律放免。五年,因京畿旱,免今年夏稅大麥雜菽十三萬石、隨地青苗錢五萬貫。

元和十年(815年)十月,罷免四道兩稅。

元和十一年(816年)四月,因旱災、免京畿百姓所有積欠的元和九年(814年)、元和十年(815年)兩稅及青苗折錢、折納斛斗及稅草等。

元和十一年(816年)七月,因討伐淮西,免淮西四面諸州夏稅錢。

元和十二年(817年)七月,免淮西四面諸州縣夏稅。九月,免秋稅。十月,詔免淮西百姓賦稅兩年。

元和十三年(818年)正月,憲宗發佈赦文,宣佈諸道懸欠及借錢物、斛斗、雜物四百八十餘萬貫、石、端、匹、枚、具、斤、兩等一律放免。懸欠鹽鐵、戶部、諸監院的稅賦也酌情減免。

元和十四年(819年)四月,蠲免京畿二十二縣所欠元和十四年(819年)職田二十二萬九十一石束、貫等。原因是曾差百姓船運軍糧、營修陵寢,雖付給報酬,但妨礙了農時,因而有此蠲免。

元和十四年(819年)五月,詔令放免京兆府及諸縣夏稅大麥共九萬四千六百九十四石。放免的原因是京兆府歷年徵收頗多,“人食尚寡。”

元和十四年(819年)七月,憲宗大赦天下,規定京畿秋稅、青苗、榷酒錢每貫(一千文)放免四百文。元和五年(810年)至十年(815年)懸欠的錢穀斛斗,酌情放免。此外淮南、浙江東道、宣歙、江南西道、湖南、福建、山南東道、荊南等九道,今年秋稅錢上供部分每貫減放若干文。懸欠度支、鹽鐵、戶部的錢糧,也由諸部根據情況減免。[4]

在中國古代社會,遇有水旱等災害,蠲免錢糧,可以說是歷代成規,並不少見。但憲宗執政的十四年中,蠲免的錢糧數量及頻率明顯高於代、德時期及憲宗以後諸帝。

以下是史書中所載唐中期以後諸帝在位的時間及蠲免錢糧的次數:

玄宗在位四十四年,二十次;肅宗在位六年,六次;代宗在位十八年,十四次;德宗在位二十五年,十次;順宗在位不到一年,三次;憲宗在位十五年,二十次;穆宗在位四年,四次;敬宗在位三年,一次;文宗在位十三年,十五次;武宗在位六年,一次;宣宗在位十三年,未曾放免錢糧;懿宗在位十四年,二次;僖宗在位十四年,一次;昭宗在位十六年,未曾放免錢糧;哀宗在位二年,一次。[5]

史書的記載,不可能無誤,其中肯定會有錯訛遺漏,但大體還是能夠反映蠲免錢糧的基本情況的。在唐朝中期以來,蠲免錢糧最多的是唐玄宗和唐憲宗及唐文宗。唐玄宗在位時間較長,因而相對來說,憲宗在位十五年,蠲免錢糧達二十次,在唐中期以後諸帝中,可以說是比較多的了,這說明憲宗在元和年間對百姓的疾苦,還是比較關心的。

蠲免錢糧是為了減輕百姓的負擔。對於受水旱等災害侵襲的百姓來說,僅僅是免納賦稅有時還是很不夠的,他們在受災之際,往往因缺少衣食而難以生存。因此,元和年間,憲宗曾多次調撥錢糧,直接賑貸百姓。見於文獻記載的主要有:

永貞元年(805年)因旱賑申、光蔡三州米十萬石,陳、許二州米五萬石。

元和元年(806年)命禮部員外郎以米十萬石賑給浙東。

元和四年(809年)以三十萬石賑貸淮南道三州。

元和四年(809年)以三十萬石貸浙西道三州。

元和六年(811年)以二十四萬石貸京兆百姓。並詔令各地長官以常平倉、義倉米賑貸百姓。元和二年的貸米停止徵收,以待豐年。

元和七年(812年)以三十萬石賑給京畿百姓,其中包括常平倉八萬石。

元和九年(814年)以常平倉三十萬石賑京畿百姓。

元和九年出太倉粟七十萬石開場糶米。

元和十年(815年)派薛公幹賑恤易、定二州。

元和十一年(816年)以八萬石粟賑徐、宿水旱災民。

元和十二年出太倉米二十五萬石糶賑兩京災民,出義倉米賑五府十八州遭水災百姓。

元和十四年(819年),以七萬石粟賑貸河南府汝州百姓。[6]

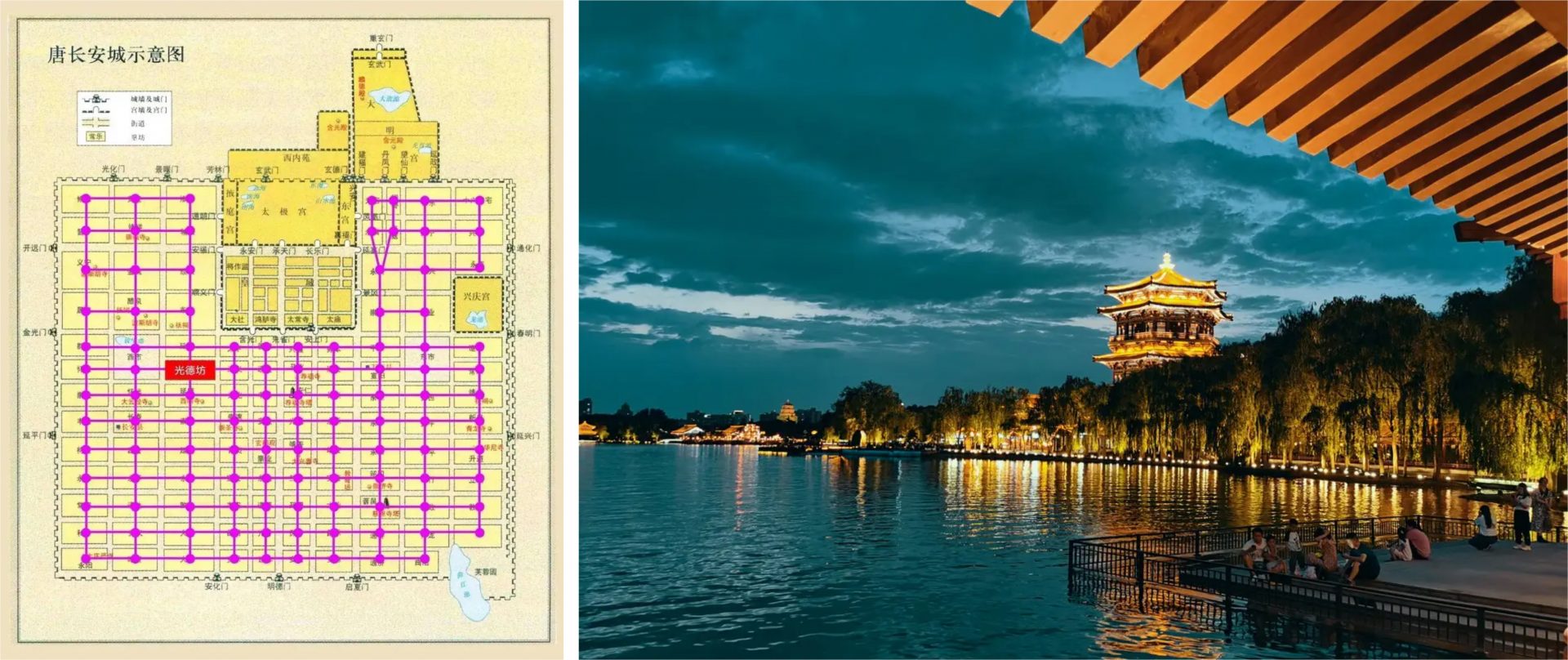

今新建之大唐芙蓉園

憲宗對災困百姓的賑貸事宜,十分重視,有著明確、具體的要求。從憲宗的一系列詔令來看,憲宗在賑貸災困百姓方面,重點強調這樣幾個方面:

建立完整的賑貸體制,抓好常平倉、義倉的建設。在中國古代。災荒年對災民進行賑貸,很早便已出現。兩漢魏晉之際,賑貸通常是以官府的正倉錢糧救濟災民。隋朝開皇五年(585年),開始在全國各地設立社倉,也就是後來的義倉。在收穫糧食的季節,由官府徵收一定的糧食貯於社倉,以備荒年。唐朝建立後更建立起完整的賑貸機構,武德元年(618年)九月,高祖詔令各地普建社倉,[7]貞觀二年(628年),太宗接受尚書左丞戴胄的建議,更社倉為義倉,王公以下墾田,每畝交納二升,貯於義倉中以備荒年。貞觀十三年(639年),又詔令在洛、相、幽、徐、齊、並、秦、蒲等州設常平倉,豐收時收進糧食,歉收時賣出糧食,以平抑糧價,救濟災困。開元七年(719年),玄宗詔令進一步擴大設立常平倉的範圍,使義倉、常平倉恒威遍佈全國的賑貸體系。在救濟受災百姓方面發揮了重要作用。然而,安史之亂以後,唐朝廷的賑貸體系被徹底破壞,德宗時戶部侍郎趙贊上言指出,安史之亂後,義倉、常平倉寢廢已近三十餘年,“其間或因凶荒疏散,餒死相食者,不可勝紀,”[8]建議重建賑貸體系,恢復義倉、常平倉。德宗採納趙贊的建議,在兩京及江陵、汴、蘇、洪等州設立了常平倉,徵收財產交易稅作為本錢。貞觀八年(792年),軍鎮州郡,貯常平糧約三十三萬石。但是由於當時財政開支緊缺,常平本錢及常平糧往往被政府支用,因而德宗時,賑貸體系,一直沒能得以較好地恢復起來。

憲宗即位,深感儘快重建賑貸體制的重要性,即位數月,便於元和元年(806年)正月,頒佈恢復義倉、常平倉的詔令:

歲時有豐歉,穀價有重輕,將備水旱之虞,在權聚斂之術。應天下州府每年所稅地子數內,宜十二分取二分,均充常平倉及義倉,仍各逐穩便收貯,以時糶糴,務在救乏賑貸,所宜速須聞奏。[9]

憲宗的詔令,規定在天下所有州縣都要恢復義倉、常平倉,這就比德宗時僅在部分州府建立義倉、常平倉範圍要大的多。從義倉、常平倉糧食的來源來看,憲宗沒有像德宗那樣重點徵收交易稅,而是恢復唐前期從地稅中徵收錢糧的辦法,這也比徵收交易稅的來源更多、更可靠。因而使賑貸工作更有保證。正是因此,元和年間的賑貸災困百姓工作取得了明顯成效。朝廷動輒以數十萬石粟米賑貸受災百姓,這是與憲宗恢復重建賑貸體系的努力分不開的[10]。

憲宗強調,賑貸百姓必須使百姓真正受益,不要擾民。憲宗不僅要求恢復和建起賑貸的體系,而且在具體的發放賑貸工作中,嚴格督查,防止有的官員以賑貸的名義從中取利,害民擾民。憲宗在多次關於賑貸的詔令中,都要求選擇清廉正直的官員來負責賑貸工作,“於每縣界逐處給付,使無所弊,各得自資。”“將我詔令,戒之以擾,授之以仁,宣示朕懷,咸使知悉。”[11]元和初,憲宗從中央派潘孟陽赴江淮宣慰安撫災民,而潘孟陽卻一路上遊山玩水,吃喝玩樂,對此,憲宗給予嚴厲批評和處分,並在以後多次提起此事。元和四年(809年)憲宗派鄭敬賑恤江淮百姓時曾說:朕在宮中每用帛一匹都有登記,只有賑恤百姓不惜費用。你們切不可學潘孟陽,只知飲酒遊山而已。

一段時間,由於憲宗對受災地區的百姓經常蠲免賦稅,產生了新的問題:一些依附於權貴的民戶,納稅之時,因循觀望,一再拖延,“忽逢恩貸,全免征徭,”而孤弱貧民,則被基層的裡胥官吏催迫,“及期輸納,不敢稽違。”皇帝蠲免的恩惠,往往不得沾及。還有的奸猾之輩,心懷僥倖之心,“雨水稍多,已生企望,競相誘扇,以至逋欠。”為解決這一問題,憲宗於元和十年(815年)三月,採納京兆府的建議,下詔規定:凡逢水旱災害,都按所應交納的錢糧每貫每石按比例蠲免,或十分放免六分,或十分放免四分。如全部交納賦稅以後,遇有蠲免詔令發佈,可以按所應交納的錢糧數,折算來年租稅,由於實行了這一措施,減少了一些人故意拖欠賦稅、對朝廷蠲免賑恤期望值過高的現象,保證了蠲免了賑貸措施既能起到賑恤百姓扶持生產的作用,又防止了非正常的政府稅收的減少。[12]

在發放賑貸糧時,憲宗也要求地方官員分別具體情況,根據實際受災程度,分等級賑恤,“據所損多少,量事賑給”,而不能平均分配。

第三,蠲免賑貸工作要迅速及時。元和年間,憲宗多次在有關詔令中強調:地方災情必須迅速及時上報朝廷,不得隱瞞,亦不得虛報。元和七年(812年)五月,憲宗曾對宰相們說:卿輩多次講江、浙去年水旱,進來有御史從江淮來,說雖有水旱,不至為災,事情到底為何?宰相李絳回答:臣按察淮南、浙西、浙東奏狀,都奏報水旱之災,人多流亡,請求設法招撫,言中尚有害怕朝廷怪罪之意,豈敢無災而妄稱有災及民戶流亡。這不過是御史為討聖上高興而故意諛媚而已。憲宗聽後自知失言,連忙稱之“國以人為本,聞有災當亟救之,豈可尚復疑之邪?朕適不思,失言耳!”[13]於是迅速詔令賑濟錢糧,蠲免租賦。由於對江南災情存在不同意見,致使憲宗產生疑惑,但核實情況以後,憲宗誠懇地做自我批評,迅速的糾正失誤,作為一個封建帝王,這確也難能可貴。

[1]《新唐書》第35卷,第916~917頁;第930~933頁。

[2]《冊府元龜》第491卷,第5871頁。

[3]《冊府元龜》第491卷,第5872頁。原文未載具體遭災地區。以上受災地區系據《舊唐書》第14卷,第427頁所載錄出。

[4] 《冊府元龜》第5871~5874頁。

[5] 《冊府元龜》第5860~5877頁。參考《舊唐書》諸帝本紀。

[6] 《冊府元龜》第106卷,第1265頁;《唐會要》第88卷,第1616~1617頁。

[7] 《唐會要》第88卷,第1613頁。

[8]《唐會要》第88卷,第1614頁。

[9]《唐會要》第88卷,第1615頁。

[10] 據《新唐書》第53卷,第1374頁載:“憲宗即位之初,有司以歲豐熟,請畿內和糴。”結果有些府縣按戶強迫糴糧,“號為和糴,其實害民。”應當說這種強迫和糴的現象的確害民,但並不能得出元和糴糧全是強迫的結論。從元和年間憲宗多次糶米賑貸百姓來看,元和年間的和糴,積極作用是主要的。

[11] 《冊府元龜》第491卷,第5891頁。

[12] 《冊府元龜》第488卷,第5835頁。

[13] 《資治通鑒》第238卷,第7690頁。

唐代衣飾風俗

四、嚴禁私度僧道 減少捉利錢戶

唐中期安史之亂的八年戰爭,使唐中央政府掌握的戶口數由戰前天寶十三載(754年)的九百五十三萬餘戶急驟減少為戰後廣德二年(764年)的二百九十三萬餘。戶口減少在三分之二以上。[1]戶口減少的原因,一方面是大量戰爭中死亡,另一方面則是大量的隱漏。因此,檢括隱漏戶口,增加國家徵收賦稅對象,就成為唐中期以後唐朝廷增強中央實力、削弱地方藩鎮及豪強地主力量、減輕現有納稅民戶負擔的一個重要方面。

憲宗在檢括隱漏戶口、增加國家納稅物件方面,做了很大的努力,並取得一定成效。

元和六年(811年)正月,衡州(今湖南衡陽)刺史呂溫奏稱,自貞元以來,二十多年沒有制定戶等,貧富不均,衡州舊額戶一萬八千四百七戶,除貧窮死絕者老幼單孤不支濟等外,現在能夠查科的民戶有八千二百五十七。呂溫通過檢括,查出隱漏不輸稅戶一萬六千餘戶。因此他奏請憲宗說,僅衡州一處,“檢獲隱戶,數約萬餘”,[2]其餘各處,可想而知,他建議應在全國範圍內團定戶口,清查隱戶。憲宗批准呂溫的建議,敕令有關部門具體主持進行。可惜,由於史料的缺載,我們已不清楚此次檢括戶口的結果。不過,從元和以後長慶年間(820—824)戶數已達三百九十四萬的情況來看,元和年間(805—820)戶口有較大增長是可以肯定的。[3]

除了直接檢括戶口以外,憲宗重點通過清查偽濫僧道、減少捉利錢戶等方式來增加國家的納稅戶口。

唐代是佛教興盛的時代,同時也是寺院地主經濟大為膨脹的時代。由於寺院地主享有免稅特權,佔有大量勞動人口,因而嚴重影響了國家的賦稅收入,加重了人民的負擔。唐初二百多萬戶中,僧尼多達二十萬人。武則天、唐中宗時期,佛教寺院不斷增加,僧尼人數更急劇增長,當時左拾遺辛替已有“十分天下之財,而佛有其七八”之說。開元年間(721—741年),宰相姚崇也指出富戶強於冒為僧尼、躲避賦役的問題。玄宗曾因此沙汰僧尼三萬餘人,使其成為國家的納稅戶。[4]

安史之亂以來,為解決財政困難,朝廷曾以出賣度牒(即成為合法僧尼的證明)的方式來籌集錢財,因而使僧尼的人數大量增加。然而,出賣度牒僅能解決政府一時的困難,卻從長遠的角度上減少了國家的徵稅物件,加重了其他百姓的賦役負擔。大曆十三年(778年),都官員外郎彭偃曾上言:“今天下僧道,不耕而食,不織而衣,廣作危言險語,以惑愚者,一僧衣食,歲記三萬有餘,五丁所出,不能致此,舉一僧以計天下,其費可知。”彭偃建議,僧道未滿五十歲者,每年輸絹四匹,尼及女道士未滿五十者,輸絹二匹。這樣天下僧尼所出,不下於國家賦稅三分之一,如此“則陛下之國富矣。”[5]

元和初年,僧尼的偽濫仍是一個嚴重的社會問題,白居易曾在《議釋教》一文中指出:

降及近代,釋氏尤甚焉!……僧徒月益,佛寺日崇;勞人力於土木之功,耗人利於金寶之飾;移君親於師資之際,曠夫婦於戒律之間。古人云:一夫不田,有受其餒者,一婦不織,有受其寒者,今天下僧尼,不可勝數,皆待農而食,待蠶而衣。臣竊思之:晉、宋、齊、梁以來,天下凋敝,未必不由此矣。[6]

李吉甫也曾談到,天下僧尼與商販、雜入色役等不歸農桑者,約占天下人口的十分之五、六,[7]可見元和年間僧尼人口的眾多。

正是針對這種情況,憲宗於元和二年(807年)三月發佈詔令:

男丁女工,耕織之本,雕牆峻宇,耗蠹之源。天下百姓,或冒為僧道士,苟避徭役,有司宜備為科制,修例聞奏。[8]

憲宗詔令有關部門具體制定科罰的條例,限制冒濫為僧尼道姑者。這一詔令及隨後有關部門的規定,對於私度為僧道的風氣是一個遏制,有利於減輕百姓負擔,改善國家財政狀況。從後來敬宗寶歷年間(825—826年)李德裕上表中提到自憲宗朝有敕禁私度戒壇、“久不興置”等話來看,憲宗關於禁止私度僧道的詔敕是得到比較好的實行的。特別是在江淮間,“自元和二年(806年)不敢私度”,因此,當寶曆元年(825年)徐泗節度使王智興冒禁陳請私度僧尼時,“天下沙門奔走如不及”,[9]王智興因獲取大量度錢而致富。這進一步說明,憲宗元和二年(806年)的詔令在頒佈以後的十七、八年中得到了比較好的貫徹執行。

唐代長安城

元和六年(811年)正月,京師諸寺院請求朝廷對他們所經營的莊磑(水利舂米設施)免征賦稅,宰相李吉甫為此向憲宗奏文指出:國家對經營錢、米的人徵稅,歷來有法定的制度和固定的數額,如果免除了這些歷來擁有經濟實力的僧人的稅收,必然會加重那些貧困無告的百姓的稅收,這是聖明的君主絕不會做的事情。憲宗十分讚賞李吉甫的見解,拒絕了僧院的無理要求。

如果說嚴禁私度僧道,是為了保證“男丁女工,耕桑之本”,減少逃稅者的話,那麼限制捉利錢戶的增加,則是憲宗為防止一些富戶逃避、轉嫁徭役多採取的又一項重要措施。

隋唐時期,為了提供官府各種公用開支,解決官員的俸錢,官府設置了由官方經營的商業和高利貸的本錢,又稱公廨錢。這種公廨錢源於北朝時的周齊。入隋以後,京師和諸州的官署,都設有公廨錢。出貸經商,收利息以重公用。唐代在武德元年(618年)即設立了公廨本錢,以諸司的令史掌管,每司九人,稱捉錢令史,其中由六品以下官員子孫充任捉錢令史的,稱為“捉錢品子”,一般每人領掌四十至五十貫錢,用來經商或出貸,每月納利四千文,每年納利五萬文,作為京官俸錢。如果能夠按時送利,達到一定年限後,即可以參加吏部的銓選,授予官職。[10]太宗時,一度罷廢,到貞觀二十一年(647年),重新設立。當時京師共有七十餘司,捉錢令史六百人,諸司公廨本錢總數在二萬四千貫到三萬貫之間。除中央機構以外,在地方州縣,也設立有公廨本錢,獲利供地方官員的日常支用及官員的俸料。在唐前期,公廨利息錢一直是百官俸料的主要來源之一。

唐初公廨本錢由諸司的令史主掌,高宗永徽年間(650—655年)以後,開始由高戶即百姓中富戶主掌。唐中期以後,掌握公廨錢的高戶被稱為“捉錢戶”、“捉利錢戶”、“捉錢人”等。

設立公廨錢,本來是唐朝廷為解決辦公費用及官俸來源而才去的一項措施。但唐中期以後,捉利錢戶卻成了一些人躲避妖異的淵藪。乾元元年(758年),肅宗敕令長安、萬年兩縣備設一萬貫錢,發放給捉利錢戶收息,以利息供祠祭及蕃夷賜晏費用。擔任捉利錢戶的人由官府發與牒文證明,可以免除徭役、兵役,如果犯罪,府縣不敢查辦。[11]代宗、德宗時期,捉利錢戶的隊伍不斷擴大,諸司公廨本錢德數量不斷增加,不少富貴人戶為躲避徭役及司法制裁,雖然沒有獲官府本錢,也通過各種關係在有關部門虛掛名稱,號稱捉錢利戶,甚至傳之子孫。嚴重影響了官府正常徭役的徵發及正常的司法管理。

元和初年,憲宗開始整頓躲避徭役的現象,元和二年(807年),憲宗首先將大批在五坊(專門為皇室飼養雕、鶻、鷂、鷹、狗的部門)的色役戶(為官府服雜役的戶)加以免除,歸府縣收管,正常服役。五坊色役戶是為皇帝的奢侈性消費服務的大量色役戶歸屬府縣,自然減輕了其他居民的徭役,因此,詔發之日,“萬民欣喜”。與此同時,憲宗也令諸司整理各種色役戶及捉利錢戶,僅中書門下兩省即減少一百二十四人。[12]

元和六年(811年)四月,憲宗又批准御史台所奏,規定今後捉利錢戶如果犯罪,不再由諸部司過問,一律交由府縣按正常司法程式處理。[13]同年五月,御史中丞柳公綽上奏:有民人劉嘉和,因為與人毆鬥,將他人頭打破,於是到官府閑廄司,情願交納利錢,以求獲得捉利錢戶的牒證,逃避府縣的司法處理。為此柳公綽清查閑廄司的有關文檔,發現僅閑廄司之下便有捉利錢戶八百餘人,查訪朝廷其它諸司使下,也同樣掛有大量的捉利錢戶,總計至少有數千家之多。經柳公綽查實,其中相當一部分捉錢戶都是虛立保契,子孫相承逃避官府徭役、兵役的人,為此,柳公綽提出建議,請求全面清理捉利錢戶。[14]

根據柳公綽的奏文,憲宗意識到元和初年的整頓,並沒有根本解決捉利錢戶的虛掛避役問題。於是批准柳公綽的建議,採取了五項措施:

第一,諸司諸使,只能在朝廷提供本錢的範圍內設立捉利錢戶。除此以外,今後不論是否願意交納本錢、利錢,諸司諸使都不得妄自增發捉利錢戶的牒證。

第二,捉利錢戶凡有過犯者,一律交由府縣處分,有犯官府法律者,依法處罪,諸司不得過問。

第三,對於以往濫發的捉利錢戶牒證,由本司、本使一律收回銷毀,虛掛的捉利錢戶仍歸屬府縣正常服徭役、兵役。

第四,如果今後發現有仍虛掛某司使繼續偽冒捉利錢戶者,有關使司當事人及偽冒的捉利錢戶要予以嚴懲。

第五,清理過程中,如果捉利錢戶本來即未曾得過官府本錢者,不再補交利息。[15]

此外,憲宗在整頓虛掛捉利錢戶的同時,對諸司使的公廨本錢數量也予以縮減。據對元和九年(814年)所設諸司公廨錢與德宗貞元十二年(796年)公廨錢數相比較,元和年間的公廨本錢數明顯減少,例如:太僕寺,貞元時公廨本錢為三千餘貫,元和時為一千餘貫;鴻臚寺貞元時公廨本錢為六千六百餘貫,元和時為兩千六百餘貫;司農寺貞元年間公廨本錢為五千六百餘貫,元和時為二千三百餘貫;太府寺貞元年間公廨本錢為二千二百餘貫,元和時為一千五百餘貫;國子監貞元時公廨本錢為三千三百餘貫,元和時為二千六百餘貫。[16]

當然也有個別部門如大理寺、殿中省等元和年間的公廨本錢略有增加,但從總數來看,貞元十二年(796年)六十八司、使所置公廨本錢為二十四萬貫,而元和九年(814年)三十二司、使的公廨本錢為五萬三千九百餘貫。如果將元和三十二司、使的公廨本錢與貞元六十八司、使的一半即三十四司相比較,兩者是五萬三千九百貫與十二萬貫之比,元和年間的公廨本錢要少一倍還多。此外,元和時期除三十二司、使以外是否還有公廨本錢,史籍缺載,即使存在,估計所設公廨本錢的數量也很有限,否則官府不會不加統計。

因此,無論從具體部門的比較還是從總數的比較來看,元和時期的公廨本錢數量都要比德宗時減少了許多。元和六年(811年)以後,憲宗還曾在元和九年(814年 )、十年(815年)、十二年(817年)、十四年(819年)多次就公廨本錢問題發佈過一系列詔令,總的來看,元和年間的公廨錢制度愈來愈完善,如元和九年(814年)憲宗規定,捉利錢戶納利,如果超過本錢十倍,即應與官府脫離關係,不再擔任捉利錢戶;五倍以上,可以免部分欠利。元和十年(815年)憲宗規定:每年年底,御史要與諸司、使勘和公廨本錢發放情況,捉利錢戶要“各置案曆,三官通押,逐季造帳印訖入案。”[17]所有這些措施,都在一定程度上限制了捉利錢戶的無限增加與偽濫。

元和年間(805—820年)憲宗對捉利錢戶的整頓,也應當包括地方州縣。據《新唐書·食貨志》和敦煌地志殘卷所載州縣公廨本錢數推算,開元時全國州縣公廨本錢總額約在八十到一百萬貫左右。[18]元和初年,地方州府的捉利錢戶數量也不會太少,同樣存在偽濫與整頓的問題,只是由於文獻缺少記載,我們對憲宗時期地方州府公廨本錢整頓的成果無從瞭解。[19]

通過憲宗對公廨錢制度的整頓,貞元以來捉利錢戶無限擴大的趨勢及逃避徭役、兵役的問題得到比較有效地解決,“州府不失丁夫,奸人免有僥倖”的目的,[20]應是基本達到了。這對於減輕其他人民的負擔、保證國家的夫役兵源、淨化官僚隊伍風氣,都起了積極作用。

[1] 《唐會要》第84卷,第1551頁。

[2] 《唐會要》第85卷,第1558頁。

[3] 《唐會要》第84卷,第1551頁。據《舊唐書》第16卷,第493頁載,元和十五年(820年)天下有二百三十七餘戶,此數位顯然有誤。因為數年之隔的長慶年間(820~824年)戶數為三百九十四萬餘戶,數年內人口不會增加一百五十萬。所以《舊唐書》所載元和十五年(820年)二百三十七萬余戶應是三百三十七萬餘戶之誤。

[4] 《唐會要》第47卷,第837頁。

[5] 《唐會要》第47卷,第838頁。

[6] 《白居易集》第65卷,第1367頁。

[7] 《唐會要》第69卷,第1227頁。

[8] 《唐會要》第50卷,第881頁。

[9] 《舊唐書》第17卷,第513頁。

[10] 《新唐書》第55卷,第1394頁。

[11] 《唐會要》第93卷,第1678頁。

[12] 《唐會要》第93卷,第1679頁。

[13] 《冊府元龜》第507卷,第6083頁。

[14] 《唐會要》第93卷,第1680頁。

[15] 《冊府元龜》第507頁,第6084頁。

[16] 《唐會要》第93卷,第1667~1681頁。

[17] 《唐會要》第93卷,第1680~1683頁。按“逐季造帳”原文為“逐委造帳”,“委”字當為“季”字之誤。

[18] 《新唐書》第55卷,第1397頁;唐耕耦等編《敦煌社會經濟文獻真跡釋錄》第一輯,第56~67頁,北京:書目文獻出版社1986年版。

[19] 從《唐會要》第93卷第1680頁載禦史中丞柳公綽奏文中所稱整頓捉利錢戶,可使“州府不失丁夫”一句來看,元和六年(811年)對公廨本錢的整頓應當包括地方州府。

[20] 《唐會要》第93卷,第1680頁。

唐代霍去病墓。

第二節 整頓財政、漕運

一、財稅三分法的改革

憲宗在勸課農桑、發展生產、扶助百姓的同時,對代宗、德宗以來的財政進行了整頓。

自安史之亂以來,一方面由於戰爭對社會生產的直接破壞,另一方面更由於藩鎮割據,使唐朝政府的財稅收入受到嚴重影響。安史之亂以前,唐玄宗天寶八載(749年),天下租稅庸調每年收入錢、粟、絹、綿、布等約五千二百三十餘萬貫、石、匹、端,[1]安史之亂以後,經過代宗時劉晏整頓財政,“通天下之財,總計收入,總一千二百萬貫。”其中鹽利還佔有一半以上。比之天寶年間的賦稅收入,大為減少。建中元年(780年),德宗實行兩稅法改革以後,財政情況大有好轉。實行兩稅法的當年,賦稅收入便增至一千三百五萬六千七十貫,其中還不包括鹽利。[2]如果按大曆末年(776—779年)以來鹽利一般在六至七百萬貫的情況計算,建中元年(780年)的賦稅收入已在二千多萬貫以上。據《通典》記載,實行兩稅法以後,每年天下共斂稅入三千餘萬貫。[3]

憲宗即位後的元和初年(805—809年),唐朝廷每年的財稅收入包括兩稅榷酒斛斗鹽利茶利總共三千五百一十五萬余貫石。[4]比上代、德時期又有增加。此外,自涇師之亂以後,德宗在二十餘年的時間裡,努力積貯資財,多方收納錢物,使朝廷的財政力量已大為增強,為憲宗提供了較好的財政基礎。[5]

如果在承平之世,這些收入尚可以維持,但憲宗要以武力征服天下割據藩鎮,就不得不進行更為充實的財政準備。特別是通過元和元年(806年)對西川的戰爭,憲宗更進一步認識到“一日之費,豈止千金,三軍所資,盡出百姓”, [6]對戰爭中耗費的巨大,深有體會。元和二年(807年)平鎮海李錡,憲宗也為巨大的軍費開支加重百姓的負擔“往往興歎”。因此,憲宗希望能夠通過一系列的財政制度的改革,來進一步增加國家的稅收,而又不至於過多加重普通百姓的負擔。

憲宗首先面臨的一個困難時政府能夠控制的納稅地區與納稅戶口十分有限。據宰相李吉甫所奏《元和國計簿》的統計,元和二年(807年),天下方鎮有四十八個,州府二百九十五個,縣一千四百五十三個。擁有民戶二百一十四萬五百五十四,其中鳳翔、鄜坊、邠甯、振武、涇原、銀夏、靈鹽、河東、易定、魏博、鎮冀、範陽、滄景、淮西、淄青十五道七十一州都不向朝廷申報戶口。朝廷每年賦稅的收入,主要依靠浙東、浙西、宣歙、淮南、江西、鄂岳、福建、湖南共八道四十九州,一百四十四萬戶。與天寶年間政府所掌握的納稅戶相比,戶數減少幅度約四分之三。而天下需要國家供養的軍隊多達八十三萬,比起天寶年間,增加三分之一。大體說來,一百四十萬戶供養八十三萬兵士,兩戶就要負擔一個士兵的費用,此外尚未計頻繁的水旱災害以及地方上擅立名目的苛斂徵收。[7]

在這樣的條件下,要增加政府的財政收入,依靠增加農民的兩稅稅額是不現實的,因此,憲宗將開源的重點放在了中央與地方節帥賦稅的分配關係上。

元和四年(809年)二月,憲宗根據宰相裴垍的建議,對財稅分配方法進行改革。自建中元年(780年)實行兩稅法以來,天下賦稅的徵收分為三部分:一部分稱上供,即上貢於朝廷的部分;一部分稱送使,即由州縣將部分稅收納於節度使;第三部分是留州,即州府留下部分稅入作為地方州的行政開支。[8]在稅收三分的比例上,朝廷並沒有明文規定,因而地方的官員主要是節度使,總是想方設法將上供的部分加以壓縮和截留。特別嚴重的是,地方官員還利用物價上存在的虛估、實估兩種價格體系,來增加對百姓的賦稅徵收。

唐代物價的虛估、實估問題,產生於德宗時期。建中元年(780年)實行兩稅法,賦稅以緡錢來計算(緡錢即貫錢,唐代一緡即一貫,等於一千錢),納稅時,絹帛等實物要折算成錢緡交納。由於物價是在變動的,因此,稅錢雖然相對穩定,但百姓交納的實物卻隨著物價的變動而又增減。兩稅法實行以來,總的趨勢是絹、米價不斷下跌,如最初一匹絹是四千文,後來下降為八百文,[9]過去交一匹絹即可完四千文稅,而現在需交五匹絹才能完四千文稅。米價當初一斗二百文,後來下降為五十文,過去交一斗米可完二百文稅,現在則要交四斗。稅錢總數雖未增加,百姓的實際負擔卻增加了四倍至五倍。

唐八世紀前半葉 三彩增長天王像

為瞭解決這一矛盾,唐政府制定了一個高於實估(亦稱時估,即實際價格)、接近建中元年(780年)初定兩稅時物價的價格,稱為虛估,規定在一定情況下,交納兩稅時按虛估計算,以減輕百姓負擔。這樣,在唐德宗以後,社會上就實際存在虛估、實估兩種物價。

從朝廷的角度來看,制定虛估是為了改變錢重物輕的局面,使絹帛等價格得以回升,使虛估成為真正的市場價格。[10]可是由於唐中期以來錢幣流通的減少,朝廷促使物價回升的目的,一直未能達到。而虛估、實估兩種價格的長期存在,為地方官員從中攫取利益提供了極好的條件。他們在向百姓實際徵收賦稅時,以實估征斂,而上供中央卻用虛估。[11]由於虛估與實估之間存在很大的物價差距,因此,到頭來朝廷蒙受了厚斂之名,地方官卻得到巨額財產的實惠。以蘇州府為例,史書反映唐後期該府上供錢為三十萬六千八百三十貫,[12]如果按官府虛估每匹絹四千文徵收絹帛,[13]蘇州府應從百姓徵收約七萬六幹七百餘匹。但如果按實估每匹七百文徵收,蘇州府則可以征到約四十三萬八千三百餘匹絹帛。以此數去掉按虛估計算的上供的七萬六千七百餘匹絹,蘇州府就可以從虛實估差價中獲取約三十六萬一千六百餘匹絹帛。雖然這只是根據蘇州府上供錢的數字和當時絹帛虛實估的差價進行推算,至於蘇州府上供錢三十萬六千餘貫具體怎樣徵收,史書沒有記載,但從這個推算可以說明地方官員憑著“虛估聞於上,實估斂於下”的折估錢,可以獲取怎樣巨大的利益。[14]

憲宗正是看到了這一點,才對財稅徵收的方法進行改革。根據宰相裴垍的建議,元和四年(809年)二月開始的財稅改革包括四個方面:

第一,自元和四年(809年)以後,天下留州、送使所證實物稅,一律都用虛估徵收,不許再按實估徵收,憲宗專門為此發佈《停實估詔》,詔文指出:

敕所納匹段,並依中估,明知加價納物,務在利及疲人。若更征剝實錢,即是重傷百姓。自今以後,送省及留使匹段,不得剝征折估錢。但委刺史縣令,分明告諭,令加意織造,不得濫惡。故違,節級科貶。其供軍醬菜等價值,合以留州使錢充者,亦令見錢匹段均納。仍具每州每使合納見錢數及州縣官俸料納一半見錢數。同分析聞奏,仍使編入今年旨條,以為常例,餘依。[15]

憲宗詔書中的中估即虛估。從詔書反映,地方官員徵收賦稅時常常以絹帛的品質不好為藉口低估絹帛價格即折估絹價,使其接近實估,使唐中央“加價納物”、虛估徵收的惠民政策不能落實。為此憲宗一方面要求地方官員不許剝征折估錢,另一方面也要求刺史縣令告諭百姓,要保證絹帛品質,加意織造,如有濫惡,故違規定者,要給予處罰。詔令反映憲宗規定州縣官俸料,一半可以納現錢,相當於實估,一半按中估,這顯然是憲宗在嚴禁按實估徵收賦稅的同時,對地方官員照顧的一面。

憲宗詔令按中估征納兩稅,並不是在全國範圍內規定一種價格,實際上仍是根據各地市場的價格,再由官府加價納物,元和四年(809年)六月,憲宗發佈《制置諸道兩稅使》說:

兩稅法總悉諸稅,初極是便民,但緣約法之初,不定物估,粟帛轉賤,賦稅自加。民力不堪,國用斯切,須務通濟,令其便安。欲遣使臣巡行國邑,郵驛所屆,豈免煩勞,詔車蘧馳,曾未周悉。度支鹽鐵,泉貨是司,各有分巡,置於都會,爰命帖職,周視四方,筒而易從,庶協權變,政有所弊,事有所宜,皆得舉聞,副我憂寄。其鹽鐵使揚子留後、宜兼充准南、浙西、浙東、宣歙、福建等造兩稅使;其江陵留後,宜兼充荊南、山南東道、鄂嶽、江西、湖南、嶺南等兩稅使;其上都留後,宜兼充荊南、山南東道兩稅使;度支山南西道分巡院官,宜兼充劍南、東西川、山南西道兩稅使;其陝內五監,舊屬鹽鐵使,宜割屬度支使,便委山南西道兩稅使兼知糶貨,各奉所職,期於悉心。[16]

從詔文可以看出,憲宗設置兩稅使,主要仍是為解決虛實估的問題。如果派專使巡行各地制定估價,受到交通及各方面條件的限制,因此憲宗決定利用鹽鐵、度支、行政各系統官員,兼任各地兩稅使,這樣“簡而易從,庶協權變”,分別監督各地的估價。同時,政有所弊,事有所宜.可以及時上報朝廷。

第二,諸道節度使、觀察使以往上供送都城的兩稅錢,都要派人差綱發遣。而送使錢,又要所管諸州向節度使所在治州發遣,“事頗重疊”。憲宗規定,今後諸道留使錢,由節度觀察使首先在本州內徵收,不夠再向道內其它諸州徵收。而諸州原來的送使錢,則隨夏稅直接送至長安度支收管[17]。憲宗的這一規定,使原來諸道屬州先納貢於節度使、節度使再納貢於朝廷的辦法變為諸州直接將上供部分上交中央,名義上是為了避免重疊,實際上則是減少了諸道節度使、觀察使從中截留的機會,而且在政治上,也使諸州更直接地與中央發生聯繫,因而對於削弱節度使的權力、加強中央集權,具有重要意義。

第三,元和五年(8l0年)正月,憲宗發佈敕令規定,除元和四年(819年)所規定的部分征納實估的範圍以外,如有敢於敕額見錢外輒擅配一錢及納物不依中估送中央度支者,刺史、縣令、錄事參軍,按職權範圍節級科罰貶黜[18]。憲宗此次詔令,顯然是針對有些地方官沒有嚴格按元和四年(809年)的詔令辦事而發佈的,口氣比較嚴厲,說明憲宗在整頓財稅上的決心是很大的,態度是認真的。元和四年(809年)的詔令不只是做做樣子。

第四,元和六年(811年)二月,憲宗又頒佈詔令,解決諸州將送使錢物回充上供後所引起的新問題。其一,中央度支在諸州直接上供錢物時,有時間限制,因此造成諸州每次徵稅後首先保證上供中央,造成地方歲首給用無資,以至不得不提前徵收夏稅,“新陳未接,營辦尤難”。憲宗提出的解決辦法是,由觀察使暫時以供軍錢“方圓借使”,而絕不許提前徵收百姓夏稅,也不許將上供中央稅收的時間推遲。其二,近來徵收的布帛,地方官往往以不符合規定為名,令百姓退換,百姓轉相貸賣,以求達到規定的標準,致使布帛損折,民有怨聲。憲宗為此提出:地區不同,產品自有差別,憲宗要求;只要是屬於諸道送使,留州的絹帛,“但得有用處”,隨其品質高下,按虛估加減價格收納,以使“私無棄物,官靡逋財。”[19]

從憲宗此次的詔令可以看出,憲宗在處理地方與中央的關係時,堅決地維護中央權威,即使以供軍錢“方圓”(即暫解困難)也不許延遲上供時間。在處理地方官府與百姓的關係時,則堅決維護百姓利益:開支困難也不許地方官提前征納夏稅,使百姓困擾。百姓交納的布帛,即使品質有些差別,也屬正常,地方官必須根據情況收納,不許拒收,而上供中央的布帛則必須保證品質。這些做法顯然是與憲宗主張削弱方鎮權力的指導思想是一致的。

從元和四年(809年)到元和五年(8l0年),憲宗在對成德進行討伐戰爭最後不得不以失利而告終的同時,對財稅的徵收進行了一系列有著前後連續性的改革,改革的作用是加強了中央的財政實力,減少了地方財政的截留。從對百姓的角度來看,憲宗的這一改革使“疲民稍息肩”, [20]至少可以說,沒有過多加重百姓的負擔。當然,中央朝廷從地方官手中爭取更多的賦稅,並不會使地方的官員停止對百姓的進一步刻剝,相反,只要有條件與可能,地方官吏會將他們損失於中央的那部分財稅從百姓身上奪回來,因此,憲宗曾在元和十三年(817年)正月發佈詔令:

敕天下諸州百姓,兩稅之外,輒不得更有差率,已頻申助,尚恐因循,宜委禦史台一切糾察。其諸道州府,因用兵以來或應有權置職名及擅加科配事非制者,一切禁斷。淮西側近,應緣資給軍用,權宜榷稅,經奏請者,各委條流停省。[21]

從憲宗的這一詔令可以看出,元和末年地方官在兩稅以外擅增賦稅的情況,雖經憲宗頻頻敕,仍然有所發展,此外,一些地方官員還藉口對淮西用兵時增設了一些臨時職官,而擅加科配,憲宗雖有此詔,要徹底改變這種現象,恐怕也是比較困難的了。[22]

憲宗除了對財稅的徵收進行改革以外,還對關係到兩稅徵收的民戶戶等進行過整頓的努力。按兩稅法的精神,兩稅即戶稅和地稅的徵收,主要依據財產的多少確定戶等,在此基礎上確定稅額的多少。按最初規定,各地應該三年劃定一次戶等以適應財產增減的變化,但是德宗以來,自貞元四年(788年)敕令天下審定戶口等第以後,“又二十餘年,都不定戶,”結果造成貧富的變化、人戶的存亡,官府並不瞭解,影響了賦稅的準確徵收。元和二年(807)正月,憲宗即在南郊赦文中提到三年一定戶等,“委有司舉舊敕商量處置”, [23]著手整頓戶等。元和六年(811年)正月,衡州刺史呂溫在奏章中也提出過按規定重定戶等的要求,憲宗敕令有關部門執行,但是,從元和十四年(819年)二月憲宗在《上尊號赦》中所說“宜准例三年一定兩稅(等第),非論土著客居,但據資產差率”的情況來看,[24]元和二年(807年)、元和六年(811年)關於定期申定戶等的敕令,執行的效果並不理想。

[1] 《冊府元龜》第487卷,第5830頁。

[2] 《冊府元龜》第487卷,第5833頁。

[3] 《通典》第6卷,第34頁。

[4] 《資治通鑒》第237卷,第7647頁。

[5] 韓國磐《唐憲宗平定方鎮之亂的經濟條件》,見韓國磐《隋唐五代史論集》第321頁。北京:三聯出版社1979年版。

[6] 《唐大詔令集》第124卷,第611頁。上海:學林出版社1992年版。

[7] 《資治通鑒》第237卷,第7647~7648頁。

[8]《資治通鑒》第237卷,第7654頁。

[9]《李文公集》第9卷載李翱《疏改稅法》,反映的是元和中後期絹價。據《元稹集》第38卷《為河南府百姓訴車狀》反映,元和中期時絹價時估(即實估)七百文。說明元和初年以來,絹價實估在七百到八百文之間。

[10] 李錦繡《唐後期的虛錢、實錢問題》,《北京大學學報》1989年第2期。

[11]《唐會要》第83卷,第1538頁。

[12]《吳地紀》第2頁,《說郭》,宛委山堂本郭六十三。上海:上海古籍出版社1983年版。

[13]《元稹集》第38卷,第433頁。

[14]《唐會要》第83卷,第1538頁。

[15]《冊府元龜》第488卷,第5834頁。

[16] 《唐會要》第84卷,第1550頁。

[17] 《唐會要》第83卷,第1538頁。

[18] 《冊府元龜》第488卷,第5835頁。

[19]《冊府元龜》第88卷,第5835頁。

[20]《唐會要》第83卷,第1539頁。

[21]《冊府元龜》第488卷,第5836頁。

[22] 有學者注意到憲宗此次對稅收的整頓,指出:“元和中興後的兩年多時間裡,曾有整頓稅收之實際行動,並對定稅辦法作了比以前更具體的規定。”見鄭學檬《“元和中興”以後的思索》一文,載于《中國唐史學會論文集》,西安:三秦出版社1993年版。

[23]《唐大詔令集》第70卷,第357頁,上海:學林出版社1992年10月版。

2《唐會要》第85卷,第1558頁。

唐牙疏柄—現藏台北故宮博物院

二、改革鹽法 收利中央

在中國,鹽的生產有悠久的歷史。唐代鹽的生產,據產地的不同有海鹽、池鹽、井鹽、岩鹽之分。以海鹽居多,池鹽次之。井鹽、岩鹽產量不多。由於鹽是人們生活的必需品,不可一日或缺,因而封建統治者很早便注意到這一點,對鹽實行專賣政策。漢武帝時,首先對鹽鐵生產實行全國範圍的專賣制度,因此漢武帝雖然多次興兵征伐,“賦斂不增而用足”。

隋唐以來,在相當長一段時間內,官民都可以自由地採鹽、販賣,官方沒有實行嚴格的專賣制度。開元初年(713~722年),朝廷大臣們認識到“鹽鐵之利,甚茲國用”,開始正式進行海內鹽鐵稅的徵收。安史之亂以後,由於財政困難,而鹽的專賣又是一項重要財源,官府進一步對鹽進行全面征榷。肅宗乾元元年(758年),第五錡首先改變鹽法,他效法河北地區徵收鹽利以供軍的做法,在任鹽鐵使以後,對海鹽、池鹽、井鹽一律實行官榷,在產鹽地設立“監院”,組織遊民制鹽,稱為“亭戶”,禁鹽的私制私售。鹽戶生產的食鹽,全部由官府以十文一斗的價格收購,加價一百一十文後售出,“人不貢稅而上用以饒”。第五錡初任鹽鐵使,鹽稅收入達四十萬緡。[1]

上元元年(760年),劉晏擔任鹽鐵使以後,設立十三個巡院,負責推銷官鹽,緝查走私鹽販。鹽官統一收購亭戶生產的食鹽現場轉賣給鹽商,鹽商可以自由出賣,無任何限制,“官收厚利而人不知貴”。 [2]經過劉晏整頓,鹽利增長到六百萬貫,天下之賦,鹽利居半。德宗建中初年(780~781年)以楊炎為相,罷免劉晏,鹽法受到幹擾,鹽價日增,鹽商乘機獲利,官府收利不到一半。由於鹽價高,許多百姓淡食,後來鹽價更高,數斗穀才能換一升鹽。[3]

元和二年(807年)三月,憲宗為整頓鹽法,將鹽利從私商手中歸於中央,任命李巽為鹽鐵轉運使,重點在五方面改革鹽法:

第一,按實估計鹽價,減少地方截留。德宗以來,潤州節度使李錡擔任鹽鐵轉運使,掌握天下榷估、漕運。李錡賄賂朝中權貴,使鹽利歸於私家,“鹽法大壞”,“國用日耗”。李錡將鹽利大量地占為私有,一方面是直接減少鹽利的上交,另一方面,則是利用虛估、實估的差價,大量截留鹽利。李錡榷鹽,“多為虛估,率千錢不滿百三十而已。”

李錡之所以能夠利用虛實估的差價,是因為唐代鹽的交易,百姓大多以絹帛雜物米穀等實物交換,直接使用銅錢者十無二三。由於絹帛等實物存在虛估、實估的問題,因而也影響到鹽的交易。李錡在向百姓出售鹽時,將百姓的絹帛等按實估(即時價)計算,而向朝廷上報時,則按虛估(官定價格)。虛實估之間幾倍的差價便歸於李錡。例如,一斗鹽價如為二百文,一匹絹按時價八百計算,可得四斗鹽,如果一匹絹按虛估四千文計算,一匹絹可得二十斗鹽,虛實估之間的差別可達五倍。從實際情況看,永貞元年(805年)憲宗初即位時,李錡收虛估鹽利七百五十三萬餘貫,[4]如以虛估絹價四千文一匹計算,李錡應向中央上交絹約一百八十萬零八千匹絹,而李錡實際上向百姓售鹽時,如果按實估每匹絹八百文計算進行交易,實得絹為九百四十一萬二千五百匹絹,除去上交中央的一百八十萬零八千匹絹,地方鹽鐵官可得差額七百多萬匹絹的暴利。虛實估之間的差價達五倍多。實際上,按李錡榷鹽“千錢不滿百三十”的情況來看,李錡等利用虛實估差價所取暴利已超過七倍。這正是造成國用耗屈,民人受困,而鹽鐵官員鹽商等私室巨肥的原因[5]。

榷鹽中虛估、實估雙軌制的存在,為地方鹽鐵官員提供了攫取暴利的條件,因此憲宗以李巽為鹽鐵使,首先取消榷鹽中的虛估,即無論地方鹽鐵官向百姓售鹽還是向中央交納鹽利時,一律按實估計算,不再存在實估、虛估的差價,這樣地方鹽鐵官員便難以從中取利。

第二,取消地方各級官員設立的種種徵收鹽稅的關卡,減少鹽利流失,暢通鹽的銷路。按照劉晏改革鹽法以後官收商銷的辦法,專買商人以錢帛等從官府購得食鹽後,即應允許其自由販運轉賣。然而諸道為獲取暴利,在關津路口,處處設立關卡,加征榷鹽錢,使鹽利再次被地方官員所瓜分,而專賣商人在此基礎上則通過繼續抬高鹽價,將負擔又轉嫁到百姓頭上。李錡任鹽鐵使,“鹽院津堰,供張侵剝,不知紀極,私路小堰,厚斂行人”。[6]憲宗以李巽為鹽鐵使,“大正其事”,將原屬於浙西觀察使的堰埭關卡一律收歸鹽鐵使所有,至於各地臨時因循設置的關卡,一律取消,打擊了地方亂設關卡、亂征鹽稅的風氣,減少了鹽利流失。

第三,嚴格限制鹽價。食鹽專賣政策是由中央統一規定的,但由於政府批發食鹽的地點離產地有遠有近,因此專買價格不可能完全劃一。再加地方官府的幹預,因而會形成局部的漲價,有時會由此引起物價的全面上漲。建中三年(783年)五月時,榷鹽一斗加百文,鹽價為一百一十文。當陳少游任淮南節度使時,將江淮鹽價每斗增二百,鹽價升為三百一十文。隨著江淮地區鹽價上漲,其它地區如河中池鹽的鹽價也升到每斗三百七十文。德宗末年,鹽價上漲更沒有邊際。[7]

憲宗即位後,第二月便減江淮鹽價一百二十文,使榷鹽價保持在二百五十貫,河中一帶由於原來鹽價便較高,因此每斗減二十六文,榷鹽價為三百文。元和三年(808年)五月,憲宗又批准鹽鐵使上奏,在每州貯鹽,如果遇到鹽價升至二百二十文時,官府每斗減十文出糶,“以便貧人,公私不缺。”為保證糶鹽的及時供應,憲宗命每州各以留州錢造一十二間鹽倉,由知院官和州縣官一人共同掌管。糶鹽獲錢後送知院,購買輕貨轉送中央。由於憲宗採取有效措施,因而在元和年間(805—820年)鹽價相對平穩。食鹽由滯銷變為暢銷,給百姓生活帶來方便,也使中央所得鹽利迅速增長。[8]

唐 白瓷雙龍耳瓶(現藏台北故宮博物院)

第四,改革鹽利管理系統,加強中央監控。自第五錡改變鹽法以來,各地區設有監院,中央設立鹽鐵使,自成系統,主持鹽的專賣。由於鹽鐵系統官員既負責鹽鐵銳的榷征,又負責鹽利的收管,因而鹽利容易流失。憲宗以李巽為鹽鐵使後,規定鹽鐵官員負責榷征鹽鐵利潤,然後除留下成本錢之外,其餘利擱一律移交度支官收管。“鹽鐵使煮鹽,利系度支,自此始也。”[9]這樣將榷鹽者與保管鹽利者分開,加強了對鹽利的監控。此外,峽內煮鹽五監,原來屬鹽鐵使,憲宗將其直接割隸度支,委託山南西道兩稅使兼知食鹽果實。這是以度支官直接取代原來的鹽鐵官員,目的仍是為防止鹽利外流。對於兩池鹽(蒲州安邑、解縣等五鹽池)由於主要供京師地區,且鹽利歲入一百五十餘萬紹,憲宗以中央郎官直接主持,並以徹交加以監督。

第五,想方設法與藩鎮爭奪鹽利。兩河地區是食鹽重要的產地和銷地,長期為藩鎮所佔有。憲宗即位以後,在與藩鎮的鬥爭過程中,總是想方設法從藩鎮手中爭取更多的鹽利。元和四年(809年),憲宗堅持要王承宗割取德、棣兩州,重要的一個原因即是該地區有鹽海之利,僅徐州的蛤哚、盆池兩處便每年產鹽數十萬斛。[10]吳元濟被平定以後.王承宗懼於形勢,只好獻出德、棣二州,“發囷奉粟,並灶貢鹽。”憲宗隨後令皇甫鎛在河北設立巡院,像江淮、兩池一樣榷鹽,實行食鹽專賣制度,將鹽利收歸中央。

在河南一帶,憲宗也千方百計與藩鎮爭奪鹽利。如李師道所控制的兗、鄆地區,雖然不屬於中央控制,但元和三、五、六、七各年(808年、810年、811年、812年),唐政府都從這裡徵收到一定的鹽利,這說明兗、鄆巡院(十三巡院之一)仍在行使其經營食鹽專賣的職權,李師道佔有的只是該地區鹽利的一部分。[11]元和十四年(819年)三月,憲宗在平服平盧後,將平盧分為鄆、青、兗三道,每道設巡院一所,經營鹽的專賣,使鹽鐵全歸中央。自鹽鐵收管以來,軍府的鹽鐵截留幾乎斷絕。

除此以外,憲宗對違反鹽法行為的查處,也更為嚴厲。

通過對榷鹽制度的整頓,憲宗元和年間(806—820年)的鹽利有了明顯增加,為討伐割據藩鎮提供了有力的財政保證。從鹽利的收入來看,經過元和二年(807年)的整頓改革以後,元和三年(808年)鹽稅已增加到七百二十七萬貫,這是實估,如折算成改法前虛估,則達到—幹七百八十一萬五幹八百零七貫,成為省唐一代鹽鐵收入最多的年份。元和三年(808年)以後,相當長一段時間,朝廷都保持著鹽鐵每年收入七百萬貫左右(實估)的水準”,[12]這無疑成為朝廷財政束源中極重要的一部分。

由於憲宗對鹽法的整頓,使元和年間食鹽的榷征比較正常、穩定,這為憲宗在財政出現特殊困難時採取非常方式徵收鹽鐵提供了可能。元和十年(815年)七月,由於征討淮西經費的困難,度支使皇甫笛奏請憲宗批准,加征峽內四監、劍南東西兩川、山南西道等地鹽估,以獲利供軍,解決了燃眉之急”。[13]可以設想,如果鹽法混亂,鹽價極高,鹽的銷路不暢,朝廷要採取一時非常措施,獲取鹽利以供軍,那將是難以辦到的。

憲宗對鹽法的整頓,重點是從地方鹽鐵官、方鎮及州府官員手中爭奪鹽利,對百姓來講,負擔並沒有很大增加,甚至是得到了相當益處的。因此,憲宗元和年間對鹽法的改革與整頓.獲得了比較大的成功,為憲宗實現平定天下藩鎮的宏願,提供了重要的財政支援與保障。

[1]《新唐書》第54卷,第1378頁。

[2]《新唐書》第54卷,第1378頁。

[3]《新唐書》第54卷,第1379頁。

[4]《冊府元龜》第493卷,第5899頁。

[5] 據李巽在元和年間常以實估折算四倍成虛估的情況來看,改革鹽法以前,虛實估鹽價的差額一般在四倍左右。見《冊府元龜》第493卷,第5898~5899頁。

[6]《唐會要》第87卷,第1591頁。

[7]《新唐書》第54卷,第1379頁。

[8]《唐會要》第87卷,第l593頁。參見陳衍德《唐代中央與地方分割鹽利的鬥爭》,《江海學刊》1989年第2期。

[9]《唐會要》第87卷,第1592頁。

[10]《舊唐書》第142卷,第3537頁。

[11]《冊府元龜》第493卷,第5899頁。

[12] 《冊府元龜》第493卷,第5899頁。《新唐書》及《舊唐書》的《食貨志》、《唐會要》都稱李巽榷估之利三倍於劉晏,張澤成等先生已指出這是以劉晏時的鹽利與李巽時的虛估數相比較,因此不足為據。參見張澤成《唐五代賦役史草》第5章第197頁,北京:中華書局1986年版。

[13] 《冊府元龜》第493卷,第5900頁。

唐 白釉加彩侏儒胡人陶俑(現藏台北故宮博物院)

三、整頓漕運 疏通財路

自隋朝開鑿大運河以來,溝通南北的大運河在社會生活中發揮著越來越大的作用。[1]唐中葉以來,由於兩河地區為藩鎮所控制,西北農業又相對落後,難以滿足國家的需要,因而唐朝廷財賦的收入主要倚辦于東南一帶農業發達地區。憲宗即位以後,決心平定天下割據方鎮、實現天下一統,對東南財稅的需要量更大為增加,因此保證漕運路線的暢通,將更多的東南財賦供給轉輸於中央或戰爭前線,就顯得格外重要。

為了保證漕運路線的暢通,憲宗首先十分注意加強對運河流經地區的控制。唐代的運河,主要是沿襲使用隋代所開的大運河,包括官河(即隋時江南河,今浙江杭州經江蘇蘇州到鎮江),漕渠(即隋時邗溝,今江蘇揚州到淮安),汴渠(即隋時通濟渠,今江蘇盱眙經河南開封到滎陽北)、永濟渠(今河南滑縣到北京)四段。[2]永濟渠自唐中葉以後,由於北方經濟的衰退和河北藩鎮的割據,對朝廷的作用有所下降。而汴渠、漕渠、官河則由於漕運江南財賦而成為唐中期以來朝廷的生命線。其中最為重要的是汴渠一段。

汴渠東起泗州(今江蘇盱眙西北),經徐州的符離、亳州的永城,宋州(今河南商丘一帶)、襄邑(今河南睢縣)、汴州(今河南開封)至河陰(今河南滎陽北)入黃河。江淮一帶的糧食主要經過汴渠而進入黃河,由黃河輸入關中。汴渠之上,有兩處咽喉之地,一處是徐州符離川南的甬橋,一處是汴州。德宗時宰相李泌曾說過:“江淮漕運以甬橋為咽喉,地屬徐州,……(李納)竊據徐州,是失江淮也,國用何從而致。”[3]汴州地處汴渠入黃河處不遠,自大曆(766~779年)以來為多兵事之地。因此要牢固地控制好汴渠,就必須配置好徐州刺史和汴州刺史的人選。唐德宗時聽從李泌的建議,以張建封鎮徐州,保證漕運安渡甬橋。汴州曾先後被李靈耀和李希烈所佔據,運河因此受阻。德宗以收復汴州有功的劉玄佐任節度使,增加軍隊達到十萬人,這樣才保住了當時漕路的暢通。

貞元中期以後,劉玄佐死,汴州在八年間五次發生兵亂,漕運受到嚴重影響。直到貞元十六年(800年)八月,德宗任韓弘為汴州刺史,誅殺驕兵悍將三百餘人,汴州方穩定下來。

憲宗即位後,深知汴州的重要,對韓弘多方籠絡,多次加官進爵。平淮西時,又任其為淮軍諸軍行營都統。自韓弘鎮汴州,“二十餘年,軍眾十萬,無敢怙亂者,”漕路因此安全暢通。憲宗平定鎮海李錡以後,韓弘曾作出入朝的表示,憲宗考慮到汴州的特殊地位及韓弘的特殊作用,在給韓弘的詔書中講:

朕以梁宋之地,水陸要衝,運路咽喉,王室藩屏,人疲易散,非卿之惠不能安;師眾難和,非卿之威不能戢。今眾方悅附,人又知歸;鎮撫之間,事難暫輟,雖戀深雙闕,積十年而頗勞;然倚為長城,舍一日而不可。勉卿忠心,布朕腹心。[4]

從“水陸要衝,運路咽喉,王室藩屏”等語,可見憲宗對汴州一帶的重視。從“非卿之威不能戢”、“倚為長城,舍一日而不可”,可見憲宗對韓弘在鎮守汴州方面的特殊作用的認識。其實,憲宗對韓弘擔任宣武軍節度使以來,不向中央交納賦稅,對中央削藩的戰爭態度消極等表現並不滿意,但是,考慮到韓弘在宣武軍有較高威望,而且能保證汴渠的安全暢通,因此,對韓弘,憲宗一直表現出一種絕對信任的的姿態。

隨著憲宗平藩戰爭不斷取得勝利,韓弘對朝廷的態度也漸漸變得越來越忠順。元和十四年(819年)七月韓弘入朝後,憲宗又以心腹之臣張弘靖出任汴州刺史,牢牢地控制著汴渠的汴州一段。

徐州自從張建封於貞元十六年(800年)去世以後,發生軍亂,叛兵不接納朝廷所派刺史韋夏卿,而擁戴張建封之子張愔為留後。[5]德宗派杜佑征討叛兵,準備奪回被叛兵所控制的運河咽喉甬橋,泗州刺史張伾奉命攻叛兵,大敗而歸,“朝廷不獲己”,只好承認張愔為徐州節度使。憲宗即位後,對叛兵擁立的張愔控制徐州漕路很不放心,因此在元和元年(806年)十一月張愔生病之際,征其入朝為工部尚書,派東都留守王紹任徐州刺史武甯節度使。為防止徐州將士不滿,憲宗特將德宗時從徐州劃出的濠、泗二州重新劃歸徐州,“徐軍喜複得二州,不敢為亂。”[6]

憲宗派王紹出任徐州刺史是經過深思熟慮的。王紹,京兆萬年人,少年時即受顏真卿器重,德宗時包佶負責租庸鹽鐵轉運,王紹任包佶的判官,當時李希烈叛亂,“江淮租輸,所在艱阻”,王紹設法從潁水入汴水,加倍趕路,將錢帛五十萬及時運抵長安,解救了朝廷燃眉之急,王紹因此擔任戶部侍郎、判度支,“皆獨司其務。”“恩遇特異,凡主重務八年,政之大小,多所訪決。”[7]

憲宗任用王紹,除了因為他熟悉漕運事務精明能幹之外,另一個原因是因為王紹在永貞元年(805年)的政治鬥爭中,受到王叔文等人的排擠,被奪了度支之權,因而王紹在政治上也是堅決支持憲宗的。憲宗以腹心之臣控制運河咽喉之地,比用他人更為放心。

王紹出任徐州刺史,面對“兵驕難治”的局面,“修緝軍政,人甚安之。”保證了漕路的安全暢通。李絳曾稱頌說,“天子以兵賦之柄俾於公,公以忠勞之力事於上。”[8]

圖說:左圖唐人明皇幸蜀圖。右圖為唐人宮樂圖。

元和六年(811年),憲宗又任李願出任徐州刺史、武甯節度使。李願是德宗時名將李晟之子,憲宗希望李願能像其父那樣忠於朝廷,北討平盧,南護漕路。李願在職期間,不僅討伐平盧“捷奏屢聞”,而且保證了漕路的安全暢通。元和十三年(818年),憲宗為進一步加強徐州的軍事力量.調淮西之戰中的名將、李願之弟李翹出任徐州刺史、武寧節度使,加強了對平盧鎮的進攻,也保障了汴渠徐州一段的安全。

此外,憲宗對楚州、揚州、蘇州等處於運河要地的州府官員,也都是精選其人,厚寄重任。

在牢固控制漕路的基礎上,憲宗注意任用得力人選,促進漕量的上升。

唐朝初年,中央開支較少,漕運業不太發達。高祖、太宗時,水陸漕運,—年不過二十萬石。[9]開元年間(713—741年),由於國家開支龐大,漕運量有了很大增加。開元二十一年(733年),裴耀卿負責漕運,對漕運制度進行一系改革,採取分段運輸、節級轉送的辦法,大大提高了漕運的效率。三年時間,漕運糧食七百萬石,[10]在開元二十二年(734年)到天寶中葉的時間裡,漕糧的年運量一直保持在二百多萬石。安史之亂以後,一方面北方經濟遭到嚴重破壞,隨後藩鎮割據使賦稅不入中央。另一方面由於戰爭的破壞及藩鎮的阻撓,東南系統的漕糧運河不能正常發揮朝廷與江淮的聯繫作用,史朝義占宋州(今河南商丘市),“淮運於是阻絕”。 [11]為取得江准的糧食和軍用器材,朝廷只能利用漢水的漕路來接濟長安,而這條水路又不時因藩鎮叛亂,經常阻斷。代宗寶應元年(762年)劉晏主持漕運工作以後,對漕路進行大規模整頓,恢復江淮漕渠的功能,使漕糧多時達一百萬石,少時也食五十萬石。從數量上看,雖僅有開元天寶年間的一半,但對於支撐朝廷財政起了重要作用。

憲宗即位前幾年,德宗專門發佈詔令,希望江淮轉運米糧每年能恢復二百萬石,而實際每年只能漕運不到四十萬石的糧食入關中。[12]漕運量呈下降的趨勢。

憲宗即位以後,希望能更多地得到江淮的錢糧,于元和元年(806年)以李巽為度支轉運使,整頓酒運。李巽是理財能手,任職以後,銷兢業業,不僅白天在公署抓緊工作,夜晚在家。仍在案上堆滿簿籍文書,埋頭籌畫漕運及鹽鐵等事宜。對於各地漕運、鹽鐵事務存在的問題、需要解決的困難等,他瞭若指掌,各地有關官員雖在千里之外,“恐憟如在巽前”[13]。對於李巽的工作,憲宗給予大力支持。李巽曾向憲宗奏請任用號稱“吏才明辨”、“通曉錢谷”的程異。該人原曾任鹽鐵轉運、揚子留後等職.因永貞時期參與王叔文等的改革,被貶為外地刺史、司馬。憲宗曾有規定,凡屬王叔文之党終身不得錄用,因此,用不用程異是個頗敏感的問題。

為支援李巽搞好漕運的工作,憲宗毅然打破規定,恢復程異揚子留後等職務。程異複職後,對朝廷厲己竭節,努力工作,對江淮錢穀漕運之弊,“多所鏟革”, [14]成為李巽得力的助手。

經過李巽、程異等官員的努力,江淮漕糧數開始回升。自德宗以來,江淮漕糧不到四十萬石,經整頓,不到三年,江淮的漕糧已達到五十萬石。

正當漕運工作取得明顯成效時,元和四年(809年),李巽因過度勞累,在與有關官員研究鹽鐵漕運考課問題時突然去世,使漕運整頓工作停頓下來,元和五年(810年)當年,漕糧數即下降為每年四十萬石。為此,元和六年(811年)四月,憲宗以裴堪任諸道轉運使。裴堪針對漕糧數下降的情況,奏請在漕路上諸倉收糴米穀,加強漕量,使每年的漕糧數又有所回升。

元和九年(814年),憲宗討伐淮西開始以後,委任王播擔任諸道鹽鐵轉運使,王播奏請以程異擔任鹽鐵轉運副使。程異充分發揮他“尤通萬貨盈虛”的才能,親赴江淮組織軍資糧食的漕運,使得前線軍資供應得以保證。程異知道江南諸道多年來都有一定的積蓄,因此首先動員淮南節度使李鄘“大籍府庫,一年所蓄之外,咸貢於朝” ,[15]由於李鄘的帶頭,各道也都清理倉庫,將多餘錢糧貢獻於朝廷。運河之上,漕船不斷,大大支持了憲宗征討藩鎮的戰爭。元和十一年(816年),憲宗下令改革淮穎水運,經過改造,江淮到郾城前線的漕運路線大為縮短,節省汴渠運輸費用七萬六幹貫,保障了征淮前線的糧草供應。[16]

[1] 《隋書》第24卷,第684頁,北京:中華書局1985年版。

[2] 韓國磐《隋唐五代史綱》第62頁,北京:人民出版社1979年版。

[3]《資治通鑒》第233卷,第7516-7517頁。

[4] 《白居易集》第57卷,第1216頁。

[5] 《舊唐書》第13卷,第392頁。

[6] 《舊唐書》第140卷,第3833頁。

[7] 《舊唐書》第123卷,第3521頁。

[8] 《文苑英華》第897卷,第4721頁。

[9] 《新唐書》第53卷,第1365頁。

[10] 《舊唐書》第49卷,第2116頁。

[11] 《舊唐書》第53卷,第1368頁

[12] 《冊府元龜》第498卷,第5970頁

[13] 《舊唐書》第135卷,第3738頁。

[14] 《舊唐書》第135卷,第3738頁。

[15] 《冊府元龜》第498卷,第5971頁。

[16] 《資治通鑒》第239卷,第7728頁。

唐 雕牙刀式珮 (現藏台北故宮博物院)