第十一章 晚年的變化與崇佛佞道

元和十二年(817年)十月平定淮西的勝利,使憲宗“以法度裁制藩鎮”的中興大業漸趨成功。然而,“淮西即平,上浸驕侈。”[1]勝利使這位年輕的帝王在思想、生活、政治上都開始發生變化。為追求長生不老及來世的富貴,憲宗日益崇佛佞道,這些都給“元和中興”的大業投下了濃重的陰影。

第一節“淮西即平,上浸驕侈。”

一、由提倡節儉到漸趨奢侈

元和年間,憲宗先後取得了討伐西川、夏綏、鎮海、淮西、淄青以及收服成德等藩鎮的重大勝利。其中討平淮西一役最為艱難,意義也最為重大。如果說元和初年平定西川、夏綏、鎮海諸藩鎮,是君臣團結一心共同努力的結果,那麼平定淮西則是在極其艱難的條件下,特別是在眾多朝臣的反對和罷兵呼聲一直不斷的情況下,最後取得了勝利。事實證明,憲宗始終如一的決心與堅強意志對於討平淮西起了極為重要的作用。然而,正是這一事實,使憲宗開始產生驕傲的傾向,勝利使憲宗對自己個人的作用產生不切實際的認識和過高的評估,這是憲宗平淮西以後各方面開始發生變化的思想根源。

憲宗的變化,首先從生活上反映出來。元和初期、中期,憲宗為達到平服藩鎮,再舉貞觀、開元之政的目的,在生活上異常節儉。永貞元年(805年)憲宗初即位即發詔書宣佈:“朕所寶維賢,……珍禽奇獸,皆毋得獻。”[2]元和五年(810年)十一月,宮中舊殿由於年久失修,危危欲墜,有關部門向憲宗奏上維修預算,憲宗閱後認為費用過多,特別批示:“國用未贍,物力猶詘,”只要能維持宮殿不毀不墜即可,要“每務簡儉,情在不勞”。對於生活中的車服飲食,憲宗也深思“深畏奢侈”。[3]元和初年,針對社會上風靡的厚葬風氣,憲宗發佈《禁厚葬詔》,認為厚葬靡費,有關部門要嚴格查禁,違者各杖六十。[4]憲宗曾與權德輿等大臣共同討論節儉的重要性,在“至德愛人,情存節用,此實為理之本”這一點上,君臣取得了共識。元和初期,憲宗帶頭節儉,每支用一匹絹帛,都有簿帳記錄,在朝廷上下形成了儉樸務實的風氣。大臣們曾讚揚憲宗“至德恭儉,有過昔王,俾恭愛人,勤務至理,實天下蒼生幸甚”。[5]

然而,自平淮西以來,憲宗卻漸漸失掉了往昔的節儉作風,在各方面追求起奢華來。

這首先表現為大興土木,追求華靡。元和十三年(818年)正月,為舉行慶祝討伐淮西勝利的大會,憲宗下令皇城六軍擴建麟德三殿。右龍武統軍張奉國、大將軍李文悅都認為淮西剛剛平定,國家財政困難,不宜營繕太多。他們通過宰相裴度向憲宗反映了這一意見。[6]憲宗聞說後卻勃然大怒,修擴三殿工程不但沒有停止,反而在二月先後將張奉國、李文悅降職,調至朝外任官。同時,擴大工程規模,以大明宮東內苑龍首殿前的龍首池多年淤積,無法放舟,命令士卒深挖龍首池,修建承暉殿,雕飾以綺彩,並將京師佛寺中花木移至宮廷中,土木工程大興。[7]元和十四年(819年)正月,憲宗將仗內教坊遷至廷政裡,花費頗多。三月,詔令左右各軍以官方刑徒兩千人修勤政樓。[8]在這些工程中,憲宗務求華奢,似乎忘記了當年“節用為理之本”的討論。在憲宗看來,淮西即平,天下即歸於統一,花費些錢財整理修飾宮殿,理所當然。

另外,開始懈於政事,耽於宴飲,肆意娛樂。憲宗自即位以來,為了節省開支,曾多次停止節假日的例行朝會宴飲。討伐方鎮時,連年首的朝會宴飲也一概罷免。但自平淮西以後,這種宴飲活動卻急遽增多,僅元和十三年二月至元和十四年九月,見於記載的大型宴飲活動就有:元和十三年二月七日,麟德殿賜宴;同年二月十一日,以酒膳宴于李光顏第;同年二月二十一日,麟德殿宴百官,大合樂;同年九月十二日,麟德殿賜宴;十四年正月,麟德殿賜宴;同年三月七日,宴文武百官於麟德殿;同年七月八日,於麟德殿設御宴宴韓弘等三百人;同年八月二十一日,於麟德殿御宴田弘正等二百人;同年九月二十三日,於會慶亭宴宰相等眾官;同年九月二十四日,於麟德殿宴親王及高品供奉官。[9]

這些宴飲活動,少則數百人,多則上千人,其中除少量宴飲確屬必須以外,大多屬於鋪張之設。這種宴飲活動,不僅損費巨大,賞賜眾多,有時連續數日方罷,而且對於上層高級官員起了一種腐化消極作用,憲宗沉溺於這種風氣之中,昔日勵精圖治、奮發向上的精神日漸消磨。

憲宗由提倡節儉到逐漸追求奢侈,原因是多方面的:首先是自平淮西以後,憲宗認為天下大勢已定,往昔那種為討伐藩鎮而積存經費的節儉日子已經過去。另一方面,是憲宗企圖通過豪華的宮殿及大型的宴飲活動,來體現自己作為中興帝王的宏大氣魄及國泰民安的中興氣象。再則,是由於一些錢穀之吏為取悅憲宗,競相聚斂,屢屢奉獻,為憲宗追求生活上的奢華提供了物質條件。當然,就根本原因來講,憲宗在生活上的變化,是勝利後的驕傲自滿所致。

[1] 《資治通鑒》第240卷,第7752頁。

[2] 《冊府元龜》第56卷,第628頁

[3] 《冊府元龜》第56卷,第628頁。

[4] 《冊府元龜》第612卷,第7349頁。

[5] 《資治通鑒》第240卷,第7748頁。

[6] 《資治通鑒》第240卷,第7748頁。

[7] 《冊府元龜》第14卷,第160頁。

[8] 《冊府元龜》第14卷,第160頁。

[9] 《冊府元龜》第111卷,第1317頁。

仿唐建築

二、由任用賢良到貶賢任佞

元和初中期,憲宗“賞功罰罪,任用以公”,思賢若渴。元和十五年中所用宰相、賢相大多集中於這一時期。如杜佑、杜黃裳、武元衡、李吉甫、裴洎、李絳、李藩、張宏靖、裴度、崔群、李鄘等,雖難免金無足赤,大多卻都是一時英才。[1]他們與憲宗一道促成了元和年間大唐的中興。至於其他中央地方官員,大多也都是因德才兼備而被授以重任(當然這是就古代社會的道德才能標準而言)。然而隨著天下漸平及憲宗思想上的變化,憲宗的選人標準也開始發生變化。一批嫉惡如仇、敢於直言的官員如裴度、崔群等人受到了排擠,而一批善於奉迎,長於聚斂的錢穀之吏卻日漸受到重用。

不可否認,在憲宗平定藩鎮的過程中,一些專精於財政、善於斂財的錢穀吏,對於保證削藩戰爭的勝利,起了不可低估的作用,可以說沒有他們解決戰爭中的財經來源問題,就不會有平服藩鎮的勝利。另一方面,這些錢穀吏中不少人都是以生性嚴酷,刻剝百姓而著稱,在時人心目中名聲不好。作為君主的憲宗,適當給予這些錢穀吏以褒獎及恰當的職位,並沒有過錯。然而由於這些錢穀吏善於聚斂進奉的特長,迎合了憲親勝利以後貪圖享樂的欲望,因此他們不僅在戰時得到青睞重用,而且隨著戰爭的結束,他們紛紛躋身於朝廷的最高層,成為影響朝政的重要力量。戶部侍郎判度支皇甫鎛及鹽鐵轉運使程異的升遷,即典型地反映了這一點。

皇甫鎛,涇川臨涇(今甘肅鎮原)人,祖父輩開始任地方官。鎛本人於貞元初年(785—789年)登進士第,後又登賢良文學制科。初任監察御史、吏部員外郎等職,“頗鈐制奸吏”。為官尚屬正直。[2]後來長期擔任司農卿、兼御史中丞判度支一職。討淮西戰爭爆發以後,皇甫鎛任度支鹽鐵使,切於饋運,勾剝嚴急,使平淮前線供應不乏。戰後,又多次貢獻所謂“羨餘錢”,聚斂媚上,助帝營造,因此深得憲宗歡心。[3]

鹽鐵轉運使程異,京兆長安(今陝西西安)人。祖上沒有仕宦背景。本人以明經及第起家,後又登開元禮科,以精於吏職著稱。貞元末年(799—805年)開始任鹽鐵轉運使、揚子院留後一職。王叔文執政時,程異因精於財政而被引用。“二王”失敗以後,程異被貶為岳州刺史。繼又貶為郴州(今湖南郴縣)司馬。元和初,鹽鐵使李巽奏請憲宗“棄瑕錄用”。程異復職後,對江淮錢穀之弊多所鏟革。征淮西開始後,程異受命赴江表徵調賦稅,並諷令地方官多進羨餘,“經費以盈”。

元和十三年(818年)八月,皇甫鎛、程異被憲宗同日任命為同中書門下平章事,領使如故。在任命詔書中,憲宗盛讚皇甫鎛為人。稱他器識端方,性尚孤直,志圖經遠,心惟恂公。又稱他專總大計,問罪二方,征師十萬而供給不差,“泉貨無虞於竭涸,干戈遂致於清寧。”[4]從憲宗的詔書可以看出,憲宗任用皇甫鎛的原因,主要是因為他解決了平淮西的供給問題。

任命詔書一下,輿論大嘩。朝野上下一片反對之聲。據說連市井商販“亦相嗤誚”。 [5]反對最為猛烈的則是以宰相裴度、崔群為首的一批朝官。

裴度先是向憲宗面陳不可任皇甫鎛為相,憲宗怒而不聽。於是裴度上千言疏文,再陳反對意見。其反對皇甫鎛為相的主要理由是:

首先,皇甫鎛掌財政以來,只知道刻剝百姓,以苛為察,以刻為明,“自京北、京西城鎮及百司並遠近州府,應是仰給度支之處,無不苦口切齒,願食其肉。”

其次,克扣淮西前線諸軍糧料。由於朝廷財政困難,戰時規定支付法定糧料的五成,即百分之五十。而皇甫鎛僅支付一到二成,結果“士卒怨怒,皆欲離叛”。裴度至行營後,多方勸諭,向士兵們指出,越是遷延不進,供軍越難,如能一心向前,必有優賞。同時裴度向士兵約定預支下月兩成錢,這才使士兵安定下來,“不然必有潰散”。裴度強調指出,這些士兵現在都去征討淄青,“忽聞此人入相,則必相與驚擾,以為更有前時之事,則無告訴之憂。”[6]

再次,皇甫鎛乃市肆商徒,下等微人,為人性情狡詐,言不誠實,朝三暮四,天下共知,惟能上感聖聰,足見奸邪之極。天下之人,怨入骨髓,任用此人為相,“凡百君子皆欲痛哭”,必將使億萬之眾離心。

最後,裴度指出,憲宗驅駕文武,廓清寇亂,建升平之業,十已得八九。許多方鎮的歸服,並不是由於朝廷的征討,而是由於朝廷所行政策能使他們心悅誠服,任用皇甫鎛之類人為相,將會使“四方諸侯解體”,使中興大業,自我毀棄。

對於程異,裴度批評較少,認為他雖人品凡俗,然心事平和,處於理財的職位堪稱得力,“但升之相位,使在公卿之上,實亦非宜。”

在這篇言辭激烈,感情衝動的疏文最後,裴度表示:“陛下引一市肆商徒,與臣同列,在臣亦有何損;陛下實有所傷。”再次表示決不與皇甫鎛同列朝廷之上。[7]

裴度上疏所述,歸結起來,即認為皇甫鎛為相不得民心、不得兵心、不得方鎮之心、不得士大夫之心。

裴度如此強烈地反對任用皇甫鎛為相,除上述原因外,進一步來看,尚有深層的根源:

首先是出身問題。裴度、崔群等人,在唐代都是數一數二的名門士族。以往憲宗所用宰相,大多也都是名族出身。而安定皇甫氏,至多只能算第二等郡望,[8]程異祖上更無官宦背景。且曾與王叔文集團有一定瓜葛。在唐代,士族雖然已失去了往日的榮耀,但人們仍看重士族出身卻也是事實。裴度稱皇甫鎛為“下等微人”,實含有此意。

其次是傳統的義利觀問題。中國是一個以小農經濟為基礎的農業國。上千年來,重本輕末、重義輕利,這是歷代統治者所奉行的傳統思想。計財言利,往往為正統的封建士大夫所不齒。裴度認為,宰相乃重望所歸之職,輔佐帝王治化之位,任用什麼人為相,反映了君主執政的基本趨尚。任用皇甫鎛之類“市肆之徒”,無異於號召天下人興利忘義。

再次,朝官與宦官的矛盾問題。皇甫鎛之所以能出任宰相,固然與憲宗的賞識有關,另一個重要原因,也是由於皇甫鎛“厚賂結吐突承璀”的結果。[9]吐突承璀自重歸中央以來,權頃內外,受到裴度、崔群等朝官的鄙視。宦官與朝官矛盾日益尖銳。皇甫鎛既以賄賂宦官得以出任宰相,自然受到裴度等人的強烈反對。

裴度先後三次上疏反對皇甫鎛為相。憲宗都拒不接受。其實,憲宗也不認為錢穀之吏出任宰相是合適的。後來憲宗下詔書免去皇甫鎛判度支的職務時,在詔書中明確承認:“苟非征討之時,豈仗財貨之事?宰相不宜領計司之居”,[10]也認為宰相應當崇義禮,調陰陽,不應經手財貨。

憲宗不惜裴度辭職而堅持任皇甫鎛為相,一方面正如史書所說,憲宗“以世道漸平,欲肆意娛樂,池台館宇,稍增崇飾,而異、鎛探知上意,數貢羨餘,以備經構,故獨排物議相之。”[11]另一方面,平淮西以後,憲宗有意加強自己的皇權。按說任命五品及五品以上官員是皇帝職權範圍以內的事情,可是裴度竟以自己辭職、逼皇帝攤牌的架勢令憲宗妥協,這是憲宗的自尊心所難以接受的。

事情至此,在憲宗看來,實際已不僅是一個任皇甫鎛為相的問題,而是一個君權臣權孰尊孰卑、孰輕孰重的問題。裴度儘管名高望重,但當他的名望與君權有了矛盾時,憲宗自然還是要選擇維護君權的一面。此外,憲宗認為裴度的態度不僅是他個人的態度,而是一批朝官的態度。這從憲宗與裴度在元和十三年(818年)的一次談話中可以看出。憲宗曾對裴度說:“人臣當力為善,何乃好立朋黨!朕甚惡之。”憲宗雖未明言朋黨指誰,裴度實際上明白這是批評自己。裴度回答說:“方以類聚,物以群分,君子、小人志趣同者,勢必相合。君子為徒,謂之同德;小人為徒,謂之朋黨;外雖相似,內實懸殊,在聖主辨其所為邪正耳。”[12]裴度的回答,承認君子與小人因志向不同,故各自結為團體,君子的結交是同德所致,而小人結交方為朋黨,關鍵在於君主辨別是非。裴度所言,無忌於承認自己確實與一些政見相同的官員有密切關係,但這是因為同德,而絕不是什麼朋黨。

皇甫鎛等人無疑早已看到了憲宗與裴度等大臣之間的裂隙,總是想方設法擴大這一裂隙。[13]元和十三年(818年)八月,憲宗下令將內庫中積放多年的繒帛絹匹等物資交由度支變賣處理。皇甫鎛以其充作邊軍的軍餉。這些物品存放多年。“羅觳繒彩,觸風斷裂,隨手散壞”,根本無法使用。軍將們十分憤怒,將這些無用的絹帛聚而燒毀。裴度得知這一情況後向憲宗奏報,憲宗將信將疑。此時皇甫鎛指著自己穿的靴子說:“此靴乃內庫出者,臣以俸錢二千買之,堅韌可以久服,所言不可用,皆詐也。”[14]憲宗聞言,並不做進一步調查,便認為裴度所言不實,更加疏遠了裴度。

當初裴度主張對淮西用兵,得罪了李逢吉與令狐楚,此時兩人與皇甫鎛合勢,共同排擠裴度。[15]元和十四年(819年)四月,憲宗將裴度調出朝廷,出任河東(治太原)節度使。史書曾評論說:“度執性不回,忠於事上,時政或有所闕,靡不極言之,故為奸臣皇甫鎛所構,憲宗不悅。”[16]

裴度出鎮以後,另一位正直的宰相崔群也受到皇甫鎛等人的排陷。

崔群,字敦詩。 清河武城(今河北武城西)人,系出身著名的山東大姓清河崔氏。十九歲登進士第,又制策登第。元和初任翰林學士。歷中書舍人。任職以讜言正論聞名於時。憲宗曾在讚賞之餘令“自今後學士進狀,並取崔群連署,然後進來。”崔群認為禁密之司,這樣做不利於廣開言路,因而堅不奉詔。

元和十二年(817年)七月任宰相後,對時政多次提出重要意見。當皇甫鎛暗中結納吐突承璀求為宰相時,崔群多次上疏指斥皇甫鎛的奸邪。裴度被排擠出朝廷以後,崔群已看到憲宗用人指導思想的變化。他曾專門向憲宗談到開元、天寶在用人方面的經驗教訓。指出:國家的安危在於政令,存亡在於任人。玄宗用姚崇、宋璟、張九齡、韓休、李元紘、杜暹等人,天下則理;用李林甫、楊國忠,天下則亂。人們都認為天寶十五年(755年)安史之亂是玄宗理與亂的分界。其實,開元二十年(732年)罷賢相張九齡,專任奸臣李林甫,已是亂的開始。所以用人是否得當,實關係國家的興亡。[17]

崔群之言,十分清楚是批評憲宗用皇甫鎛而貶黜裴度。崔群還針對憲宗追求奢侈進言,指出唐玄宗即位之初,知人間疾苦,躬勤庶政,加以用人得當,故致治平。及後承平日久,安於逸樂,漸遠端士,而近小人。宇文融以聚斂媚上心,李林甫以奸邪惑上意,加之以國忠,故及於亂。崔群希望憲宗要“以開元初為法,以天寶末為戒”,這樣才能長治久安。[18]崔群所言具有極強的針對性:“時皇甫鎛以諂刻欺蔽在相位,故群奏以諷之。”[19]憲宗如能很好地採納崔群的忠言,元和末年的局面必會有所改觀。

皇甫鎛對崔群所言極為不滿,他也終於找到了排擠崔群的機會。平淮西後,憲宗志驕意滿,於元和十四年(819年)七月,冊號為元和聖文神武法天應道皇帝。此前,在討論尊號時,崔群提出尊號中即有“睿聖”,就不必再加“孝德”二字,憲宗聞之大怒。不久,由於皇甫鎛不能及時將賜物送與邊軍及所給之物又多所陳敗,引起邊軍極大的不滿,流言起兵為亂。邠、寧將軍李光顏為此日夜憂懼以至準備自殺,當崔群將這些情況上報憲宗時,皇甫鎛卻密報稱所賜邊軍絹帛,同於以往。而人群忽然不穩,都是崔群的有意鼓煽,企圖以此博取正直的名聲,而使士兵怨上。憲宗本已對崔群不滿,聞聽此言後,於元和十四年(819年)十二月,將崔群貶為湖南觀察都團練使。[20]

此外,還有一些敢於直言的官員,如勸諫憲宗勿服丹藥的裴潾等,也被貶出朝廷。

元和末年憲宗任用皇甫鎛而貶黜裴度、崔群,說明了憲宗在用人政策上已有重要變化。說明了在勝利的形勢下,憲宗已不願意聽到更多的批評意見,憲宗企圖進一步削弱宰臣之權而加強皇權。在這種情況下,那些善於奉承、長於聚斂的奸佞之臣,就受到了憲宗的青睞與重用。

[1]《唐會要》第1卷,第11頁。

[2]《舊唐書》第l35卷,經3738頁。

[3]《舊唐書》第170卷,第4420頁。

[4] 《文苑英華》第449卷,第2273頁。

[5] 《舊唐書》第135卷,第3739頁。

[6] 《舊唐書》第135卷,第3739頁。

[7] 《舊唐書》第135卷,第3740頁。

[8] 《劍橋中國隋唐史》第678頁。

[9] 《資治通鑒》第240卷,第7752頁。

[10] 《文苑英華》第449卷,第2273頁。

[11] 《舊唐書》第135卷,第3741頁。

[12] 《資治通鑒》第240卷,第7756—7757頁。

[13] 《舊唐書》第170卷,第4421頁。

[14] 《舊唐書》第135卷,第3741頁。

[15] 《舊唐書》第175頁,第3741頁。

[16] 《舊唐書》第170卷,第4421頁。

[17] 《舊唐書》第159卷,第4198頁。

[18] 《舊唐書》第15卷,第470頁。

[19] 《舊唐書》第15卷,第470頁。

[20] 《資治通鑒》第241,第7776頁。

仿唐建築

三、由內外平衡到獨倚宦官

元和年間,作為直接影響到朝政的宮中宦官集團與外朝官僚集團,是憲宗執政依靠的主要政治力量。在這內外兩個政治集團之間,既有政治上的一致之處,又存在著尖銳的矛盾。而在一定的條件下,一些宦官又與一部分朝官結合起來反對另一部分宦官與朝官,形成了錯綜複雜的局而。在元和初期、中期(806—817),憲宗大體上注意保持宦官與朝官力量的平衡,不過於依賴任何一方,以有利於政事為基本原則,而在平淮西以後,則在更大程度上傾向和依靠宦官集團。

宦官集團,作為一個特殊的社會政治勢力,是專制集權君主統治的伴隨品。宦官干政,是專制主義政治的特殊產物。唐代以來。宦官干政開始於玄宗開元天寶之際,但當時宦官如高力士等人的權力尚不能逾越皇權。[1]安史之亂以後,宦官有了監軍、出使之權,掌握了左右神策軍,權力才日益膨脹。

憲宗最初能夠很快登上帝位,在很大程度上是得到了貞元末年以來一批宦官如俱文珍、劉光琦、尚衍、解玉、薛盈珍等人的大力支持。[2]對於這些擁戴自己登上帝位的老一代宦官,憲宗不無感激之情,即位後不能不授以重職。如劉光琦擔任了內樞密一職。唐代的內樞密一職設立於代宗永泰年間(765—766年)。本來的職責只是上呈皇帝表奏,下傳皇帝旨意,起上傳下達的作用。由於樞密使既接近皇帝,又預聞機密,遂成為舉足輕重的重要官職。憲宗在宮中設立左右樞密使,劉光琦首先擔任此職。薛盈珍擔任右神策軍護軍中尉,俱文珍擔任右衛大將軍、內侍省事等要職。[3]

元和之初,劉光琦等人依仗擁立之功,頗幹朝政。對此,憲宗則採取又利用、又限制的方針。憲宗深深知道,既然要平復藩鎮,“舉貞觀、開元之業”, [4]就必須主要依靠朝官,而不能過於倚重歷來為朝士所蔑視的宦官。而且憲宗也清楚,當初這批貞元末年的老一代宦官之所以擁立自己,主要是因為順宗曾損害了他們的利益。如果放任他們的權力過於膨脹,無疑會束縛自己的手腳。

元和元年(805年)九月,樞密使劉光琦曾利用在中書省安插的親信滑渙擔任主書這一條件,時時窺探宰相們的動向。宰相議事、決事反而有時要利用滑渙去打通劉光琦的關節。杜佑、鄭絪等元老大臣對劉光綺之流亦敬畏三分。[5]鄭余慶只因批評過滑渙,數日後便被貶為太子賓客。然而,宰相李吉甫、鄭余慶等朝官終於利用掌握的事實進行了反擊,憲宗也有心利用朝官抑制一下劉光琦等人,最終以貪贓罪除去了滑渙。

事情牽涉到劉光琦等人,憲宗雖未明確處分劉光綺,但滑渙事件使貞元以來老一代宦官受到挫折是明顯的。元和二年(806年),劉光琦擬派宦官赴各道頒送憲宗赦令,以便從中獲取各處饋餉。翰林學士李絳奏請宜由度支鹽鐵官的急遞代為傳送,避免宦官從中取利。劉光琦認為宦官傳詔為歷來制度,不可更改,憲宗厲聲說道:過去的制度,對則守之,不對則當改之,怎能以舊制為是非依據呢![6]否定了劉光琦的意見。

內侍省內常侍、翰林使呂如全,也是有擁立之功的老一代宦官。由於擅取朝廷樟木修建私宅,憲宗下令送東都獄治罪,呂如全被迫自殺。宦官郭旻(亦稱郭裡旻)酒醉觸犯夜禁制度,憲宗下令杖死。五坊宦官朱超晏、王志忠等放縱鷹人私闖民家,憲宗得知,令各杖二百,削其官職,於是宦官莫不震懼。[7]

元和之世,憲宗還曾利用俱文珍等老一代宦官擔任監軍等要職,但正像史書所載:“憲宗之立,(劉)貞亮(即俱文珍)有功,然終身無所寵假”。[8]

對於吐突承璀等一批隨自己身邊成長起來的宦官,憲宗的政策則有所不同。

吐突承璀早自憲宗任廣陵王時便隨侍身邊,因此憲宗即位不久,便以吐突承璀擔任了左神策軍中尉、功德使。貞元末年,宦官竇文場、霍仙鳴曾任左右神策軍將軍,此後,宦官楊志廉等繼之。順宗時薛盈珍任右神策軍中尉,何人任左神策軍中尉史無明文。但從王叔文以范希朝奪神策軍之權遭俱文珍、劉光琦反對以及“宦官領兵附順(俱文珍)者甚眾”的情況來看,[9]憲宗即位以前,神策軍實際為俱文珍、劉光琦等老一代宦官所掌握。按唐代制度,左神策軍中尉比右神策車中尉地位要高,左神策軍護軍中尉實際是宦官中最高的軍職。憲宗以吐突承璀出任此職,位在俱文珍、劉光琦等資深宦官職位之上,反映了憲宗急於以心腹宦官掌握內宮的意圖。

元和初年,憲宗雖委宦官以重任,但在處理一系列重大朝政時,仍以朝官為主,如征西川、平夏綏、討鎮海,宦官除監軍之外,並不能起多少干預作用。隨著時間的推移,憲宗與朝官在處理政事上往往出現矛盾。憲宗總的來看雖能選賢任能,虛心納譚,但在受到朝官們尖銳批評時,心理上也難免失去平衡。元和五年(810年),憲宗準備懲處一二個諫官及斥責白居易“小臣出言不遜”, [10]都是這種心態的反映。

在處理政事時,朝官們往往以正統的觀念來約束、規範憲宗的手腳,使憲宗在許多事情上難以自專。如元和三年(808年),憲宗欲用王鍔為相,李絳、白居易一批朝官群起反對,憲宗只好作罷。元和四年(808年),憲宗特許接受裴均的進奉,白居易等人卻批評不止,憲宗只好讓步,但也暗中命令以後諸道進奉不要使御史得知。與朝官們不同,宦官在任何情況下,都總是順從自己的,因此,憲宗認為有必要賦予宦官以一定的權力來制約朝官。

憲宗以宦官制約朝官,還因為他認為朝官容易結為朋黨。自唐玄宗以來,朝官之間結黨的問題已存在,當時宰相張說與宇文融交惡,兩派各自結援黨羽相互攻擊。德宗之時,楊炎、元載與劉晏、盧杞之爭更為激烈,元載最初為李揆所排斥,元載為相後反過來排斥李揆。元載得罪以後,劉晏為主審官,將元載處死。及至楊炎為相後,又為元載報仇,貶死劉晏。以後盧杞為相,又為劉晏報仇,處死楊炎。韋處厚曾說“宰相朋黨,上負朝廷,楊炎為元載復仇,盧杞為劉晏報怨。”[11]

對於朝官的朋黨問題,憲宗極為敏感,對朝官的一些舉動往往產生懷疑。元和四年(809年),憲宗聽說裴武出使成德歸來,未見皇上便先宿宰相裴垍之家,疑心大起,後來證實並無此事。元和中期以後,憲宗對朋黨的疑慮進一步增強。元和八年(813年)十二月,憲宗曾問李絳:“人言外間朋黨太盛,何也?”李絳回答:“自古人君所甚惡者,莫若人臣為朋黨,故小人譖君子必曰朋黨。何則?朋黨言之則可惡,尋之則無跡故也。東漢之末,凡天下賢人君子,宦官皆謂之黨人而禁錮之,遂以亡國,此皆小人欲害善人之言,願陛下深察之!”李絳又談到:“夫君子固與君子合,豈可必使之與小人合,然後謂之非黨耶。”[12]

從兩人對話來看,對憲宗稱外間朋黨大盛的,顯然是內宮的宦官。李絳的回答針鋒相對,以東漢宦官與党人的對立,指明所謂朋黨問題,是宦官對朝官的誣陷。

元和八年(813年),李絳、李吉甫同為宰相,李吉甫與宦官吐突承璀、粱守謙關係較為密切,而李絳多次公開指責宦官驕橫,李絳所言“豈可必使之與小人合然後謂之非黨邪”,當是批評李吉甫與宦官的關係。對於李絳的回答,憲宗沒有表態,其實憲宗對李絳不無懷疑,不久便將李絳罷免為禮部尚書,重新起用吐突承璀擔任左神策軍中尉。[13]元和十三年(818年),李絳己被排擠出朝廷。裴度為相,憲宗又問起朋黨之事,表示“朕甚惡之”。可見憲宗對外朝官員的所謂朋黨之事極為敏感。在這種防範戒備心理下,憲親欲借宦官來制衡朝官就是必然的了。

從元和初年到元和十二年,憲宗或以朝官壓制宦官,或以宦官制約朝官,大體保持了內宮宦官與外朝朝官在權力上的平衡。其間有幾次大的起伏:元和初,總的看對宦官特別是老一代宦官有所抑制,討平西川、夏綏、鎮海等方鎮主要依靠朝官。元和四年,憲宗以吐突承璀統神策軍討成德,“不使耆臣宿將而專付中臣”,表現了憲宗對宦官的著意扶持。此間,朝官以反對吐突承璀統軍為因掀起反宦官的高潮,翰林學士李絳極言宦官侵害政事、讒毀忠良,憲宗則明確回答,“此屬安敢為讒,就使為之,朕亦不聽。”李絳則堅持認為:“此屬大抵不知仁義,不分枉直,惟利是嗜”,“自古宦官敗國者,備載方冊。”[14]白居易等眾多官員紛紛上書反對宦官統軍。在朝官的壓力下,憲宗採取適當降低吐突承璀名義上官職的辦法解決,而實際仍由其統軍。這次征討以失敗告終,吐突承璀歸朝後,朝官們再次掀起反宦官高潮,要求治宦官敗軍之罪。裴垍、李絳、白居易、段平仲、呂元膺等眾多朝官或者上書或者進言,給了憲宗以極大的壓力,憲宗被迫將吐突承璀降為軍器使。[15]不久李絳再次進言稱吐突承璀專橫,“語極懇切”,憲宗為之變色,認為李絳言過其實。數月後,“宦官惡李絳在翰林”,請憲宗免去其翰林學士職務。而將較為親近宦官的淮南節度使李吉甫任為宰相。

元和六年(811年),由於宦官李希光受賄案牽連到吐突承璀,憲宗將吐突承璀貶為淮南監軍,並對李絳說:“此家奴耳,昔以其驅使之久,故假以恩私。若有違犯,朕去之輕如一毛耳。”[16]不久,憲宗任命李絳為中書門下侍郎同平章事,宦官勢力又受到抑制。

元和九年(814年),在憲宗與李絳談過朋黨之事不久,憲宗為從淮南招回吐突承璀,事先罷免了李絳的相位,隨後任吐突承璀為左神策軍中尉兼弓箭庫使。憲宗此舉,正像胡三省所講:“此憲宗之巧,蓋持兩端以觀朝儀也。”但是,“李絳既罷,誰敢復以為言乎。”[17]宦官的勢力又占了上風。

元和九年(814年)至元和十三年,宦官朝官的矛盾較為緩和。憲宗雖重新起用吐突承璀,在討伐淮西的三年多中卻主要依靠武元衡、裴度等朝官。其間由於戰事久而不決,憲宗也曾派知樞密梁守謙前往監軍,[18]但宦官的干預作用已不可與吐突承璀統軍討成德時相比。宦官與朝官發生糾葛,憲宗大體上也是以是非曲直作為處理原則。元和十一年(816年),柳公綽為京兆尹,有神策軍將違反制度衝撞街頭,柳公綽按律杖殺之,憲宗最初聞後極為震怒,準備治柳公綽專殺之罪,但經柳公綽陳述事理以後,憲宗亦認為有理,於是不再追究。事後憲宗告誡身邊宦官:“汝曹須作意此人,朕亦畏之。”從憲宗此言可以看出,憲宗雖注意保持宦官與朝官在權力方面的平衡,實際上在多數情況下,更為親近宦官。[19]

元和十二年(817年)平淮西勝利以後,憲宗為了加強皇權,開始有意提高宦官的地位。

元和十二年十一月,憲宗詔令以宦官取代御史擔任館驛使。

唐代館驛使負責巡視全國各地的館驛事務,勘其簿書,察其過失,以行黜陟。掌有監督天下館驛的大權。[20]唐代館驛制度發達,在唐中期,全國設有一千六百三十九所水陸驛站,驛站有驛田、驛費等經濟收入,一些關津處的驛所有查驗過所(通行證)的職責。遍佈全國的驛館主要供傳遞文書的使者及過往官員使用。唐政府的政令、文告都需經過驛館發往各地,同時全國各地的各種資訊情報也需通過驛館傳報中央。宦官掌握了館驛事務的督察權,無疑大大加強了宦官與全國各地的聯繫,使宦官勢力延伸至地方。

早在元和五年(810年),監察御史元稹在華陰(今陝西華陰)敷水驛曾與宦官劉士元發生爭廳事件。劉士元倚勢行兇擊傷元稹臉面,兩人共同入京申訴,憲宗競不細察事情緣由,將元稹貶為江陵士曹。當時翰林學士崔群、白居易都為元稹申訴,憲宗一概不予理會,[21]反映了憲宗對宦官的倚重。當然,元稹的被貶,與其奉使劍南東川時查獲嚴礪及其僚屬貪贓的事實,得罪了一批官員有關。如果說元和五年時御史尚能與宦官的專橫進行爭辯申訴的話,自宦官代替御史擔任館驛使後,宦官的勢力進一步加強了。左補闕裴潾曾進諫說,宦官是內臣,館驛事務是外職,職分各殊。應當堵塞宦官侵犯外官職責的根源,杜絕宦官干預外部事務的苗頭。但是憲宗拒不接受。[22]憲宗視宦官為腹心,以宦官掌握館驛事務,有利於加強皇權。

在軍事上,憲宗進一步提升宦官掌握中央禁軍的權力。元和以來,宦官除擔任左右神策軍中尉,掌握有十餘萬軍籍的神策軍外,宦官尚擔任左右六軍辟仗使,分監左右龍武、左右神武、左右羽林等北衙六軍,負責“監視刑賞、奏察違謬”,相當於宦官在方鎮的監軍。[23]貞元十一年(795年),方鎮監軍開始設有專門的監軍印鑒,方鎮文書需監軍押署,方鎮的監軍權力增大。[24]而中央的六軍辟仗使,一直無印,權力受到一定的限制。元和十三年(818年),右龍武統軍張奉國因對憲宗營繕提出意見而被貶官後,憲宗對禁軍首領對外議論禁中之事十分反感。為加強對禁軍的控制,憲宗在調整六軍部分首領後,“特賜辟仗使印,俾專事焉。”[25]凡六軍事務必須由宦官擔任的左右三軍辟仗使押署,從此,北衙六軍便像左右神策軍一樣,更加牢牢地掌握在宦官手中。正如司馬光所指出的,宦官“得纖繩軍政,事任專達矣。”[26]這就為宦官的進一步干政創造了條件。

在政事上,憲宗也更加倚重宦官。還在平淮西以前,吐突承璀就曾向憲宗推薦李鄘出任宰相。雖然李鄘以宦官推薦為恥不肯就任,但說明吐突承璀權力已到了決定宰相任免的程度[27]。平淮西以後,裴度在前線對淮西舊將已有處置,憲宗卻又派樞密使粱守謙奉尚方寶劍前往淮西,使誅斬吳元濟舊將。裴度當時已在歸途之中,碰到粱守謙後,裴度重新返回蔡州,與粱守謙重新量罪施刑。此事反映憲宗對宦官的信任,在一定程度上超過了對裴度等朝官的信任。元和十三年(818年),皇甫鎛的命相,在很大程度上也是吐突承璀援引的結果。平淮西以後,裴度、崔群等朝官日益受到憲宗猜忌,在這種情況下,吐突承璀等宦官的權力已完全達到了左右政局的程度。[28]不久,裴度、崔群等人都被排擠出朝廷。憲宗更加倚重宦官的目的,是為了加強自己的皇權。但是,宦官過多地干預朝政,最終會控制皇權,同樣會導致政局的不穩。元和十四年(819年),吐突承璀企圖干預重立太子之事,最終激化了宮廷內部的權力鬥爭,使憲宗自己也成了宦官干政的犧牲品。

[1] 《舊唐書》第184卷,第4757頁。

[2] 《舊唐書》第184卷,第4767頁。

[3] 《冊府元龜》第667卷,第7977頁。

[4] 《舊唐書》第164卷,第4286頁。

[5] 《舊唐書》第164卷,第4286頁。

[6] 《舊唐書》第152卷,第4836頁。

[7] 《舊唐書》第207卷,第5869頁。

[8] 《舊唐書》第207卷,第5868頁。

[9] 《舊唐書》第207卷,第5868頁。

[10] 《資治通鑒》第238卷,第7676頁。

[11] 《舊唐書》第159卷,第4184頁。

[12] 《資治通鑒》第239頁,第7702頁。

[13] 《資治通鑒》第239頁,第7702-7703頁。

[14]《資治通鑒》第238卷,第7768頁。

[15]《資治通鑒》第238卷,第7679頁。

[16]《資治通鑒》第238卷,第7686頁。

[17]《資治通鑒》第239卷,第7703頁。

[18]《資治通鑒》第239卷,第7726頁。

[19] 范文瀾《中國通史簡編》第3篇,第164頁。

[20]《唐六典》第5卷,第126頁。東京:日本廣池本1973年版。

[21]《資治通鑒》第238卷,第7671頁。

[22]《資治通鑒》第240卷,第7746頁。

[23] 在元和初中期,朝廷派出的宦官臨軍已經有相當權力。如元和初年宦官李輔光,曾任朝廷征西川、平銀夏的監軍,其墓誌銘曰:“功成之日,優詔褒美曰:卿志懷嫉惡,情切奉公,繼遣偏師,克平二寇,雖嘉將帥之勤,足見監臨之效,拜內侍省內侍知省事。”其後,李輔光多次臨陣監軍,權力極大。史載元和四年,河東節度使嚴綬在鎮九年,軍政補署一出監軍李輔光,綬拱手而已。”見《資治通鑒》第237卷,第7656頁。直到元和十年,李輔光才在河中死於監軍任上。“皇帝軫悼,寵以殊禮”。見《唐代墓誌彙編》下,第2007頁。

[24]《資治通鑒》第238卷,第7569頁。

[25]《唐會要》第72卷,第1269頁。

[26]《資治通鑒》第240卷,第7749頁。

[27] 《舊唐書》第157卷,第4149頁。

[28] 不僅吐突承璀位高權重,有一批長期隨侍憲宗的宦官皆握有重權。如高品宦官杜英琦,據新發現其墓誌載:“洎(吳)元濟倡狂,國命順伐,令公口含天憲,遠慰王師。俾魁師威擒,伏法都邑,公勞軍之力也。續奉詔宣慰魏博,仍令便過黃河,與大將鄭秀誠計會,同討兗鄣逆賊李師道。公以方略從事,獎勵師徒,收危李城,擒賊大將夏侯澄苧七十人赴闕。因公斷賊之臂,師有成功,廓清山東,傳首闕下,帝嘉茂績,拜朝散大夫、內給事。……公前後奉使多往危疑之地,或竊弄干戈,或妄行迫脅,公神氣自若,縱容其間,曉喻再三,無不率化。故革面背恩之族,悉願為竭節勤王之師。至於饋運糧儲,冒歷艱險,八安河北,一使雲南,自東徂西,皆□成績。”從志文稱杜英琦“口含天憲”、“八安河北,一使雲南”及曾監迎佛指舍利等經歷來看,杜英琦是憲宗極為信重的高級宦官之一。見《西安碑林博物館新藏墓誌續編》第518頁。西安:陝西師範大學出版總社有限公司,2014年7月第1版。

仿唐建築

第二節 迎奉法門寺佛骨

一、崇尚佛法

隨著討伐藩鎮的成功,憲宗不僅在執政方針上有了變化,而且隨著企求長生不老願望的增強,日益沉迷於佛教和道教。

佛教自西漢末年傳入中國以來,經過長期的發展,由上層走向下層,由少數人信奉進入多數人信奉。特別是經魏晉南北朝時期數百年的發展,到隋唐之際,佛教經典廣為流傳,佛教宗派、寺院經濟得到空前發展,佛教已完成了由域外宗教到中國本土宗教的轉變。

唐代佛教主要有天臺宗、法相宗、華嚴宗、禪宗、淨土宗、三論宗、密宗、律宗等八個宗派。其中除法相宗以外,其餘各宗派都是適應中國社會的經濟基礎、政治需要而產生的。唐代以來,隨著門閥士族的衰落,寒門地主的成長,佛教各宗派都大力論證成佛的可能性,佛教的頓悟說、人人皆得成佛說,逐漸成為普遍公認的學說,這就使佛教在理論上、實踐上更加適應了社會各階層的需要,從而使佛教有了較以往各朝代更快、更加深入發展的條件。

自唐朝建立以來,佛教隨著帝王的重視程度的不同,地位時有高低。唐初高祖不太信佛教,曾擬順從傅奕的上奏,禁毀佛教。[1]太宗即位以後,明確規定道教在佛教之上。對於太史令傅奕反佛的言論曾給予支持。不過太宗晚年為求長生,“遂頗留心佛法”。 [2]太宗以後,高宗、中宗、睿宗都崇信佛法。武則天時期,為利用《大雲經》中“女主當昌”的說法為自己當女皇造輿論。大力宣導佛教,規定佛教在道教之上。玄宗執政時期,比較重視道教,佛教受到抑制。安史之亂以後,由於社會的動盪不安,諸帝對佛教的崇信有加於安史亂前。代宗在大曆年間(766—779)沉迷佛教,宮中常有僧人一百多位,供之以珍饈佳餚,配之以良馬車乘,每當邊事吃緊,便集合眾僧在宮中誦念《護國仁王經》。有時去章敬寺行香,一次便度僧尼千人以上。[3]代宗與密宗高僧不空關係密切,稱其為“我之宗師,人之舟楫”。 [4]並接受不空的灌頂戒,成了不空的弟子。德宗對佛教的崇信雖不如代宗那樣狂熱,宮中的設會供齋卻也一直不斷。澄觀法師成了他禮敬的人物。[5]

憲宗青年時代在祖父身邊長大,先帝對佛教的崇信對他不會沒有影響。但是憲宗即位以後,首以平服方鎮為己任,勵精圖治,因而對佛教活動並不十分熱心。為了減少逃稅戶口,元和初年憲宗曾下令在全國清查偽濫僧尼,對於寺院地主經濟也加以抑制,但是,憲宗畢竟生活在一個佛法盛行的社會大環境裡,他的思想、他的行為,不能不受到社會的影響。另外,利用佛教維護大唐的統治,也是列祖列宗的傳統政策。元和十年(815年)以前,憲宗參與過的佛事活動見於史書記載的有:

元和二年(807年),憲宗批准在成都府設置聖壽、南平二佛寺。當時正值劉辟叛亂平定,設立二寺的目的當是為朝廷平定西川及戰爭中死傷的人們乞福。[6]

元和三年(808年)三月,河中地區(今山西西南、河南西部)僧人慧琳撰成《一切經音》及目錄一百零三卷奏上。詔釋懷暉入章敬寺昆盧遮那院。[7]

元和四年(809年),詔釋惟寬入安國寺。[8]

元和五年(810年),憲宗下詔請華嚴宗四祖澄觀入宮講“華嚴法界”大旨。澄觀原姓夏侯,越州山陰人(今浙江紹興)。十一歲出家,誦法華經。後曾遍巡名山,旁求秘藏。大曆中期(772年左右),師從天竺僧人受華嚴大經。貞元七年(791年)德宗派中使李輔光宣其入京。主持譯場,撰寫經疏。元和初年,朝廷許多官員如武元衡、鄭絪、李吉甫、權德輿、李逢吉及錢徽、歸登、嚴綬、孟簡、韋丹,“咸慕高風、或從戒訓。”[9]澄觀弟子眾多,社會影響很大。憲宗請其入宮說法,朝野百官與百姓們都十分歡迎。

元和六年(811年)正月,憲宗詔諫議大夫孟簡、給事中劉伯芻、工部侍郎歸登、右補闕蕭俛等八人在醴泉寺翻譯《大乘本生心地觀經》。書成以後,憲宗親自撰序。憲宗在序文中稱:《大乘本生心地觀經》是西方神人的大教。其來源是高宗之時由獅子國(今斯里蘭卡國)貢獻。長期以來秘藏於宮中。憲宗認為,佛法“攝念之旨,有輔於時,潛道之功,或裨於理”,所以自己再聽政之瑕,“澡心於此”。憲宗將自己的行為與佛法相比較,認為:“大雄以慈悲致化,而朕生而不傷;法王以清淨為宗,而朕安而不擾,敷教於下,用符方便之門;勵精以思,是葉修行之地,無為之益,不其至乎!”[10]憲宗在序文中,清楚地表明其信奉佛法的目的是為了有輔於時,有裨於理。自己所幹的事業與佛法相一致。這篇序文,集中地反映了憲宗以佛教維護統治的指導思想。

元和九年,“二月,降誔日,御麟德殿,垂簾命沙門道士三百五十人齊會於殿內,食畢,較論於高座,頒賜有差”。[11]

元和十年(815年)以前憲宗的佛事活動,總的看,比其曾祖、祖父的佛事活動要略遜一籌。應當屬於一個帝王正常的並不算太過份的宗教活動。

元和十年(815年)三月,憲宗聽說西明佛寺僧人擬將寺中的昆沙門神像遷至開元寺中,憲宗令騎軍前往護衛。前後迎奉護送的隊伍達數里,城中百姓圍觀禮拜者成千上萬。此次活動可以看作是憲宗崇信佛教的第一個高潮。[12]憲宗不惜興師動眾,為迎送一尊佛像護駕,很有可能是因為元和九年(814年)以來,討淮西的戰爭久無戰果,憲宗也許希望通過此次虔誠的舉動,祈得釋迦佛保祐征淮西早日成功。

總的看,此時憲宗在漸重佛事的同時,對佛教也還保持著清醒的頭腦。元和十年,東都中嶽寺僧圓淨與淄青李師道勾結,在東都謀反,憲宗堅決予以鎮壓;此後,憲宗於五月發佈詔令,限制各地寺院開講佛經的次數和規模,規定只有觀察使節度之州,每三個長齋月,在一寺一觀置講,[13]防止有人借講誦佛經之機聚眾謀反。

元和後期,憲宗與僧人的交往日益密切。曾有京師大安國寺僧人釋端甫,本姓趙氏,天水(今甘肅天水)人。從安國寺素法師處傳唯識宗教義、從福林寺崖法師處學涅槃經。其所學經律論無敵於當時。說起佛法來“滔滔然,莫能濟其畔崖。”[14]德宗時,端甫即常出入宮禁,與儒道辯論。德宗賜以紫方袍。順宗也深仰其風,與之親若兄弟,“相與臥起,恩禮特隆。”憲宗即位後,曾數次去安國寺行香,“待之如賓友,常承顧問”。特別是平淮西以來,端甫“迎合上旨,皆契真乘,雖造次應對,未嘗不以闡揚為務。”看來,在端甫的宣傳灌輸下,憲宗對佛法的迷信愈來愈深:“天子益知佛為大聖人,其教有大不可思議之事。”[15]

憲宗為討論佛法方便,令不少僧人在宮中擔任內供奉等職。憲宗本人也經常往來於諸寺之間。如蜀中僧人廣宣,任內供奉時,多次陪同憲宗去天長寺、聖容寺、安國寺、普濟寺、紅樓院等處。為此,曾作有不少應制詩。如他陪憲宗去聖容院曾應制作《駕幸聖容院》一詩:

大唐國裡千年聖,王舍城中百億身。

卻指容顏非我相,自言空色是吾真。

深殿虔心隨寶輦,廣庭徐步引金輪。

古來貴重緣親近,狂客慚為侍從臣。[16]

廣宣和尚與白居易、元稹、王涯、韓愈、劉禹錫、鄭絪、段文昌等官員有廣泛來往。從他詩中“古來貴重緣親近,狂客慚為侍從臣”之句來看,連僧人自己也為地位的顯貴感到惶恐不安了。

元和十二年(817年)初,淮西前線的戰事尚無明顯進展。憲宗一方面時刻關心前方的戰爭,另一方面也希望能通過虔誠的禮佛來獲取佛祖的保祐。二月,憲宗令在右神策軍中設置元和聖壽佛寺。該項工程完成以後,憲宗親自賞賜參加施工的左右神策軍將士。[17]為了禮佛的方便,憲宗命令右神策護軍中尉第五守進率兩千名神策軍士築夾城,將宮城雲韶門、芳林門西與修德里聯繫起來。通過夾城,憲宗可以隨時赴興福寺禮佛求福。[18]同年,憲宗敕蒲城縣乾元寺設立兜率壇。[19]

平定淮西以後。僧侶們宣揚這是“顯大不思議之道,輔大有為之君”’的結果。[20]憲宗愈益相信佛法的作用。對佛教的崇信進一步升級。元和十三年(818年)四月,憲宗親赴興福寺,賜僧眾絹帛三百匹。隨後,又在靠近興福寺的芳林門舉行無遮僧齋大法會,憲宗派宦官向西市的百姓普賜香火,使元和十年以來的崇佛活動又一次掀起高潮,[21]然而,憲宗似乎仍不滿足,在這種背景下,終於又出現了法門寺迎奉佛骨的盛大禮佛活動。

[1] 《唐會要》第47卷,第836頁。

[2] 湯用彤《隋唐佛教史稿》第1章,第18頁。北京:中華書局1983年版。

[3]《冊府元龜》第52卷,第576頁。

[4]《冊府元龜》第52卷,第713頁。

[5]《冊府元龜》第52卷,第579頁。

[6]《冊府元龜》第11卷,第160頁。

[7]《宋高僧傳》第10卷,第768頁,上海:上海書店1987年版。

[8]《宋高僧傳》第10卷,第768頁。

[9]《宋高僧傳》第5卷,第737頁。

[10]《大正新修大藏經》第3冊,第159號。《大乘本生心地觀經》序。

[11]《冊府元龜》第2卷,第23頁。

[12]《冊府元龜》第52卷,第579頁。

[13]《冊府元龜》第52卷,第579頁。

[14]《宋高僧傳》第6卷,第741頁。

[15]《宋高僧傳》第6卷,第741頁。

[16]《全唐詩》第823卷,第2017頁。

[17]《冊府元龜》第52卷,第529頁。

[18]《冊府元龜》第14卷,第160頁。

[19]《宋高僧傳》第12卷,第780頁。

[20]《宋高僧傳》第6卷,第741頁。

[21]《冊府元龜》第52卷,第529頁。

仿唐建築

二、迎奉佛指舍利

法門寺迎奉佛骨,並不是從憲宗才開始出現的。此前,迎奉佛骨已有長久的歷史。

關於法門寺的歷史,在唐代西明寺僧釋道世所撰寫的佛教史事類書《法苑珠林》中,有詳細記載:

西京西扶鳳故縣在歧山南,古塔在平原上,南下北高,鄉曰鳳泉。周魏以前,寺名阿育王,僧徒五百。及周滅佛法、廟宇破壞,唯有倆堂。至大業末年,四方賊起,百姓共築此城,以防外寇。唐初雜住,失火焚之,一切都盡。二堂餘燼,焦黑尚存。至貞觀五年,歧州刺史張亮,素有信向,來寺禮拜,但見故塔基曾無上覆,奏敕請望雲宮殿以蓋塔基。下詔許之。古老傳云:此塔一閉,經四(一為三)十年一出示人,令道俗生善。恐開聚眾,不敢私開,奏敕許開。深一丈餘,獲二古碑,並周、魏之所樹也。既出舍利,遍示道俗……京邑內外,奔赴塔所,日有數萬。舍利高出,見者不同。[1]

由此得知,法門寺原名阿育王寺,在岐山之南的鳳泉鄉(今陝西扶鳳縣城北十公里的法門鎮)。北周西魏時已建寺。北周武帝滅佛時曾遭毀棄。隋末唐初,所餘二堂又遭焚毀,貞觀五年(630年),岐州(今陝西歧山)刺史張亮奉敕修復,並將塔中佛骨舍利取出,向世人展示,在當時引起轟動。

所謂“舍利”,是梵語sarira的音譯,又譯為“設利羅”,意思是“身骨”,通常指釋迦牟尼火葬後遺留下來的一種固體物,如佛頂舍利、佛牙舍利、佛指舍利等。

關於法門寺佛舍利何時進入法門寺塔中地宮,自唐代以來就看法不一。據《法苑珠林》記載,顯慶四年(659年),唐高宗曾猜測該舍利來源於阿育王時代所造的八萬四千塔之一。[2]高宗所講之事,遠在釋迦牟尼圓寂的西元前486年。[3]傳說當釋迦牟尼火葬後,摩揭陀等七國國王派使者到拘屍那城將佛舍利平分,回國後分別建塔安奉並定期舉行紀念活動。徒盧那將原來裝舍利的空瓶帶回,建立一個瓶塔。最後遲到的孔雀王分不到舍利,只將釋迦牟尼火葬留下的炭和骨灰帶回,建立一塔,因而當時共有十處釋迦牟尼舍利塔。釋邊牟尼逝世二百周年以後,印度孔雀王朝的阿育王建立起一個空前強大的帝國。他將八王所建佛骨舍利塔中的舍利取出,分別盛入八萬四千個寶函,分送各處,建立八萬四千座寶塔,以進一步擴大佛教的影響。

顯然,這是一種誇張的說法。但是,據十九世紀末年歐洲人柏楓和印度人史密斯在釋迦牟尼誕生地蘭毗尼園及釋迦族中心迦毗羅衛國的考古發掘,八王分佛舍利造塔安奉的事蹟已為地下出土的佛骨舍利所證實。[4]

據《法苑珠林》記載,阿育王為弘揚佛法所分八萬四千佛舍利中,在中國的有十九處:西晉會稽鄮縣塔、東晉金陵長幹塔、石趙青州東城塔、姚泰河東蒲阪塔、周岐州岐山南塔、周瓜州城東古塔、周沙州城內大乘寺塔、周洛州故都西塔、周涼州姑藏故塔、周甘州山丹縣故塔、周晉州霍山南塔、齊代州城東古塔、隋益州福感寺搭、隋益州晉源縣塔、隋鄭州超化寺塔、隋懷州妙樂寺塔、隋並州淨明寺塔、隋並州榆社縣塔、隋魏州臨黃縣塔。[5]

在十九寺中,周歧州岐山南塔即法門寺塔。

《法死珠林》所載,將中國不同時代所造的佛塔都說成是以阿育王時分發舍利所造,顯然是令人懷疑的。高宗提出猜測時,僧人智琮即認為“未詳虛實“。後來智琮在法門寺塔中發現了佛舍利,但並不能確證就是阿育王時期分發的佛舍利。

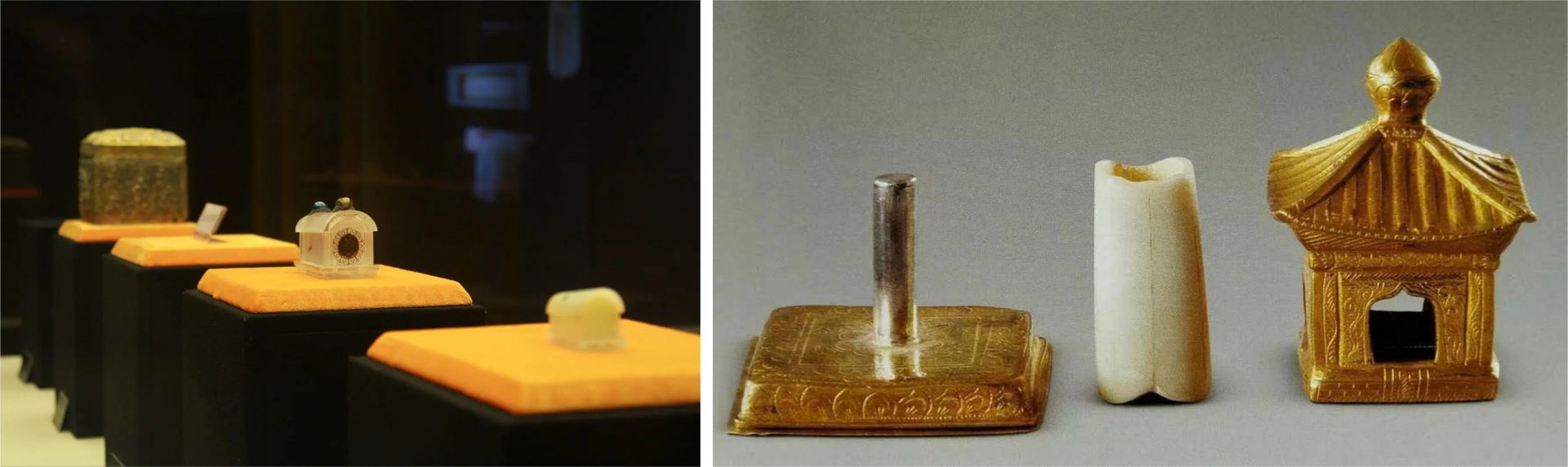

1987年4月3日,陝西省、西安市、扶風縣三級考古隊在清理法門寺塔基時,發現了曾為歷代許多帝王所迎奉的佛指舍利及大批珍貴文物。據地宮中所存《大唐咸通啟送岐陽真人身志文碑》和《監送真身使隨真身供養道具及金銀寶器衣物帳》二通碑文看,法門寺的佛指舍利最早埋入地官的時間當在北魏太和年間(477—499年),距離阿育王的時代已有六、七百年之久。[6]因此,法門寺地宮中發現的佛指舍利,並無法證明就是阿育王時代分發的八萬四千舍利之一。雖然如此,法門寺地宮所發現的佛指舍利,就是當年魏周隋唐許多朝代帝王所迎奉的佛指舍利這一點已沒有疑問。

據資料記載,唐憲宗以前,已有多次迎奉法門寺佛骨。第一次迎奉在北魏時,即《大唐咸通啟送歧陽真身志文》所載,元魏二年歧陽郡拓跋育“初啟基”。第二次在隋文帝末年,由岐陽郡守李敏主持。第三次迎奉在唐太宗貞觀五年(631年),即上文所載歧州刺史張亮奏請太宗重建殿堂、迎奉舍利之事。第四次是高宗顯慶四年(659年),此次已發現形狀如上指的舍利,“骨長可二寸,內孔正方,外擺亦爾,下平上漸,內外光淨,以指內孔,恰得受指,便得勝戴,以示大眾,至於光相,變現不可常准。”[7]第五次迎奉是在武周長安四年(704年),“天后薦之於明堂”。第六次迎奉是在唐肅宗至德二年(757年),由中使宋合禮、府尹崔光遠迎送於內道場。第七次迎奉佛骨是德宗貞元六年(790年),“詔出無憂王寺佛指舍利於禁中,又送至諸寺中以示眾。傾都瞻禮,施財巨萬,二月遣中使複葬故處。”[8]

第八次迎奉佛骨的是唐憲宗。

元和十三年(818年)二月,主持京城佛寺供奉的功德使向憲宗上言,稱鳳翔府法門寺有護國真身寶塔,塔內有佛指骨一節,[9]據傳地宮三十年一開,舍利出則歲平人安。據功德使計算,從德宗貞元六年(790年)至明年元和十四年(819年),恰好三十年,因此請憲宗准奏迎奉法門寺佛骨。

自元和中期以來,憲宗採取了多種措施來弘揚佛法。平淮西以後,禮佛活動漸趨高潮。但是,這些方式憲宗尚不滿意,他希望能有更直接的方式來表達對佛祖的崇信,來取得長生不老及來世富貴。值此佛指舍利當出之際,憲宗決定利用這一機會,舉行迎奉佛骨的大典,掀起禮佛祟法的高潮。

元和十三年(818年)十二月一日,憲宗派僧人惟應、端甫等人赴鳳翔法門寺迎奉佛骨,[10]並令高品宦官杜英琦監迎。[11]為表示隆重,憲宗於十二月十四日,派中使持香火監領宮人持香花至臨皋釋迎接佛骨。隨後,憲宗又令中使率禁兵及僧徒前往迎護,並專門打開光順門請納佛骨。佛骨到達京師,憲宗留於禁中三天,“開法場於秘殿,為人請福,親奉香燈。”[12]隨後,將佛指舍利輪流送置京師各佛寺,供僧俗眾人供養禮拜。京師王公士庶,競相奔走施捨,唯恐落後。有的百姓為能見到佛骨,祈求賜福,竟然廢業破產。有的信徒為示虔誠,在頭頂燃燈,在脊背燒燭,即使燒傷也再所不顧。一時間,京師內外,方圓數百里,掀起了空前的禮佛高潮。

在這禮佛的狂熱之中,由於人多眾雜,出現了一些不和諧的現象:—些不法惡少,詭言供養,專事盜劫,以至佛骨所至之處,盜賊頻頻出現,吏不能禁。既經擒獲,竟發現不少人是那些燒頂灼臂以示虔誠的人。[13]

元和十四年(819年)的禮佛迎奉佛骨活動,大約持續了四、五個月之久。四月八日,憲宗親登勤政樓,觀看市中所設僧齋之會,盛陳雜樂、百戲,太陽落山方告結束。

對於這次空前規模的迎奉佛骨活動,刑部侍郎韓愈上書堅決反對,於是發生了在當時和後世引起巨大反響的諫佛骨事件。

[1]《法苑珠林》上冊第51卷,第608—609頁。揚州:廣陵古籍刻印社1990年12月影印本。

[2]《法苑珠林》第5l卷,第600頁。

[3] 關於佛佗卒年,在南傳北傳佛教中有許多不同的說法,國內外研究者也有不同見解。此處採用我國傳統說法。參見任繼愈總編、杜繼文主編《佛教史》第9頁,北京:中國社會科學出版社1995年版。

[4] 參見枯明、張天傑、田旭東《法門寺與佛教文化》第66頁,西安:陝西師範大學出版社1988年版。

[5]《法苑珠林》第51卷,第605~606頁。

[6] 據《大唐咸通啟送岐陽真身志文碑》所載:“釋迦大師示滅一百九十年,天竺有國君號無憂王,分遺形舍利八萬四千塔,閻浮聚落,有逾一億舍,即置於宗。睹彼岐陽重真寺乃其一也。元魏二年,岐守拓跋育初啟塔基,肇申供養”,法門寺舍利供奉已久。舍利塔系由北魏拓跋育始建。見陝西省考古研究院、法門寺博物館等單位編《法門寺考古發掘報告》上卷,第229頁。北京:文物出版社2007年版。

[7]《法苑珠林》第51卷,第609頁。

[8]《資治通鑒》第233卷,第7520頁。

[9] 據1987年考古發掘,法門寺地宮出土有四枚佛指舍利,第1枚為玉質,高403,重16.2克。第2枚亦為玉質,高4.1,重13.5克,第3枚為骨質,高3.94,重9克。第4枚亦為骨質,高3.7,重7.8克。其中第3枚,據《大唐咸通啟送岐陽真身志文碑》載當為“真身”“靈骨”“金骨”。見《法門寺考古發掘報告》上卷,第275頁。圖片見同書下卷第252-254頁。北京:文物出版社2007年4月版。

[10] 憲宗命僧惟應迎奉佛骨見《冊府元龜》第52卷,第579頁;命端甫迎佛骨事見《宋高僧傳》第6卷,第741頁。

[11] 監迎佛指舍利的中使杜英琦的墓誌已在陝西西安市東郊發現,志文記載了其監迎佛指舍利的具體過程:“國家按釋氏傳記,歧陽縣有真身指節塔,每卅年一示,群有則歲豐稔。將選專使,實難其人,僉曰:公性不好腥羶,志每存正直,護持舍利,非公而誰。帝允昌言,命公為使。公遂齋以□道,委質香緣,奉命而行,與僧錄惟應、法師端甫等寶釋而返,遍示京邑,福利元元,為時所重。”見《西安碑林博物館新藏墓誌續編》第518頁。

[12]《宋高僧傳》第6卷,第74l頁。

[13]《唐會要》第47卷,第838頁。

仿唐建築

三、諫佛骨事件

韓愈,前已論及,在征討淮西時曾數次上書陳述用兵之策,其後又隨裴度赴前線督軍,在平淮西之役中建有功績。在奉詔起草《平淮西碑》,隨後又被否定以後,政治上處於被壓制的地位。但是,面對如此狂熱的迎奉佛骨活動,韓愈毅然上書,堅決反對迎奉佛骨。

韓愈對佛事的反對,由來已久。他曾在《送靈師》一詩中寫道:

佛法入中國,爾來六百年。

齊民逃賦役,高士著幽禪。

官吏不之制.紛紛聽其然。

耕桑日失隸,朝署時遺賢。[1]

在另一首《送惠師》詩中,韓愈稱惠師信奉的佛教:“子道非吾遵,……吾非西方教。”韓愈自以儒學的衛道士自居,對於佛教的說教及佛教所帶來的社會影響,都持批判的態度。

元和十四年(819年)正月。韓愈向憲宗奏上《諫佛骨表》。在上表中,韓愈主要從五方面反對奉迎佛骨:

第一,韓愈認為佛教是夷狄之人的西方宗教。而夷狄之人,與中國語言不同,衣服殊制,“口不道先王之法言,身不服先王之法服,不知君臣之義,父子之情”,英武如憲宗一樣的君主是不應當信奉的。這裡,韓愈主要以佛教與中國傳統儒學思想相違背。不符合中國國情為依據,反對提倡佛教。

第二,韓愈認為,佛教並不能使國家安泰,君主長壽。韓愈將佛教流入中國前後的朝代相比較,認為後漢以前君主不奉佛教而有壽考,天下太平,百姓安樂。而漢明帝佛法傳入中國後,亂亡相繼。宋、齊、梁、陳、元魏,越是祟信佛教,國祚越是短促。韓愈特別指出:梁武帝前後三度捨身佛寺,最後卻餓死台城。因此,奉佛不僅不會使國泰民安,反而會使國祚不長,君主早亡。

第三,韓愈批評奉迎佛骨給社會及生產帶來巨大危害,認為長安百姓灼頂燔指、百十為群、解衣散錢,自朝至暮,轉相仿效,唯恐後時,老幼奔波,棄其生業。如果不加以禁止,必然會傷風敗俗,傳笑四方。這絕不是無關緊要的“細事”。

第四,韓愈上表中再次提及並肯定憲宗即位之初,禁止偽度僧尼道士、不許別立寺觀的做法。婉轉地指出,憲宗同意迎奉佛骨,也許是因為國泰年豐民安,以此來使士庶“戲玩娛樂”而已。可現在憲宗卻登御樓觀佛骨,迎入宮中供奉,影響中興大業。

第五,韓愈認為佛骨是“穢朽之物”,“枯朽之骨”,凶穢之餘,豈能迎奉於宮禁之中!韓愈為此批評“群臣不言其非,御史不舉其失”,自己為此感到羞恥。他請求憲宗“以此骨付之水火,永絕根本,斷天下之疑,絕後代之惑。”使天下人知道皇帝這樣的大聖人所作所為,超過尋常人萬萬倍。這樣豈不盛哉!豈不快哉!

最後,韓愈表示,“佛如有靈,能作禍祟,凡有殃咎,宜加臣身”。[2]

韓愈上表,言直情激,毫不掩飾自己堅決反佛的觀點,這與他長期反佛的立場是一致的。他之所以不顧天下之大不韙,冒死上諫,是出於對佛教蠹政害民嚴重後果的認識,是出於對憲宗即位以來改革朝政、平定藩鎮、大唐已開始中興這一事業的滿腔熱望與期待。在韓愈看來,國家剛剛呈現振興之望,皇帝便沉迷佛事,天下士大夫將會為之寒心。

韓愈的表疏奏上以後,憲宗閱後大怒,隔天以後,將韓愈《諫佛骨表》出示宰臣,表示準備將韓愈處以極刑。

韓愈之前,唐代曾出現過多位上書或進言反佛教的士大夫。如高祖、太宗時的傅奕;高宗武則天時期的狄仁傑、張廷珪;中宗、睿宗時期的呂元泰、韋嗣立、辛替否;玄宗時的姚祟;德宗時的彭偃等。如果從傅奕等人上書對佛教的批判來看,其激烈程度許多並不在韓愈《諫佛骨表》之下。然而從高祖、太宗,到武后、玄宗、德宗,都能夠容忍這些言論,為什麼憲宗一定要將韓愈置於死地呢?這至少有二方面的原因:

首先,上書的背景不同。憲宗以前,特別是唐中期以前,佛教的地位尚不能獨排道教和儒學。在唐初高祖、太宗及玄宗時,佛教都在道教之下。因此雖然像傅奕那樣尖銳的反佛言論,也並沒有受到皇帝的責難。而唐中期以來,佛教的地位卻蒸蒸日上。憲宗自平藩鎮取得一系列勝利以後,對佛教的迷信日益加深,虛心納諫的作風也有所改變,韓愈此時上《諫佛骨表》,受到憲宗的怒責便是不奇怪的了。

第二,上書強調的重點、方法不同。傅奕等人的上書,大力批判佛教與皇權的對立,認為佛教“竊人主之權”,“以匹夫而抗天子”,“於國家有害”。從維護皇權這一角度來批判佛教,努力使君主認識到,反佛教是為了強化皇權。[3]而韓愈的《諫佛骨表》雖也批判佛教對社會及生產帶來的不良影響,但比較多的則是攻擊信奉佛教的帝王都不得長壽,將君主帝王同佛教放在同一個位置上批判,觸犯了憲宗作為帝王的尊嚴。憲宗在韓愈上表後曾言:“韓愈言我奉佛太過,我猶容之,至謂東漢奉佛之後,帝王咸致夭促,何言之乖刺也,愈為人臣,敢爾狂妄,固不可赦”。[4]從憲宗所言可見,韓愈作為人臣,竟敢稱信佛的帝王不得長壽,無異於攻擊憲宗奉佛亦不會有好下場。這是對皇帝尊嚴的嚴重侵犯,是憲宗無論如何也難以接受的。

從韓愈上表以後憲宗的強烈反應可以看出,自平淮西以後,憲宗在有意識地加強皇權。元和初期、中期,憲宗尚能夠虛心聽取臣下意見,那是以不損害君子的尊嚴為限度的。像白居易那樣直言“陛下錯”,李絳直言宦官專橫等,都一度引起憲宗的極大反感。不過,當時憲宗出於重舉貞觀、開元之政、平服割據方鎮等大局的考慮。事後大都能認識到自己的失態,承認自己的不對。而現在,平定藩鎮的鬥爭已取得決定性勝利,人們對憲宗的稱頌不斷高漲。在這種情況下,放任韓愈的“狂妄”的行為,無異於是為輕君慢上之人大開綠燈。因此,憲宗有心要殺一儆百,進一步維護與體現皇帝的尊嚴。

總之,憲宗對韓愈《諫佛骨表》的震怒,與其說是因為韓愈攻擊了佛教,不如說主要是因為韓愈觸犯了憲宗的尊嚴。

其實,嚴格來說,韓愈的《諫佛骨表》除了過激的言論,在理論上對佛教的批判並沒有多少力量。特別是韓愈以信奉佛教必然短壽作為立論根據,本身已陷入了佛教因果報應的迷誤。這一點王夫之就曾尖銳地指出:“愚者方沈酣於禍福,而又以禍福之說鼓動”,豈不荒謬。[5]正是因此,《諫佛骨表》難以起到勸諫憲宗限制佛教的作用。

為了挽救韓愈的生命,裴度、崔群紛紛上奏,認為韓愈上忤尊聽,的確應當治罪,但是,如果韓愈不是因為內懷對帝皇的一片忠懇,怎會如此。因此,請憲宗能予以寬大處理,以鼓勵他人進諫。裴度、崔群之後,朝廷中的國戚、諸貴也認為“罪愈太重”,為韓愈說情。略微冷靜以後,憲宗也認為處之太過,於是決定將韓愈改貶為潮州(今廣東潮州)刺史。

潮州位於嶺南道東部,東臨南海,屬縣有海陽、潮陽、程鄉三縣。元和年間戶口只有一千九百五十。[6]潮州是唐代最為邊遠、號為多瘴疾的貶所。中央官員貶至此處,可以說是除死刑以外最重的處罰了。元和十四年(819)正月十四日,韓愈接敕後即日上路,在藍田關,遇大風雪,韓愈寫下了著名的《左遷至藍關示侄孫湘》—詩:

一封朝奏九重天,夕貶潮州路八千。

欲為聖朝除弊事,肯將衰朽惜殘年。

雲橫秦嶺家何在,雪擁藍關馬不前。

知汝遠來應有意,好收吾骨瘴江邊。[7]

詩中表達了韓愈為諫佛骨而遭貶,但並不後悔的志向,同時也充滿了必死潮州的悲壯情緒。

到潮州以後,韓愈馬上向憲宗上表,稱自己“狂妄戇愚,不識禮度。上表陳佛骨事,言涉不敬”,但“言雖可罪,心亦無他”。韓愈在上表中談到潮州的惡劣條件,稱自己“少年多病,年才五十,發白齒落,理不久長”,在這極遠惡的地方,死亡無日。“苟非陛下哀而念之,誰肯為臣言者。”上表中,韓愈勸憲宗應“東巡泰山,奏功皇天”。同時,他表示自己的才華“使古人復生,臣未肯多讓”。表示願意為憲宗歌功頌德。[8]

憲宗接到韓愈的上表後,對韓愈這種謙卑悔過的態度表示讚賞。憲宗也想到了這些年來,韓愈的功勞及韓愈寫的那些歌頌自己的詩篇,記得元和初年平定西川,韓愈曾寫了一首長達—千零二十四字的《元和聖德詩》詩,詩中稱自己“一似堯禹,生知法式,動得理所。”[9]現在既然韓愈仍表示願為自己的聖業撰寫詩文,自己為什麼要辜負臣下的一片忠心呢!

第二日,憲宗即向宰臣們說:“昨得韓愈到潮州表,因思其所諫佛骨事,大是愛我,我豈不知?然愈為人臣,不當言人主事佛乃年促也。我以是惡其容易。”[10]。憲宗有心重新起用韓愈,但皇甫鎛認為韓愈,“終太狂疏”。可以量移別郡(遇赦免後將貶所酌情移至較近處所)。於是憲宗將韓愈改授為袁州(今江西宜春)刺史。此後一直到穆宗即位,韓愈才又重新回到中央。

從憲宗對韓愈上《諫佛骨表》一事的處置可以看出,憲宗對佛教的迷信有了加深。更重要的是,對於那些有損君主威望及有損皇權加強的人和事,憲宗的處罰有了明顯的加強,體現了憲宗晚年有意加強皇權的強烈願望。

[1]《全唐詩》第337卷,第832頁。

[2]《舊唐書》第160卷,第4200頁。

[3]《廣弘明集)》第12卷,第175頁,上海:上海古籍出版社1991年版。

[4]《舊唐書》第160卷,第4200頁。

[5]《讀通鑒論》第25卷,第899頁。

[6]《元和郡縣圖志》第34卷,第894頁。

[7]《全唐詩》第344卷,第853頁。

[8]《舊唐書)》第160卷,第4202頁。

[9]《全唐詩》第336卷,第829頁。

[10]《舊唐書》第160卷,第4202頁。

仿唐建築

第三節 佞道與服食仙丹

憲宗晚年祟佛,同時對於道教的神仙長生不老之說,也深信不疑。在唐代,在以儒學作為統治主導思想的同時,既崇佛、又通道的“三教合一”現象,由來已久。僧人廣宣《禁中法會應制詩》中就有“天上萬年枝,人間不可窺,道場三教會,心地為王期。”的詩句。[1]生動地反映了宮中道場佛、道、釋三教共聚一堂的情況。

在唐初,高祖、太宗都宣佈道教地位在儒佛之上。所謂“老教、孔教,此土之基;釋教後興,宜祟客禮。”[2]乾封元年(666年),高宗亳州(今安徽亳縣)祭拜老君廟,追號老子為太上玄元皇帝。儀鳳三年(678年),詔令以《道德經》為上經。開元二十一年(733年)唐玄宗親自注釋《道德經》,令人誦習。天寶年間,玄宗對道教的迷信到了無以復加的程度,老子的稱號不斷升級,先後被封為太上元元皇帝、大聖祖元元皇帝、大聖祖大道元元皇帝、大聖高上大道金闕元元皇帝。[3]道人張果先後成為太宗、高宗、則天、玄宗宮中的座上貴客。

肅宗、代宗、德宗深佞佛事,但對道教也頗厚愛。乾元元年(758年),肅宗令道士何智通在尚書都省設醮祈雨,用特牲祭禮,令宰相裴冕及尚書侍郎等眾官出席,使用覲見皇帝的朝儀。大曆八年(773年),代宗在令天下寺院增加僧尼的同時,也令道觀普遍增加道士,不滿七人者增為七人,三十以上者度十七人,二十七以下者度三人。十二年又詔令天下仙洞靈跡之處,禁止樵采。[4]德宗也崇道教,貞元五年(789年),曾下詔令:“釋道二教,福利群生”,令各處修葺道觀,並不允許俗客居住在觀內。

憲宗即位以後,最初對道教如同對佛教一樣,並不十分熱心。元和二年(807年)三月,對偽度的道士同佛教的僧尼一樣,進行過儉括,限制其無限的發展。[5]元和中期以後,憲宗對道教神仙之說,隨著自己企求長生不老欲望的增加而興趣大增。元和八年(813年),憲宗令中尉彭忠獻師徒三百人修興唐觀,賜錢十萬,“壯其舊制”,擴大興唐觀的規模。為求道求仙方便,憲宗下令在興唐觀之北開設復道,直通禁中,以內庫絹千匹、茶千斤賞賜參加工程的役夫。同時,以莊宅錢五十萬、雜穀上千石,充作擴大道觀等費用。九年(814年)二月,憲宗令將宮中的道教神仙圖像經法等九車賞賜給興唐觀。[6]

唐代皇帝崇尚道教,一方面是利用李唐與道教先祖老子同姓的有利條件,通過弘揚道教來維護李唐的統治,正像唐太宗所言:“朕之本系,起自柱下,鼎祚克昌,既憑上德之慶,天下大定,亦賴無為之功。”[7]實際上,老子李聃是道家思想的奠基人,與道教並無多少關係。道教是漢代才從神仙巫術中發展起來的。唐代將老子作為道教先祖加以供奉,無非是要增加李唐的神聖天授色彩,證明其統治的合法性不可動搖而已。

道教在唐代的昌盛,另一個十分重要的原因,是專制帝王都企圖通過道教的神仙丹藥之術,來尋求長生不老、延年益壽。這就是所謂“神仙之道,以長生為本”。

服餌丹藥,自魏晉以來即十分風行,如魏晉時士大夫廣泛服用的寒石散即丹藥的一種,寒石散用丹砂、雄黃、雲母、石英、鐘乳石等礦物燒煉而成,據說曹魏時何晏開始服用此藥,魏晉間士族多以服食寒食散相尚。唐初以來,在竭力提高道教地位的同時,從太宗開始,高宗、武則天、玄宗,都熱衷於求仙煉丹,以求長生。太宗曾發使奔赴各地,采諸奇藥異石。貞觀二十二年(648年),王玄策從天竺帶回一名叫那邏邇裟婆寐的天竺方士,太宗“深加禮敬,使合長生藥。”[8]其後,太宗終因服食丹藥中毒,發病去世。高宗也熱衷服食丹藥。開耀元年(681年)因餌丹藥而令太子監國。[9]武則天雖大倡佛教,但也熱心煉丹求仙之術,晚年曾令張昌宗為其採煉丹藥。玄宗在唐代諸帝中是最熱心煉丹求仙的,晚年親自在興慶宮合煉長生之藥。

唐代中期以前諸帝,煉丹服餌者多是政治上有作為的君主,而且大多都是在統治後期開始著迷於服餌。唐憲宗作為一代中興之主,竟也未能免離這一覆轍。

《太平廣記》有一篇《唐憲宗皇帝》,記載有這樣一個傳說:“唐憲宗好神仙不死之術”。元和五年(810年),內給事張惟則自新羅國(今朝鮮半島)歸來,對憲宗談起途中見聞。稱在海上山島停泊之處,忽聞雞犬鳴吠。乘月色閒步島上,見到花木樓臺殿閣,金門銀窗,十分華麗。其中有一公子號稱與唐皇帝為友,捧出金龜印請張惟則轉交唐皇帝。憲宗收到此印,對大臣們說,“聯前生豈非仙人乎”?歎息良久。當時又有處士伊祁玄解,談到千百年之事,皆如目擊,憲宗知其為異人,遂密詔令其入宮,館於九華之館,憲宗每日親自訪問,十分敬仰。玄解為憲宗采藥餌食,頗覺神驗。後來玄解與憲宗同觀宮中木刻海上三神山,玄解竟縮身仙化而去,憲宗呼之不應,追思歎恨,於是得病。[10]

小說傳言固不可信,但憲宗自元和中期,越來越企求長生、迷信神仙丹藥卻是事實。

佛祖舍利

元和五年(810年)八月,憲宗曾問宰臣李藩等人:“神仙之事信乎?”[11]李藩回答說;神仙之說,出於道家。其宗旨以《老子》五千言為根本。大旨以去華尚樸、絕棄欽羨、執柔見素為道,少思寡欲為貴。其言與儒家六經相符合。因此歷代以其為治國治心之要。其中並無神仙不死之說。後代的虛誕之徒,假託聖賢之言,遂為怪譎之論。末流漸漸流布廣播。及至秦始皇、漢武帝,為求長生,延召方士,於是有盧生、韓生、少君、欒大之類不逞之徒,售其欺詐,以為禱祠神仙可求長生不死,後來並不靈驗。大唐太宗皇帝頗信天竺胡僧,服其丹藥,遂致暴疾,此事載在國史,實為至誡。

李藩在列舉歷代追求長生成仙者皆不成功的事實後,向憲宗指出:“古人云:服食求神仙,多為藥所誤,誠哉是言也。”他強調,統治天下之君主,據宇宙之廣,撫億兆之眾.只應當嚴恭夙夜,務為治安。這樣四海樂推,無思不服,天命所佑,自知延長。李藩勸憲宗不要聽信誘惑之虛說;“陛下春秋鼎盛,方志升平,倘能深鑒流弊,斥遠方士,道盛德充,人安國理,何憂無堯、舜之壽乎!”[12]

李藩所言,大體講述了道家鼻祖老子的學說與後來道教的不同,正確地說明了所謂神仙長生不老之說並不是老子的思想,而是後來不逞之徒假託聖賢之言。聖明的君主只要能以國以民為重,道盛德充,自然會得天命護佑,享有壽考。

從李藩所言來看,元和五年(811年)左右,確有人向憲宗進神仙長生之類“誘惑虛說”,至於是否就是內給侍張惟則,已無從考證。

憲宗聽了李藩這一席話後,作何態度,《唐會要》、《資治通鑒》等史書都沒有記載,只有《舊唐書·憲宗本紀》載;“憲宗深然之。”即十分贊同李藩的見解。根據當時史實來看,元和五年七月,憲宗自己發起的討伐成德王承宗的戰役歷時一年多,無法取得勝利,最終不得不在赦免王承宗的情況下結束。不僅如此,憲宗企圖以宦官指揮戰爭、壓制朝官的設想也成為泡影,憲宗受到了朝官們空前猛烈的批評,為此憲宗心灰意懶。此時問起神仙之事,亦在情理之中。不過,從憲宗深然李藩之言來看,憲宗雖已流露出對神仙長生之事的嚮往,但尚未到執迷的程度。由於解決藩鎮割據的任務仍十分艱巨,憲宗尚無更多的精力來從事道教神仙長生之事。

元和六年(811年),華州(今陝西華陰)刺史趙昌在麒德殿辭行赴任。趙昌年八十餘歲,趨拜輕捷,召對詳明,憲宗見後歎息不止。命令宰臣秘密採訪趙昌,詢問他的頤養長生之道後奏上。[13]元和六年(811)年末,太子因病去世,使憲宗受到了打擊。他感到人生虛無短暫、捉摸不定,這或許對他後來的崇佛佞道產生了一定影響。[14]元和八年(813年),憲宗大修興唐觀,這是憲宗大規模宣導道教、追求長生不老之術的開端。

元和十二年(817年)十月,討伐淮西的戰爭勝利結束,憲宗十分喜悅。在此中興大局已初具輪廓之際,憲宗希冀這經過艱苦奮鬥得來的既將完成的天下一統局面能夠長久的保持下去,更希望自己能夠永遠享有這經過奮鬥得來的成果,長久地君臨天下萬民,享有榮華富貴。如果說崇佛可以解決來世的因果之緣的話,那麼現在的長生成仙、似乎更為直接、更為迫切、更為現實。史書載:“上晚節好神仙”,[15]“銳於服食”。[16]剛剛平定淮西,便“詔天下求方士”。當時積極鼓動憲宗求長生不老之藥的,是宗正卿李道古、九月剛任的宰相皇甫鎛以及山人柳泌。

李道古,在元和十一年(816年)時,任淮西前線南方戰場的鄂、岳、沔、蘄、安、黃團練觀察使,元和十二年(817年)督軍攻申州(今河南信陽),大敗。由於李道古善於賄賂權倖,淮西之戰後,回京師任宗正卿。李道古在鄂岳任職時,以貪暴著稱,“恐終獲罪.思所以自媚於上”,[17]於是通過皇甫鎛向憲宗推薦了所謂山人柳泌以及僧人大通、鳳翔人田佐元、韋山甫等人。這些人入官以後,都擔任了翰林待詔一職。

柳泌原名楊仁力,自幼學習醫術,“言多涎妄”。自稱能獲致靈草仙丹、合成長生之藥。元和十三年(818年)十月二十四日,憲宗詔令柳泌居住在興唐觀,為其合練長生不老的丹藥。不久,柳泌又向憲宗進言,稱天臺山是神仙聚居的地方,山上多靈草。如果能任他為天臺的長吏,便可以獲取這種靈草。對於柳泌這樣赤裸裸地邀官求爵。憲宗竟然毫不懷疑,於十一月七日,任命柳泌為台州(今浙江天臺)刺史,並賞賜給金紫朝服。[18]

佛祖舍利

台州屬唐江南東道,州境東西三百九十里,南北四百三十五里。統領臨海(今浙江臨海)、唐興(今浙江天臺)、黃岩(今浙江黃岩)、樂安(今浙江仙居)、寧海(今浙江寧海)五縣。台州在開元年間(713—741年)有鄉一百一十五個,戶五萬。天寶元年(742年),台州有八萬三千八百六十八戶,口數達四十八萬九千零一十五人。元和年間(806—820年),台州的戶口數雖然缺載,但毫無疑問,天臺仍是江南道居於前列的大郡,是唐政府重要的賦稅來源地之一。[19]憲宗隨意將這樣一個東南大郡交給一個“山人”,顯然是有失妥當的。

詔令一出,諫官們紛紛進言論奏,認為憲宗喜歡方士,可以採取別的方式,不能隨便令其臨民賦政。憲宗不以為然,對大臣們說:煩一州之力,而能使君主長生,你們為什麼捨不得呢!於是大臣們無人再敢勸諫。從憲宗此言可以看出,憲宗已把個人的長生問題置於一個不恰當的位置了,反映了憲宗晚年思想的變化。[20]

憲宗自從服用柳泌所配丹藥以後,已有慢性中毒的症狀,經常暴躁口渴。身體漸漸虛弱。為此,起居舍人裴潾不顧個人安危,於元和十四年(819年)十月,毅然上書進諫。

裴潾,河東(今山西)人,由門蔭入仕。元和初年擔任右拾遺。元和中期,曾進言勸諫宦官專掌兵權之事。[21]不久前,又曾勸諫憲宗以宦官擔任館驛使之事。現在,裴潾看到憲宗執迷於服食丹藥,感到作為一個起居舍人,雖然是史官,但也不能看著這種情況繼續發展下去了。

裴潾的上書,提出四點意見:

第一,裴潾認為,除天下之害者,受天下之利,共天下之樂者,享天下之福。憲宗即位以來改革朝政、掃平藩鎮,光映千古。“天地神祇,必報陛下以山嶽之壽”,[22]不必借助於丹藥。

第二,直正有仙術、有道法的人,都隱名埋姓,潛遁於山林,唯恐人見。而現在柳泌、韋山甫之流,為求利而來,大言怪論,驚聽惑時,賄賂權貴,其實他們並無什麼長生之術,只會惑主迷眾,欺騙世人。

第三,裴潾指出,金石皆含酷烈熱毒之性,又經燒冶,動經歲月。既兼烈火之氣,必然為身體所難以接受。歷史上所謂合煉長生之藥的方士,多系騙子。既然金石之藥食之可以長生,應當由煉藥人及推薦他們的人先服用一年,以此辨別真偽。

第四,裴潾希望憲宗將所有的虛誕之徒,方藥之士,特賜罷遣,禁止他們繼續欺世惑眾。

裴潾所言,完全是為憲宗著想,然而,憲宗急於求得長生之藥,看到裴潾上書以後,勃然大怒,立即將裴潾貶出朝廷,任其為江陵(今江西九江)令。

柳泌赴天臺任刺史以後,驅使州內吏民登山採藥,督迫嚴急。然而歷時一年多,竟然一無所獲。柳泌自知難以在憲宗面前交差,舉家逃入山谷之中,躲藏起來。浙東觀察使派人將其捕獲,押送京師。按說至此柳泌的騙局已經敗露,憲宗應當對其有所認識。皇甫鎛、李道古卻為柳泌開脫責任,稱柳泌必能製成長生靈藥,憲宗竟又將柳泌釋免,仍使他待詔於翰林院,繼續合煉丹藥[23]。

除柳泌以外,僧人大通也自稱已一百五十歲,得力於長生丹藥,鳳翔人田佐元則自稱有點瓦成金的技術。對於這樣一些騙子,憲宗竟然都加以寵信。反映了憲宗在平淮西以後,為求得長生不死,崇佛佞道,有時幾乎到了不分賢佞的地步。最後,憲宗終因服餌金石丹藥追求長生,種下了殺身的惡果。

通過憲宗在晚年思想上、生活上、用人上及執政方針的一系列變化,可以清楚地看出,憲宗在平服藩鎮,中興大業初步實現的大好形勢下,其作為封建帝王追求享樂、獨斷專制的一面有了較大發展。其元和初、中期銳意進取、銳意改革的意志日漸消磨。“元和中興”已罩上了濃重的陰影。當然,我們這裡所說的變化,是相對於元和初、中期憲宗勵精圖治、奮發有為、以“舉貞觀、開元之政”為己任時的情況而言。實際上,儘管平淮西以後憲宗在各方面發生了一系列的變化,總體來說,憲宗還沒有墮落成為一個庸碌無為的君主、一個完全沉迷於享樂、置國家置百姓於不顧的君主。平心而論,在許多方面,元和初、中期內政各方面改革的慣性力量依然存在,“政道國經,未至衰紊”。[24]這就是為什麼在元和後期,許多方面的政策存在矛盾現象的原因。如在用人方面,憲宗一方面將裴度、崔群等一批賢良排擠出朝廷,另一方面,直到元和十四年(819年)七月,憲宗仍繼續發出求賢的詔令,命令內外官員舉薦人才,憲宗親自策試。[25]武儒衡上疏批評皇甫鎛,憲宗仍然給予支持;[26]一方面憲宗熱衷於佛道,改革意志有所消退,另一方面憲宗仍關心政事,如元和十三年九月降大雪,深數尺,天氣奇寒,有凍死者,宰臣請放朝,憲宗卻堅持上朝理事。元和十四年八月,大暑方甚,崔群等大臣擔心憲宗過於疲勞,請求放朝,憲宗卻說:“今天下雖難漸平,尤須勤於政理,雖熱朕不為勞。”“固留群臣,久之方退。”[27]平定淮西以後,憲宗仍作出不少改革的決策,如元和十三年三月,憲宗頒佈關於職田改革的詔令;[28]七月,頒佈關於營田改革的詔令[29];八月,頒佈關於法律的格後敕,令法司詳斷刑憲[30];元和十四年四月,憲宗作出削弱節度使軍權、鎮遏守捉兵馬皆歸州刺史指揮的決定;[31]五月,憲宗仍關心孟簡計會水道之事。

總之,元和十二年(817年)平淮西以後,雖然憲宗在思想、生活及執政方針上發生了一些變化,但這些變化仍屬於局部性的、非本質性的變化。總的看,憲宗仍是關心政事的,執政方針的基本點仍是制裁藩鎮、改革內政、繼續中興大業的,憲宗仍屬於唐代歷史上有作為的中興之主。如果憲宗不是突然去世,並不能排除他取的更大成功的可能。

[1]《文苑英華》第178卷,第871頁。

[2]《大正新修大藏經》第52冊,第2104號。《集古今佛道論衡》第4卷。

[3]《冊府元龜》第54卷,第606頁。

[4]《冊府元龜》第54卷,第606頁。

[5]《唐會要》第55卷,第881頁。

[6]《冊府元龜》第54卷,第606頁。

[7]《唐大詔令》第113卷,第537頁。

[8]《資治通鑒》第200卷,第6303頁。

[9]《資治通鑒》第202卷,第6403頁。

[10]《太平廣記》第47卷,第290頁,北京:中華書局1981年版。

[11]《舊唐書》第151卷,第431頁。

[12]《舊唐書》第14卷,第432頁;《唐會要》第52卷,第899頁。

[13]《舊唐書》第151卷,第4063頁。

[14]《舊唐書》第l 4卷,第431頁。

[15]《資治通鑒》第240卷,第7754頁。

[16]《舊唐書》第131卷,第3642頁。

[17]《資治通鑒》第240卷,第7754頁。

[18]《資治通鑒》第240卷,第7754頁。

[19]《元和郡縣誌》第26卷,第627~629頁。

[20]《資治通鑒》第240卷,第7754頁。

[21]《舊唐書》第171卷,第4447頁。

[22]《舊唐書》第171卷,第4448頁。

[23] 《資治通鑒》第241卷,第7775頁。

[24] 《舊唐書》第15卷,第472頁。

[25] 《冊府元龜》第645卷,第7732頁。

[26] 《資治通鑒》第241卷,第7768頁。

[27] 《冊府元龜》第58卷,第651頁。

[28] 《冊府元龜》第507卷,第6087頁。

[29] 《唐會要》第28卷,第1434頁。

[30] 《唐會要》第55卷,第946頁。

[31] 《資治通鑒》第241卷,第7768頁。

唐代將軍李靖征戰想像圖