海上學人賈植芳

吳中傑 2021/12/21 刊 上文選自《海上學人》

20世紀50年代前期,當賈植芳先生在復旦大學中文系講授《中國現代文學》和《俄羅斯—蘇聯文學》,大受學生歡迎的時候,我雖然已經進入復旦,但還沒有機會去聽他的課。因為我們班的《中國現代文學作品選》是由別的老師教的,而《俄羅斯—蘇聯文學》則是高年級課程,我們低班生無緣聆聽。所以那時我並不認識賈先生。當我即將進入高年級時,反胡風運動開始了,賈先生以“胡風反革命集團骨幹分子”罪,被關進了監獄,從此,他就在復旦人的視野中消逝了。

待到他刑滿獲釋,再度出現在復旦園時,“無產階級文化大革命”即將開始,學校裡已是山雨欲來風滿樓的局面,人人自危,相視何敢相問。況且,在當時,服刑結束被放出來的人,叫做“刑滿釋放分子”,仍是被管制的對象。賈先生自然不能回到中文系,他被安排在出版科監督勞動。矮小的個頭,精瘦的身軀,卻幹著最繁重的生活:打掃廁所,油印講義,搬運重物。不知情的人絕對看不出這個穿著破衣服默默幹活的小老頭,是當年活躍在講臺和文壇上的教授、作家。

我與賈植芳先生相識,是1970至1971年在奉賢五七幹校。那時,我也被打成了一個“反革命小集團”的“分子”,押送到幹校,監督勞動。我們成了難友。

本來,當年在看了《人民日報》公佈的三批“胡風反革命小集團”(先稱“反黨小集團”)的材料,學習過毛澤東執筆的“編者按語”,拜讀過許許多多揭發文章,並參加過大大小小的批判會之後,我對於他們的反革命性質是深信不疑的。但是,1970年,張春橋及其屬下按照“胡風反革命小集團”的樣板,炮製了“胡守鈞反革命小集團”案,並且把我也“團”了進去之後,我切身感受到製造冤假錯案者在編排材料時,如何掐頭去尾、移花接木、無中生有、主觀臆斷、無限上綱的伎倆。從而也就懷疑起胡風集團案件的真實性了。

因為同是監督改造物件,我們常常在一起勞動。幹的自然是重活:挑水、挑糞、挑稻草、挑花萁(即棉花秸)、挑溝泥……差不多是一根扁擔不離身。那時,賈先生已是年近花甲之人,但仍得與我們年輕人一起挑。不過,他倒也挺得住。他說,他在監獄裡每天要挑十多擔水,鍛煉出來了。有時,“革命群眾”開會或聽檔去了,我們幾個“物件”(按:此非鄉下農民所謂“談戀愛,搞物件”的“物件”,而是工軍宣隊對“監督勞動對象”的簡稱也)得以偷閒在田頭多坐一會,也聊聊天。案件的事,自然是絕口不談的,所談大抵是日常瑣事。

比如,我們稱讚賈先生身上穿著的那身粗布衣裳好,耐磨,他就告訴我們:“這是俺老婆自己種棉花,自己紡紗,自己織布,自己給俺做的衣服。她現在在俺老家種地,積了錢,就到上海來看俺。”有時也談及他哥哥賈芝及嫂子李星華(李大釗之女),說他們對他很好,他關在監獄裡時,賈芝征得組織上同意,每月給他寄零花錢,所以他的日子過得比別的囚犯好些,還訂了份報紙看看。他說以前領養過賈芝的一個孩子,1955年出事後,帶回去了,現在這孩子長大了,有出息了。談到這些事,他精神上很得到些安慰。

在幹校裡,賈植芳先生最大的享受,是在勞動結束之後,或是在下雨天,抽著八分錢一包的生產牌香煙,坐在床沿上讀《馬恩選集》,讀得高興時,整個身子都會擺起來,而髒不拉嘰的墊單已經有一半滑到地下,他也不覺察。只可惜,這種享受的機會並不太多,因為我們那位出身于貧下中農的老山東排長,比工軍宣隊還要革命,雖然他自己也算是大學教師,但他總認為別的知識份子勞動太少,而這些管教物件就更不能坐下來休息,所以經常給我們額外增派些加班加點的活兒,勞其筋骨,利於改造也。

賈先生那時沒有工資,每月只拿三十元的生活費,經濟上相當困難。但他也並不在意,或者說是無可奈何,只要日子能混得下去就可以了。他不善治生,各種票證常常被住在一起的工友“借”走,自己即使回校時,也是吃食堂,偶爾到五角場小飯店裡沽二兩土燒酒,買一包豬頭肉,再吃上一碗陽春麵,就算是極大地改善生活了。這種劣質土燒,喝下去頭暈,他說,有時走出店堂,直覺得頭上的帽子要飛起來。

這樣的日子一直熬到“文革”結束,賈先生才回到中文系,先是被安排在資料室管圖書雜誌和編寫作家資料,胡風案件平反後,再回到現代文學教研組。但此時,他已年近古稀,不可能再像當年那樣上很多課了。不過賈先生仍舊勉力工作,帶了很多研究生,還兼任過復旦圖書館館長。

賈先生一復出,周圍便聚集了很多人,舊雨新知,高朋滿座。有同案的患難朋友,有新認識的同行專家;有當年受到牽連的老學生,有新時期成長起來的文學青年;自己名下的研究生當然不必說了,國內外的學子也紛紛慕名而來。賈先生一向好客,聽說1955年之前,他家就不斷有學生來問學、求教、吃飯,也常有朋友來喝酒聊天,每每要到深夜,他才能坐下來備課、寫作,經常弄到通宵達旦。

那時,教授的待遇好,他的稿費也多,但他並不講究個人享受,也不事積蓄,而是奉行有錢大家花主義,把錢都用在朋友身上;現在,教授的工資低,他的稿費收入也少了,但他仍喜歡留客吃飯,自己有時弄得很拮据,也不以為意。賈先生是山西襄汾人氏,那是個產汾酒的地方,他年輕時好飲,而且酒量也大,現在生了胃病,不能再喝酒了,但他看著別人在他家喝酒也很高興,就好像自己也過了酒癮。他就是這樣一位有豪俠之氣的人。

賈先生熱心助人,樂於提攜後進,把幫助學生出成果看得比自己著書立說還重要。他不但花很多時間耐心地指導學生進行科學研究,而且還利用自己的社會關係為學生聯繫發表文章和出版著作的地方。

當年因與賈先生接近而進過監獄的施昌東就跟我說過,賈先生那時曾幫他和曾華鵬、范伯群三人擬定了畢業論文題目,要他們一人寫一篇作家論:《朱自清論》《郁達夫論》和《王魯彥論》,由他介紹,合出一本書。那時青年人發表一篇文章也很不容易,如能出一本書,這是多麼好的事啊,三個年輕人在學術上馬上就站住了。

可惜文章還未寫好,賈先生就出事了,這三位年輕人也都因此而受到審查。後來他們各自或聯名發表文章、出版著作,雖然是各人自己努力的結果,但他們一直感謝恩師當年的培養。施昌東早已逝去,而范伯群、曾華鵬雖然都已成為名教授,至今仍對賈先生執弟子禮甚恭。——施昌東去世後,賈先生還幫助他出版遺作,並照顧他的遺屬。雖然賈先生的罪名之一是拉攏青年、毒害青年,而且當年也確有青年反戈一擊,在他傷口上撒鹽,但他卻毫不在意,助人為樂的思想至今不變。他常常把自己的研究資料和研究心得提供給學生,讓他們去寫作,並幫他們出書。

賈植芳先生一生坎坷,坐過很多次監獄:日本人的、國民黨的、共產黨的,四進四出。所以他寫的回憶錄就叫做《獄裡獄外》。儘管吃過很多苦頭,但他仍很達觀;因為經過許多磨難,所以已經榮辱不驚,也無所求了。他說,他這一輩子,是與賈師母任敏兩個人互相攙扶著,在泥濘的道路上一腳高一腳低地走過來的。正因為如此,所以他把人生體驗看得比做學問來得重要。他引用梁漱溟的話說:“我不是學問中人,我是社會中人。”他說,他浪跡江湖,是想實現自己的人生價值,要努力把“人”字寫得端正些,以盡到自己的社會責任。他雖然從青年時代起就熱愛寫作,很早就是一個知名作家,但他始終把文學作為業餘的愛好,只把它看作自己人生感受的一種記錄,而認為第一要義,仍在於人生社會本身。

由於他社會閱歷豐富,對人生有著深切的體會,因而,他與那些書生氣十足的文人學者不同,對於世情具有洞察力,能看清一些微妙的關係,言人之所未言。還在50年代初期,賈植芳先生就奉勸胡風,不要再捲入鬥爭了,要趕快退出來。他說:“我們這些人都不能和魯迅相比,魯迅對中國歷史瞭解得深,所以他搞政治能進得去,出得來,而我們則不行,走進去就出不來了。”

當時胡風聽不進這個意見,後來終於還是上了三十萬言書,自以為是對革命文藝事業負責,而事情的發展卻完全相反,果然使他們陷進泥潭拔不出來。賈先生與胡風相濡以沫,感情極深,胡風逝世之後,他極其悲痛,在追悼會上號啕大哭,不能自製。

但他仍直率地指出:胡風有忠君思想,並為此所累。因撰挽聯云:“焦大多嘴吃馬糞,賈府多少有點人道主義;阿Q革命遭槍斃,民國原來是塊假招牌。”後恐有所不便,又另撰一聯云:“因直而獲罪可憐古今竟這麼相似,今日祀忠魂時代畢竟不是老封建。”後來日本人譯介這段史料,卻將“賈府”注解為“賈植芳府上”,意思全弄擰了。——大概這位譯者沒有讀過《紅樓夢》,而且畢竟與中國文化隔了一層,不能領會其中微妙處。中國的事,還是中國人自己瞭解得深。

近讀胡風事件三十七人回憶錄:《我與胡風》,其中綠原的文章就提到賈先生所說關於魯迅的話,並引用了魯迅《隔膜》一文中的片斷:“進言者方自以為在盡忠,而其實卻犯了罪,因為另有准其講這樣的話的人在,不是誰都可說的。一亂說,便是‘越俎代謀’,當然‘罪有應得’。倘自以為是‘忠而獲咎’,那不過是自己的糊塗。”綠原接著感歎道:他在重讀此文之後,這“才發現胡風和我們‘糊塗’到什麼地步,真是已經欲哭無淚了”。而賈先生早能看到這一層,正是他人生閱歷的豐富使然。

賈植芳與吳中傑先生介紹

作者吳中傑先生追求的是歷史的真實,因而突破了傳統的虛飾寫法,力求寫出人物的真實面貌和歷史命運。這些特寫的主人公都是一些很有特色的學人,文章透過許多細節,表現出他們的生活情趣和內心世界。

作者與他們中的大多數相識相知,筆下富有感情,寫得親切動人,但筆調極其平實,只呈在客觀的描述中,提出了許多值得思考的問題。

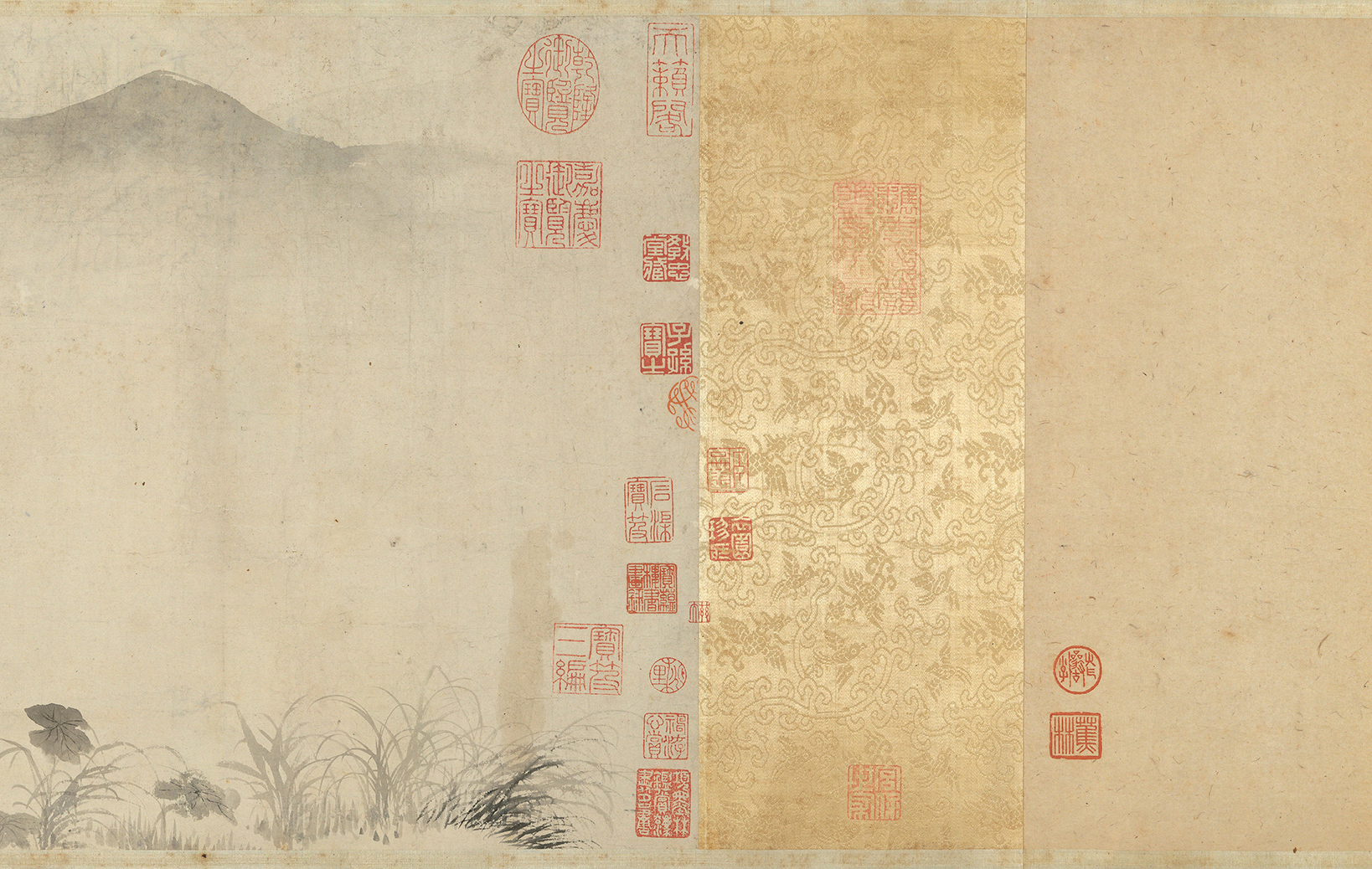

賈植芳先生是著名作家、翻譯家、學者,“七月派”主要成員,復旦大學中文系現代文學、比較文學學科奠基人。今擷取吳中傑先生記賈植芳先生一文,以饗讀者。

《海上學人》是一組學人特寫。這些特寫的主人公包括陳望道、郭紹虞、劉大傑、朱東潤、陳子展、蔣天樞、趙宋慶、趙景深、王欣夫、吳劍嵐、吳文祺、張世祿、樂嗣炳、賈植芳、餘上沅、方令孺、孫大雨、王中、趙敏恒、吳斐丹、鮑正鵠、胡裕樹、蔣孔陽、畢修勺、朱洗、王元化、陳從周、錢谷融、王道乾、辛豐年、劉衍文、章培恒、葉鵬、顧易生、施昌東、戴厚英等,文章透過許多細節,表現出他們的生活情趣和內心世界。