遊走於抒情詩與敘事散文之間的小說抑或繪畫

——老張斌小說的一種個人主義解讀

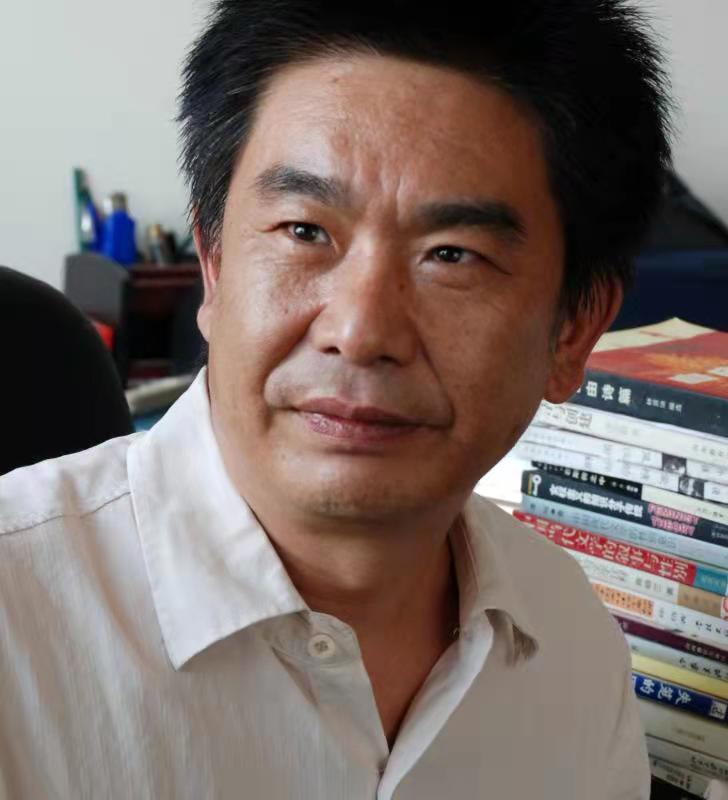

李少詠

作者簡述

李少詠(1965 —— )河南西華逍遙鎮人,教授,文學博士,先後任教於周口師院、洛陽師院。中國文藝評論家協會會員,洛陽市文藝評論家協會主席。曾獲得河南省文學獎、河南青年作家獎、河南社會科學優秀成果獎等。發表有文藝評論、小說、詩歌、散文等三百餘萬字,有評論文字《沒有人看見草生長》《傾聽與闡釋》出版發行。

本文

在我的閱讀印象中,老張斌是一個充滿反諷與矛盾的藝術集合體。他是一個現代性意義上的邊緣人,既生活於一種大一統的主導文化之中,(曾經滿腔熱情進入軍校學習並且留校任教)又長時期內或主動或被迫徘徊於這種主導性文化之外(作為右派也作為追求獨立意志的思想者與寫作者)。因此他的作品始終存在著物質與精神、本能與理性、自然與文化、時間與空間、抒情詩與敘事散文的二元性,甚至小說中的情節和人物也經常出現疊現的情形(包括不同人物經歷和性格特質在同一人物身上的疊現)在寫作過程中,他既是寫作的主體,是介入者和參與者,又是欣賞者或者旁觀者,既陷入文本的圈套之中,又有理解的自由。這一切都讓他的作品具有了特殊的矛盾質素和同樣特殊的繪畫感。

像原始人類在洞壁和陶器上固定一個形象不是僅僅為了固定與這一形象對應的自然物,而是要在這一自然物中儲存和展現某種富有創造意義的的生命力一樣,老張斌的小說之所以這麼寫,我想也是為了更好地展現那個他心目中的那個足以讓他「精鶩八極,心游萬仞」的自我和自然和諧一體的美麗世界。

老張斌以繪畫的語言或者說方式寫小說,是一個野心勃勃的選擇,這個選擇雖然和他的性格氣質有關仍然難以給他帶來表面的轟動效應,卻讓他抓住了那些真正獨屬於他的一些讀者。這些讀者雖然人數不算多,卻是一個真正的藝術群體,因而可以給他帶來一些他內心隱秘渴望的東西,說白了,就是可以讓他在和他類似經歷類似年齡的那一撥作家中如中原盆景嵖岈山一樣拔地而起,突現在人們的視野之中。

就寫作的內在驅動力來說,我以為老張斌選擇這種介於抒情詩與敘事散文之間的繪畫般的描寫方式建構他的小說,絕不僅僅是為了把那些日常可見的東西為我們重複一遍,而是為了把那些看不見但卻應該被我們看見的東西變為可以看見至少是可以感觸的東西。他的高明之處在於,雖然在以極其主觀的方式寫作,卻從來不是把自己個人的世俗激情淩駕於作品之上,而是融入其中,這樣就使得他的小說具有了某種足以超越自我的力量,成為一種獨異於他人也獨立於作家自己之外的新的生命體。

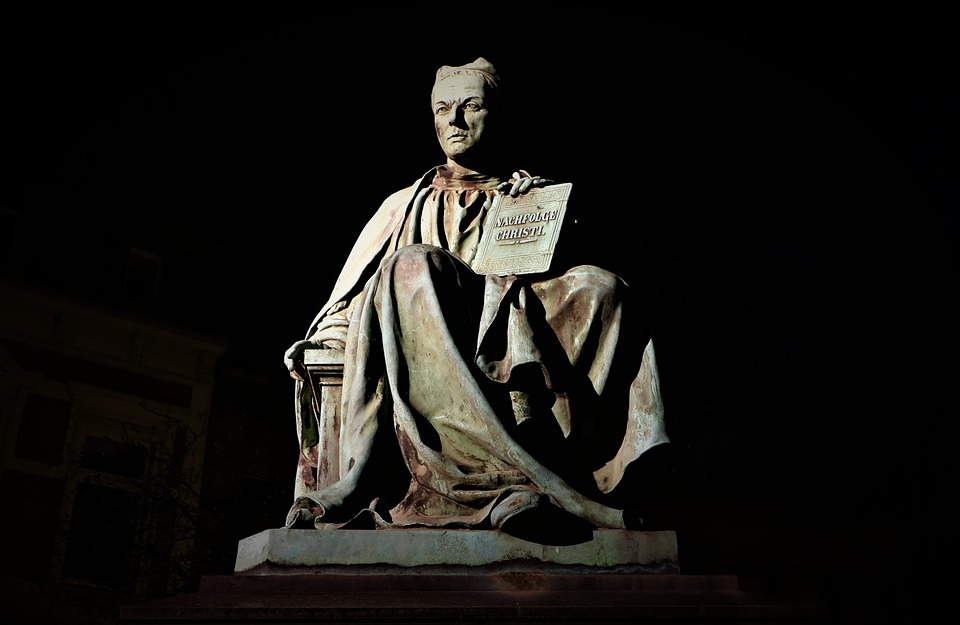

宗炳在《畫山水序》中說:「神本無端,棲形感類,理入影跡。誠能妙寫,亦誠盡矣。」這顯然是告訴我們,繪畫要著眼於精神與形象之間的關係,或者說著眼於主觀與客觀、內容與形式之間的關係。人們用想像創造出上帝,用土木雕塑出佛像,都是借用某種形象來承載某種意義的直覺聯結方式。繪畫如此,音樂、文學,尤其是文學中的詩與散文等藝術形式也同樣如此。這種直覺聯結方式,正是溝通主觀與客觀、內容與形式、精神與現象,也就是溝通感覺與表現、表現與再現的神奇法門。再現為了表現,表現在於意義的發現與傳達,意義的發現,表現為對物件化感覺的意識把握與深化。當外在意義進入形式之內,甚至於成為形式本身,成為形式獨具的表現力的時候,寫作者的特定心理定向或者說他的精妙的藝術感覺就在不知不覺中被傳達出來了。

就我的閱讀體驗來說,老張斌在中國大陸的寫作者當中是一個孤獨的存在,就像我前面說的那座號稱中原盆景的嵖岈山,巍然獨立於人們的視野中。但我也知道,他的內心不會是純粹的孤獨,因為他有自己的異邦同類。那些人大致有克洛德·西蒙、布寧、海涅、普魯斯特、福樓拜、勒‧克雷吉奧、吉奧諾、普裡什文、桃莉絲‧萊辛,還有一個讓他欽羨又讓他心存畏懼的陀思妥耶夫斯基。

克洛德‧西蒙的小說《弗蘭德公路》、《農事詩》等打破傳統現實主義小說的結構形式,完全沒有任何連貫的情節與故事,純以描寫和畫面組成。作者的寫作意圖很大程度上在於在描述千變萬化的事物的面貌的同時,展現出自己對於歷史、現實和社會人生的個人的認知與感悟。這種以歷史和現實的零碎描寫而隱喻或者暗示生命的真實樣態的寫作手法,在福樓拜的《包法利夫人》中也曾經出現過:包法利夫人愛瑪‧包法利「在病中同時看到了一些人的面貌、地點和景物出現眼前,像一幅幅分開的畫一般。」而老張斌的《薔薇花瓣兒》、《蜜月》尤其是《一歲等於一生》,同樣是以碎片化的精細到極致的描繪,給我們畫出了一幅幅社會現實人生的真實圖景。

在普魯斯特那裡,小說中的現實只是由記憶組成的畫面一般的現實,老張斌的小說也表現出來這一特點。片段的回憶、模糊的印象、零碎的思想、雜亂的想像等共同構成了他的作品,《柳葉桃》如此,《薔薇花瓣兒》、《一歲等於一生》也是如此。生活中的瑣事、軼事,某個人物的行為特徵、容貌儀態、談話片段,都可以進入老張斌敘事狀物的精妙鏈條之中。由於這種繪畫般的描述,老張斌筆下的人物大多呈現為一幅幅精妙傳神的肖像畫。那些女性形象尤其是如此。他們有著各自不同的特點,有著某種獨屬於他們個人的東西,既是他們的鄰居所沒有的,也是其他作家筆下所沒有或者說極少出現的東西,因而我們在閱讀過程中很容易將他們從芸芸眾生之中分辨出來。在這些人物之中,有一個完全可以稱得上老張斌小說基本元素的人物,大姐——柳葉桃——阿朋——改。這幾個人物,在我看來,就是一個人物在不同作品中的反復疊現。表面看來,阿朋和改似乎不太一樣,但骨子裡她們有著一樣的心性一樣的對於生命的敬畏與執著。

還有一個畫面的主角我們不應該忽略,那就是那個叫做「故鄉」的人物,我是把老張斌小說中的故鄉當做一個有血有肉的大寫的人看待的。這一點與老張斌的精神同類先輩布寧有異曲同工之妙。布寧的小說中,鄉裡、故人是一個內在的主人公,他們構成了小說的自由的結構、不受約束的情節,因而哪怕很小的篇幅中也能夠包容極其豐富的生活內容。它們是直接來源於作家在生活中觀察和感知過的人和事的,平凡到我們在生活現實中幾乎很難留心到它們,但一文字的描述,我們會馬上感知到,這就是我們常常錯過的與我們的生命血脈相連的那些人事物啊。

故鄉的色彩、聲音和氣味是布寧武器庫中的三種致命武器,按布寧的話說它們是構成世界的一切可以感覺的物質的東西。對於它們的精確描繪,讓布寧的小說具有了音樂和詩一般的韻律感,誘使我們在閱讀它們的時候不由自主深陷其中樂而忘返。老張斌的故鄉同樣如此。《柳葉桃》、《薔薇花瓣兒》中的故鄉的色彩、聲音和氣味,那種靜美優雅到極致的感覺,與音樂和詩一般的語言相輔相成,構成了一幅幅讓我們心神迷醉的畫面,正是在對於這些美妙圖景的深沉迷醉之中,我們和老張斌一起,完成了在這個最好也是最壞的時代裡的一次次淨化我們的生命的精神之旅。

基督教精神是老張斌的一份秘不示人的精神滋養,小說中的書念也許是他唯一的同謀者。在他們這裡,上帝不是一個人,而是一種完善的價值體系。有了這一點,我相信,老張斌還有書念,還會給我們帶來一次次意想不到的驚喜。

註:李少詠,自號小木匠,逍遙鎮人。能熬胡辣湯,會做粗陋的小桌子小板凳,職業教書匠,都是半瓶子醬油水準。喜歡讀書寫字,希望以此抗拒生命中的佞戾、虛妄與迷惘。把最深的現實創痛比如為我們帶來巨大傷害的新型冠狀病毒虛化隱藏於文字底部,也許也算是無助之中的一個審美選擇吧。

台灣王志強留言:

我經常回老家河南,曾讀過幾次有關李少詠先生的文章,非常高興在台灣也能看到少詠先生的文章,李先生很具有文學修養,歡迎有機會時來台灣看看。