爸爸和他的勤務兵

易若蓮 2021/12/20 刊

20歲那年,我突然得知,爸爸在大陸還有一位妻子。

那是在1979年,爸爸通過香港的戰友,和在大陸的親人取得了聯係,經常寫信給他們。

有一天,媽媽竟然發現,爸爸經常給大陸的親人寄錢。那時候爸爸已經退役,家裏有四個孩子,開銷很大,經濟狀況並不算好。媽媽為了養活我們,還要去做工。

媽媽不認識字,不知道大陸的來信寫了什麽,就逼問爸爸,爸爸終於承認,說他在大陸有一位妻子,還有兩個兒子。媽媽無比憤怒。

媽媽是金門人,1955年嫁給在金門當兵的爸爸,那時爸爸已經36歲,撤來台灣有6年了,中校軍銜,比媽媽年長15歲。媽媽告訴我們,那時候她不相信爸爸在大陸沒有結婚,結果爸爸找來幾個戰友向她作證,說的確沒有成家,媽媽信以為真,才嫁給了爸爸。

媽媽說,如果她知道爸爸在大陸有妻子,她一定不會嫁給爸爸的。

讓媽媽更傷心的是,有一次爸爸和她吵架時,罵她沒有文化,說他在大陸的妻子出身大戶人家,曾是一名大學生。

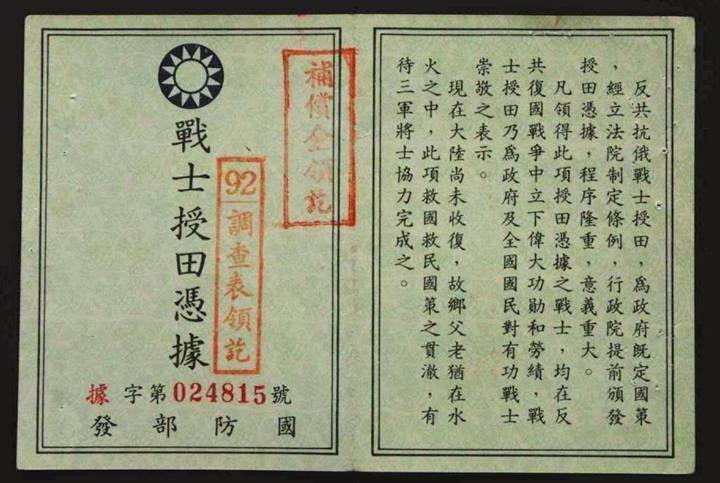

其實,我們之前也曾發現一些端倪。我的弟弟易浩文有一次無意中看到爸爸的戰士授田憑據,親屬一欄裏寫著一個陌生的名字:易浩光。弟弟問爸爸這是誰,爸爸當時很緊張,說是寫錯了。後來我們才知道,那是我們在大陸的同父異母的大哥。

我們幾個孩子全都站在媽媽一邊,認為爸爸不應該欺騙媽媽。

有一天,我偷偷翻到爸爸的信件,找到他在香港的戰友的地址,給那位叔叔寫了一封信,告訴爸爸和媽媽吵架的事,希望他能勸勸爸爸,不要再和大陸的親人聯係了,要不這個家就完了。

香港的那位叔叔一定是把這件事情告訴了爸爸,有一天我下班後,爸爸對我大發雷霆,我也第一次和爸爸吵架,一生氣就離家搬到任職單位去住。

從此,爸爸在家裏就像一位外來的客人,我們相敬如賓,很少有親密無間的場景出現。直到爸爸去世,他和媽媽之間的心結都沒有解開。

而對他的過去,他從來不願意和我們講,我們也沒有興趣去打聽詢問。

有一個讓我難忘的場景是,有一次爸爸接到大陸來信,一邊看信一邊流淚。這讓我有了好奇,想去了解爸爸的過去,心裏也隱隱有一些內疚。尤其是當我做了母親之後,我對父親的內心有了更多的感同身受。

在和袍澤的談話中,我能感受到,爸爸一直想回大陸的,他最大的心願,就是兩岸早日統一。

到了1987年11月,蔣經國總統開放老兵返鄉,這對台灣老兵來說,是期盼一生的夢想,而對爸爸來說,卻是更大的痛苦,那時他患了肺纖維化,呼吸困難,連下床都困難。回家,已是奢望。

到了第二年端午節前,爸爸離開了我們,享年69歲。去世前的那天晚上,他已經有了預感,吩咐我們盡快去通知他的一位戰友來家裏,但是沒等到天亮,他就走了。他一定是有重要的囑托給這位戰友,給他最信任的人,但這個囑托已無人得知。

爸爸去世後,我常常夢到他,在夢裏,好像他根本沒有走,而且大多是一些很親暱的畫面。我想,可能之前是我對爸爸的偏見,遮蔽了他曾經對我們付出的愛。

爸爸離開後,我偶爾也會給大陸的親人寄一些錢和小禮物,以此來表達我對爸爸的愧疚。

讓我感動的是,有一次大陸的侄女來信,說我好多年前寄給她的一隻手錶,她一直保留著。我都忘記有過這樣的事情,她給我寄來照片,我才想起來,那是任職公司發的一隻電子錶,不值錢,我留著沒什麽用,就寄給了她。

這位從未謀面的親人,讓我陡然對她有了一份血脈相連的親情。

我也勸說媽媽,如果她是大陸的那個大媽,她怎麽辦?媽媽很善良,她說是真的不容易,守寡一輩子,還要拉扯兩個孩子。我說,他們能活下來,已經很不容易了,爸爸寄錢去,是要去做一些彌補,況且那一點錢,怎麽能彌補得了對他們的虧欠。

我和媽媽商量,等我退休了,我帶她一起回大陸,去看看大媽以及兩個哥哥。媽媽同意了。沒想到的是,2009年,我們接到消息,大陸的大媽陳淑珍去世了。兩年後,我的媽媽也去世了,這讓我更多了一份遺憾。

我不能再等了,我要回大陸去看望大陸的親人,代表爸爸,也代表媽媽。

2012年4月,我和丈夫終於來到了湖南省邵陽縣黃亭市鎮黃泥村,爸爸的老家,見到了兩位從未謀面卻血脈相連的哥哥。哥哥見到我們,特別地激動。我們共同的爸爸已經去世多年,但這份親情不會斷掉。

哥哥帶著我們,來到了大媽的墓前。我告訴大媽,爸爸一直惦記著他,希望她能原諒爸爸,原諒這個不稱職的丈夫,原諒那個個人難以決定自己命運的時代。

在哥哥的家裏,我見到了這個故事的另一個主角,爸爸的勤務兵庹長發,也得知了另一段讓人落淚的故事。

我的爸爸名叫易祥,1919年出生,曾經在黃埔軍校武岡分校讀書,畢業後分至18軍,走上抗日戰場,轉戰大江南北。

爸爸是抗戰勝利後和大媽認識的,大媽是四川秀山縣人,據說家裏很富有,在民國時就有車子。或許他們本來的期望是,戰爭終於勝利了,可以回家去過好日子,沒有想到的是,另一場戰爭又開始了。

大媽作為隨軍家眷,跟著爸爸一路顛沛流離,並分別於1947年底和1949年初,生了兩個孩子,也就是我的兩個同父異母的哥哥,易浩光、易浩明。光明,兩個哥哥的名字裏,滿含著爸爸的期待。

徐蚌會戰於1948年11月6日開打,1949年1月10日結束。我的二哥易浩明應該是在戰爭結束5天後出生的。而我的爸爸,在那場戰爭中成為共軍的俘虜,在關押了一段時間後被釋放。

那時的國民政府,敗局已定。父親被釋放後,帶著勤務兵庹長發一起將妻兒送回湖南老家,之後隻身轉道香港逃往台灣。兵荒馬亂的年代,這已是最好的安排。臨別時,他囑咐自己的勤務兵,要照顧好自己的妻兒,等他在台灣安頓好後,再接他們一同前往。

爸爸來到台灣後,重回18軍,駐守金門,可以時時望見大陸故土。

這一別,爸爸再也沒能回去。而他的勤務兵,卻守諾一生。

我在哥哥的新宅裏,見到了父親的勤務兵庹長發叔叔,那時他已經88歲。當我告訴他,我是易祥的女兒,我是代表爸爸來看望他的時,他突然站直了身子,顯得特別激動。

對於當年帶著兩個哥哥回到湖南的場景,他記憶猶新。他一前一後掛了兩個包袱,一個包著1歲多的易浩光,一個包著1個多月的易浩明。

爸爸向他們告別時,25歲的庹長發哭了。不是因為要被迫留在這陌生的偏鄉僻壤,而是因為離家11年,從四川到湖北再到湖南,他就沒跟長官分開過。

庹長發是四川彭水縣,14歲那年,他正在山上放牛時,被軍隊抓了壯丁。我的爸爸發現他聰明機靈,就把他留在身邊當了勤務兵。他跟著爸爸東奔西走,寸步不離,一次次死裏逃生。

老人印象最深的是發生在湖南的雪峰山會戰,這也是抗日的最後一戰。

長官當年對我很好,從來不打罵我,他去了台灣,安排我留下來保護家眷,我要聽從長官的安排。庹叔叔聲音微弱地說,似乎60多年前的那道命令,依然需要堅守。

庹叔叔的話,讓我淚流滿面,我拉著他的手對他說,我的爸爸在台灣一直很掛念他,我代表爸爸感激他所做的一切,他已經完成了爸爸當年的囑托。

我能感受到,這句話讓庹叔叔有了莫大的安慰。

是的,他已經很好地完成了長官的命令。

我是從哥哥的敘述中得知,爸爸在去台一年後的1950年,就托人從台灣捎來一封信和50塊錢。恰在這一年,中共在黃泥村開始血腥土改。

我的祖父收到了爸爸的信,被中共政權批鬥並且挨了一頓揍,回信給爸爸,囑咐再也不要聯絡了。

緊接著,村裏開始分地分牲口。祖父是已是個破落地主,不但被批鬥也分不到耕地的牛。全家的農活,全靠庹叔叔給別人家幹三天活,換一天用牛耕田。而出身大戶人家的大媽,哪幹過農活,做飯也是現學。

1957年,10歲的大哥易浩光去讀書,40分鍾的山路太硌腳,庹叔叔把自己的鞋子脫下來,套到易浩光腳上,鞋子大就用稻草塞滿,外面再拿草繩綁起來。

不久後,祖父在鬥爭中離世。為了讓兩個年幼的哥哥能吃上飯,庹叔叔常常自己上山挖野菜充饑。

需要抵抗的不只是饑餓。各種政治運動接連不斷,因為有台灣關係和地主成分,大媽每次都少不了被鬥爭。庹叔叔盡管是貧農出身,但照樣不能倖免。

批鬥的人指責說,庹叔叔是四川人,雖然是貧農,但一直待在黃泥村,不跟地主分家,屬於頑固不化份子。他們把庹叔叔的大拇指跟大腳趾綁住,吊起來往死裏打。

他們要把庹叔叔送回四川,庹叔叔死活不肯,說兩個孩子還小,太太一個人還不能持家。

最開始,庹叔叔一直稱大媽為 “ 太太 ”,叫兩個哥哥 “ 少爺 ”,後來應大媽要求,改為直呼名字。兩個哥哥,也從此稱庹叔叔為 “ 滿滿 ”,邵陽方言中,這是對父親的弟弟的稱呼。

大哥易浩光說,少言寡語、從不惹事的庹叔叔也有發狠的時候。有一回,一個殺豬戶來買家裏的豬,付錢時蠻不講理地壓價,跟他吵得蠻凶。正拿著掃帚站在一旁的庹長發跨步擋到易浩光身前,當空猛地一揮,對方嚇得掉頭跑掉了。

那年,大哥已經30多歲了,但是在庹叔叔的眼裏,他依然是需要保護的孩子。

1979年,大媽收到了爸爸從台灣托人輾轉香港捎來的第二封信。在兩岸還未開放之前,爸爸的這個舉動對兩邊的家人,都會是一個有生命危險舉動,可見他內心的煎熬和急迫。

從這封至今保留的信中,我終於讀到了爸爸深埋於心的秘密:“ 淑珍,我對父母沒有盡到半點孝道,對你與兩兒亦未盡到責任,這是我此生最大的憾事。”

在得知庹叔叔依然在家裏照顧著大媽及兩個孩子時,爸爸寫回信,請大媽代他向不識字的庹長發致謝,並囑咐兒子善待已近耳順的庹叔叔,要永遠感激他的養育之恩。

爸爸寫回的每封信上,都會提到庹叔叔。1987年,兩岸開放老兵返鄉,因患重病而無法回家的爸爸寫回信,囑咐哥哥們幫庹叔叔尋找親人,“ 讓他有一天能葉落歸根。”

按照爸爸的吩咐,哥哥寄信到庹叔叔的老家四川彭水縣黃家壩村猴狸公社,但未能收到任何回音。

我從哥哥保留的信件中,還看到我在十多年前寫給大媽的信,那時候爸爸已經去世,我告訴大媽,我一定會帶著台灣的媽媽回大陸去看望她。我在信的末尾,署名 “ 女兒 ”。

是的,當我回到大陸,回到爸爸的老家黃泥村,我更加覺得,爸爸在大陸的妻子,也是我的媽媽,大時代捉弄人,讓她承受了這麽多的苦難。

大媽去世前,殷殷囑咐兩個哥哥,一定要照顧好庹叔叔,為他養老送終。這個替她的丈夫照顧她一生的男人,一生未娶,謹守職責,未失半點分寸。

我見到庹叔叔時,發現他已經很老很老了,背變得彎折,“ 文革 ” 中被關水牢落下的腳疾和風濕,讓他走路也變得吃力。兩位哥哥心懷感恩,輪流照顧,不離不棄。

後面的故事,是我回到台灣後發生的。

近幾年來,大陸有很多民間機構展開關懷抗戰老兵的公益行動。2015年10月,在得知庹叔叔參加過抗戰時,邵陽縣義工聯的志願者登門來拜訪核實,當問及庹叔叔還有什麽心願時,老人突然停頓在那裏,淚水慢慢漲滿了眼窩,然後說,“ 我想回家。”

志願者立即在網絡上發布了為老兵尋親的消息,在全大陸網友的接力下,僅僅10個小時,就找到了老兵的侄子。遺憾的是,他的兩個弟弟,一個在去年,一個在前年,先後去世。

兩個哥哥在得知這一激動人心的消息後,徵求了庹叔叔意見,送他回家,讓他葉落歸根。

10月底,在志願者們的幫助下,庹叔叔在離家77年後,終於踏上了返鄉之路。77年,從放牛少年到耄耋老翁,從異鄉湖南到故鄉重慶彭水,600多公里路,庹叔叔居然走了一生。

庹叔叔回到家鄉的第一件事情,就是去父母的墳前祭拜。被抓壯丁那年,他只有14歲,還是一個孩子。

原本,庹叔叔可以在1949年,或者在1957年,或者在1966年,或者在1987年,在無數個時間節點,他都可以找到理由回到自己的家鄉,但是,他卻沒有,他甚至都沒有開口提過。直到他的長官走了,長官托付他的太太也走了,兩個孩子都當了爺爺,他才在別人主動詢問時,弱弱地說出深埋於心的念頭。

回到家鄉3個月後,92歲的庹叔叔與世長辭。

就在2018年4月26,我在大陸的兩個哥哥,參加了由深圳市龍越慈善基金會組織的 “ 跨越海峽的團聚 ” 活動,來到台灣。分別近70年後,他們終於見到了自己的爸爸,雖然爸爸已是一罈不能言語的骨灰。

我無比懊悔,沒有在生前多聽爸爸講講他的過去。在我的印象中,爸爸是一個不苟言笑的人,只有和袍澤們在一起時,他才會開懷大笑。在他已經無法言說的今天,我終於明白,是我們沒有理解爸爸,沒有去從內心裏接納和體諒他那段身不由己的歷史。

兩個哥哥在爸爸的牌位前長哭不起,如果沒有後來的那場戰爭,曾為 “ 少爺 ” 的他們,一定不會是湖南大山裏的農民;如果沒有後來的那場戰爭,爸爸一定不會鬱積那麽多的委屈,而早早離開人世。

因為爸爸曾被共軍俘虜,逃亡來台灣的爸爸再未被重用,直至退役依然是中校軍銜。

兩位哥哥還告訴我,他們這次來台灣,希望不要有誤會,他們不是來分家產的,只想是一家人,不應該心散了。在兩岸之間,有太多這樣的誤會與隔閡,至今不能消弭。

我帶著女兒去見了她的兩位舅舅,也是希望下一代,依然能保持著聯係,海峽不應該隔斷我們的親情。

我也想告訴爸爸的是,媽媽已經原諒他了。媽媽去世前半年,我曾很忐忑地徵求媽媽的意見,她的骨灰要不要和爸爸的放在一起。因為爸爸曾經欺騙了她,他們在晚年已經形同陌路。

沒想到的是,媽媽非常堅定地說了一個字:要。

我們在媽媽的訃文上,加上了爸爸在大陸的兩個兒子的名字。

我想,那一定是爸爸最後的心願。或許,這也就是他去世那天,未能來得及留下的遺言。