蘇東坡眼中的白樂天——以徐州為中心

陳才智:中國社會科學院文學研究所研究員,中國社會科學院大學教授、博士生導師,中國王維研究會會長、中華文學史料學學會副會長,中國蘇軾研究學會副會長。

註:原文刊于《河北大學學報(哲學社會科學版)》2022年第3期。為方便手機閱讀,微信版刪除了注釋及參考文獻等內容,如果您想引用原文,請查閱《河北大學學報(哲學社會科學版)》雜誌。

摘要

蘇軾自稱“出處依稀似樂天”,蘇之于白,由欽慕、效仿而至於並稱,堪稱兩位偉大文人之間的跨代對話。那麼,這一傾向是在哪裡奠基的呢? 筆者認為,是在徐州時期。謹以徐州為中心,梳理和分析蘇軾眼中的前代詩豪白居易。從“樂天知命我無憂”,可見白居易詩歌對徐州太守蘇軾的影響痕跡。從“我是朱陳舊使君”,可見蘇軾對白居易致敬的別樣形式,從“燕子樓空三百秋”,可見蘇軾已經將對前賢白居易的理解,與自身、眼下和未來無痕有機地銜接起來,因此,自稱“出處依稀似樂天”的蘇軾,不愧是白居易接受史上十分典型和優秀的代表。

關鍵字:蘇軾;白居易;徐州

假如站在蘇軾的角度向前追溯,筆者認為,白居易和陶淵明是對蘇軾最具影響力的前輩和榜樣,而陶、白、蘇三人,又構成中國文學範式的三塊重要基石,中國文人思想也隨之經歷“起轉合”三個階段。這三個階段大致所處的元嘉、元和與元祐,正是中國文化三大重要的轉關時代,伴隨著魏晉玄學經佛學至宋學的三級跳,中國文人心態的發展亦經歷由青春至壯而老成的三境界,也即前人所謂詩學三元或三關。

轉關之所以重要,一是因為時代變局的轉折之際,往往最能考驗一個人的反應能力,二是轉折或轉角往往要佔據更大的空間,時代是否能夠容許接納,正需求與呼喚其代表者,分別由陶、白、蘇三人為三元或三關之代表,可謂三英而無愧。蘇軾作為三英中的最後一位,更是浩若星辰的中國文人中,最具非凡獨特性的集大成者。繼晉代陶淵明和唐代白居易之後,蘇軾成為中國詩人範式的新典型。白居易自比“異世陶元亮”,而蘇軾則自云“出處依稀似樂天”。從傳承上看,陶淵明,晉代之白樂天也;蘇東坡,宋朝之白居易也。

在蘇軾的詩世界裡,陶詩的融激情于沉靜,白詩的融風流於日常,升級為融豪曠於枯澹,而明朗暢達的意脈,平易自然的語言,淡泊情趣的追求,則有著一脈相承的精神聯繫。尤其是蘇之于白,更由欽慕、效仿而至於並稱,堪稱兩位偉大文人之間的跨代對話。這裡謹以徐州為中心,梳理和分析蘇軾眼中的前代詩豪白居易。

一

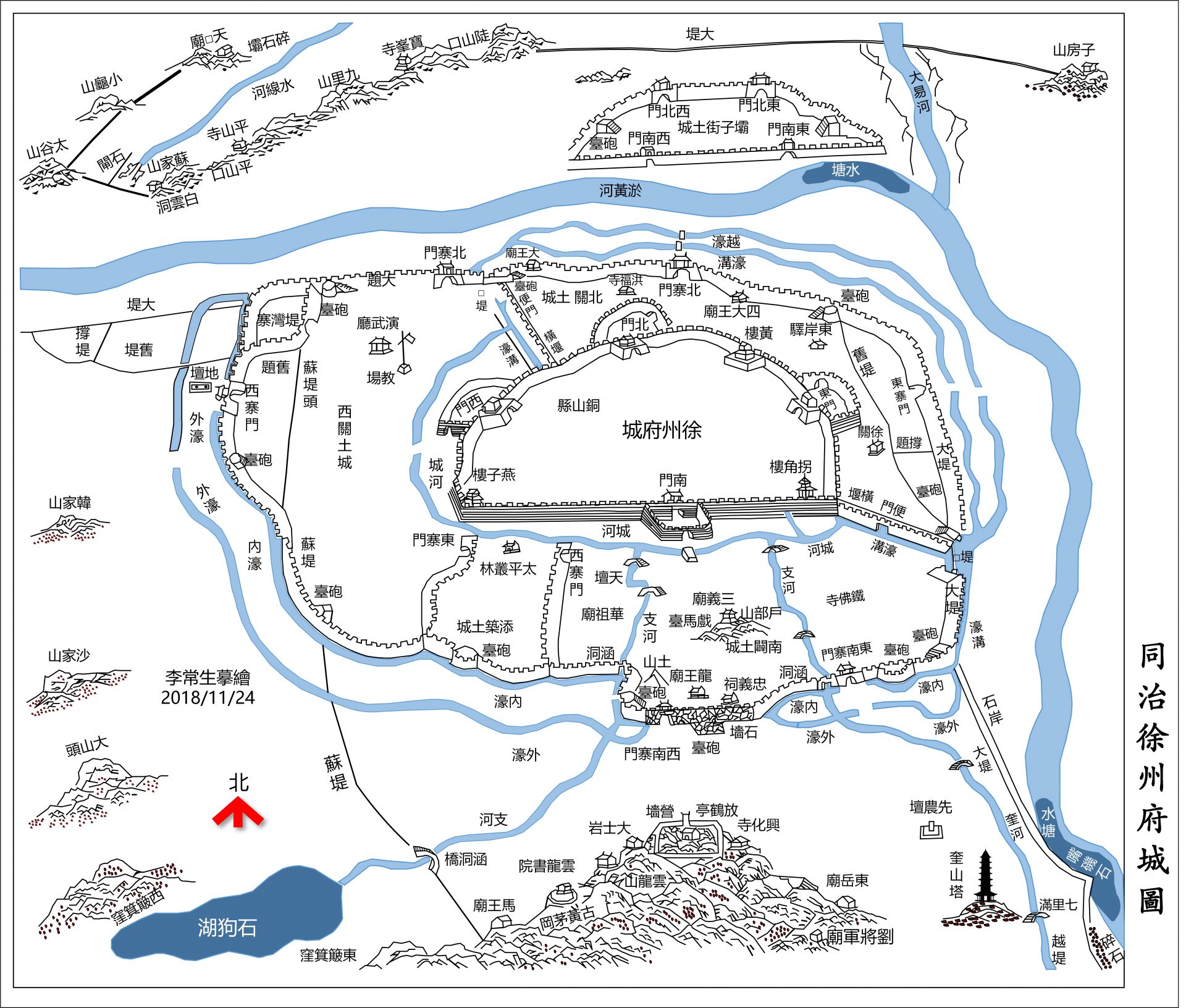

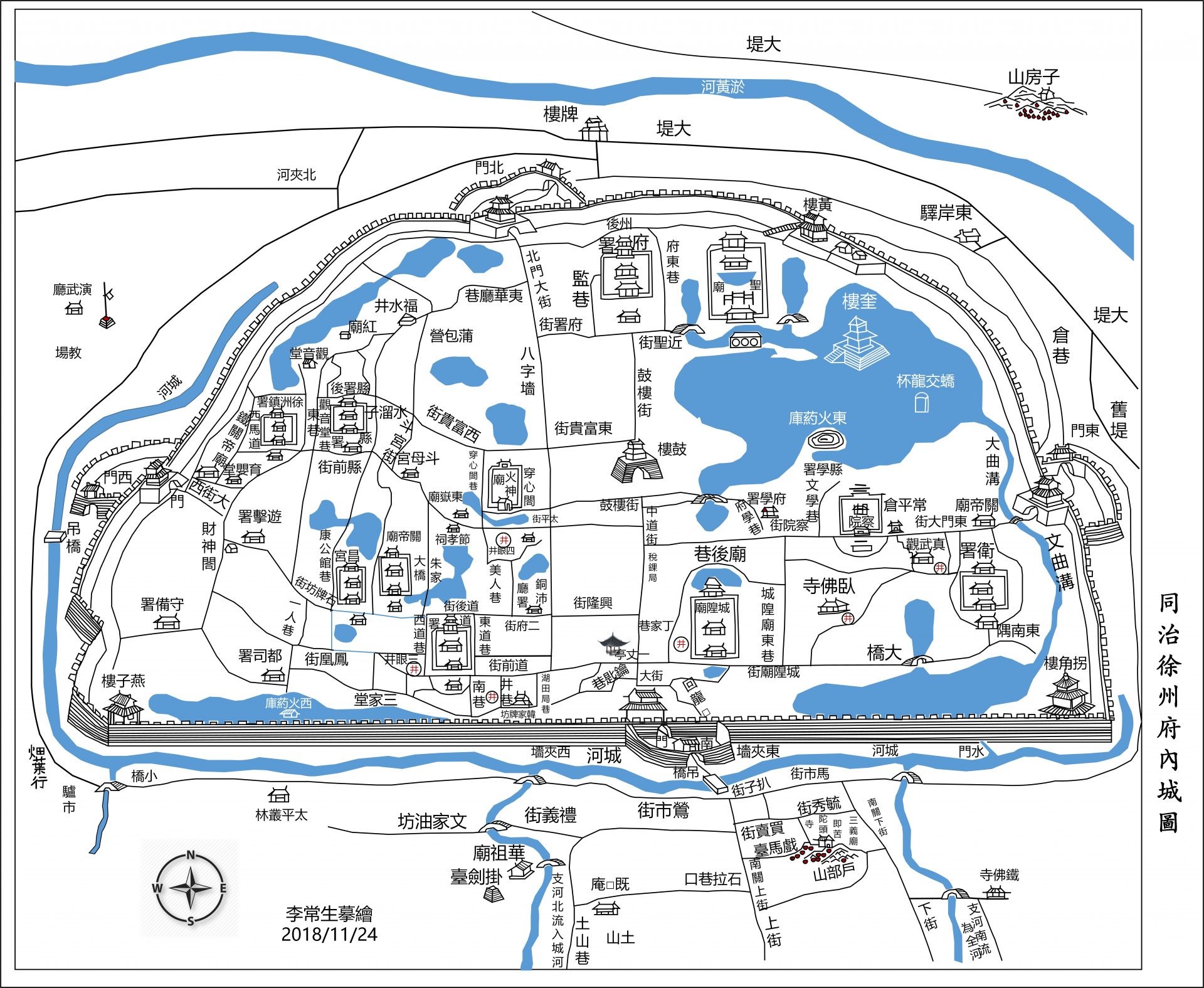

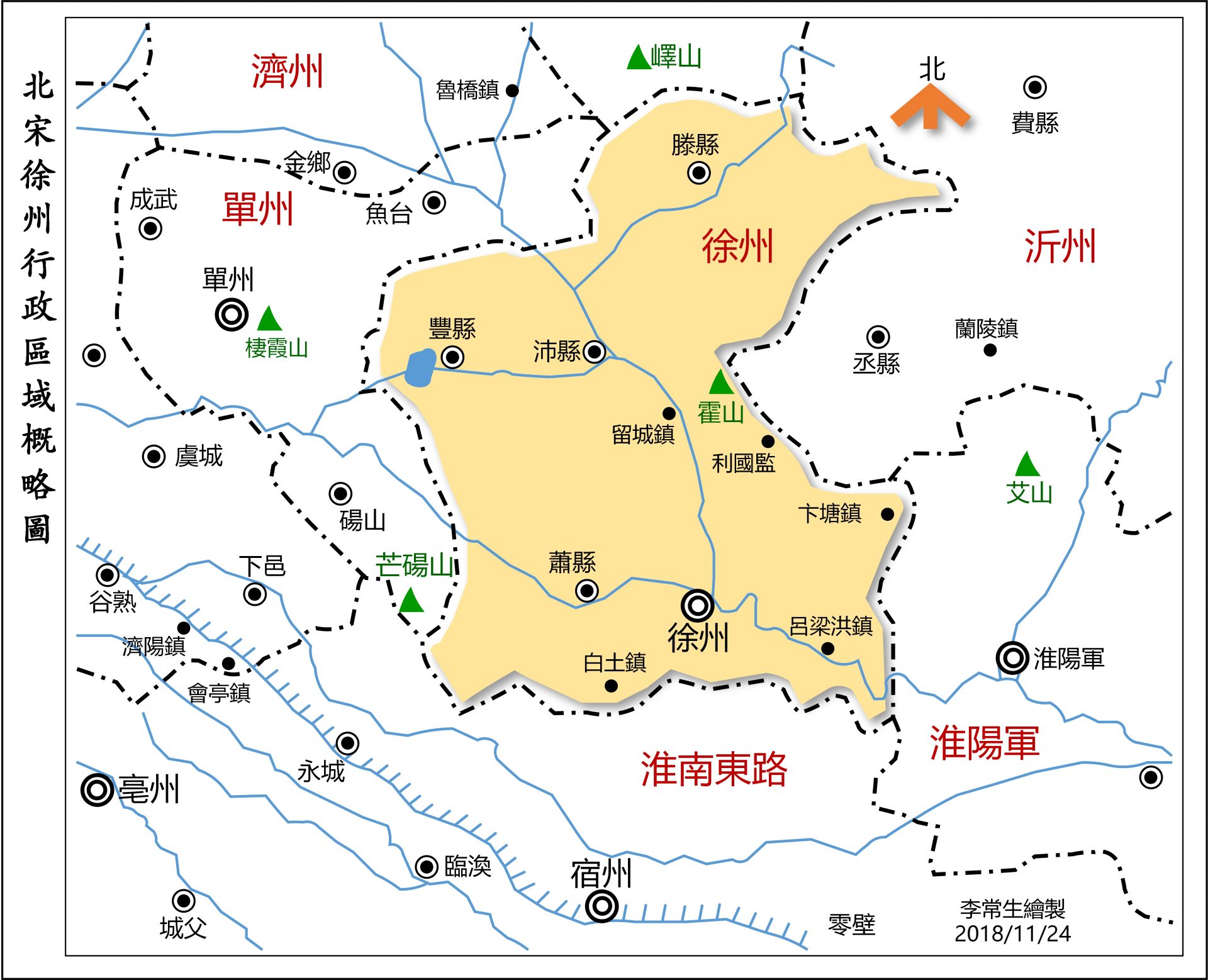

熙寧十年(1077)四月,42歲的蘇軾赴任徐州,兩年時間裡,在“樂其土風”,交出完美的政績答卷之外,留下365篇詩詞文賦,其中詩193首,詞29首,書信文賦等143篇,書跡20餘帖,處處可見前輩白居易的身影。此前,蘇軾眼中白居易的特徵是俗,所謂“元輕白俗”,而到徐州之後,蘇軾的胸襟和眼光都開闊了。可以說,徐州時期作為關節點,劃分了蘇軾慕白效白之路的分水嶺。不妨從熙寧十年(1077)六月所撰《次韻答邦直、子由四首》其二說起:

城南短李好交遊,箕踞狂歌不自由。尊主庇民君有道,樂天知命我無憂。醉呼妙舞留連夜(邦直家中舞者甚多),閑作清詩斷送秋。瀟灑使君殊不俗,樽前容我攬須不。

詩題所言子由,蘇轍也,對徐州他曾抒發喜愛之情,說“愛此山河古”;邦直,及首句所云“短李”,指與蘇軾兄弟唱酬甚多的舊友李清臣,李清臣在徐州所建之快哉亭,即蘇軾命名,取義于宋玉《風賦》“快哉此風”,白居易亦有“何處披襟風快哉”(《題新澗亭兼酬寄朝中親故見贈》)的詩句,蘇軾並撰有《快哉此風賦》。“短李”之典,源自白居易詩歌《代書詩一百韻寄微之》所謂“閑吟短李詩”,白氏自注:“李二十紳,形短能詩,故當時有……短李之號。”此即“短李”這一綽號的來歷。白詩《東南行一百韻》“李酣尤短竇”,自注亦曰:“李廿身軀短小……每因醉中,各滋本態,當時亦因為短李……”白居易《編集拙詩成一十五卷因題卷末戲贈元九李二十》“苦教短李伏歌行”,《江樓夜吟元九律詩成三十韻》“短李愛應顛”,蘇軾《四望亭》“故老猶言短李亭”,三句詩中的“短李”亦指李紳。“箕踞狂歌不自由”,一作“箕踞狂歌總自由”(或為避免與詩末之“不”相重而改),與白居易《醉游平泉》“狂歌箕踞酒樽前,眼不看人面向天”,詞句亦有相仿之處,皆用劉伶《酒德頌》“奮髯箕踞,枕曲藉糟”之典。最引人注目的一句是“樂天知命我無憂”,較邦直、子由原作相應位置的詩句氣度更勝一籌,當足以令短李和子由心服。這一句,王注引《列子·仲尼篇》,顏回曰:“昔聞之夫子,曰:樂天知命故不憂”,恐未中肯綮。肯綮所在——白居易字樂天,其字來自《周易·繫辭上》所謂“樂天知命故不憂”,白詩《枕上作》“若問樂天憂病否,樂天知命了無憂”,亦雙關此意。至於“閑作清詩斷送秋”,斷送者,猶云發付也。言以閑作清詩,發付秋意也,與白詩《同夢得和思黯見贈來詩中先敘三人同宴之歡次有歎鬢髮漸衰嫌孫子催老之意因繼妍唱兼吟鄙懷》“斷送樽前倒即休”,言以醉倒發付飲酒之興致,也有相似之情境。蘇軾到徐州不久所撰這組次韻之作的其他幾首,也多處用到白詩之典,於此可以概見白居易詩歌對徐州太守蘇軾的影響痕跡。

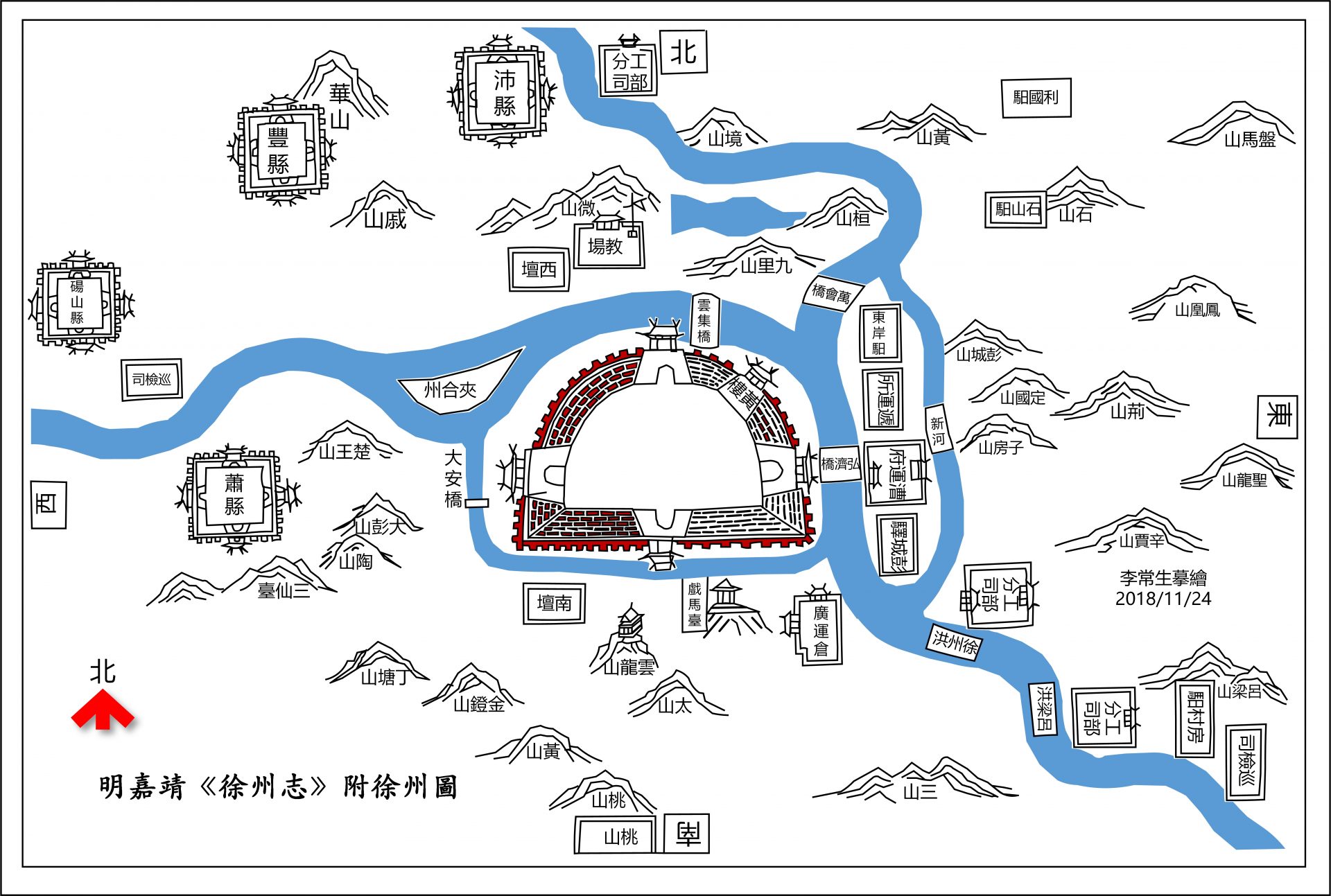

徐州於白居易而言,是印記深刻而久遠的准故鄉,白家在徐州豐縣還有舊宅。據白居易《襄州別駕府君事狀》,早在德宗建中元年(780),白居易九歲時,其父白季庚曾授徐州彭城縣令。建中二年(781)正月,唐發軍討成德節度使李惟岳、魏博節度使田悅。同年二月,討襄陽節度使梁崇義;八月,崇義伏誅,平盧留後李納以軍助田悅;九月,討李納,李納將徐州刺史李洧以徐州降,白季庚與李洧堅守徐州城池,拒李納,親當矢石,晝夜攻拒,凡四十二日,而諸道救兵方至,以功自朝散郎超授朝散大夫,擢拜徐州別駕,賜緋魚袋,仍充徐泗觀察判官。徐州之戰十分慘烈,朔方軍建功尤多。白季庚說動李洧,頗有權謀;復能聚眾堅守,剛韌有加。其名雖不大著,亦不失為佼俊之士,在白氏家族史上更是彪炳光耀。白季庚抗擊藩鎮、尊王忠君的義勇行為,對哲嗣白居易政治立場、道德品質的塑造,有著持久而積極的影響。建中三年(782),白居易從父赴任徐州,舉家移居符離。貞元元年(785),朝廷追念前功,加授白季庚檢校大理少卿,依前徐州別駕、當道團練判官,仍知州事。白居易早年避難旅居蘇杭,他的兄弟還都留在了徐州,白居易《江南送北客因憑寄徐州兄弟書》,就是寫給白行簡、白幼美的,結尾說“數行鄉淚一封書”,情真意切,深切表達出思念之情。

蘇軾對前賢白居易的親近,與北宋早期白體流行,李昉、李至、王禹偁等文人的推尊,同代歐陽脩、梅堯臣、韓琦、司馬光等慕白效白之風,都有密切的關係。歐陽脩,自號醉翁,源於白居易《別柳枝》詩句:“兩枝楊柳小樓中,嫋娜多年伴醉翁。”明道元年(1032),歐陽脩在洛陽撰《遊龍門分題十五首》,其中《八節灘》《白傅墳》均可見對白傅之追慕,景祐元年(1034)《獨至香山憶謝學士》所寫在香山伊水之間,“卻尋題石處,歲月已堪嗟”,亦含白香山之遺跡。歐陽脩《琵琶亭》“樂天曾謫此江邊,已歎天涯涕泫然。今日始知予罪大,夷陵此去更三千”,同病相憐,對樂天報以同情之理解,其《玉樓春》亦有“露濕潯陽江上月。不知商婦為誰愁”之慨。

韓琦作堂於私第之池上,名之曰醉白。取樂天《池上》之詩,以為醉白堂之歌,其《醉白堂》云:“戇老新成池上堂,因憶樂天池上篇。樂天先識勇退早,凜凜萬世清風傳……酒酣陶陶睡席上,醉鄉何有但浩然。人生所適貴自適,斯適豈異白樂天。未能得謝已知此,得謝吾樂知誰先。”蘇軾認為此乃“意若有羨于樂天而不及者”。熙寧八年(1075),蘇軾踐其生前之約,作《醉白堂記》,反復將白樂天與醉白堂主人韓魏公參錯相形,加以比較,留下“韓白優劣論”公案,其實這正是白樂天在北宋文壇巨大影響力的一個縮影。

較歐陽脩、韓琦有過之而無不及,司馬光《戲呈堯夫》更宣稱“只恐前身是,東都白樂天”,其《久雨效樂天體》則于詩題直言效白,其晚年之號迂叟,則源於白居易《迂叟》:“初時被目為迂叟,近日蒙呼作隱人。冷暖俗情諳世路,是非閑論任交親。”《閒居偶吟招鄭庶子皇甫郎中》亦云:“自哂此迂叟,少迂老更迂。”熙寧六年(1073),司馬光以端明殿學士提舉西京崇福宮,在洛陽修葺私家園林,較韓琦的醉白堂,有過之而無不及,號獨樂園,並撰《獨樂園記》《獨樂園七題》《獨樂園》二首及《獨樂園新春》等。《孟子·梁惠王下》曾言“獨樂樂,不如與人樂樂。與少樂樂,不如與眾樂樂”。司馬光《獨樂園記》則認為,此王公大人之樂,非貧賤者所及也。獨樂之樂,自然不同于慶曆六年(1046)范仲淹《岳陽樓記》的“後天下之樂而樂”,尤其與慶曆五年(1045)歐陽脩《醉翁亭記》寫滁州太守等眾樂之樂,嘉祐六年(1061)明州太守錢公輔建眾樂亭,並圍繞其《眾樂亭記》的眾樂亭唱和,形成互文,耐人尋味。追溯起來,白居易在洛陽《題新澗亭兼酬寄朝中親故見贈》曾云:“自得所宜還獨樂,各行其志莫相咍”,故宋人李劉有“獨樂園中閑日月,香山圖裡永神仙”的詩句。元人許有孚《摸魚子·引》亦曰:“香山獨樂,不是過也。”弘曆《題金廷標畫》云:“不擬白傅履道坊,定是溫公獨樂園。溫公獨樂樂豈獨,白傅履道道亦履。”可見獨樂與香山之緣。司馬光《獨樂園七題·澆花亭》云:“吾愛白樂天,退身家履道。釀酒酒初熟,澆花花正好。作詩邀賓朋,欄邊長醉倒。至今傳畫圖,風流稱九老。”這篇是七首獨樂園組詩的殿尾之作,可視為司馬光慕白效白的詩意宣言。

有鑑於此,熙寧十年(1077)五月六日,蘇軾在徐州寄題《司馬君實獨樂園》:“青山在屋上,流水在屋下。中有五畝園,花竹秀而野。花香襲杖屨,竹色侵盞斝。樽酒樂餘春,棋局消長夏。洛陽古多士,風俗猶爾雅。先生臥不出,冠蓋傾洛社。雖云與眾樂,中有獨樂者。才全德不形,所貴知我寡。先生獨何事,四海望陶冶。兒童誦君實,走卒知司馬。持此欲安歸,造物不我舍。名聲逐吾輩,此病天所赭。撫掌笑先生,年來效瘖啞。”所附《與司馬溫公》稱:“久不見公新文,忽領《獨樂園記》,誦味不已,輒不自揆,作一詩,聊發一笑耳。彭城嘉山水……但朋遊闊遠,舍弟非久赴任,益岑寂矣。”可證作于彭城。全篇格調和詞句,顯然是白居易《池上篇》的翻版五言詩,只是又添上了照應司馬光《獨樂園記》的詩意化描寫。所以,明人胡應麟《詩藪》評論說:“‘青山在屋上,流水在屋下。中有五畝園,花竹秀而野’,此樂天聲口耳,而坡學之不易已。”清人趙克宜《角山樓蘇詩評注匯抄》卷六亦云:“頗似香山,語雖平易,不傷淺率。”元豐五年(1082)正月,文彥博、富弼、司馬光等仿效香山九老會,倡尚齒會,時人所謂洛陽耆英會,也是這一效白之風順理成章的有機延承,而蘇軾《司馬君實獨樂園》“冠蓋傾洛社”一語,可謂已道其先聲。

二

對於蘇軾而言,徐州是他仕途軌跡的閃光亮點,這裡存在著兩處與白居易有關的文化遺跡,令這位新任徐州太守倍加留意和矚目,一處是朱陳村,一處是燕子樓。朱陳村,在徐州豐縣東南一百里深山中,民俗淳質,一村唯朱陳二姓,世為婚姻。白樂天有《朱陳村》詩三十四韻:

徐州古豐縣,有村曰朱陳。去縣百餘里,桑麻青氛氳。機梭聲劄劄,牛驢走紜紜。女汲澗中水,男采山上薪。縣遠官事少,山深人俗淳。有財不行商,有丁不入軍。家家守村業,頭白不出門。生為陳村民,死為陳村塵。田中老與幼,相見何欣欣。一村唯兩姓,世世為婚姻。親疏居有族,少長遊有群。黃雞與白酒,歡會不隔旬。生者不遠別,嫁娶先近鄰。死者不遠葬,墳墓多繞村。既安生與死,不苦形與神。所以多壽考,往往見玄孫。我生禮義鄉,少小孤且貧。徒學辨是非,只自取辛勤。世法貴名教,士人重冠婚。以此自桎梏,信為大謬人。十歲解讀書,十五能屬文。二十舉秀才,三十為諫臣。下有妻子累,上有君親恩。承家與事國,望此不肖身。憶昨旅遊初,迨今十五春。孤舟三適楚,羸馬四經秦。晝行有饑色,夜寢無安魂。東西不暫住,來往若浮雲。離亂失故鄉,骨肉多散分。江南與江北,各有平生親。平生終日別,逝者隔年聞。朝憂臥至暮,夕哭坐達晨。悲火燒心曲,愁霜侵鬢根。一生苦如此,長羨陳村民。

此詩,朱金城《白居易集箋校》謂約作於元和三年(808)至五年,然據白居易《唐故坊州鄜城縣尉陳府君夫人白氏墓誌銘》,其外祖母陳白氏,貞元十六年“疾歿于徐州古豐縣官舍。其年冬十一月,權窆于符離縣之南偏。至元和八年春二月二十五日,改卜宅兆于華州下邽縣義津鄉北原”。蓋白家在徐州豐縣舊有住宅,因此,謝思煒《白居易詩集校注》認為,此詩最有可能為元和八年(813)白居易回徐州遷葬外祖母時所作。明都穆《南濠詩話》稱讚此詩,稱:“予每誦之,則塵襟為之一灑,恨不生長其地。後讀坡翁《朱陳村嫁娶圖》詩云:‘我是朱陳舊使君,勸農曾入杏花村。而今風物那堪畫,縣吏催錢夜打門。’則宋之朱陳,已非唐時之舊。若以今視之,又不知其何如也?”明徐圖片 《徐氏筆精》卷五亦云:“二詩切中時弊,予喜誦之。”清張培仁《妙香室叢話》評價白詩“感慨遙深,別有寄託”,梁啟超批點《白香山詩集》則稱讚此詩“氣極渾灝,無集中習見語,少作之佳者”,其美譽與影響可見一斑。

蘇軾有題畫詩《陳季常所蓄朱陳村嫁娶圖》:“何年顧陸丹青手,畫作《朱陳嫁娶圖》。聞道一村唯兩姓,不將門戶買崔盧。”“我是朱陳舊使君,勸耕曾入杏花村。而今風物那堪畫,縣吏催錢夜打門。”其自注云:“朱陳村,在徐州蕭縣。”詩從稱譽畫作生發,以古今對比來拓開畫意,將一幅普通的風俗畫,注入社會內涵和現實意義。第一首讚美“不將門戶買崔盧”的淳樸民風,勾畫出一幅安恬的生活圖景;第二首則筆鋒一轉,將美好毀滅給人看,描繪新法實施過急帶來的“縣吏催租夜打門”的殘酷現實。第一首情調輕鬆舒緩,第二首風格沉鬱蒼勁,兩相對照,迸發出驚心動魄的撼人力量。詩人憂國憂民之心也就隨著兩首詩中現實與理想差距的刻畫充分體現了出來。這首詩並非作於徐州,而是元豐三年(1080)正月,蘇軾被貶黃州路過岐亭(今屬湖北麻城)時,在好友陳季常(名慥)家中所撰,但一句“我是朱陳舊使君”,已直接點明自己前任徐州太守的身份。至於其“勸耕曾入杏花村”的具體時間,或在元豐元年(1078)春。詩中“聞道一村唯兩姓,不將門戶買崔盧”所對應的,正是白居易詩“一村唯兩姓,世世為婚姻”,“生者不遠別,嫁娶先近鄰”,因此,完全可以將此視為徐州太守蘇軾對白居易的另一種致敬形式。

對此,明代無錫錢子義又有《詠史詩·朱陳村》,詩序云:“白樂天有詩曰:‘徐州古豐縣,有村曰朱陳。……一村唯兩姓,世世為婚姻’云云。東坡詩曰:‘我亦朱陳舊使君,勸農曾入杏花村。如今風俗那堪說,縣吏催租夜打門。’”詩云:“陰陰桑梓掩柴扉,稅足年豐吏到稀。曾見文章賢太守,杏花深處勸農歸。”可謂與白蘇一脈相承。

三

唐代徐州太守張愔為能歌善舞的愛妾關盼盼所建燕子樓,飛簷翹角,狀似飛燕,每年一到春天,又多有燕子棲息於此,故得名燕子樓。張愔死後,關盼盼心念舊恩,守在樓上,十多年不嫁,成為當時引人注目的公共事件,身後還留下一樁是非迷離的罪案。元和十年(815),太子左贊善大夫白居易撰有《燕子樓詩》,序云:“徐州故張尚書有愛妓曰眄眄,善歌舞,雅多風態。予為校書郎時,遊徐、泗間。張尚書宴予,酒酣,出眄眄以佐歡,歡甚。予因贈詩雲:‘醉嬌勝不得,風嫋牡丹花。’一歡而去,邇後絕不相聞,迨茲僅一紀矣。昨日,司勳員外郎張仲素繢之訪予,因吟新詩,有《燕子樓》三首,詞甚婉麗。詰其由,為眄眄作也。繢之從事武寧軍累年,頗知眄眄始末,云:‘尚書既歿,歸葬東洛。而彭城有張氏舊第,第中有小樓,名燕子。眄眄念舊愛而不嫁,居是樓十餘年,幽獨塊然,於今尚在。’予愛繢之新詠,感彭城舊遊,因同其題,作三絕句。”詩曰:“滿窗明月滿簾霜,被冷燈殘拂臥床。燕子樓中霜月夜,秋來只為一人長。”“鈿暈羅衫色似煙,幾回欲著即潸然。自從不舞霓裳曲,疊在空箱十一年。”“今春有客洛陽回,曾到尚書墓上來。見說白楊堪作柱,爭教紅粉不成灰?”一唱三歎,風調悽楚感人,尤其是結尾發自內心的呼喚——“爭教紅粉不成灰”,折射出一顆善良之心,故《唐宋詩醇》有“餘音繞梁”之嘉評。

燕子樓此後歷經滄桑,基址幾經變遷,且屢毀屢建,唐景福二年(893),朱全中攻打徐州,徐州行營兵馬都統時溥戰敗,攜妻子登此樓自焚而死,樓亦被燒毀。此後,州人多次續建續修燕子樓。至宋代,燕子樓仍在,就位於徐州官衙之內。宋人詠此樓者,資政殿學士陳薦《燕子樓》詩云:“僕射新阡狐兔游,侍兒猶住水邊樓。風清玉簟慵欹枕,月好珠簾懶上鉤。寒夢覺來滄海闊,新詩吟罷紫蘭秋。樂天才思如春雨,斷送殘花一夕休。”宋人蔡絛《西清詩話》載:“徐州燕子樓直郡舍後,乃唐節度使張建封為侍兒盻盻者建。白樂天贈詩自誓而死者也。陳彥升嘗留詩,辭致清絕:‘僕射荒阡狐兔游,侍兒猶住水西樓。風清玉簟慵歌枕,月好珠簾懶上鉤。寒夢覺來滄海闊,新愁吟罷紫蘭秋。樂天才似春深雨,斷送殘花一夕休。’後東坡守徐,移書彥升曰:‘彭城八詠,如《燕子樓》篇,直使鮑謝斂手、溫李變色也。’”關於燕子樓,蘇軾在黃州答覆邀請他撰寫《燕子樓記》的朋友——《黃州與人五首》之二云:“示諭《燕子樓記》。某於公契義如此,豈復有所惜。況得托附老兄與此勝境,豈非不肖之幸。但困躓之甚,出口落筆,為見憎者所箋注。兒子自京師歸,言之詳矣,意謂不如牢閉口,莫把筆,庶幾免矣。雖托云向前所作,好事者豈論前後。即異日稍出災厄,不甚為人所憎,當為公作耳。千萬哀察。”稱彭城燕子樓為勝境,可見蘇軾對自己官衙之內的燕子樓不僅熟稔,而且很有感情。但當時烏台詩案剛剛塵埃落下,心有餘悸之際蘇軾只能“牢閉口,莫把筆”,留下了歷史性的遺憾。

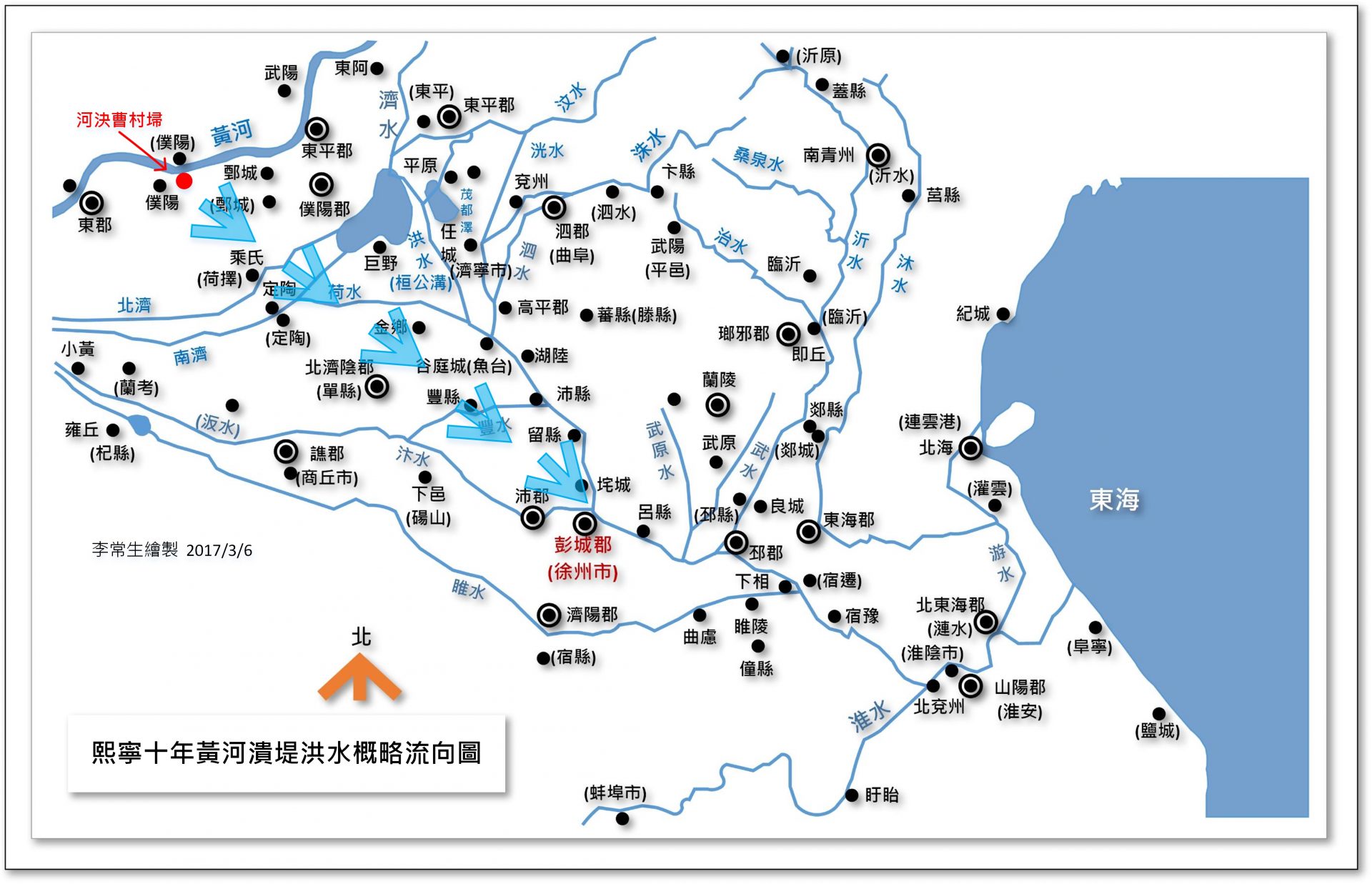

熙寧十年(1077)四月,蘇軾撰《和趙郎中見戲二首》,題注:“趙以徐妓不如東武,詩中見戲,云:‘只有當時燕子樓。’”詩曰:“燕子人亡三百秋,捲簾那復似揚州。西行未必能勝此,空唱崔徽上白樓。”“我擊藤床君唱歌,明年六十奈君何。(自注:趙每醉歌畢,輒曰明年六十矣)醉顛只要裝風景,莫向人前自洗磨。”趙郎中即趙成伯,時以尚書屯田郎中為密州(即題注所雲東武)通判,是前密州太守蘇軾的僚屬。蘇軾《和趙郎中捕蝗見寄次韻》在誇讚之余曾叮囑趙成伯:“愛君有逸氣,詩壇專斬伐。民病何時休,吏職不可越。慎無及世事,向空書咄咄”,與白居易《重題》其四所云“世事從今口不言……胸中壯氣猶須遣”,用意是一樣的,施注蘇集亦此為釋。元和十年(815)白居易作《燕子樓詩》及序,至蘇軾寫作《和趙郎中見戲二首》的熙寧十年(1077),業已262年,“三百秋”自然是取其成數。下句“捲簾那復似揚州”,用杜牧《贈別》“春風十里揚州路,卷上珠簾總不如”之典,意謂自燕子樓能歌善舞的關盼盼之後,徐州歌姬已遠不如當年之盛矣。這一年七月黃河決口澶淵,蘇軾領導抗洪取得勝利,第二年宋神宗降敕獎諭,賜錢發粟,蘇軾建黃樓,在重陽之節,元豐元年(1078)九月九日,寫下《黃樓致語口號》,中云:“不用遊從誇燕子,直將氣焰壓波神”,也提到名聞遐邇的燕子樓。

蘇軾還有一首更負盛名的詞作,即《永遇樂》詞,亦作于徐州太守任上,專詠燕子樓和盼盼之事,撰于元豐元年(1078)十月。其小序云:“彭城夜宿燕子樓,夢盼盼,因作此詞。”一云:“徐州夢覺,北登燕子樓作。”詞曰:

明月如霜,好風如水,清景無限。曲港跳魚,圓荷瀉露,寂寞無人見。紞如三鼓,鏗然一葉,黯黯夢雲驚斷。夜茫茫,重尋無處,覺來小園行遍。天涯倦客,山中歸路,望斷故園心眼。燕子樓空,佳人何在,空鎖樓中燕。古今如夢,何曾夢覺,但有舊歡新怨。異時對,黃樓夜景,為餘浩歎。

全詞借關盼盼之事,以夢為線索,通過驚夢、尋夢、夢醒等描寫,將歷史與現實聯繫,將自身仕宦那種天涯倦客的倦懷,比照眼前人去樓空之渺茫,古今如夢的滄桑之感,沛然而出。人生所遇,無論如何執著,終將事過而境遷,轉頭想來,真似一夢。蘇軾從關盼盼燕子樓到黃樓之歎,暗含著蘇軾與關盼盼相通的幽獨與忠義,雖有立事功的黃樓,仍有生命飄蕩與兄弟早退相守風雨對床難圓之夢。在這首詞裡,蘇軾已將對前賢白居易的理解,與自身、未來和眼下無痕而有機地銜接起來。篇末的黃樓,在徐州城東門之上,是蘇軾為紀念徐州抗洪保城所建,以黃土塗樓,取土厭水之意,故名黃樓。詞的上片,是夢中所見燕子樓的實景,本是夢境,卻如幻如真,令人生出無限恍惚之感,又恰是東坡夢中乍醒來時的感受。真是行筆若神,形神俱現。夢醒後低迴彷徨,別有幽情,遂起身在居所樓外徘徊,“行遍”,見徘徊時間之久,又見心事之迷離低沉。“明月”三句,寫夢中燕子樓景色,印象應得自于白居易《燕子樓》詩其一所云“滿窗明月滿簾霜,被冷燈殘拂臥床。燕子樓中霜月夜,秋來只為一人長”。“曲港”三句,仍是夢中燕子樓景色,屬近寫:曲池裡的魚偶然潑水而出,荷葉上的露珠靜靜地滴下,都增添了暗夜的寂靜。下片,將自身仕宦的倦懷,與燕子樓空人渺茫之眼前事比照,發出人生如夢、古今如夢的感慨。蘇軾設想著,後人面對黃樓憑弔自己時,亦如同自己今日面對燕子樓憑弔盼盼一般,辭簡而余意悠然無盡。宋人曾敏行《獨醒雜誌》卷三載:“東坡守徐州,作燕子樓樂章,方具稿,人未知之。一日,忽哄傳於城中,東坡訝焉。詰其所從來,乃謂發端於邏卒。東坡召而問之,對曰:‘某稍知音律,嘗夜宿張建封廟,聞有歌聲,細聽乃此詞也。記而傳之,初不知何謂。’東坡笑而遣之。”此事雖難以盡信,但亦可見當時流傳之語境。

四

蘇軾在徐州的交遊和文學創作,還有前賢白樂天的諸多痕跡。如熙寧十年(1077)所撰《和孔周翰二絕·觀淨觀堂效韋蘇州詩》:“樂天長短三千首,卻愛韋郎五字詩。”

據白居易去世前一年,會昌五年(845)作《白氏集後記》:“詩筆大小凡三千八百四十首。”韋郎,指白居易推崇仰慕的前輩韋應物,白居易《自吟拙什因有所懷》遺憾自己未能與韋應物同處一個時代,《與元九書》又云:“近歲韋蘇州歌行,才麗之外,頗近興諷。其五言詩,又高雅閑淡,自成一家之體,今之秉筆者,誰能及之? 然當蘇州在時,人亦未甚愛重,必待身後,人始貴之。”不僅稱揚韋應物歌行,而且最賞其五言詩。南宋詩評家葛立方(1098—1164)《韻語陽秋》卷一云:“韋應物詩平平處甚多,至於五字句,則超然出於畦徑之外。如遊溪詩‘野水煙鶴唳,楚天雲雨空’,南齋詩‘春水不生煙,荒崗筠翳石’,詠聲詩‘萬物自生聽,太空常寂寥’,如此等句,豈下于‘兵衛森畫戟,燕寢凝清香’哉! 故白樂天云:‘韋蘇州五言詩,高雅閑淡,自成一家之體。’東坡亦云:‘樂天長短三千首,卻愛韋郎五字詩。’”寶曆元年(825),白居易《吳郡詩石記》復回憶道:“貞元初,韋應物為蘇州牧……嗜詩……每與賓友一醉一詠,其風流雅韻,多播于吳中……時予始年十四五,旅二郡,以幼賤不得與遊宴,尤覺其才調高而郡守尊,以當時心,言異日蘇、杭苟獲一郡足矣…… 韋在此州,歌詩甚多,有《郡宴》詩云:‘兵衛森畫戟,燕寢凝清香’,最為警策。”第6冊,第3663頁白居易對韋應物文采風流的欽羨與愛重,即使37年後寫來,仍記憶猶新,歷年未改,而體會至深,則近乎偏好矣。在江州,白居易追思江州刺史韋應物遺蹤,又有《題潯陽樓》詩:“常愛陶彭澤,文思何高玄。又怪韋江州,詩情亦清閒。”韋應物詩高雅閑淡,不僅表現於隱逸情趣中,也表現於對日常生活平鋪直敘式的描述中,白居易於茲深受影響。

蘇軾也非常推崇韋應物,上述《和孔周翰二絕·觀淨觀堂效韋蘇州詩》就是蘇徐州向韋蘇州致敬的例子,所言“樂天長短三千首,卻愛韋郎五字詩”,除讚賞韋詩外,亦有認同白居易所愛之意,特舉“樂天長短三千首”,意在強調愛韋詩者白居易具備足夠的資格,不僅是數量的資格,更是品質的資格。愛者和被愛者的地位,在蘇軾眼中是對等的。除此之外,蘇軾的《寄鄧道士》:“一杯羅浮春,遠餉采薇客。遙知獨酌罷,醉臥松下石。幽人不可見,清嘯聞月夕,聊戲庵中人,空飛本無跡。”也是專門向韋應物的名作《寄全椒山中道士》致敬的。詩前蘇軾引語稱:“羅浮山有野人,相傳葛稚川之隸也。鄧道士守安,山中有道者也。嘗於庵前,見其足跡長二尺許。紹聖二年(1095)正月二日,予偶讀韋蘇州《寄全椒山中道士》詩云:‘今朝郡齋冷,忽念山中客。澗底束荊薪,歸來煮白石。遙持一樽酒,遠慰風雨夕。落葉滿空山,何處尋行跡。’乃以酒一壺,依蘇州韻,作詩寄之。”可見蘇軾學白,有時是通過學習白居易的學習物件來體現的,這是更高級別的學習方式,學習陶淵明與此亦有相仿之處。

元豐元年(1078)三月,蘇軾在徐州撰《和孫莘老次韻》:“去國光陰春雪消,還家蹤跡野雲飄。功名正自妨行樂,迎送才堪博早朝。雖去友朋親吏卒,卻辭讒謗得風謠。明年我亦江東去,不問雄繁與寂寥。”其中結尾“不問雄繁與寂寥”一句,有取于白居易長慶二年(822)所撰《初到郡齋寄錢湖州李蘇州》“霅溪殊冷僻,茂苑太繁雄”,“雄繁”或“繁雄”,意指(州郡)繁華,乃冷僻之反面,詩意表達的是,不管是繁華的劇郡,還是冷僻的異鄉,總之是要到江東去,以便與在江東做官的孫覺(字莘老)更近一些。而頷聯“迎送才堪博早朝”一句,則源自白居易元和十三年(818)《曉寢》結尾之爽利的“雞鳴一覺睡,不博早朝人”,博,猶云換,意謂不肯以早朝之貴仕,換易雞鳴之晏睡。這一感慨最令古今仕途中人共鳴,諺云:“骨邊肉,五更睡,雖不多,最有味”,也是此意。與此相關,蘇軾《夜飲次韻畢推官》“紅燭照庭嘶騕褭,黃雞催曉唱玲瓏”,也是源自白詩《醉歌(示妓人商玲瓏)》:“誰道使君不解歌,聽唱黃雞與白日。黃雞催曉丑時鳴,白日催年酉前沒。”這一典故,蘇軾用過多次,最著名者是在黃州所作《浣溪沙》:“山下蘭芽短浸溪,松間沙路淨無泥。蕭蕭暮雨子規啼。誰道人生無再少,門前流水尚能西。休將白髮唱黃雞。”還有在湖州之《浣溪沙》“莫唱黃雞並白髮,且呼張友喚殷兄”,在臨安之《與臨安令宗人同年劇飲》“試呼白髮感秋人,令唱黃雞催曉曲”,在密州之《過密州次韻趙明叔喬禹功》“黃雞催曉淒涼曲,白髮驚秋見在身”,在杭州之《次韻蘇伯固主簿重九》“只有黃雞與白髮,玲瓏應識使君歌”,其中,都從不同角度寄寓著對時光的珍惜,歲月的感慨,也體現著蘇軾對前賢白居易的認可和追慕。

元豐元年(1078)清明初過,蘇軾在徐州有《坐上賦戴花得天字》:

清明初過酒闌珊,折得奇葩晚更妍。春色豈關吾輩事,老狂聊作座中先。醉吟不耐欹紗帽,起舞從教落酒船。結習漸消留不住,卻須還與散花天。

如果說,首聯只是與白居易《酬鄭二司錄與李六郎中寒食日相過同宴見贈》“杯盤狼藉宜侵夜,風景闌珊欲過春”偶然巧合的話,那麼,末聯顯然在用《維摩經·觀眾生品》“散花天女”典故之外,也同時讓人聯想起白居易《齋戒滿夜戲招夢得》“方丈若能來問疾,不妨兼有散花天”,因為頸聯裡“醉吟”二字,已經暗點出醉吟先生白居易的名號。

元豐元年(1078)六月,蘇軾在徐州撰《王元之畫像贊》,敘云:“《傳》曰:‘不有君子,其能國乎?’余常三復斯言,未嘗不流涕太息也。如漢汲黯、蕭望之、李固,吳張昭,唐魏鄭公、狄仁傑,皆以身徇義,招之不來,麾之不去。正色而立於朝,則豺狼狐狸,自相吞噬,故能消禍於未形,救危於將亡。使皆如公孫丞相、張禹、胡廣,雖累千百,緩急豈可望哉! 故翰林王公元之,以雄文直道,獨立當世,足以追配此六君子者。方是時,朝廷清明,無大奸慝。然公猶不容于中,耿然如秋霜夏日,不可狎玩,至於三黜以死。有如不幸而處於眾邪之間、安危之際,則公之所為,必將驚世絕俗,使鬥筲穿窬之流,心破膽裂,豈特如此而已乎? 始余過蘇州虎丘寺,見公之畫像,想其遺風餘烈,願為執鞭而不可得。其後為徐州,而公之曾孫汾為兗州,以公墓碑示余,乃追為之贊,以附其家傳云。”贊云:“維昔聖賢,患莫己知。公遇太宗,允也其時。帝欲用公,公不少貶。三黜窮山,之死靡憾。咸平以來,獨為名臣。一時之屈,萬世之信。紛紛鄙夫,亦拜公像。何以占之,有泚其顙。公能泚之,不能已之。茫茫九原,愛莫起之。”王元之,即北宋白體詩代表人物王禹偁。熙寧四年(1071),蘇軾路過蘇州虎丘寺,曾觀瞻寺中陳列的王禹偁畫像,所以,當王禹偁曾孫王汾從兗州來信,邀請徐州太守蘇軾為其曾祖作畫贊,題於其碑陰,蘇軾於是借此表達了對前輩王禹偁“雄文直道,獨立當世”風範的仰慕。眾所周知,王禹偁是北宋早期白體詩的代表。他自稱“本與樂天為後進”,其《得昭文李學士書報以二絕》題注:“來書云:‘看書除莊老外,樂天詩最宜枕藉。’”胡應麟《詩藪》云:“學白樂天者,王元之、陸放翁。”這樣的詩學背景,自然會潛移默化地對蘇軾產生影響,使他詩學視野中的白樂天,生髮出譜系性的脈絡。

五

綜上,蘇軾在古城徐州留下的山水吟詠、文學創作和詩文評論,處處可見白居易的影子,多方面地體現出對白居易的主動接受,其中既有繼承前賢和師長的成分,以及時代因素的薰陶,更有自己的獨到理解,因此,既有偶然性,更有必然性。同時,就徐州這一南北兼具的特定的文化地理空間而言,蘇之于白的學習,既有轉折性和階段性,也有整體性和一貫性,所以,堪稱蘇軾慕白效白道路上的重要分水嶺。在白居易的時代,蘇軾筆下徐州著名的雲龍山還是石佛山,是蘇軾的命名,塑造了雲龍山在今日徐州的文化地理符號的地位。與此同理,蘇軾如何回應和改造白居易遺留下來的文化遺產,既透露著唐賢白居易作用于宋代大文豪蘇軾人生與文藝思想的痕跡,同時也在重新塑造著宋代文壇視野下的白居易形象。在這個新的形象的定型過程中,醉吟詩風以及其獨特的個性風範,已經超越其文本,化為蘇軾生命詩學的有機營養成分。明代狀元唐文獻《跋東坡禪喜集後》謂:

唐有香山,宋有子瞻,其風流往往相類……香山云:“外以儒行修其身,內以釋教汰其心,旁以琴酒山水詩歌樂其志。”則分明一眉山之老人而已。

在這個意義上,蘇軾眼中的前賢白樂天,不僅是其詩文創作學習效仿的重要物件,也是他為人處世的榜樣之一。蘇之于白,由欽慕、效仿,以致後來逐漸並稱,堪稱兩位偉大文人之間的跨代對話。正是在徐州期間,蘇軾欽慕和學習白居易的傾向得以奠基。從“樂天知命我無憂”,可見白居易詩歌對徐州太守蘇軾的影響痕跡。從“我是朱陳舊使君”,可見蘇軾對白居易致敬的別樣形式,從“燕子樓空三百秋”,可見蘇軾已經將對前賢白居易的理解,與自身、眼下和未來無痕而有機地銜接起來。因此,自稱“出處依稀似樂天”的蘇軾,不愧是白居易接受史上典型和優秀的代表。