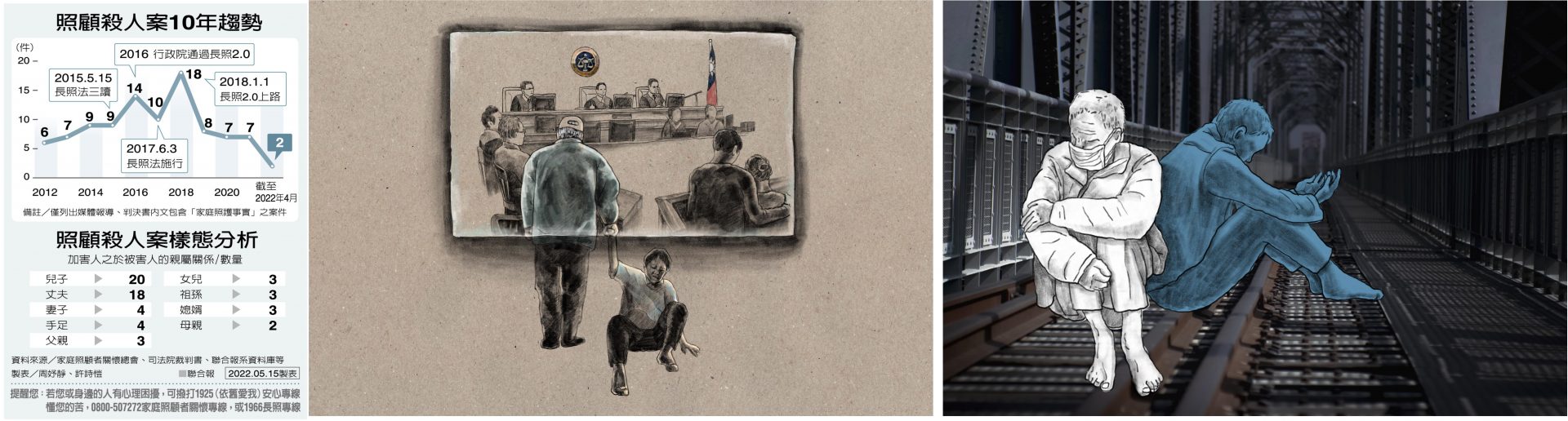

社會問題:「照顧殺人」逐年增多,該怎麼辦?

李常生整理 2022/05/17 【註】諸多內容採自「願景工程」網站。

壹、說明

他們是一群不一樣的殺人犯。不是天生心狠手辣,或者作奸犯科的惡徒;相反地,他們從無前科,可能是家中最有責任感的那個人,照料因病倒下的至親。

他們的負重前行,換得其他家庭成員的歲月靜好。只是當照顧壓力衝破臨界點,「死亡」是當下所能想到的解答,他們成了「照顧殺人」案件中的凶手。

許多丈夫照顧失智、失憶又重病的妻子,經過一段時間的折磨,無法繼續忍受夫婦之間的悲慘命運,包括眼見妻子的苦難與自己在長久照顧後所衍生的身心折磨。最後丈夫殺了妻子,再自栽而亡,或者向警局自首,願意永久進入監牢。

主角或者為夫妻、父母與兒女等,依台灣的資料統計,「照顧殺人」的案件統計與主角之間的關係如下表所述。

貳、幾個真實的故事:

一

老顧老/雙雙失能 阿公的愛阿嬤的傷

「阿公愛不愛阿嬤?愛啊,但久了都會累的。」將亡者化成浪漫版本,是阿公給自己的安慰。

下午四點,台東公益團體的送餐員送來便當。八十六歲李俊雄(化名)拖著痛腳,道謝接過,走回不開燈的屋裡,打開飯盒,點起一炷香,插在妻子遺照前,招呼著:「阿梅喔,呷飯啊。」

這裡家徒四壁,唯一「裝飾」是牆上兩張阿梅遺照,她去年八月過世。阿公說:「真不甘伊離開喔。」晚上也不進房,每天席地鋪著紙板,在阿梅注視下安眠。他比了比照片,難過起來,沒牙的嘴巴顫抖,不停抺淚。

「阿公真的很疼阿嬤。」不同社福單位的紀錄都寫著「關係:恩愛」。然而,老是念著:「她若是死了,我要怎麼活下去?」的阿公,曾推著阿嬤輪椅到海邊,想要一了百了,幸好被人攔下。他這麼愛她,卻差點動手殺人,矛盾嗎?這是老顧老、顧到心力交瘁,生命緊密交錯、又不忍放手的驚悚情節。

坐在塑膠椅上,阿公深情描述,阿嬤要「過身」那一天,她在醫院打電話給他:「你不來嗎?卡緊來喔,不然看不到我了。」阿公很著急,一腳皮鞋、一腳拖鞋跑出家門,跑著跑著成了赤腳。

病床上阿梅問他:「親我一下好嗎?」他聽話輕吻阿梅臉頰。阿梅回握他的手,要他再親一下。阿公低吻額頭時,「她的手就無力放開,眼睛閉上了。」

但旁人看見的真相是:阿梅半夜在加護病房離開,沒有親人伴隨。一直照顧阿梅的何修女說,李俊雄是隔天直接到殯儀館去看她最後一眼。

這些不久前往事,在阿公失智腦海中化成浪漫版本。魔幻、荒誕與現實交錯,才是他的真實,是他給自己的安慰。

「你說阿公愛不愛阿嬤?愛啊。」但是打過她、想殺了她,跟愛一樣真實,「久了都會累的。」聖母醫院護理部主任蕭燕菁說,在阿嬤沒住院前,居服員發現阿嬤身上有瘀青,阿公說阿嬤跌倒,但阿嬤很清楚表達:「阿公打我。」

阿公已不適任照顧者。社福機構評估兩位長者都需安置,照專、長照個管與家照社工協同社福團體,組成線上群組密切聯繫老夫妻的狀況,以給予支持。

重度失能的阿嬤先住進機構,疫情之下禁止探望,阿公才不管,「堅持每天去,一天還去兩次」。不願具名的社工說,阿公天天到她的辦公室「盧」,要看阿嬤,「他有很深的分離焦慮」。

心有餘、力不足是殘酷現實。即使再不堪,眾人仍不忍苛責阿公,「他也老了啊,也需要人照顧,哪能再照顧另一個重病、失能的老人呢?」蕭燕菁說。

妻子走後,李俊雄日日哭泣,失智症狀漸明顯。看醫生?不要。住安養院?不要。「阿梅要有人拜,要拜一年。」他不想離開和阿梅的家,即使看起來那屋裡除了遺照和紙板,什麼也沒有了。

二

老扶老/兩老貧病 顧到一起摔斷骨頭

請不起看護,又不願老伴住機構,阿嬤日夜顛倒照顧阿公,怕被嫌「顧得不好」,再辛苦都不說。

主治失智症的高雄長庚醫師陳乃菁,不僅關照病人,也會抬頭對主要照顧者問聲:「那你呢?你好嗎?」但陳秋菊(化名)從來不喊累。陳乃菁回想,年近八十的陳秋菊,獨自照顧失智伴侶多年,面對詢問,總是笑說自己「沒事」、「還可以」。直到陳秋菊在病房拿起枕頭想悶死丈夫,陳乃菁才知道她已經崩潰,緊急讓她住進精神病房。

這不是陳秋菊第一次想殺死丈夫。華山基金會大寮站長蔡慰歷曾在陳秋菊家中瞥見火爐與木炭。他說,當時陳秋菊繳不出水電費,兩老貧病交迫,「她計畫在停水停電前,帶阿公『離開』」。

他替陳秋菊繳清帳單,同時聯繫他們子女,「他們也過得不是很好,自顧不暇。」阿公患骨癌,接著失智,陳秋菊靠撿拾回收維生並有憂鬱症,原本是阿公照顧她;但阿公失智了,換陳秋菊照顧阿公,「他們都沒能力互相照顧。」

社福團體要盡力接住被制度錯漏的家庭,但他常發現個案即使再艱難,都未曾向外求援,因為「他們覺得家裡有長輩生病,是丟臉的事。」

陳秋菊請不起外籍看護,又不願老伴入住機構。蔡慰歷轉介居服員到家中,然而陳秋菊日夜顛倒,「她總是晚上照顧阿公,白天補眠」,居服員只有早上能到家服務,反而打擾到他們的休息,陳秋菊寧可自己照顧。

「居服員進不去,其實很頭痛。」蔡慰歷有天接到陳秋菊電話,她與丈夫一起從樓梯上滾下來,蔡慰歷趕到,見兩人滿臉是血,「阿公肋骨尾椎斷掉,阿嬤右手護頭,掌骨斷掉」。老扶老,一起倒,大概是「老老照顧」常見情節。

蔡慰歷說,阿公臥床褥瘡,陳秋菊沒錢買濕紙巾清潔傷口,就將濡濕的衛生紙塞入阿公褥瘡,導致傷口惡化。「你能說阿嬤不認真嗎?她超認真,但她知識不夠,以為濕紙巾是衛生紙加水。」

過去陳秋菊怕被別人嫌「照顧得不好」,再辛苦都不願說。但當她差點在病房悶死丈夫,才終於願說自己累、壓力大。「我結束掉他,自己也輕鬆了。」

一樁「照顧殺人」失敗,陳秋菊陪著老伴走到最後一刻,並在華山基金會與教會團體的協助下,辦完阿公後事。社福、醫療團隊的合作,勉強彌補了長照服務的縫隙,也喚回陳秋菊曾為長照陪葬的靈魂。

三

80歲丈夫打失智妻 親力親為情緒爆炸

七十歲母親單薄的胸口、手臂,印滿深紫色瘀痕。「這是父親打的。」謝孟芬(化名)說,父親將房門反鎖,痛揍失智的母親。她想像,母親一定很怕,不能理解為何被打。謝孟芬淚流不止。

謝孟芬與父母同住,七十歲的母親失智,頻繁跌倒、迷路。八十歲的父親擔下照顧責任,協助老伴如廁、安撫她睡覺;當母親因妄想與鄰居起了衝突,父親甚至想為母親下跪道歉。

原是這樣愛護妻子的丈夫,終於也在日夜照顧之下「爆炸」了。「只要媽媽不聽話,爸爸就用『愛的小手』打媽媽的掌心。」像教訓小孩。從最初輕打,下手愈來愈重。原來是父親在照顧壓力下,有了躁鬱症的傾向。

謝孟芬說,「父親想證明他照顧得來」,但他對失智症缺乏認識;自己日漸老衰,對失控的母親總是氣急敗壞。

在專家眼中,這就是「照顧創傷」。家庭照顧者總會秘書長陳景寧說,看著親人性格大變,忘了共同擁有的過去;或人事不曉臥床,靠著鼻胃管不知何日邁向生命終點,這對家人來說,是重大的心理失落;加上照顧勞務剝奪睡眠、自我修復、紓解的時間。如果沒替手或外來資源介入,照顧者身心會出問題。

謝孟芬曾聘請外籍看護,父親嫌看護不夠細心,堅持親力親為。謝孟芬說,爸爸認為日照中心沒有「一對一」的照顧,媽媽去日照會跌倒,拒絕日照資源,「他都不願放手」。

「照顧者心情複雜,(對失能家人)又愛又恨,但叫他放手,他不放。」高雄長庚神經內科部癲癇科醫師陳乃菁說:「病人家屬照顧過程中得高血壓、癌症,或者失眠、憂鬱,都是『照顧創傷』。」照顧者和被照顧者都成了病人。

然而,很少人注意家庭照顧者的「照顧創傷」。長照2.0將服務重心放在失能者身上,照顧者只是「執行者」。

陳乃菁說,「照顧創傷可能誘發『照顧殺人』」。照服員也會有「照顧創傷」。日照中心照服員一人照顧廿位失智長輩,有照服員失控大吼:「夠了沒有!」那瞬間才意識到負荷已過臨界點。

日照中心讓他休假並調行政職,「等他找回力量」。看見「照顧創傷」,是預防「照顧殺人」第一步。但家庭照顧者不見得有支持團隊,也無法按下照顧「暫停鍵」。

四

47歲兒子顧躁動母 日復一日曾想吞藥

獨自照顧母親多年,四十七歲的阿凱(化名)最渴求的是「讓我好好睡一覺」。算準時間,帶母親趕上最後一班台北捷運,從景美住家到萬芳醫院急診。醫護已熟悉母親的失智躁動、尖叫,會安撫、開藥或幫她打一針,鎮靜入睡。

阿凱接著將母親輪椅拉開,「我可以在急診室躺平,睡久一點」。這是他非常珍惜的幾個小時,就算無法入睡,只是靜坐數息,都好。

選在半夜,是因為「我觀察過了,急診室這時候人最少」,推媽媽過去不用等。家裡隨時都有「就醫包」:媽媽的藥單、藥品、衣服、尿布、看護墊,抓了就能出門。

成為照顧者,獨子阿凱早有覺悟。父親過世後,母親也跌倒臥床。雖有國立大學碩士學位,原本準備的高考也就擱下了。失智、帕金森氏症接連來,併發精神症狀,母親是社工口中的「困難照顧者」。先送長照的「家庭托顧」(如同家庭托嬰),「九點送去,十點電話就來了,說我媽跟另一個阿伯打架。」家托不收,改送日照(團體式日間照顧)。母親頻尿,一天得上十多次廁所,成了照服員負擔,「又被退貨了」。

自己顧,不是照顧者的必然選擇,卻是阿凱的不得不。沒有親友能替手,也沒有錢請移工或送機構。他通常「下午兩點才吃到那天的第一餐,晚上才吃午餐」,一切以母親的需求為優先。至於不同性別、看到母親私密處,那都是小事。尊嚴已是最後的問題。

還在家托時,照服員發現母親身上有瘀青,立馬通報家庭暴力防治中心。阿凱接到社工電話時非常挫折:「那你告訴我,你會怎麼做?我該怎麼做?」

阿凱用手機錄下媽媽的尖叫與辱罵,放給來訪的家防社工聽;一旁坐著的媽媽竟然開口和手機裡她自己的聲音對罵。阿凱回憶:「社工忍不住笑出來!荒謬吧? 」

這樣日復一日的照看另一人的吃喝拉撒,他跟朋友抱怨,回應是:「上班也很累啊,不是只有你累。」阿凱苦笑:「但是上班的累,有薪水領,還可以辭職。我,不行。」

他常常想到「解脫」二字,因為看不到照顧的盡頭;他想的不是殺了媽媽,而是「她的藥,我全部吞一吞」,政府應該會接手吧。每當媒體報導「照顧殺人」案,他總是想,「很可能有一天就是我上報了」。

打從開始照顧母親,他有心裡準備「這路大概要走十年」。不過,他八年就「畢業」了。去年母親在睡夢中走了,阿凱看著母親好一會兒,對她說:「安心走吧,你要乖一點啊。」然後,撥了一一九。

五

他照顧腦麻女兒五十年,未曾喘息,卻成殺害摯愛親人的殺人犯

他看來和路上的台灣歐吉桑沒什麼不同:polo衫加夾克、棒球帽,和人人都戴的口罩。但他不單是為了疫情,而是躲避法院前媒體的鏡頭,因為他是「人倫悲劇」的主角,是悶死女兒的兇手。

就稱他「老陳」吧。七十九歲,人生五十年都在照顧重度腦麻女兒。直到前年新冠疫情爆發,女兒牙痛,卻因疫情無法就醫,呻吟數日。止痛藥已無法停止女兒和他的痛苦,他以棉被、枕頭終結一切。

老陳主動自首,再加上「情堪憫恕」,一審法官判了他兩年六個月。但家人擔心八十歲的人一關進去,還能回家嗎?上訴力拚「兩年以下」,才能緩刑。

在高院法庭上,老陳不太聽得懂法官問話,只回:「該講的都講了。」律師靠過去,悄聲提醒他,可以說「交給律師回答」,他便照著說了。面對法庭攻防,諸如「責任能力」、「辨識能力」,同不同意證物「有證據能力」等等,法條的說文解字離老先生太遠。

「殺人罪,你認罪嗎?」法官問。「我認罪。」老陳說。如果那夜他在女兒斷氣後吞下的六十顆安眠藥也讓他長眠,他就不會站在這兒。

近來越來越多研究發現「照顧者常在下手後自殺」。陳正芬列舉動機:照顧者希望停止受害者的痛苦,又因為不捨、罪惡感,常決定一起走;照顧者若自己也疾病纏身,自覺無法持續提供照顧,或者預知情況只會更惡劣,例如失業或失去中低收資格,都會成為照顧悲劇的引燃點。

老陳是第一種。照顧重度腦麻女兒五十年,盡心盡力照顧,女兒不曾有褥瘡。幾年前妻子也病了,換他夜裡獨自顧女兒。誰知道疫情會成為推倒現狀的第一張骨牌。自殺未遂,他在精神病房昏迷數日、清醒後立刻承認犯案。

大女兒在法庭作證時,提及她建議過申請看護,但父母都不願意。陳太太說:「女兒自己生的,就要負起責任」。夫妻倆五十年不曾出遊、沒有一天卸下照顧責任。

「如果父親要入監服刑,對我們來說是另一種難以承受的痛。」女兒求情。兒子說:「妹妹在天之靈如果知道爸爸被關,她在天上也會不平安。」高院法官形容他是「被社會遺忘的人」,但囿於法條,仍維持原判。

一審合議庭法官林孟皇、趙書郁、林柔孜於判決書特別指出,本案家庭不熟悉政府的相關社福措施,政府「也不曾主動給予照顧者支持」,才讓壓力不斷累積,釀成悲劇。他們在「關於刑的執行事宜」段落備註,盼保障老陳在監所內的人權,甚至要求檢方注意,老陳的身心狀況是否適合收監。

法官的備註寫著:被告如此疼愛女兒,卻親手終結她的生命,「想必他在未來的人生歲月裡,將始終受到『良心監牢』的禁錮。」

參、「『照顧殺人』逐年增多」的確是一個嚴肅與日益嚴重的問題。

預防照顧殺人:以失能者利益為優先,避免「不適任」照顧者

為兒童擇定監護人時,大家都知道要以「兒童最佳利益」為考量;但為失能長輩決定主要照顧者時,為何很少考量誰才適合擔任照顧者、怎樣的照顧方式才符合長輩最佳利益?

這是台北護理健康大學長照系教授陳正芬提出的大哉問。

面對親人失能,家庭照顧者必須立即就位,再討論如何輪流照顧、是否聘用移工或入住機構。但是,「我們缺乏『勤前教育』,照顧者還沒來得及想清對策,就被迫上戰場了。少數人回不來,倖存者也可能遍體鱗傷。」家庭照顧者總會秘書長陳景寧說。

同樣是照顧、「愛的勞務」,家庭對「顧老」與「育嬰」的態度大不相同:孕前考量、懷胎九月的產檢、育嬰百科,一切就緒。但照顧長輩通常是在意外發生,一夕風雲變色,家庭也只能倉促決定「誰來照顧」。

依學者及家總觀察,被「拱出來」站上照顧者位子的,往往是家庭中「最有空」或「最弱勢」的人。例如:失業者、病人、退休者,或者單身者。他們不上班、收入少或住家裡,是理所當然的照顧者。

照顧者若能自我評估,確認自己不具照顧者的特質(見自我評估表),就可在照顧歷程中踏出健康的第一步。「被拱出來的照顧者,如果自覺無法承擔,拒絕時要能抵擋親友壓力。」陳景寧說。有位女孩曾致電家總,訴說自己的故事:她是與父母同住的單身上班族,自然擔起護送父母就醫的任務。但是當父親倒下臥床,手足認為她就是當然的照顧者。但是她自認無法承擔,「照顧爸媽,應該是大家分攤的事」。於是她在外縣市找了新工作,以工作為由離家。

陳景寧說,女孩早已安排好,卻還致電社工,原因是她需要心理支持,需要他人肯定「我這樣做,是對的。我不是自私」。她只是想「像其他手足保有自己的生活,照顧責任由大家商量、分攤」。「照顧不離職」也是家總一向的主張。

脆弱狀態不適任照顧 家暴相對人風險更高

常常家庭成員的共識是「反正有人照顧就好」。但便宜行事,可能選出最不符合失能長輩利益的照顧者。有位照顧者申請長照2.0,一年內換了八位居服員,對居服員的態度惡劣,有時毆打失能長輩。原來他失業、離婚,原本就滿腔怒氣,又要整天看顧病人,更覺得自己的人生好失敗。

陳正芬指出,照顧者的生活、精神狀態不穩定,就難以負荷照顧工作,施暴的風險較高。她在研究過程中發現,「長照系統和家暴系統之間,竟然沒有對接」,資料不互通,無法得知主要照顧者和失能者之間的家暴歷史,失去預防照顧悲劇的契機。

家暴舊恨加上照顧壓力,有時演變成復仇記。在奧斯卡典禮掌摑主持人的影星威爾史密斯在自傳中敘述,幼時看父親痛揍母親,他想有天一定要報仇;多年後他照顧罹癌 父親時,一度動念要將輪椅連老人推下樓。

台北市白姓婦人長期遭丈夫家暴,丈夫失智後,她在桃園市的安養機構裡,用枕頭悶死丈夫。這對夫妻早被台北市社會局註記為「家暴相對人」,需要提高警覺;但機構的照服員並不知道這段歷史,悲劇就難以預防。

這是「因恨而殺」,也有「因愛而殺」的例子。71歲老先生天天到機構探望臥床的妻子。常常念著:「她愈來愈瘦,太可憐了。」照服員覺得老先生天天探望,算是模範家屬了。他太愛妻子,不忍心她受苦,買了硫酸到機構,強灌妻子,幸被照護員發現制止。但老先生潑酸,再大口喝下,送醫不治。他的妻子、照服員及鄰床老婦被酸液波及,幸無大礙。

陳正芬指出,照顧暴力常發生在家中臥室,發生在機構十分少見;醫院或機構照護人員必須要有更高的敏感度,才能防範。日本《每日新聞》調查「照顧援助專員」(類似台灣的照顧服務個管員),發現高比率的照援專員會留意照顧者的憂鬱徵兆,及早轉介支持服務,降低「照顧殺人」的風險。

「照顧悲劇不會真的為家庭帶來解脫」,陳正芬說。「照顧者為家人付出時,也不能忘記愛自己。」家總提醒,養小孩要靠全村的力量,長照更要靠整個國家的力量,「我們一起來想辦法,總是有出路的」。

肆、解決「照顧殺人」的辦法,約有下列幾項:

- 照顧者必須事先明瞭「長期照顧」可能衍生的問題以及要有充分的自我心理準備。這其中,教育體系的介入是相對重要的發動機。

- 政府必須負起責任,制訂有效的政策與實施政策的方法,靠社會群體的力量全力推動,方得見效。

- 推動公益團體的設立,輔助政府政策的推動,特別是協助並成為長期照顧體系的一環。

- 家庭和睦、父慈子孝、兄友弟恭、夫義婦順,一個家庭具有完整與包容的社會性及相對的理智,遇事能集體商議,方能更理智的解決老人照顧的問題。