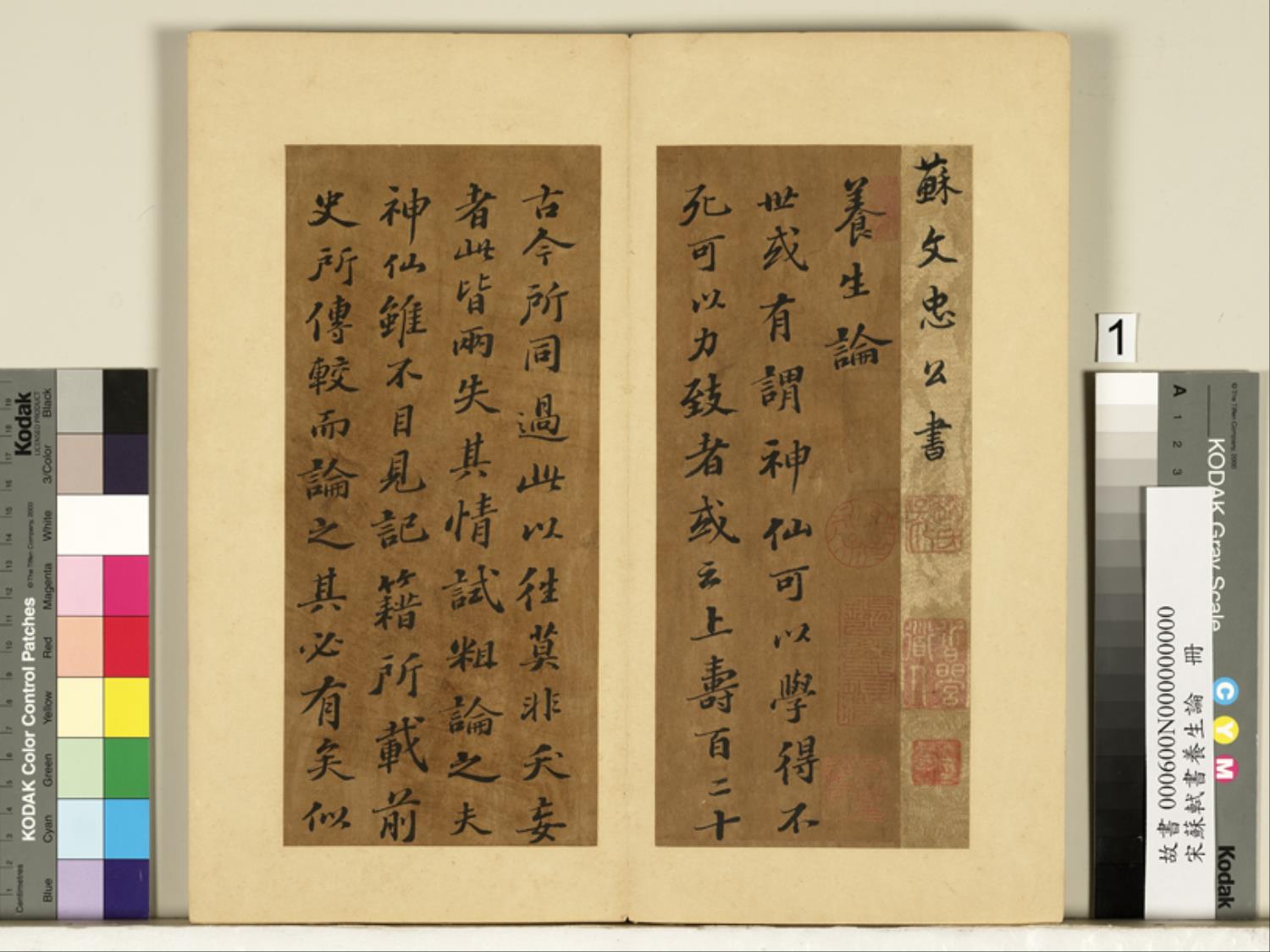

蘇軾書《養生論》冊

李常生 2021/10/20

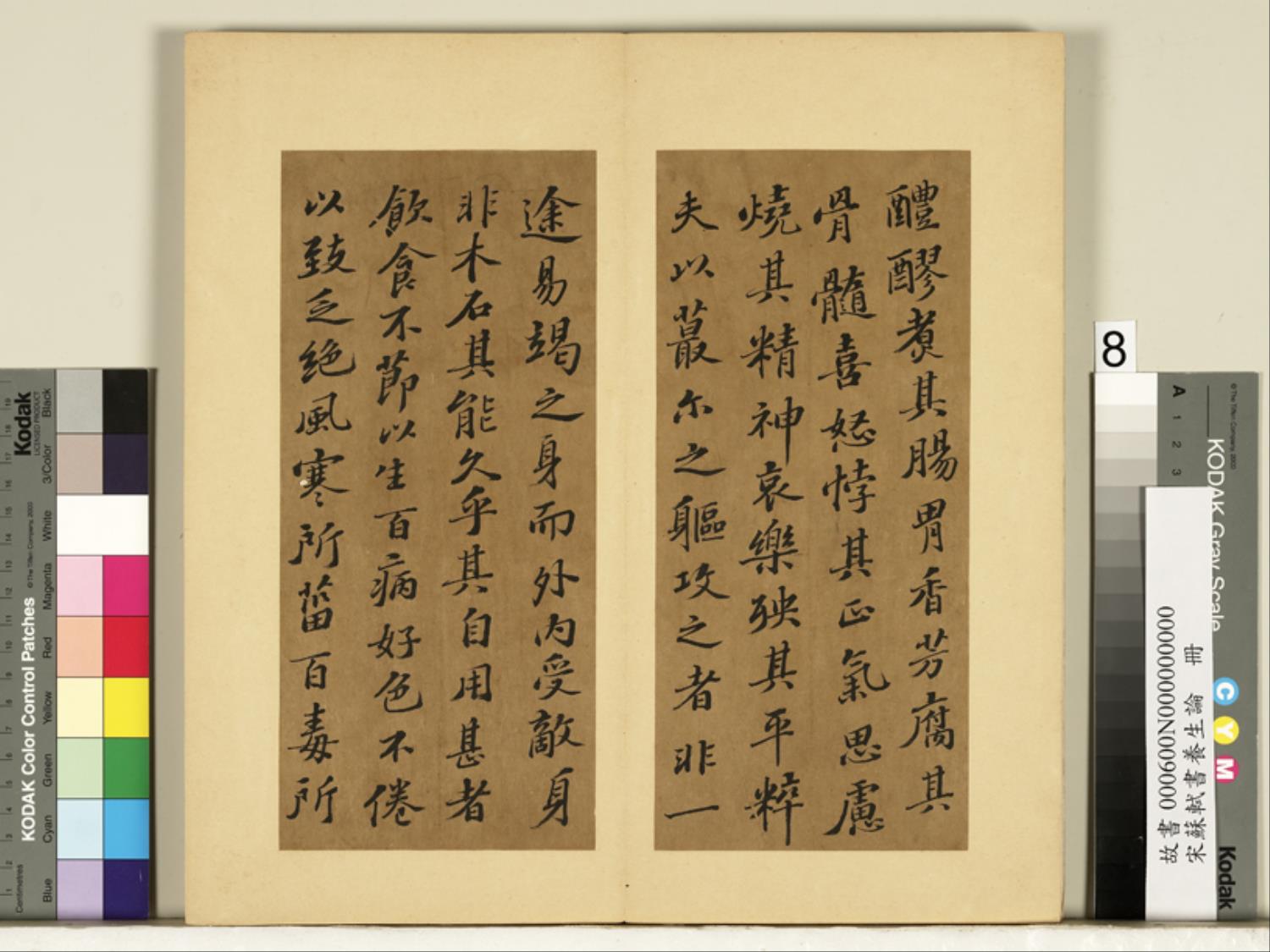

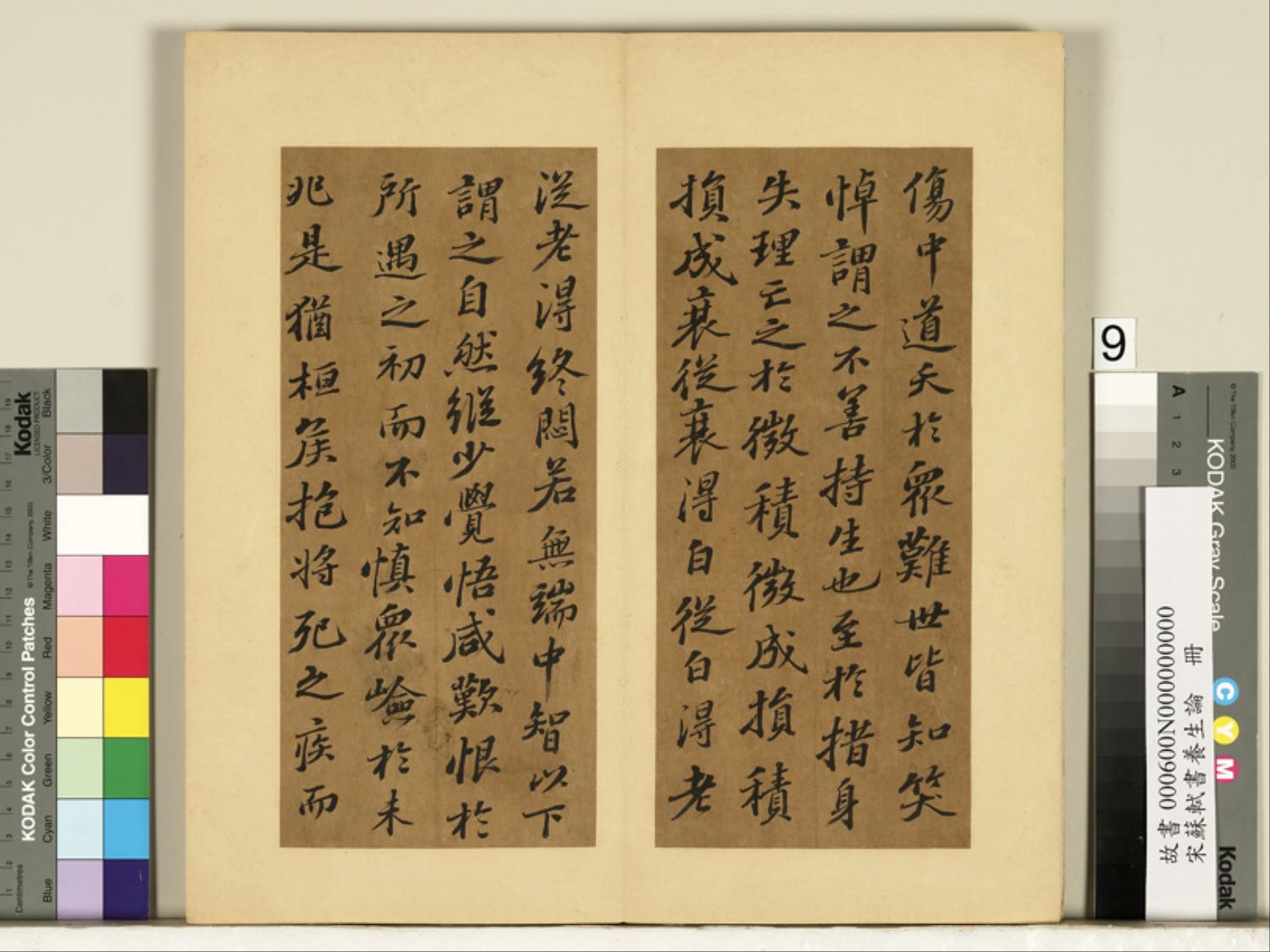

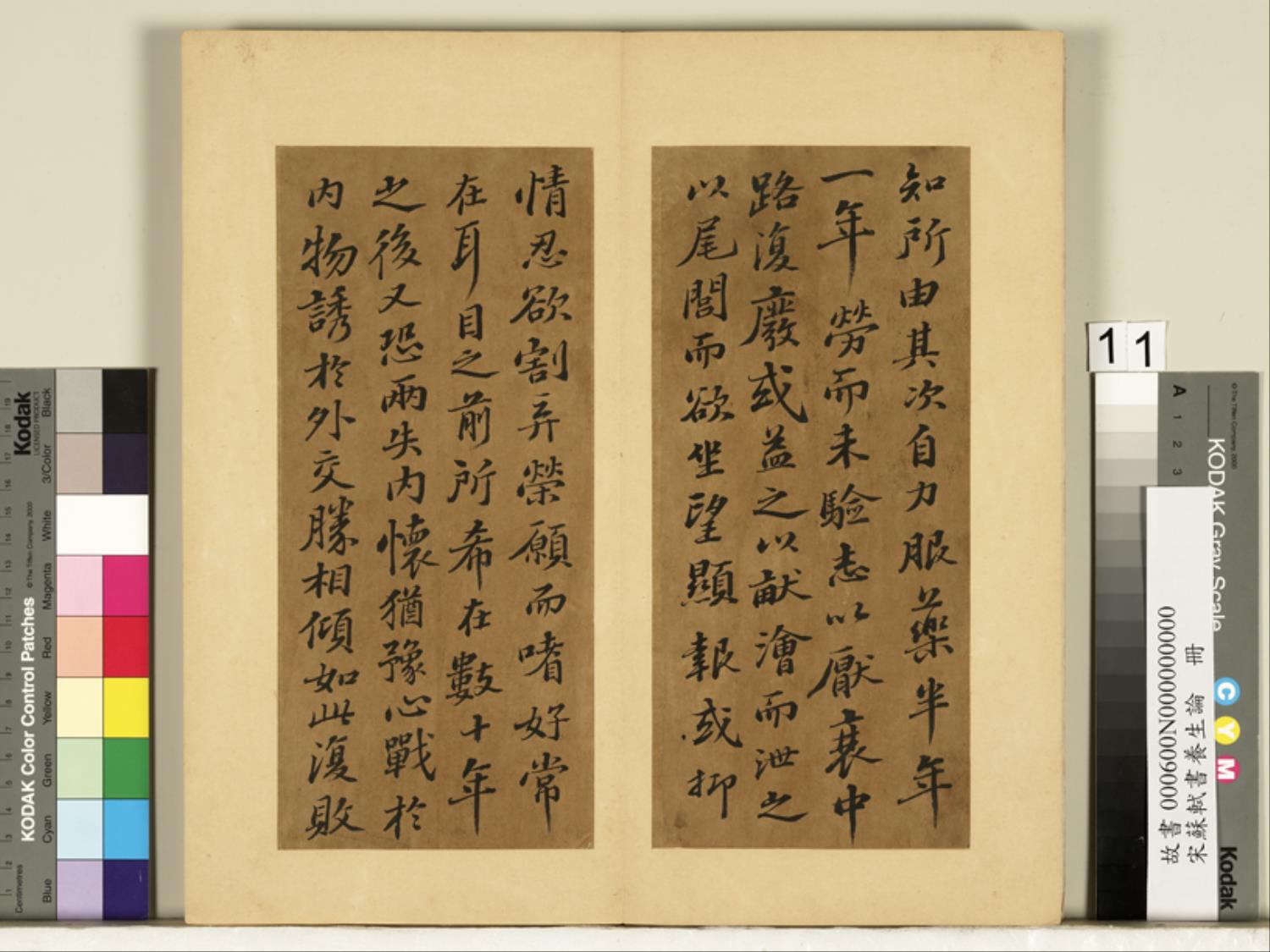

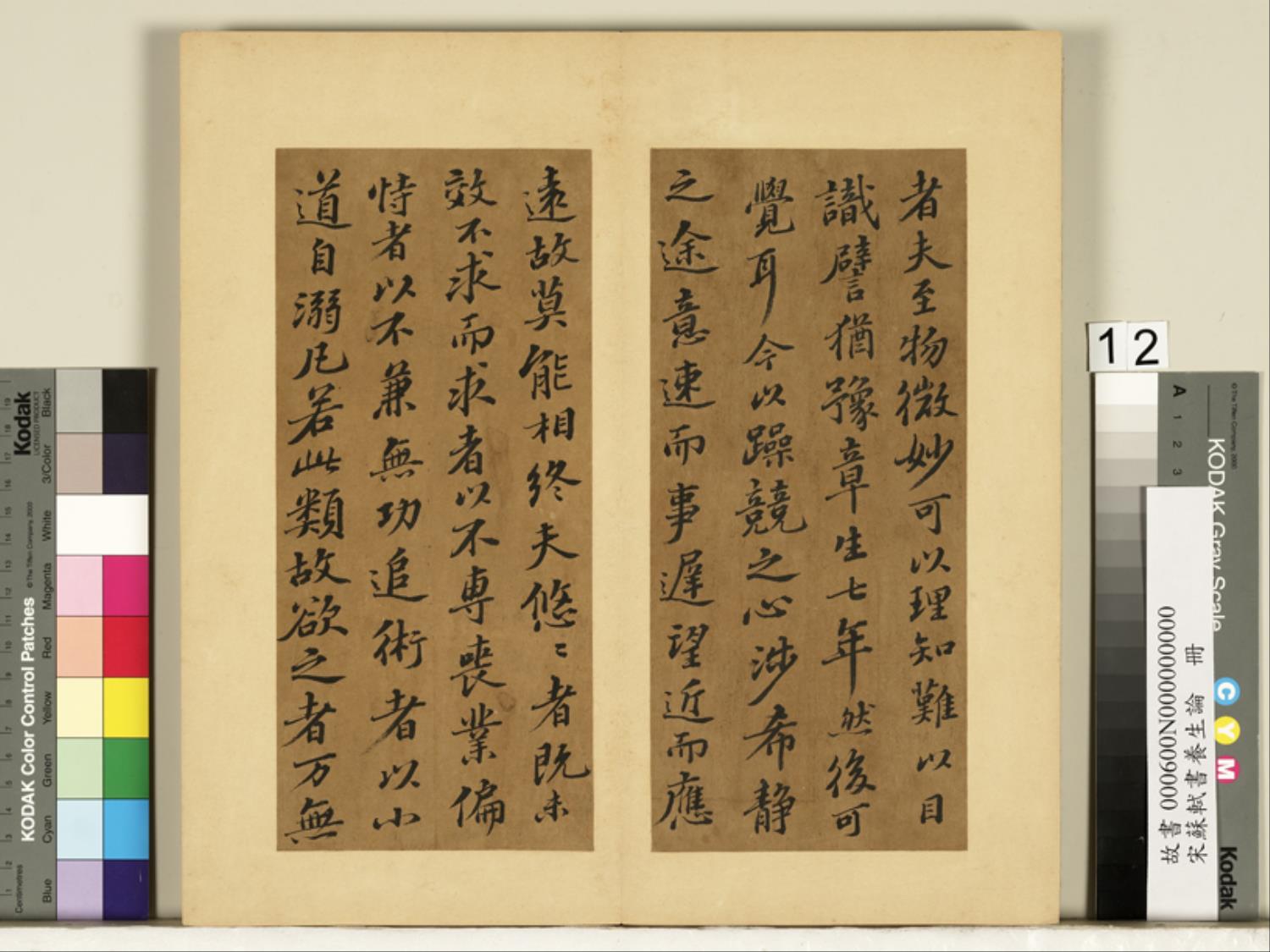

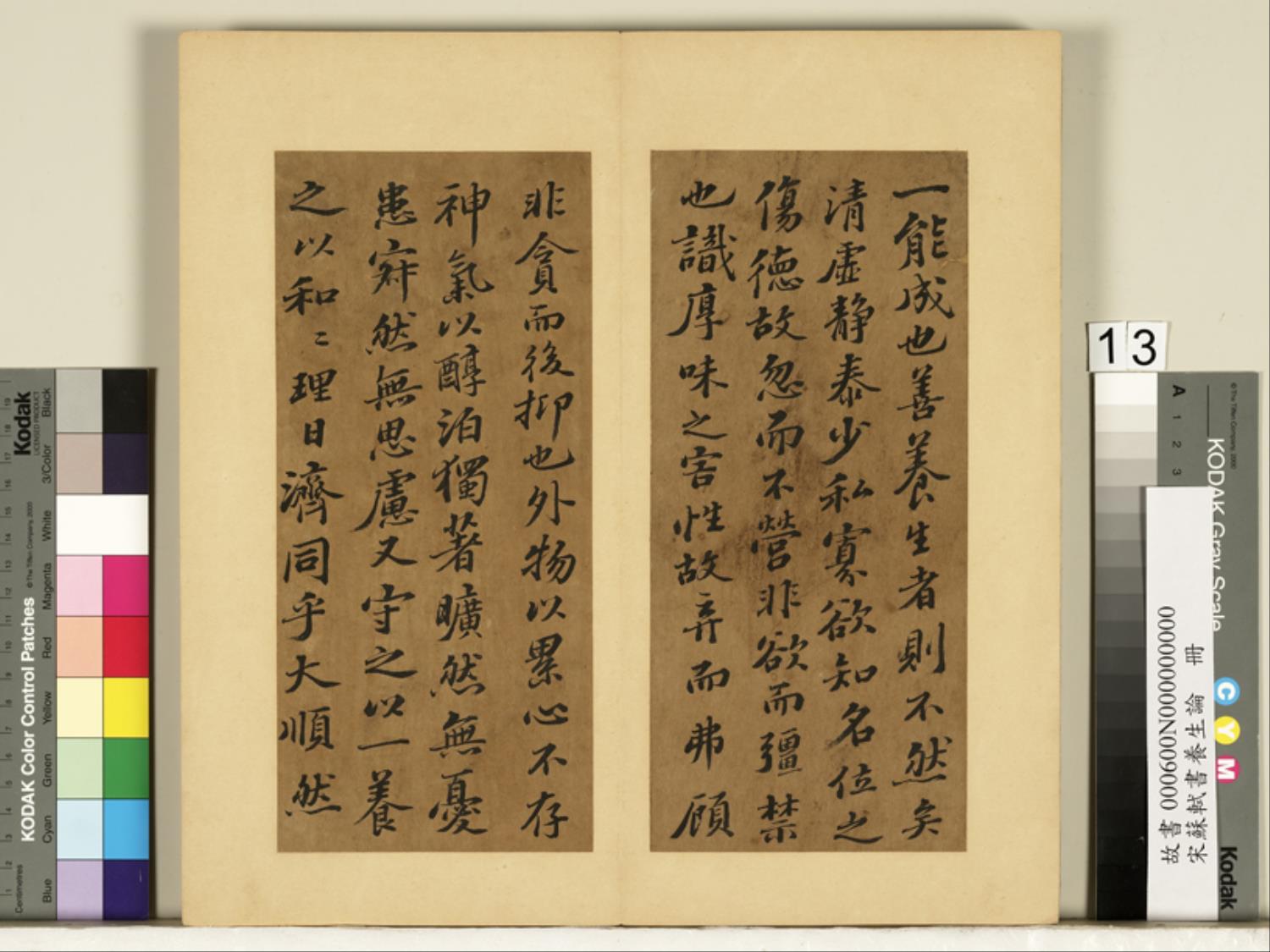

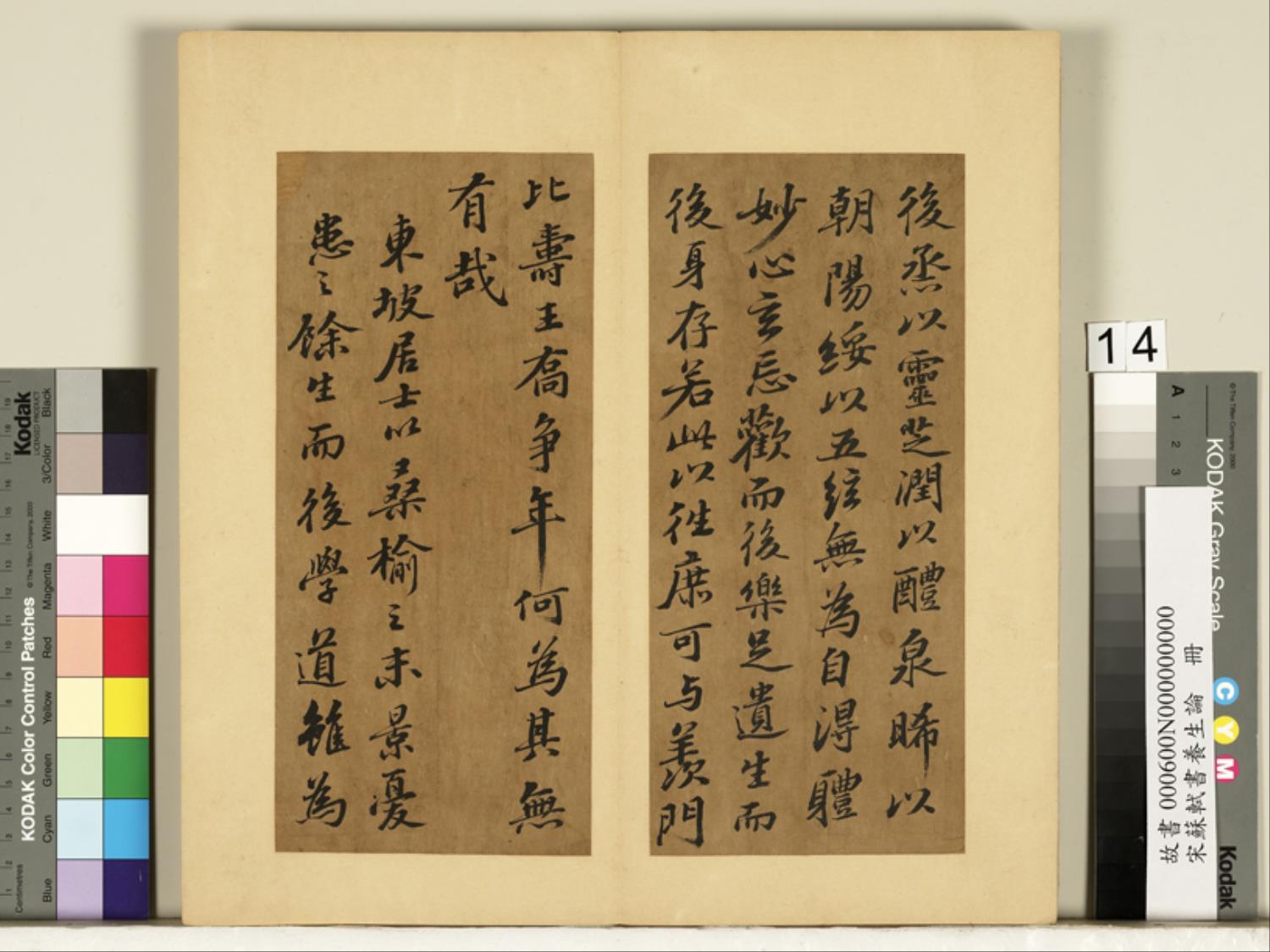

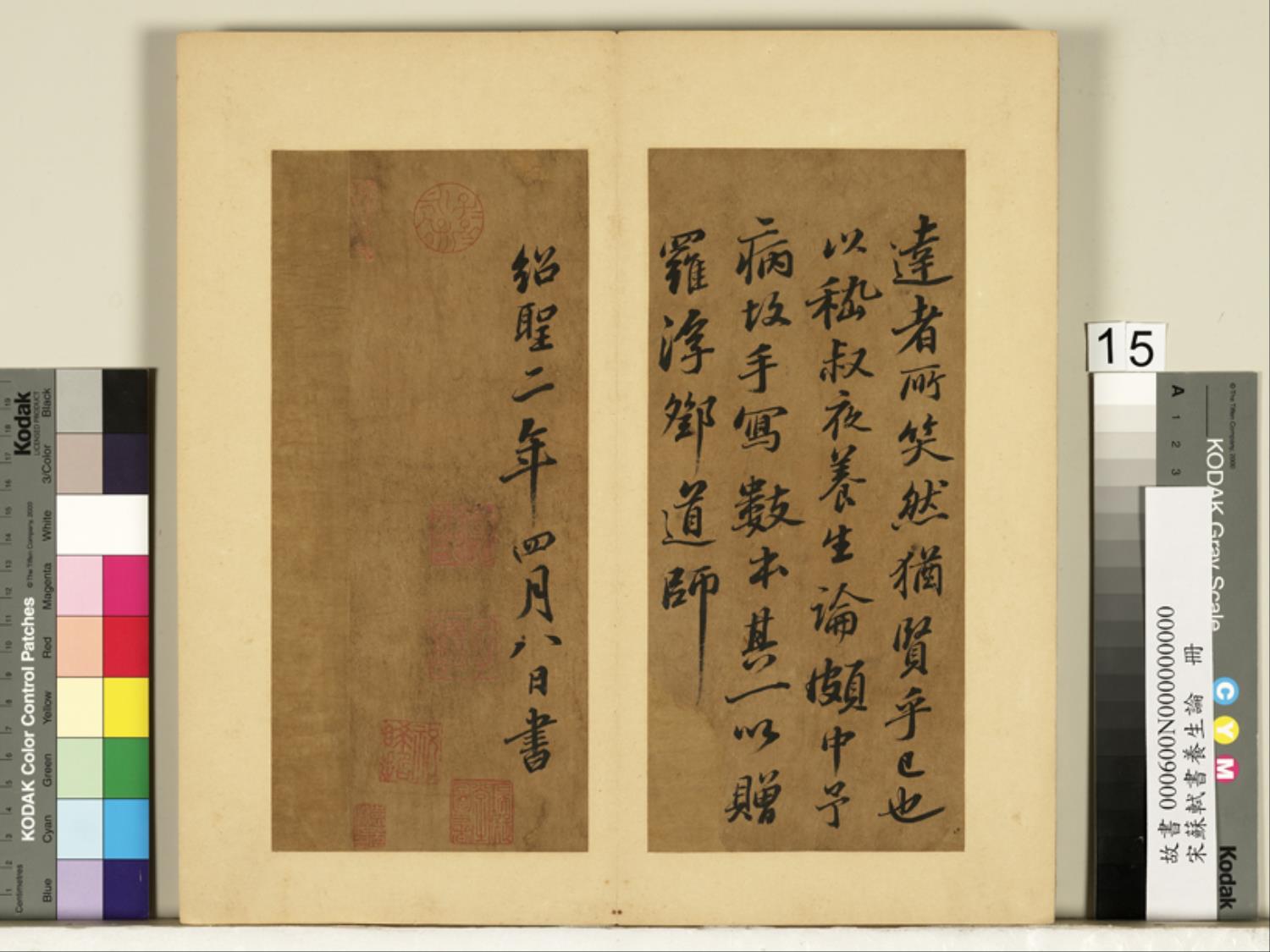

蘇軾書《養生論》冊典藏於台北故宮博物院。本幅一 25.7×9公分、本幅二至三十 25.7×11.6公分、後副葉 25.5×26.1公分。故宮書畫錄(卷八),第四冊,頁16。撰於宋哲宗紹聖二年(1095)。

蘇軾《養生論》原文:

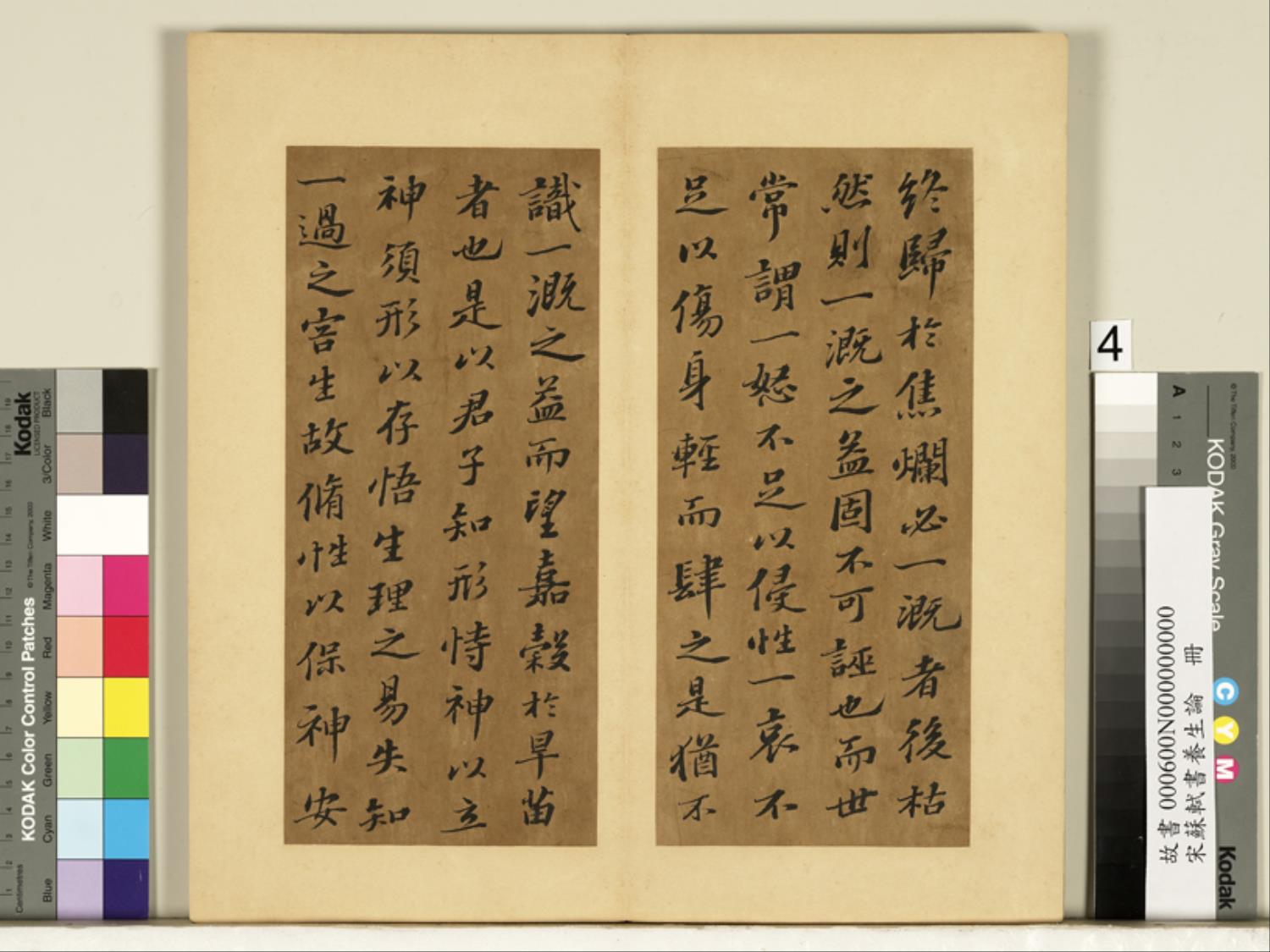

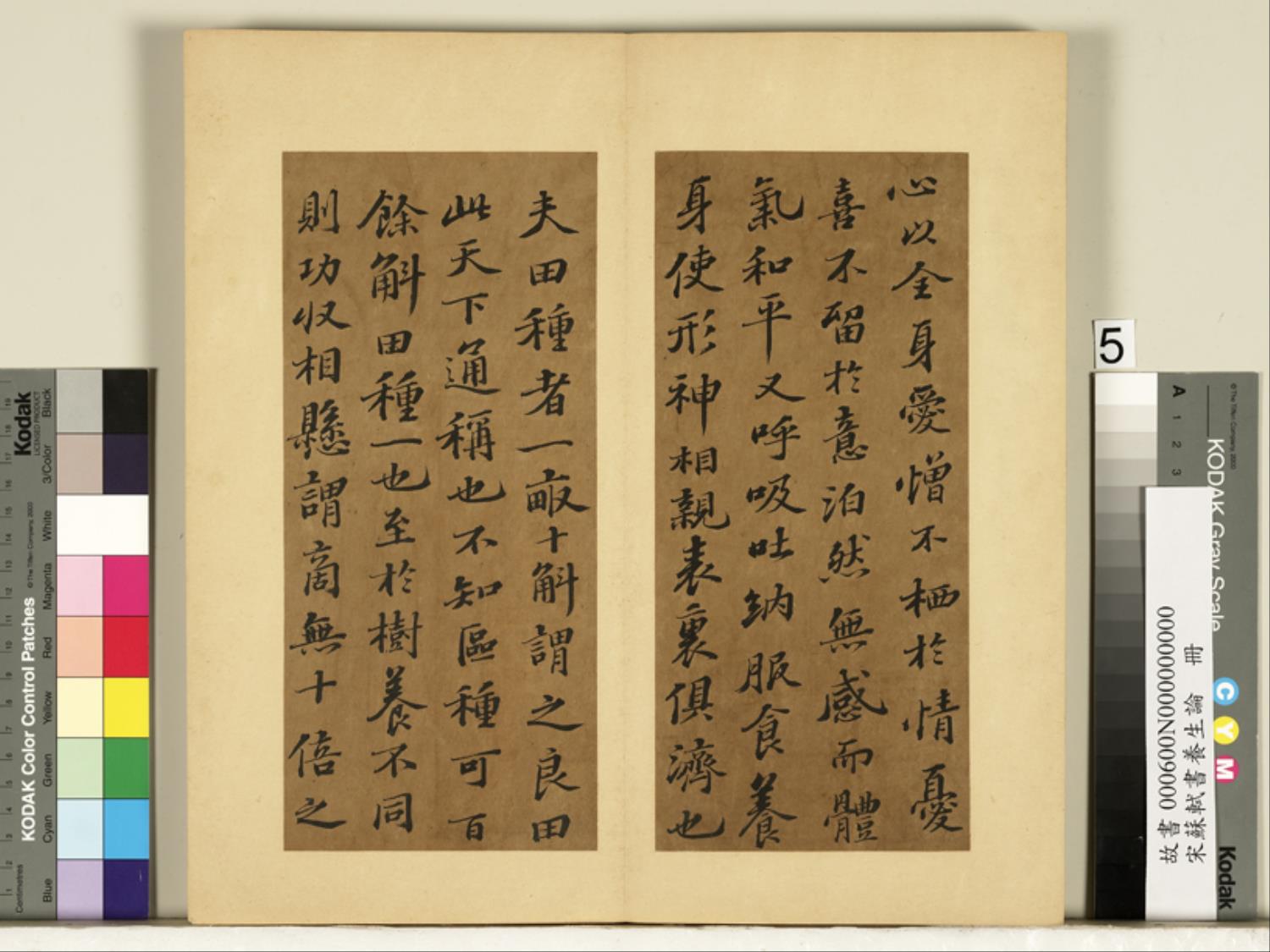

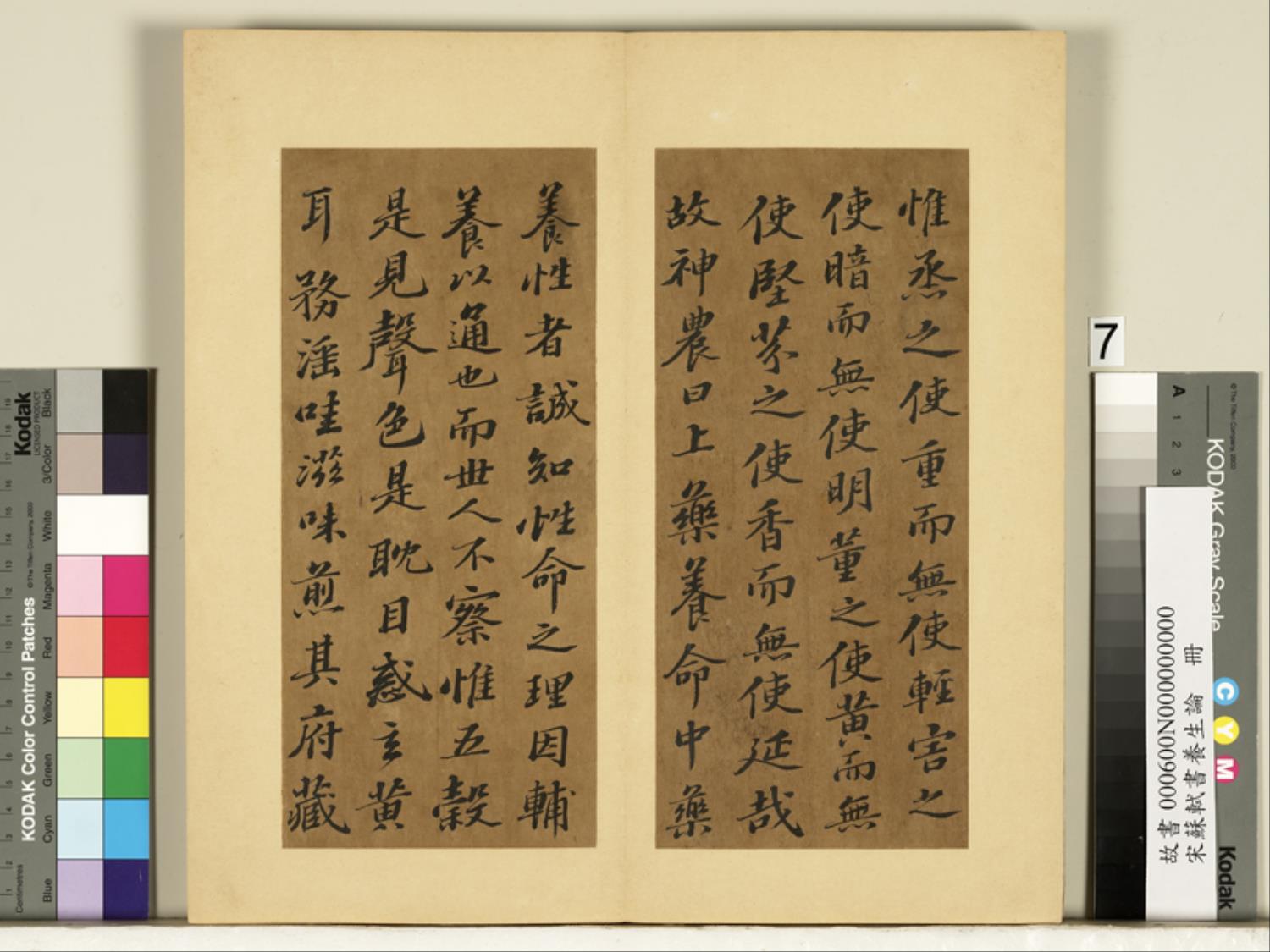

養生論。世或有謂神仙可以學得。不死可以力致者。或云。上壽百二十。古今所同。過此以往莫非夭妄者。此皆兩失其情。試粗論之。夫神仙雖不目見。記籍所載。前史所傳。較而論之。其必有矣。似特受異氣。稟之自然。非積學所能致也。至於導養得理。以盡性命。上獲千餘歲。下可數百年。可有之耳。而世皆不精。故莫能得之。何以言之。夫服藥求汗或有弗穫。而愧情一集。渙然流離。終朝未飡。則枵然思食。而曾子銜哀七日。不夜分而坐。則低迷思寢。內懷殷憂。則達旦不瞑。勁刷理鬢。醇醴發顏。僅乃得之。壯士之赫然殊觀。植髮衝冠。由此言之。精神之於形骸。猶國之有君也。神躁於中。而形喪於外。猶君昏於上。國亂於下也。夫為稼於湯世。偏有一溉之功者。雖終歸於焦爛。必一溉者。後枯然則一溉之。益固不可誣也。而世常謂。一怒不足以侵性。一哀不足以傷身。輕而肆之。是猶不識一溉之益。而望嘉穀於旱苗者也。是以君子知形恃神以立。神須形以存。悟生理之易失。知一過之害生。故脩性以保神。安心以全身。愛憎不栖於情。憂喜不留於意。泊然無感。而體氣和平。又呼吸吐納。服食養身。使形神相親。表裡俱濟也。夫田種者。一畝十斛。謂之良田。此天下通稱也。不知區種可百餘斛。田種一也。至於樹養不同。則功收相懸。謂商無十倍之價。農無百斛之望。此守常而不變者也。且豆令人重。榆令人瞑。合歡蠲忿。萱草忘憂。愚智所知也。薰辛害目。豚魚不養。常世所識也。蝨處頭而黑。麝食柏而香。頸處險而癭。齒居晉而黃。推此而言。凡所食之氣。烝性染身莫不相應。豈惟烝之使重。而無使輕。害之使暗。而無使明。薰之使黃。而無使堅。芬之使香。而無使延哉。故神農曰。上藥養命。中藥養性者。誠知性命之理。因輔養以通也。而世人不察。惟五穀是見。聲色是耽。目惑玄黃。耳務淫哇。滋味煎其府藏。醴醪⼝其腸胃。香芳腐其骨髓。喜怒悖其正氣。思慮燒其精神。哀樂殃其平粹。夫以蕞爾之軀。攻之者非一途。易竭之身。而外內受敵。身非木石。其能久乎。其自用甚者。飲食不節。以生百病。好色不倦。以致乏絕。風寒所菑。百毒所傷。中道夭於眾難。世皆知笑悼。謂之不善持生也。至於措身失理。亡之於微。積微成損。積損成衰。從衰得白。從白得老。從老得終。悶若無端。中智以下。謂之自然。縱少覺悟。咸歎恨於所遇之初。而不知慎。眾嶮於未兆。是猶桓侯抱將死之疾。而怒扁鵲之先見。以覺痛之日。為受病之始也。害成於微。而救之於著。故有無功之理。馳騁常人之域。故有一切之壽。仰觀俯察。莫不皆然。以多自證。以同自慰。謂天地之理。盡此而已矣。縱聞養生之事。則斷以所見。謂之不然。其次狐疑雖少。庶幾莫知所由。其次自力服藥。半年一年。勞而未驗。志以厭衰。中路復廢。或益之以畎。澮而泄之。以尾閭而欲坐望顯報。或抑情忍。欲割棄榮願。而嗜好常在耳目之前。所希在數十年之後。又恐兩失。內懷猶豫。心戰於內。物誘於外。交勝相傾。如此復敗者。夫至物微妙。可以理知。難以目識。譬猶豫章生七年然後可覺耳。今以躁競之心。涉希靜之途。意速而事遲。望近而應遠。故莫能相終。夫悠悠者既未效。不求而求者。以不專喪業。偏恃者以不兼無功。追術者以小道自溺。凡若此類。故欲之者。萬無一能成也。善養生者。則不然矣。清虛靜泰。少私寡欲。知名位之傷德。故忽而不營。非欲而疆禁也。識厚味之害性。故棄而弗顧。非貪而後抑也。外物以累心不存。神氣以醇泊獨著。曠然無憂患。寂然無思慮。又守之以一。養之以和。和理日濟。同乎大順。然後烝以靈芝。潤以醴泉。晞以朝陽。綏以五絃。無為自得。體妙心玄。忘歡而後樂足。遺生而後身存。若此以往。庶可與羨門比壽。王喬爭年。何為其無有哉。東坡居士以桑榆之末景。憂患之餘生。而後學道。雖為達者所笑。然猶賢乎巳也。以嵇叔夜養生論。頗中予病。故手寫數本。其一以贈羅浮鄧道師。紹聖二年(西元一0九五年)四月八日書。

宋克題跋:子瞻好寫養生論。猶子敬之好寫洛神賦。以其心之所好。不覺運腕之倦。而更進書法之神也。此冊為羅浮鄧道師所作。自始至終。千有餘言。筆筆超凡入聖。固知子瞻書為海內第一。觀是帖又為子瞻生平第一矣。洛神賦。養生論二者。留傳于天壤間。識為希世之寶矣。後人當什襲善藏之。無使作十三行之餘憾也。吳郡宋克。

李昌祺題跋:蘇長公書。世不多得。拜觀是帖。夙昔厚幸矣。附名于末以誌敬仰之思。李昌祺。

收傳印記:趙氏子昂。

嵇康簡介:

嵇康(223年-263年),字叔夜,三國魏譙郡銍(今安徽省濉溪縣)人,因曾官至曹魏中散大夫,故後世又稱嵇中散。中國古代著名的文學家、思想家、音樂家。為魏晉時期文人團體「竹林七賢」之一,與阮籍齊名,並稱嵇阮,同為魏末文學界與思想界的代表人物。他激烈抨擊世俗規範,主張順應自然法則,保全人的天性,積極推廣服食養生理論,在當時極具有非常高的聲望及號召力。後因捲入朋友呂安的訴訟而入獄[1],權臣司馬昭忌憚他的言論影響力會威脅司馬氏政權,在鍾會的建議下將其處死。

在他死後,其思想主張在東晉及南朝受到了極大的推崇,成為魏晉玄學的重要構成理論。隨著神仙道教的興起,嵇康本人則被神仙化,包括作為正史的《晉書》在內,關於他的生平事跡的記述中參雜了相當多神怪、傳奇的內容。而他堅持思想與人格的自由,不追逐世俗名利,為追求正義而犧牲的品質,被後世視作中國傳統文人清廉正直、不畏強權精神的代表人物之一。

魏晉玄學

自漢武帝「罷黜百家」以來,儒家思想被確定為官方所推崇的主流思想,經過兩漢數百年的發展,已然成為社會倫理與人們精神信仰上絕對主導者。然而東漢末年的大喪亂,卻對其統治地位帶來了巨大衝擊。殘酷的現實與極端的生存環境,使得兩漢以來基於儒家理論所構建的社會秩序瀕臨崩潰,湧現出如曹操「唯才是舉」,孔融「父母於子女無恩」等反傳統想法。太平道、五斗米道等道教思想也開始萌芽興盛,他們大多以法術、符水等形式替人治病,很快信徒遍及全國。社會各個階層的人,都開始自覺與不自覺地探求從更高的角度來審視生與死、人與社會等更深層次的問題,以期重新建立起新的思想秩序。

發生於魏少帝正始年間,由何晏、王弼等人積極倡導的玄學,便是在這個背景下應運而生。最初何晏等人採用援引道家觀點解釋儒家經典的方式,試圖調和儒家與道家兩大思想的矛盾,構建出新的以儒道合流為主體的倫理道德體系。由於權威大學者的積極倡導,一時間哲學研究辯論的風氣大盛,學術活動異常活躍,被後世譽為正始之音。然而隨著高平陵事變的發生,何晏等主導人物紛紛被殺,正始玄學戛然而止。

緊隨其後的便是以嵇康、阮籍等人為首的竹林七賢所引領的「竹林玄學」。與這一時期政治上的黑暗高壓相呼應,竹林玄學一反正始玄學儒道合流的態度,大力推崇道家「自然」的思想,激烈排斥儒家及司馬氏官方所主張的「名教」的思想。主張避世,主張不為世俗教條拘束,回歸人自然的本性與良知。他們將「名教」與「自然」對立起來,奠定了後來玄學的主命題——「名教」與「自然」之爭。

在嵇康因言論獲罪被殺後,玄學的研究曾經一度停止,但在西晉樂廣、郭象等人的活動下再次煥發出生機。東晉南遷後又與方士、神仙等神秘學說結合,乃至後期引入佛教思想,為後世道教與佛教的發展產生了深遠影響。隨著門閥士族的興起,玄學成為一門顯學乃至社會流行受到上流階層追捧。至南朝宋時玄學正式設立官學,成為與儒學、文學、史學並立的四學,對中國三世紀至四世紀的思想與社會風貌形成有著不可忽視的作用。(上文摘自維基百科)

《晉書‧嵇康傳》載:

嵇康字叔夜,譙國銍人也。其先姓奚,會稽上虞人,以避怨,徙焉。銍有嵇山,家于其側,因而命氏。兄喜,有當世才,歷太僕、宗正。

康早孤,有奇才,遠邁不群。身長七尺八寸,美詞氣,有風儀,而土木形骸,不自藻飾,人以為龍章鳳姿,天質自然。恬靜寡欲,含垢匿瑕,寬簡有大量。學不師受,博覽無不該通,長好老莊。與魏宗室婚,拜中散大夫。常修養性服食之事,彈琴詠詩,自足於懷。以為神仙稟之自然,非積學所得,至於導養得理,則安期、彭祖之倫可及,乃著養生論。又以為君子無私,其論曰:「夫稱君子者,心不措乎是非,而行不違乎道者也。何以言之﹖夫氣靜神虛者,心不存於矜尚;體亮心達者,情不繫於所欲。矜尚不存乎心,故能越名教而任自然;情不繫於所欲,故能審貴賤而通物情。物情順通,故大道無違;越名任心,故是非無措也。是故言君子則以無措為主,以通物為美;言小人則以匿情為非,以違道為闕。何者﹖匿情矜吝,小人之至惡;虛心無措,君子之篤行也。是以大道言『及吾無身,吾又何患』。無以生為貴者,是賢於貴生也。由斯而言,夫至人之用心,固不存有措矣。故曰:『君子行道,忘其為身』,斯言是矣。君子之行賢也,不察於有度而後行也;任心無邪,不議於善而後正也;顯情無措,不論於是而後為也。是故傲然忘賢,而賢與度會;忽然任心,而心與善遇;儻然無措,而事與是俱也。」其略如此。蓋其胸懷所寄,以高契難期,每思郢質。所與神交者惟陳留阮籍、河內山濤,豫其流者河內向秀、沛國劉伶、籍兄子咸、琅邪王戎,遂為竹林之游,世所謂「竹林七賢」也。戎自言與康居山陽二十年,未嘗見其喜慍之色。

康嘗採藥游山澤,會其得意,忽焉忘反。時有樵蘇者遇之,咸謂為神。至汲郡山中見孫登,康遂從之遊。登沈默自守,無所言說。康臨去,登曰:「君性烈而才雋,其能免乎!」康又遇王烈,共入山,烈嘗得石髓如飴,即自服半,餘半與康,皆凝而為石。又於石室中見一卷素書,遽呼康往取,輒不復見。烈乃歎曰:「叔夜志趣非常而輒不遇,命也!」其神心所感,每遇幽逸如此。

山濤將去選官,舉康自代。康乃與濤書告絕,曰:

聞足下欲以吾自代,雖事不行,知足下故不知之也。恐足下羞庖人之獨割,引尸祝以自助,故為足下陳其可否。

老子、莊周,吾之師也,親居賤職;柳下惠、東方朔,達人也,安乎卑位。吾豈敢短之哉!又仲尼兼愛,不羞執鞭;子文無欲卿相,而三為令尹,是乃君子思濟物之意也。所謂達能兼善而不渝,窮則自得而無悶。以此觀之,故知堯舜之居世,許由之巖棲,子房之佐漢,接輿之行歌,其揆一也。仰瞻數君,可謂能遂其志者也。故君子百行,殊塗同致,循性而動,各附所安。故有「處朝廷而不出,入山林而不反」之論。且延陵高子臧之風,長卿慕相如之節,意氣所託,〔七〕亦不可奪也。

吾每讀尚子平、臺孝威傳,慨然慕之,想其為人。加少孤露,母兄驕恣,不涉經學,又讀老莊,重增其放,故使榮進之心日穨,任逸之情轉篤。阮嗣宗口不論人過,吾每師之,而未能及。至性過人,與物無傷,惟飲酒過差耳,至為禮法之士所繩,疾之如仇讎,幸賴大將軍保持之耳。吾以不如嗣宗之資,而有慢弛之闕;又不識物情,闇於機宜;無萬石之慎,而有好盡之累;久與事接,疵釁日興,雖欲無患,其可得乎!

又聞道士遺言,餌朮黃精,令人久壽,意甚信之。游山澤,觀魚鳥,心甚樂之。一行作吏,此事便廢,安能舍其所樂,而從其所懼哉!

夫人之相知,貴識其天性,因而濟之。禹不逼伯成子高,全其長也;仲尼不假蓋於子夏,護其短也。近諸葛孔明不迫元直以入蜀,華子魚不強幼安以卿相,此可謂能相終始,真相知者也。自卜已審,若道盡塗殫則已耳,足下無事冤之令轉於溝壑也。

吾新失母兄之歡,意常悽切。女年十三,男年八歲,未及成人,況復多疾,顧此悢悢,如何可言。今但欲守陋巷,教養子孫,時時與親舊敘離闊,陳說平生,濁酒一杯,彈琴一曲,志意畢矣,豈可見黃門而稱貞哉!若趣欲共登王塗,期於相致,時為歡益,一旦迫之,必發狂疾。自非重讎,不至此也。既以解足下,并以為別。

此書既行,知其不可羈屈也。

性絕巧而好鍛。宅中有一柳樹甚茂,乃激水圜之,每夏月,居其下以鍛。東平呂安服康高致,每一相思,輒千里命駕,康友而善之。後安為兄所枉訴,以事繫獄,辭相證引,遂復收康。康性慎言行,一旦縲紲,乃作幽憤詩,曰:

嗟余薄祜,少遭不造,哀煢靡識,越在襁褓。母兄鞠育,有慈無威,恃愛肆姐,不訓不師。爰及冠帶,憑寵自放,抗心希古,任其所尚。託好莊老,賤物貴身,志在守樸,養素全真。

曰予不敏,好善闇人,子玉之敗,屢增惟塵。大人含弘,藏垢懷恥。人之多僻,政不由己。惟此褊心,顯明臧否;感悟思愆,怛若創痏。欲寡其過,謗議沸騰,性不傷物,頻致怨憎。昔慚柳惠,今愧孫登,內負宿心,外恧良朋。仰慕嚴鄭,樂道閑居,與世無營,神氣晏如。

咨予不淑,嬰累多虞。匪降自天,實由頑疏,理弊患結,卒致囹圄。對答鄙訊,縶此幽阻,實恥訟冤,時不我與。雖曰義直,神辱志沮,澡身滄浪,曷云能補。雍雍鳴雁,厲翼北游,順時而動,得意忘憂。嗟我憤歎,曾莫能疇。事與願違,遘茲淹留,窮達有命,亦又何求﹖

古人有言,善莫近名。奉時恭默,咎悔不生。萬石周慎,安親保榮。世務紛紜,祇攪余情,安樂必誡,乃終利貞。煌煌靈芝,一年三秀;予獨何為,有志不就。懲難思復,心焉內疚,庶勖將來,無馨無臭。採薇山阿,散髮巖岫,永嘯長吟,頤神養壽。

初,康居貧,嘗與向秀共鍛於大樹之下,以自贍給。潁川鍾會,貴公子也,精練有才辯,故往造焉。康不為之禮,而鍛不輟。良久會去,康謂曰:「何所聞而來﹖何所見而去﹖」會曰:「聞所聞而來,見所見而去。」會以此憾之。及是,言於文帝曰:「嵇康,臥龍也,不可起。公無憂天下,顧以康為慮耳。」因譖「康欲助毌丘儉,賴山濤不聽。昔齊戮華士,魯誅少正卯,誠以害時亂教,故聖賢去之。康、安等言論放蕩,非毀典謨,帝王者所不宜容。宜因釁除之,以淳風俗。」帝既昵聽信會,遂并害之。

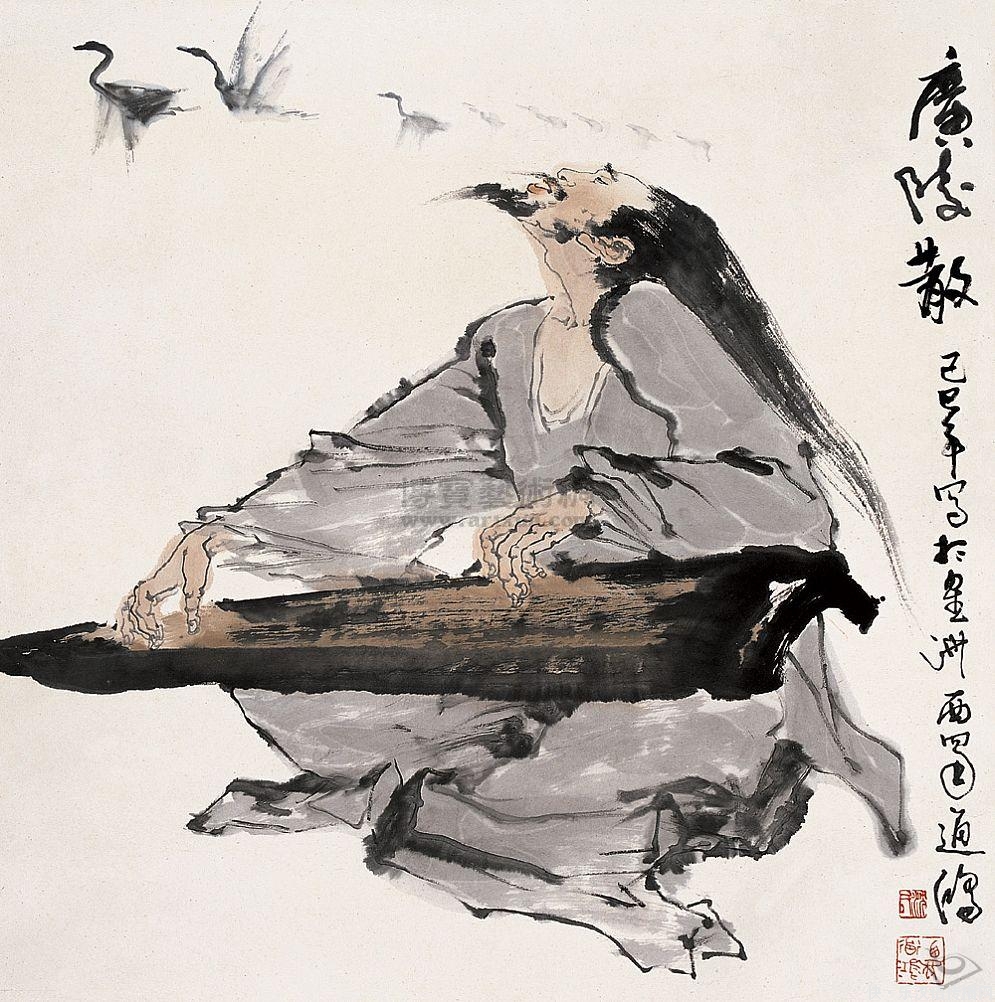

康將刑東市,太學生三千人請以為師,弗許。康顧視日影,索琴彈之,曰:「昔袁孝尼嘗從吾學廣陵散,吾每靳固之,廣陵散於今絕矣!」時年四十。海內之士,莫不痛之。帝尋悟而恨焉。初,康嘗游于洛西,暮宿華陽亭,引琴而彈。夜分,忽有客詣之,稱是古人,與康共談音律,辭致清辯,因索琴彈之,而為廣陵散,聲調絕倫,遂以授康,仍誓不傳人,亦不言其姓字。

康善談理,又能屬文,其高情遠趣,率然玄遠。撰上古以來高士為之傳贊,欲友其人於千載也。又作太師箴,亦足以明帝王之道焉。復作聲無哀樂論,甚有條理。子紹,別有傳。