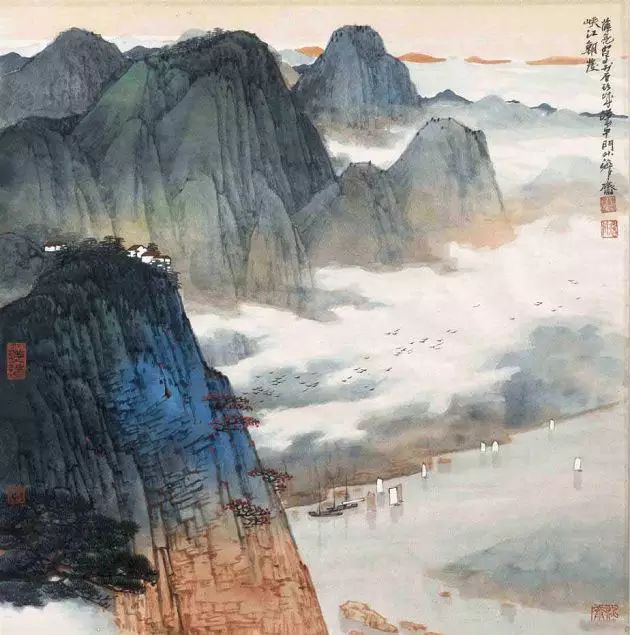

薛亮的工筆國畫—-超脫了

2022/02/16刊

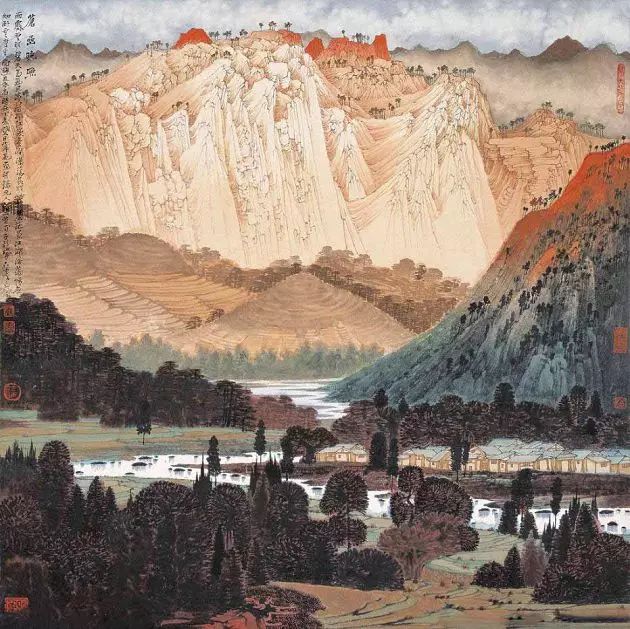

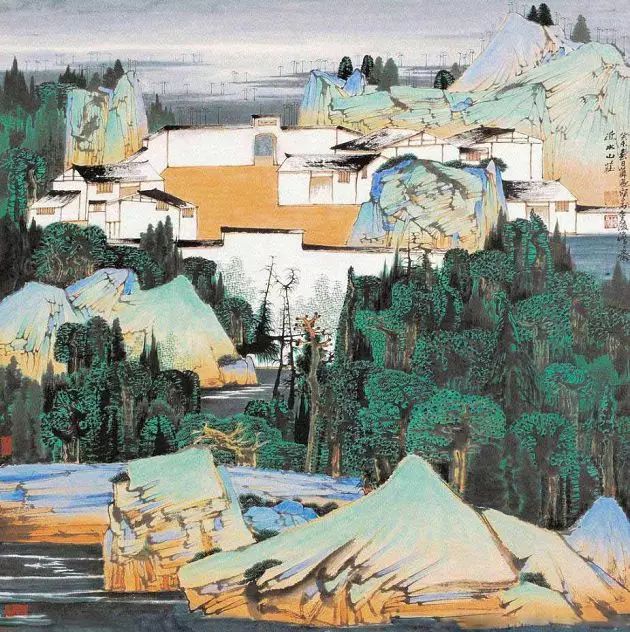

薛亮,擅長山水和花鳥畫,他以扎實的傳統技法為基礎,及其深厚的文學修養和繪畫知識,結合其獨特的審美觀和思維方式,創造了充滿大自然靈氣而富想像力的夢幻山水畫風,贏得了“江南鬼才” 之雅譽。

1956年出生於江蘇省靖江市。1982年畢業於南京藝術學院。畢業後至1997年任新華日報美術編輯;1997年工作於江蘇省國畫院。現為江蘇省國畫院副院長,傅抱石紀念館館長,國家一級美術師,第十二屆全國政協委員,江蘇省美術家協會副主席,江蘇省文聯委員,中國藝術研究院特聘美術創作研究員、中國藝術研究院研究生院博士生導師,享受國務院專家特殊津貼,江蘇省藝術類高級職稱專業評審委員會委員。2013年,獲得由江蘇省委省政府頒發的首屆“紫金文化獎章”;2014年,獲“江蘇省藝術成就獎”。作品多次參加國家級、省級展覽,曾獲國家級金獎一次,國家級銀獎三次,省級銀獎三次,省級銅獎一次,省級學術成就獎四次。多次在國內外舉辦個人畫展。出版個人畫集六部,近十件巨幅作品被國內各大美術館、博物院、中南海、毛主席紀念堂等政府機構張掛收藏。

薛亮山水畫的獨創性

—-馬鴻增(中國美協理論委員會副主任)

凡是優秀的山水畫作品,都具有“人化的自然”之品格,但因處理主客體關係的藝術表達方式不同,又可區分為實象、意想、心象三種類型。心象山水往往是以經過重新建構的傳統語言形態,構築非現實的山水時空,由此而開拓出一種現代的、全新的審美境界。中年畫家薛亮就是當代中國心象山水方陣中的傑出代表。

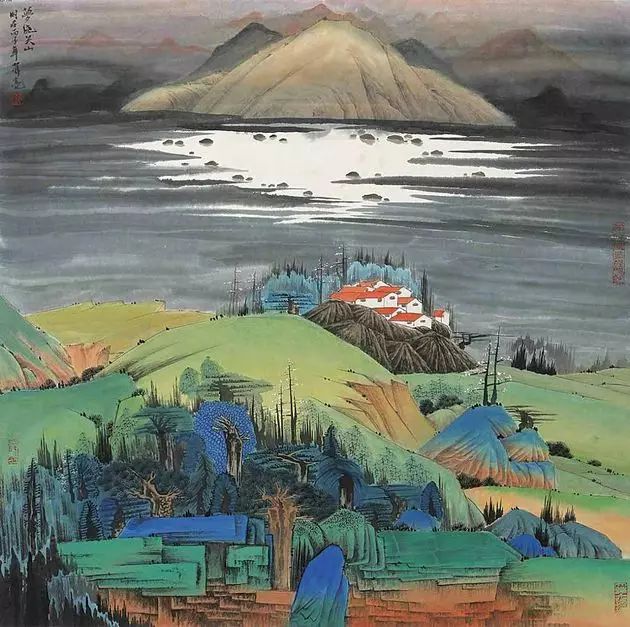

展讀薛亮的作品,令人沉迷於那靜穆、幽邃、清逸、純淨的審美意境,震驚於那奇特、神秘、非凡的結構張力,陶醉於那縝密、靈動、精到的筆墨功力。這種似真似幻、理想化、情感化的心象山水,雖然不合實景,不合常理,但卻合乎常情,而且與現代人回歸自然、親近自然的心態相合拍,與現代審美視覺求新求異的需要相適應,因此不期而然地具備了時代性和現代感。

薛亮的心象山水來自於整合與重構,這當中既包含對自然物象的整合重構,也包含對傳統語言的整合重構,而貫穿其始終的則是藝術觀念的變革。

為了體認薛亮山水畫的獨創性,有必要先從“形而下”的角度來探究其語言特色。

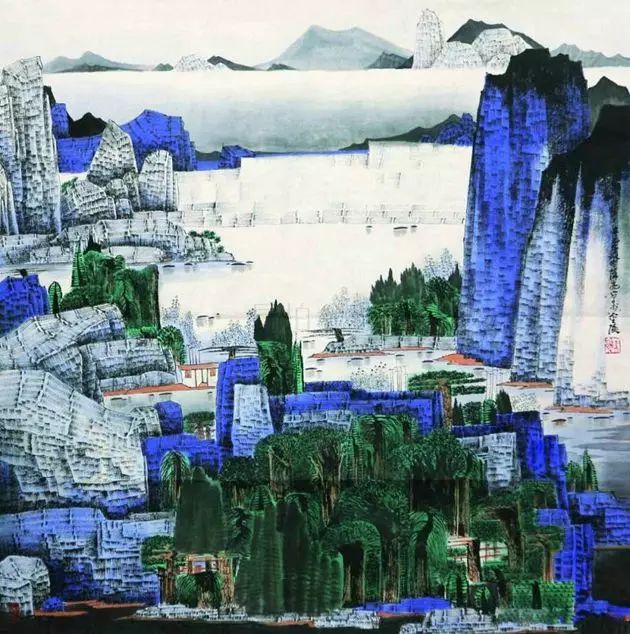

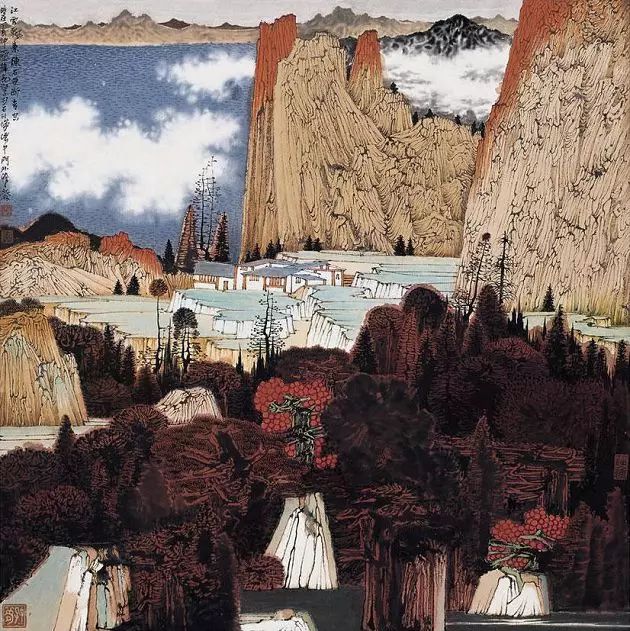

由毛筆、水墨、色彩等媒材在紙(絹)上運動而產生的勾、皴、點、染等技法,是構成傳統山水畫的基本造型元素,需經畫家的序列組合才產生特定的、完整的形象和意味。薛亮清醒地認識到,若是有意識地將它們從舊有的形式格局中剝離出來,以現代人的自然觀和新山水的價值觀,強化和規範它們的個體特徵,再根據它們各自的語義特徵和筆墨特徵,賦以全新的序列,重新和諧地構成,必將創造出既源於古人,又異於古人;既有傳統精練的“修辭”,又有現代“文采”意念的新“句式”和新“篇章”。

薛亮這種創造性的探索起始於上個世紀80年代後期,成熟於90年代後期。這得力於他自70年代以來對傳統的深入研習和苦臨苦練,對宋、元、明、清代表性山水畫家作品的解讀,使他對傳統造型符號有了深層次的理解。再則是對中外藝術理論的潛心研讀,又使他確立了山水畫由傳統向現代轉型的堅定信念。還有不可忽視的是,他用七、八年的時間遊歷名山大川,在對大自然的寫生中感悟種種美質,並將傳統筆法墨法在真景實境中加以印證。正是在這一過程中,他深切地認識到傳統繪畫中的筆墨符號是脫胎於自然景觀的藝術形態,是主觀世界對客觀世界的重新塑造,是最純粹的藝術語言元,它們積澱著民族的審美理想,比之西方的再現藝術、抽象藝術,從更高層面上迫近了藝術本體。

正是在上述基礎上,薛亮有智有勇地進入了心象山水創作階段。他對傳統和自然進行重構,徹底告別了追摹自然感覺的寫生狀態,轉向內心精神的探求,將主觀意識和情感滲入到具體物象之中,將它們重新編排,整合出真正“物我合一”的、個人化的新山水。視覺衝擊力強烈的幾何形結構,是薛亮山水圖式一大特色。他的許多作品都以幾何形的構成、或方或圓的大塊山石造成一種整體肅穆的內聚力,精心設計的穿插於其間的樹木、雲水、溪澗等都被變形強化乃至符號化,而“有意味的形式”就潛藏在經過主觀重建的幾何結構之中,有一種恍兮惚兮的夢幻美。在他的筆下,北派的斧劈皴、釘頭皴與南派的披麻皴、解索皴,工筆青綠與水墨寫意,傳統神韻與現代意味,都被奇妙地融為一體,共同構成其心象山水的標誌性圖式。這種視覺圖式完全打破了傳統意象山水的陳述性,而強化了表現性,用虛擬的實筆,造成似曾相識又出乎意外的神秘性和夢幻感。

追求藝術形式的單純美和耐讀性的統一,是薛亮山水圖式的又一特色。單純美中有豐富的內涵,有強化了的內聚力,有嚴謹的畫面結構。造型整體簡約而重視細節描繪,用筆節奏單純而精到,色調設置簡潔而明淨,章法結構均衡而奇特。這一切,使欣賞者遊弋於真切和幻覺之間,產生一種穿越時空隧道的靈境感。他將映射自然的鏡子打碎,將傳統的形式格局打碎,重新用意蘊豐厚的點、線、面、色,勾、皴、擦、染,整合出他理想中的“伊甸園”。這是高度理性而又高度感性的抉擇。

從“形而上”的角度來審度薛亮心象山水的美學內涵,其現代審美理念卻也是源自民族傳統美學精神——“澄懷觀道”和“澄懷味像”。

在中國古典哲學中,“道”是宇宙萬物的根本,所謂“澄懷”,即要求作為藝術家的審美心胸,必須排除各種主觀欲望和名利觀念,具備一種虛靜純潔的心境,才能認識“道”之玄妙。而“道”的特點是“惟恍惟惚”或“大音希聲”、“大象無形”。希聲是靜,無形是虛,通過虛靜卻可以觀照或反映天地萬物的本質,體現出這種既屬於感覺又超越於感覺的至美之境,以達到藝術的最高境界。

可以看出,薛亮正是繼承和發揚了中華民族虛靜美學觀的精神,並在新的歷史條件下將其發揮到一個極致。他的作品大多從虛靜接物,經過豐富的想像和聯想,使作品表露出冰清玉潔、寂靜玄幻的美學特徵,呈現出頂級的含蓄性、暗示性和虛擬性,他筆下那些單純、簡潔、整一的藝術圖像,如鬼斧神工,散發著一種空靈靜穆的崇高美,構築出一種天地萬物在浩渺時空中冥冥運化,大音希聲的永恆境界。需要強調指出,這裡所說的“虛”,不等於“虛無”,而是老莊哲學中虛實相生的“虛”;這裡所說的“靜”,不是無生命的靜止,而是老莊哲學中靜中寓動的“靜”。這正如蘇東坡詩云:“靜故了群動,空故納萬境。”試看薛亮之作,同是虛靜之美,傾向卻各有差異,或幽玄,或清曠,或純淨,或冷寂,或詭異,或柔和。多樣而又統一的審美形態,在整體上都使人浮想連翩,產生一種宇宙感、人生感、歷史感和滄桑感。

薛亮心象山水的靜態美是傳統的靜態美的延續,更是擴展。他的審美心象決不同於古代文人畫家筆下所展露的那種封建文人式的清高孤傲和閒情逸致,也不同於當今某些貌似靜態而其實浮躁的山水畫。他的靜,凝聚著神氣和力量,凝聚著當代人的感情和理性,凝聚著經過轉型的傳統筆墨形態的精華,因而薛亮的心象山水飽涵著深刻的當代性意義。在現代工業化、都市化的強大壓力下,充滿了喧鬧、擁擠、污染、煩躁和緊張的生存競爭,使許多人感到厭倦和心煩意亂。渴求回歸自然,渴求片刻寧靜,渴求視覺安慰,成為普遍性的現代社會心理。薛亮準確地把握了時代的心理脈搏,創造出令人心醉神迷的、超人間的淨土世界,在這裡,人們完全放鬆地領略靜穆之美,傾聽隱於其間的天籟之音。如此,他的作品受到有眼光的眾多欣賞者的關注,是極其順理成章的。

薛亮以他沉靜的性格,睿智的思考,渾厚的功力,詩人的氣質,通過對民族文化的整體把握和現代理念的轉換,通過對自然物象與傳統語言的整合重構,創造出當代心象山水的一種新的審美圖式,一種新的山水形態。近年來他的作品受到全國美術界和藝術愛好者的普遍關注和高度讚揚,獨具個性的具有時代特徵的繪畫風格正越來越廣泛的影響著當代的山水畫創作。幾十年如一日的默默耕耘,而今名至實歸也是順理成章的事。

藝術訪談錄

記者:今天非常有幸能和薛老師坐在一起談一點學術的問題。

薛亮:準確地說,應該是藝術。學術的範疇太寬泛了,自然科學、人文科學都屬於學術範圍,還是談點兒藝術這一局部的學科為好。在當今這個速食文化的時代,人心浮躁,談真學術是一種奢侈。藝術本來就是見仁見智的事情,再說當代“藝術”這個詞已經爛掉了,被利用了,被庸俗化了,各說各話!審美是多元化的事情,我們討論畫理。

記者:關鍵是審美趣味問題。

薛亮:中國畫區別於其他畫種有一個明顯的標誌就是用書寫的筆法去塑造形象:從眼中之象,到心中之相,到筆下之形。中國畫家提高素養的進程就是從擬象,心相,由心相再演化為形象的迴圈過程。

記者:這個坎兒有人一輩子過不去。

薛亮:現在有些中國畫根本就不是中國畫了,不是筆墨關係,是素描關係,不是造型,是臨摹自然,與照相機爭功。真可謂能工巧匠啊!有些所謂寫意畫,用筆粗魯無韻,全無人文含量,但見油滑,不見風骨,不是寫,是塗,是抹,是刷。不說這些,跟我沒關係,我只能獨善其身。

記者:有些人也能獲獎。

薛亮:審美多元,獲獎作品只能代表多元中的一元,叫做展覽畫。但是,作品能獲獎說明也是很優秀的。

記者:聽說您都是晚上畫畫?

薛亮:幾十年如一日,習慣成自然。晚上萬念俱滅,心無旁騖,回歸本來。白天躁氣,晚上靜氣。

記者:尤其是您的畫,很有特點,和其他的不一樣。

薛亮:我是畫想到的,不是畫看到的。我的構思過程與一般畫家不一樣,一般畫家往往考慮畫什麼,我是先有一個抽象的感覺,然後理性地利用頭腦中的記憶體去組織出能表達這種意境的物象,結構。經典的繪畫語言只要合乎我當時作品的精神內涵,都可借鑒,加減乘除,加以運用。無所顧忌地經營畫面,所以畫面的景物排列可能不合理,只要合情就行,藝術的真實和生活的真實是兩碼事。在繪畫中“情”是成就一幅畫好壞的根基,理法只是一個手段,是形而下的東西。我的作品的創作過程可以這樣簡單化的表述,憑藉對人生對社會對自然的觀照,首先有非具象的感覺,形成創造作品的原始衝動。如何將這種非形象化的情緒轉化為可視的景物?這裡面就有一個繪畫語言:筆墨,形式符號,造型元素,景物的鋪陳,主觀創造的理性加工過程,是一個從造型上的從無到有的過程。這個過程就是讓意象的繪畫符號承載了主體的精神,承載了當時的創作情緒,構成一種和諧協調的畫面,傳達出一種意境,一種趣味,一種我對人生,對藝術,對社會的解讀方式,我努力使我的畫有魂,有神,有磁場,是紙上的生命體。這個生命體可以向讀者傾訴我的所思所感。我努力做到人人心中有,人人筆下無,這是我追求的藝術上既自我,審美上又大同的理想境界。概括起來這種創作過程是由抽象的精神轉換為具象的圖式,再到筆墨的表述傳達出最初的精神內涵,這種創作方法具有迴圈性、繁衍性。用這種創作理念創作方式創作出來的作品我想是有點內涵的,有點深度的,是能夠打動人的,是能夠與觀賞者的人性中的真善美的東西啟發出來產生共鳴的,可能正是由於這種特殊的創作方式形成了我的繪畫面貌。從精神到構思到選材到創作,再到向讀者釋放出這種精神的內涵,其實是一種心靈自由放飛的過程,是一個“心齋”的過程,欣賞者可以與作品產生精神交流,審美互動。另外,我自己覺得我的作品的圖式變化還是比較多的。我們通常往往把一種固定的繪畫方法誤以為是風格,其實風格即人,風格即作者的自然觀,人生觀,理解社會的獨特的角度,獨特的審美的總和。不是一種一成不變的繪畫套路,用筆用墨,造型章法上的慣性惰性,還是一句老話,風格即人。

記者:這些是您藝術創作中最有價值的東西,難怪您的每一幅畫之間在意趣上都有獨特的地方,這一幅畫和那一幅畫在感覺上、構圖上、筆墨上、意趣上能夠拉開一些距離,在精神內涵上能夠拉開一些距離。

薛亮:其實我的繪畫方法沒有多少花樣,創作程式勾皴染點與傳統畫法沒有多少區別,基本繪畫語言符號還是傳統的,但是我的創作模式還是比較能動多變的。為什麼能夠做到這一點呢?我是以情造景,以情生法,人的情感是千變萬化的,法隨著人情緒的變化也是千變萬化的。法不是一成不變的,所以,石濤說“無法而法乃為至法”。主體精神也會與時俱進,以主體精神作為一幅畫的生髮點,從古人那裡重新發現並且借鑒與我的主體精神相吻合的繪畫元素,進行重新編排,加減乘除,和諧整合。這樣創造出的一系列作品,由於精神的指向性的差異,所以這一幅畫和那一幅畫之間在審美趣味上,內涵上,筆墨上,章法上也會有所差異,但是這些又統一在我個人的世界觀的制約之中,所謂風格而已。

記者:這種創作模式是您對藝術有個深層次的理解後自然形成的,要實現這種創作模式是很熬人心血,很不容的。

薛亮:靜生慧,實者智。所以沒有辦法,只能在夜深人靜的時候培養感覺,然後把這些感覺翻譯成可視的圖形筆墨,營造畫面,在這裡筆墨技巧只是載體是手段,是形而下的東西。一幅好畫要有形而下的精美,形而上的深度,要能表現人性中最美的東西,來不得半點虛情假意。

記者:有一些山水畫僅僅是山頭的堆砌,水的排列。滿紙圖像,不知道表達什麼意思。用李可染的話講,“這樣的畫要招魂”,沒有文化品質的作品,充其量只是手藝而已,黃賓虹講,畫要有內美,指的大概就是精神含量的深度問題,文化品質的高度問題,藝術手段的難度問題。

薛亮:你對當下大部分山水畫創作的評判我表示認同。畢竟我們不是工藝美術,不是手藝。在這裡,我無貶義,其實手藝人也有終生練就的絕活兒。

記者:您的個性語言比較強烈,有人說您的畫風有點裝飾性。

薛亮:我想你們談的都是畫法概念範疇內的東西,裝飾性也就是程式化,是東方藝術最顯著的一個外部特徵,中國戲劇,民間藝術,中國音樂,中國畫都是這樣,其實中國畫的造型很符號化、意象化、裝飾化,是經過中得心源的加工後所形成的圖式。中國畫是以裝飾性為表像特徵的繪畫,由於它具備了人文的含量,精神的含量,道德的含量,所以它區別於一般概念的裝飾畫。關於中國畫裝飾性的外部特徵,我們在唐宋元明的青綠山水和古代大師們的造型元素上已經很明顯地表現出來了。我以為感性是構成理性的基礎,無知者膽大,有知者有所為有所不為,知之甚知者則隨心所欲不逾矩,這是需要高度理性的,是經過多年嚴格的規範的藝術訓練之後,使得繪畫的理法沉澱於自己的潛意識中,而達到一種自由王國的境界,我離這個境界還有一定的距離。所謂繪畫上的化境是需要用畢生精力去追求的,是需要理性的思考形成理法之後有意無意所達到的最高境界,否則一味蠻幹一味膽大的所謂偏重於感性的繪畫只是亂塗亂畫而已,無知者無畏啊!

記者:深入思考一下,還真有道理。

薛亮:其實凡是程式化的東西就具有裝飾性。中國的詩詞歌賦講究起承轉合,講究格律,講究對丈,也就是說很規範化,程式化的藝術你能說它沒有裝飾性嗎?中國的京劇你能說它沒有裝飾性嗎?京劇從臉譜到服裝,到做派以至於唱腔都體現了強烈的裝飾意味。還有中國的篆刻藝術你能說它沒有裝飾性嗎?展子虔的畫,李思訓的畫,董源,巨然,劉、李、馬、夏的畫,倪雲林的畫,仇英的畫,錢選的畫,陳老蓮的畫,古代的大青綠山水、金碧山水,你能說他沒有裝飾性嗎? 因此,我認為裝飾性是中國畫的優秀基因,是中國藝術華麗的外衣,是區別於西方寫實主義繪畫的又一個明顯標誌。

記者:用您的這個視角去看東西方藝術大師的作品都具有裝飾性,只是表現形式不同而已。從西方波提切利對稱的構圖,到文藝復興時代大師們的作品,洛可哥藝術,到近現代立體派、野獸派、冷抽象畫派等等,從中國現存最早的展子虔《遊春圖》直到寫意一路的八大山人、潘天壽的作品,都有內在的構成要素上的裝飾性。我明白了,只要具備變形的,規範化的品質的作品都有裝飾性。但是,黃賓虹的畫裝飾性就不太明顯。

薛亮:其實黃賓虹的畫我還是比較喜歡的。他比較偏重於書寫性,我們仔細研究一下,他的造型符號其實還是很具備裝飾特徵的,只是他把這些符號演繹得不那麼具有確定性,比較模糊,比較率意,比較含蓄,隱而不露。其實黃賓虹的畫路不太適合我的個性,適合自己的就是好的。每個人長得都不一樣的面孔,我的指紋與世界上所有人不一樣,這才是個人。很多是發自個性的東西,天性如此不必強求,現在全國有很多學黃賓虹的,其實黃賓虹是最不能學的,他已經到了自由王國了。隨心所欲的東西怎麼學呢?如果東施效顰的話,往往會走入魔道。八十年代,我花數年工夫對黃賓虹進行了一定深度的研究,並以他的筆法墨法創作了一件作品,在全國獲得金獎。儘管如此,在後來的創作生涯中,我發覺這條路再也無法昇華了,於是重新回到古典傳統。我對傳統的介入方法與一般的打進去、打出來的方式是不一樣的,我是出出進進,能出能進。在創作中遇到瓶頸時,我首先問道於傳統,但絕不因循守舊。知其理而致其用,傳統給了我很多啟發。隨著藝術閱歷的加深,我對經典傳統也愈加敬畏,知其然而知其所以然,從不迷信盲從。

記者:其實您畫畫想得還是很多很多的。

薛亮:當然應當在藝術上多思考,其實我們做任何事情都是以理性為根基的,人的任何社會行為都需要理性,不然就是動物了。

記者:理性是主導,藝術創作應該合乎理法。

薛亮:這一點我很承認,就像一個人的打扮一樣,不露痕跡的打扮是最高明的打扮,是最花心思的打扮,不然能叫大師嗎?不雕之雕是我今後努力的方向,當然這需要有一個刻苦修煉的過程。禪學上有三個境界:見山是山,見水是水;見山不是山,見水不是水;見山還是山,見水還是水;目前我可能才在第二個層面上,能不能跨上第三個層面,看天份,看努力,看精力了。我目前正處在一個理性的修煉的過程,修煉到一定的程度就可以無法了,但又都符合規律。另外對前人的繪畫裡面有些東西是可以重新發現的,關鍵是用自己特有的眼光發揚光大傳統藝術的優良基因,比方說書畫同源的問題,很多畫家可能只繼承了書法的線條美,而對書法的結構美卻視而不見,書法的構成積澱了中華文明的審美理念,道德概念,認識天地萬物的自然觀,所謂指示、會意、象形是構成中國書法文字的三大要素。如果把這個放掉了,可惜了!在這裡我透一點小秘密,我的作品構成或者叫章法、佈局,都是從書法的結體美中獲得的。知白守黑,計白當黑,借鑒漢字的構成美,也就是結體美。我往往把這種結體美隱藏於畫面自然物象的置陳佈勢之中。我們還是要重新發現傳統,用大視野重新解讀傳統。

記者:最後呈現既區別舊有的傳統模式又發展創造傳統,中華文明的大框架就是靠一代一代人搭建完善起來的。

薛亮:傳統在有些人眼裡是程式是套路,是固有的繪畫樣式,其實傳統是一個整體文化概念。我們應該整體把握傳統,不能盲人摸象一樣,各執一詞,以偏概全。

記者:您現 在每天畫畫嗎?

薛亮:每天畫,從不間斷。畫畫是我生活中的一個狀態,如果不畫畫我還能幹什麼?

記者:當今美術界比較浮躁,真正下工夫有成就的人很少。

薛亮:成就談不上。只是喜歡畫畫,盡力而為。要有所謂成就需要合天,合地,合人,合己,很無奈的,看天意吧。

記者:我看您畫桌上也沒有什麼特殊的材料,您能說說您的繪畫方法嗎?

薛亮:其實中國畫無非就那幾樣材料,筆,墨,紙,色。毛筆個人用習慣了,都有自己的喜好用筆墨其實還是有點說法的,磨的墨,日本墨汁,一得閣墨汁,鐵齋翁墨汁,宿墨等等,每一種墨汁墨性都不一樣,都有微差,如何巧妙利用,個人訣竅不同,只可意會,不可言傳,需要每個人仔細體會。再說水的問題,古人對用水其實很講究的,這一點在古代畫論上面都有論述,古人總結出井水,河水,膠水,含漿糊水,冷水,熱水等等,水性都不一樣。所以我認為畫水墨畫首先要搞懂水性,而不是簡單的普通水的概念,要知道水跟水是不一樣的,另外,關於紙的問題,我是根據畫面的需要選擇紙張的,這樣可以做到事半功倍,關於顏色,現 在科技發達,顏色種類很多,我們大可不必迂腐地認為非中國畫顏色不用,世界各國出產的顏色只要適合自己都可以拿來為我所用,再說現 在的中國畫顏色早已失去了天然的特性,都是用化學方法製作的,有點粗製濫造,改良中國畫顏色拓展中國畫用色的種類勢在必行,我有時也自製一點兒顏色,在這方面算半個行家。

記者:我看您畫面上的一些山石畫法樹木畫法、雲水畫法好像有古人的影子,但好像又沒有。

薛亮:有一位評論家打了一個很好玩的比方,他說我的畫是用明代的城磚蓋現代的大廈,我認為自己對傳統繪畫語言的語義還是有一定程度理解的,傳統繪畫的語言模式修辭方法筆墨圖形都有一定的精神指向性,沒有優劣高下之分,關鍵問題在於你能否合理地邏輯性地符合審美規律地把它重新編排組合,傳達出一種新的意蘊,這就像寫文章需要良好的文字感覺,文字功底一樣,否則即使你充滿激情地寫詩,而又沒有語言,不懂修辭,自我激動“啊!啊!啊!”了半天誰也聽不懂。再說個人面貌的問題我以為,任何一個風格的形成都是以犧牲完美為代價的,你說李可染靈動不夠,一靈動就不是李可染了,潘天壽一味霸悍是不符合傳統審美中庸平和標準的,但是不霸悍就沒有潘天壽了。龔賢的畫比較板,不板就不是龔賢了。四王的畫沒有毛病,比較完美,但是風格特徵個性不明顯,任何一種風格的形成都有他的兩面性,求全是不可能的。風格是一把雙刃劍,這就是辯證法,所以我們對傳統要知其然更要知其所以然,去能動地、合理地、恰當地利用一切繪畫語言表達出畫面的精神內涵。

記者:現 在藝術市場很熱鬧,盛世收藏已經成了一種風氣,當代畫家是遇上了前所未有的好氣候,喜歡您的畫的人很多。

薛亮:當代畫家欣逢盛世,市場繁榮對畫家眼下來說是個好事情,可以使自己的作品廣泛流傳,可以改善清貧的生活,可以使精神變物質,但是這只是事物的一面,市場同樣是一把雙刃劍,當代藝術市場造就了美術時代的空前繁榮,但是也很可能毀滅了時代的美術。對於這一點,我有一個清醒的認識,我時刻告誡自己:不要忘本。這個“本”是什麼?就是自己當初對藝術的熱愛,和早年準備為藝術而殉道的精神。如果為物欲而引誘,為五斗米而折腰,很可能舍本求末,很可能消解自己探索精神,很可能不全身心投入,很可能降低自己作品藝術含量,人文精神的含量,而淪為批量生產的行貨,葬送自己的藝術前程。因此這就需要自己立定精神。一如既往,不改初衷,不以物喜,不以己悲,不浮躁,不虛華,心有定律,再努力幾十年。我明白藝術創作是為人民的,要接地氣的。我十分贊同吳冠中先生的一句話:好作品的標準是專家點頭,群眾鼓掌。既有個性,又有共性,把自我融入大眾。我對觀眾一直是抱有敬畏之心的。目前對於我的作品,自己是不太滿意的,總覺得還可以再跳一大步,還有很多缺憾,還有很多感覺和想法沒有表現得盡善盡美,畫家的天職就是畫好畫。不容易啊,要畢生努力才行。

記者:是啊,現在市場繁榮,收藏成風,做畫家容易,做個好畫家難,做一個始終努力畫出好畫來的好畫家則難之又難,心有定律,能夠淡定從容,就有希望,否則肯定被歷史淘汰。歷史無情,後人視今,亦猶今之視昔。今天的努力探索談大了是對歷史負責,其實是對自己負責。

薛亮:還有對喜歡我的作品的朋友負責。我始終想用我的努力,超越以往的水準,用我的進步來回報大家。

記者:還是回到畫畫的問題上來,談談您的想法,我建議您應該把自己的藝術觀整理出來,寫點東西,也好讓大家對您的畫有一個直觀的瞭解,便於解讀。

薛亮:現在是一個多元化的時代,每個人都有表達自己觀點的自由,但是不需要爭論,我反對爭論,藝術是很個性化的東西,爭論的目的就是要別人趨同於自己。這樣不好,對於多元化發展不利,也不利於美術界的和諧,再說畫家是以畫說了算,不是以話說了算,視覺的東西有時候是文字難以解釋說清除的,因為形象大於語言。把自己的藝術觀形成文字,這樣的工作以後要做,但一定要等到自己的作品相對完善的時候再寫,這樣寫出來的文字可能成熟一些,少一些偏頗,多一點深度,這樣實在一點,沒有空話,套話。

記者:是啊,關鍵還是要畫出好畫來,才成正果。

薛亮:要畫出好畫來關鍵還是畫家本人能夠做到通情達性才行。這是一個前提,是一個畫家思想的深度。這裡所談的情,是畫家的己情,自然界的物情,性是人類的大人性,是道德規範下的美好的人性,這些都是需要不斷修煉的。個人的修為決定了作品高下深淺邪正,決定了作品的生命強度和磁場。說到底,我的作品只是我個人此時或彼時情感波動的載體,應當順情而變,以情生法,以情命法,法生筆墨,筆墨生圖像,象以達意,達意則達人性,達人性則愉人。我畫的不是自然之境,而是情境,是偏於主觀的。畫什麼不重要,通過畫面物象表達出一種意念才是最重要,感覺生意念,意念生技巧。能做到這一點可以避免畫面感覺意趣的雷同化。其實做一個有所成就的畫家,形成一種繪畫風貌是需要循著正確的創作理念途徑才能達到的。當然這也決定於畫家的個人秉性,情感深度,精神境界,審美天份,情商高低,後天學養,繪畫技巧,領悟能力,對筆墨的變通能力,需要全面的綜合實力,說說容易,難啊!畫好畫難,畫出自己面貌的好畫更難,畫出通情達性的經典作品則難之又難!畫家是以自己作品說了算的,任何解釋都是多餘的!每個人理解不一樣的。