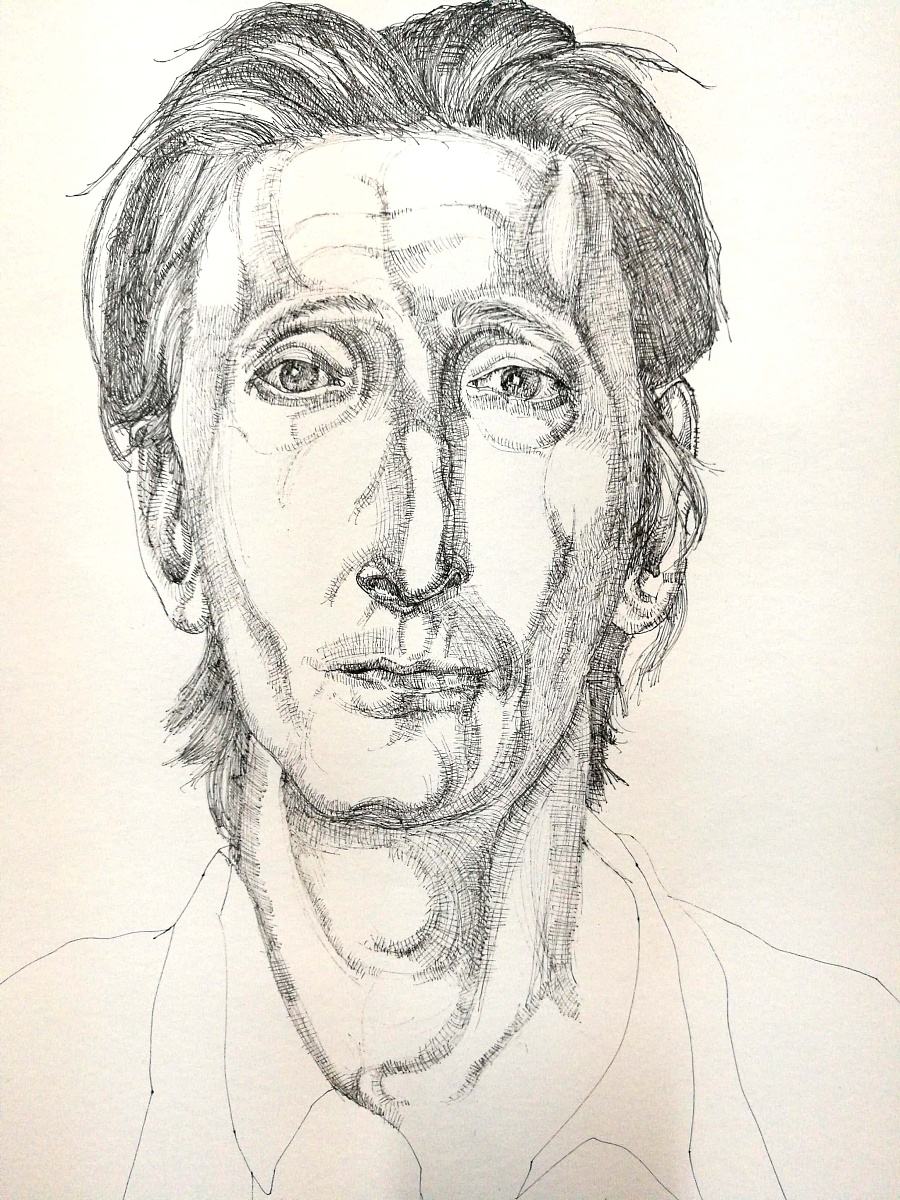

梁曉聲印象

於澤俊 2021/12/02刊

“親愛的同志”是梁曉聲的口頭禪,他用這個稱呼稱呼所有他喜歡的朋友。熟悉梁曉聲的讀者都知道,梁曉聲的作品受蘇聯小說影響很大,可能是從小看了太多的蘇聯小說,才把親愛的同志總是掛在嘴邊上。他的這個“同志”已經不是原來意義上的同志,而是一種對朋友的充滿愛意的表達。說話一興奮、一激動,嘴上就冒出了親愛的同志。他關心你時,會叫你親愛的同志;他要用某種觀點說服你、反駁你時,也是親愛的同志;你若把他惹怒了,他或許還會叫一聲親愛的同志,但是伴隨著這一聲同志的,可能是拍案而起,慷慨陳詞,痛批怒駡,那很可能是他最後一次叫你同志,從此,你已經不再是他親愛的同志了。這最後一聲同志,也許更能體現梁曉聲的性格,或者是他性格的另一面,大家更熟悉的一面。

1. 站直了不容易

站直了不容易,是梁曉聲的名言,也是他人格的寫照。幾十年來,梁曉聲一直是以這樣的形象站立在公眾面前。別人不敢說的話他敢說,別人不敢頂的事他敢頂,無論遇到多大壓力,他的腰從來沒有彎過。從他身上,我看到了魯迅的影子。

有一次,梁曉聲隨一個文學代表團出訪,在中外作家的座談會上,梁曉聲正在發言,隨行的一位副處長打斷了他,說:“梁先生,請你說話注意點,這是在國外,不是隨便什麼都可以說的。”梁曉聲當即拍案而起:“我說錯了什麼嗎?如果我說錯了什麼,由我個人負責,該殺頭該坐牢那是我自己的事,與你有什麼關係嗎?你有什麼資格告訴我該說什麼不該說什麼!”

這位副處長本是某行政機關的隨行工作人員,既不是代表團的領導,也沒有給代表團把政治關的權利和義務,這樣說不知是出於什麼目的,回國之後受到了領導的嚴厲批評。

還有一次,有關部門的領導建議梁曉聲寫一部電視劇,題目是《政協委員》,梁曉聲欣然允諾。劇本寫到一半,梁曉聲拿出來向大家徵求意見,幾位領導看了非常緊張,因為劇中有大量針砭時弊、揭露腐敗、批評社會不良現象的情節,他們認為劇本暴露社會陰暗面太多了,害怕承擔責任,丟了烏紗帽,七嘴八舌地指責梁曉聲怎麼能這樣怎麼能那樣,徵求意見會變成了梁曉聲的批判會,梁曉聲一拍桌子說道:“親愛的同志,你們不要說了,我不寫了還不行嗎?”

梁曉聲憤然而去,隨後把稿子寄給了當時的政協主席賈慶林。過了幾天,賈慶林主席的秘書給梁曉聲回電話說:“賈主席認真看了您的劇本,看完之後馬上要出訪,沒有時間給您回電話。他委託我告訴您,您的劇本寫得很好,希望您儘快把它寫完,拍出來。”但是,與這幾位領導的關係鬧成這樣,梁曉聲已經沒法再寫下去了,劇本最終還是未能面世。

站直了不容易,也是梁曉聲為人處世的切身體驗。要站得直,不僅要面對來自方方面面的壓力,有時還要面對人們對他、對他的作品的誤解、一些別有用心的人的曲解、歪曲和利用。

前兩年 ,梁曉聲又完成了兩部知青題材的大戲——電視劇《知青》和《返城年代》。《知青》播出後,受到許多觀眾的好評,但是也帶來一些誤解和指責。有段時間,網上罵聲不斷,有的觀眾質問梁曉聲,上山下鄉運動中,那麼多知青受到迫害、那麼多知青不明不白地死去,你為什麼不寫?寫出來的知青生活好像是一首青春無悔的浪漫詩,這符合歷史的真實嗎?其實這不能怪梁曉聲。梁曉聲的確是浪漫的。知青生活有浪漫的一面,也有苦難的一面。對知青的苦難沒有人比他瞭解得更多,沒有人比他對知青命運的同情更深。不僅是北大荒,梁曉聲對全國的知青狀況做過比較全面的調查研究,他掌握的第一手資料比誰都多。電視劇是有嚴格的審片制度的,作者在寫作之前就已經被這不行那不行限制住了,再加上拍完之後的審查、刪改,出來的東西已經和作者的初衷相去甚遠。我看過《知青》的送審樣片,原劇是60集,而播出的只有45集。我不想過多地批評審片制度,他們這樣審,有他們的不得已之處。由一個委員會來審片,眾人莫衷一是,往往一個人反對,整部片子就通不過。看到觀眾的批評,我很想寫篇文章發到網上,消除一下誤解,梁老師說,算了,讓人們自己去評判吧。這裡,我只想說一句話,要想讓這部電視劇能夠問世,就只能這樣寫,否則就永遠出不來。我想這個道理是不難理解的。

梁曉聲曾說過一句話,十年後中國如果回到文革,我要麼移民要麼跳樓。這句話是針對有些人對現實不滿,發牢騷說“還不如回到文革去”說的。結果這句話被改成了“十年後中國如果還是現在這樣,我要麼移民要麼跳樓”,在網上到處流傳。

無論篡改者是懷著什麼樣的用意,是有意還是無意,對梁曉聲來說都是一個陷阱。兩句話要表達的意思完全不同,關係到一個人的立場和觀點的表達,梁曉聲不得不公開向媒體作出解釋,說明這不是他的原話。於是引來了一場軒然大波,有人說梁曉聲受到來自上面的壓力了,梁曉聲害怕了,梁曉聲這個硬漢當不成了。媒體就此事專門採訪過梁曉聲。我看了網上的訪談錄,記者提出的問題充滿玄機,也可以說充滿陷阱。我不是說記者不懷好意故意給梁曉聲設陷阱,記者這樣做或許只是他們的職業技巧,他要從各個角度特別是當事人不防備的角度,逼出你的真話。崔永元的訪談節目就經常給人設陷阱。作為當事人,如果不小心,很可能就被繞進去。梁曉聲的回答非常機智巧妙,既不失自己一貫的原則,也不為他人所左右。他說,沒有人給我施加壓力,也沒有誰能對我構成壓力。對於文革,我是深惡痛絕的,那是以什麼樣的語言批判都不為過的。對於現在,我的觀點也是明確的,雖然依然問題多多,有些問題還是很嚴重的,但那是可以改變、可以改造的。不要因為對現實不滿,就要回到從前去。

2. 家國情懷

梁曉聲的寫作,始終離不開家國天下。他的眼睛始終盯著百姓的疾苦、國家的興亡以及人、人的發展、自由、平等、民主等等這些關係到國家、人類的最根本的問題。他的文章寫的是這些,平時談論的話題也是這些。和朋友們在一起聊天,常常評論時政的得失,國家未來的發展,令人擔憂的問題等等,有些話不合時宜,有些話有的人不愛聽,或許還會帶來麻煩甚致招災惹禍,但是梁曉聲不管這些,怎麼想的就怎麼說,在朋友面前從不隱諱自己的觀點。就像當年蘇東坡的家人評論蘇東坡“滿肚子的不合時宜”,梁曉聲有時也是這樣的不合時宜。他的文章和觀點經常遭到批評、指責甚至圍攻,但是他從來沒有屈服過。他曾說過,即使刀擱在脖子上,作為一名知識份子,我也不能像有些人那樣去說西方的民主、自由、博愛、平等都是虛偽的。

在最初的知青文學創作告一段落之後,梁曉聲的創作一度轉入了以散文和雜文為主,在他1600萬字的作品中,散文和雜文占了三分之一,內容涉及政治、經濟、社會、文化等各個領域。1996年,梁曉聲發表了《中國社會各階層的分析》,又一次引起轟動。這本書不是一本理論著作,而是通過一個個具體的人展現了當代中國社會各個階層的生存狀態、思想狀況和精神面貌,對中國現狀的理解、表現和批判可以說入木三分,至今仍然不斷再版,暢銷不衰。

對於中國的過去,梁曉聲是對文革反思最多的人,他在很多文章中都有涉及。對於文革中人妖顛倒、是非混淆、人性泯滅的分析和批判之深刻程度不亞於魯迅。本文篇幅有限,不能一一列舉,只把他的結論性的一段話列在下面:

“……所以現在大部分中國人,仍如驚弓之鳥般地對政治忌諱莫深,仍把真話藏在心中,不敢當面指認裸奔的皇帝沒穿衣服。文革造就了世界上獨一無二的全體虛偽的民族。文革是人類社會發展史上最不可思議、最黑暗的逆流,其罪孽深重到無論用什麼語言批判都不為過。”

對於中國的未來,梁曉聲最關心的是民主化的進程。他在很多文章中談到民主問題,有些文章就是以民主為題目。中國社會主義民主化的進程,已經取得了不小的成果,比起文革,已是天壤之別;要到達理想的境界,也許還難以一步到位,也許還需要時間,但是總得有人帶頭呼籲。前驅者的命運往往是悲壯的,法國的民主制度經歷了一百多年的血腥戰爭,才得以誕生,中外歷史上為此而流的血已經流成了河,刀擱在脖子上並不是沒有可能,但是我相信梁老師的願望終究是會實現的。

3. 甘為孺子牛

梁曉聲於我,亦師亦友亦兄長。我上大學時就讀梁曉聲的作品,《那是一片神奇的土地》《今夜有暴風雪》《父親》《母親》《年輪》等作品都曾深深地打動過我。一提起梁曉聲的作品,我便會想到《那是一片神奇的土地》中李曉燕光著腳,挽著褲腿,一個人在河邊像只仙鶴一樣偷偷跳舞的情景,那是一幅多麼優美的圖畫!看《父親》《母親》,我一邊看一邊流淚,因為小說中的父親母親和我的父母親太像了。我知道,普天之下還有千千萬萬這樣的父親母親,梁曉聲的作品表達了千千萬萬兒女的心聲,這是梁曉聲作品能打動人的根本原因。

我是搞出版的,因為向梁老師約稿而認識了他。當時我剛完成一部長篇歷史小說《大風》,想請梁老師作序。我們只有一面之交,提出這樣的要求有點過分,不料梁老師滿口答應。我知道梁老師很忙,80多萬字的稿子哪有時間看,我問他,您還看全稿嗎?梁老師說,要看,不管是誰讓我寫序,我都要看。我說要不我先打個草稿,您在上面修改就行了。梁老師說,不行,你要我寫,我就一定親自給你寫。梁老師很快就把稿子看完了,除了寫序,還給我題了一幅字:

胸中自有豪氣在,

敢遣雄霸上紙端。

梁老師說,序言你可以根據需要隨便改。序言的題目是《家天下是不可持續的》。我看了一下,寫得洋洋灑灑,縱橫捭闔,充滿了激情,本身就是一篇優秀的歷史散文,我哪敢改一個字!

寫完《大風》,梁老師問我還有什麼寫作計畫,我說想寫一部反映工人生活的長篇小說。梁老師非常感興趣,因為他和我一樣有著很深的工人情結。梁老師的家庭出身和我很像,父輩都是建築工人,改革初期同樣有幾個兄弟姐妹下崗。在他的鼓勵下,我用了86天的時間就把《工人》初稿完成了,又花了三個月的時間進行修改,改完已臨近春節。我把列印好的書稿交給梁老師,梁老師要回哈爾濱過年,就背著那一摞厚厚的書稿走了。大年三十、初一、初二,梁老師都在看我的稿子,45萬字的稿子他三天就看完了。初三一大早,梁老師給我打電話說稿子看完了。當時我心裡覺得十分過意不去,為了我的稿子,梁老師連年都沒過。我就像一個等待宣判的犯人,迫不及待地問:“梁老師,你認為我的作業及格了沒有?”梁老師連說了三個好:好,很好,非常好!因為相似的家庭出身,共同的遭遇,作品感動了梁老師,他告訴我他是流著淚看完的,我聽了之後對自己的作品有了幾分信心。這一次沒用我說,梁老師主動為我寫了序,並且把稿件推薦給了文化藝術出版社。董耘編輯是梁老師多年的朋友,她也很欣賞這部小說,在她的努力下,書很快就出版了,反而出在了《大風》的前面。

事後我拿了一萬塊錢給梁老師,說實話,這點錢真的不足以表達我的謝意。130萬字,就是按出版社編輯審稿加工費的標準給也得幾千塊錢,何況還有兩篇序呢。可是梁老師說什麼也不要。

梁老師不僅對我是這樣,他對所有的朋友都是如此。他給別人寫的序、跋、書評至少在百篇以上,從來沒要過一分錢。年前他去看牙,給他看牙的醫生恰好剛寫了一本牙病防治方面的書,見了梁老師,也要他給寫個序,梁老師二話沒說就答應了。牙醫要給他減免一些鑲牙費,梁老師說,該怎麼收還是怎麼收吧。

4. 家裡的頂樑柱

看一個人的人品如何,首先要看他對父母如何,對自己的親人如何,一個連父母親人都不能善待的人,無論他怎麼自我標榜,都是不可信任的。梁曉聲對父母親的感情如何,孝敬與否,在《父親》《母親》這兩篇小說中已經表現得淋漓盡致了,無須贅言。看過梁曉聲作品的人都知道,他有一個很聰明的哥哥,曾上過大學,是學理工的。據梁曉聲說,哥哥遠比他聰明得多,不幸這麼聰明的一個哥哥卻得了精神障礙方面的病,從二十幾歲開始,到處求醫治療,始終沒有徹底治癒,時好時壞,還不到三十歲就不能正常工作了。如今梁曉聲的哥哥已經七十歲了,在過去的四十年裡,一直是梁曉聲在照顧哥哥的生活。毛澤東曾說過,一個人做點好事並不難,難的是一輩子做好事不做壞事。四十年如一日地照顧一個病人,一般人是很難做到的。四十年來,梁曉聲承擔了哥哥的全部醫藥費和生活費。這是一個很大的負擔。梁曉聲很忙,到了北京之後,他不得不把哥哥託管在精神病院。別的不算,光是一年在精神病院的託管費就是七八萬,再加上吃穿用度,十萬肯定打不住。平時只要一有空,他就要到醫院去看哥哥。我不知道他一年去多少次,但是在我與他有限的交往中,有幾次打電話他都是在精神病院接的。每逢年節,梁曉聲都要把哥哥接回家來,親自給他搓澡,換洗衣服。也許是病的原因,哥哥沉默寡言,很少說話,梁曉聲走到哪兒他跟到哪兒,心裡那份對親人的依賴之情像個孩子。每逢這種時候,梁曉聲便把手裡的活全部放下來,陪哥哥坐著,兄弟倆有時會這樣一坐一整天,以默默無言完成心靈的溝通。哥哥喜歡抽煙,但是梁曉聲不抽,他絕對不動,讓他抽他也不抽。梁曉聲抽煙很節制,一天也就是五六支,為了哥哥,他不得不打破常規多抽幾支。

如果僅是哥哥一個人還好辦。哥哥的問題剛剛安排就緒,還沒容梁曉聲喘過氣來,妹夫又患了腎炎,病情來勢兇猛,很快就發展到了腎衰竭,要靠透析維持生命。透析的費用一年要十萬多,那時還沒有醫保,單位效益不好,負擔不起這麼大的費用,全部要自己承擔。梁曉聲毫不猶豫地把這筆費用承擔了下來。在那個低工資的年代,十萬元對於普通人來說,簡直就是天文數字,梁曉聲雖然有一些稿費收入,承擔這麼大的開支也是相當困難的。

稿費掙的是心血錢,和打工族的血汗錢沒什麼兩樣。梁曉聲的稿費能有多少?最初拍電視劇《年輪》的時候,只給了梁曉聲一台彩電,價值1500元。當然後來稿費的標準也在逐步提高,但還是堵不住家裡這麼多債窟窿。

梁曉聲還有兩個弟弟,都是當工人的。改革開放初期,東北地區的工人紛紛下崗,梁曉聲的弟弟妹妹也未能逃脫下崗的命運。一夜之間,兩個弟弟一個弟媳婦同時下崗,妹妹內退,和下崗也差不多。這一下三家人的生活都成了問題,梁曉聲不得不時常在經濟上接濟他們一下。弟弟妹妹們的子女還算有出息,長大之後紛紛到北京來發展。在北京生活最大的問題是買不起房,梁曉聲剛剛積攢下的一點稿費,又給侄子外甥們付了首付。

說到這裡,不能不提到梁曉聲的妻子焦丹,如果沒有這樣一位賢慧的妻子,沒有焦丹的支持,梁曉聲這些事一件也做不成。焦丹家裡想必也有不少類似的困難,但是從未聽他們夫婦提起過,我們也就不得而知了。

梁曉聲的哥哥沒有子女,他打算擱筆之後便把哥哥接出來,到南方哪個小城租一套房子,一心一意照顧哥哥的生活,讓哥哥有一個安定幸福的晚年,給哥哥養老送終。他自己已經是六十六歲的人了,還要去照顧比他更年長的哥哥,這與雷鋒精神雖然不同,卻站在了同樣的道德制高點上,放射著同樣的光彩。它必將作為中華民族傳統美德的一部分流傳下去。

5. 平民的本色、平民的立場、平民的代言人

梁曉聲是大家熟悉的平民作家,其實他的基本身份就是個平民。這輩子當的最大的官不過是兒童電影製片廠的廠長,而且時間不長就離任了。有人說,梁曉聲的性格不適合做官,那是大錯特錯了。以梁曉聲的智商,難道不懂得一點韜晦,一點妥協?他只要稍稍屈就一下就可以當大官。就算別的官都當不了,當個作協主席還可以吧?管不了全國作協,當個省級作協主席還夠格吧?在我們這個官本位的國家,一個省作協主席也是廳局級待遇,起碼在分房、用車方面能得到很多實惠,可是他連這樣的官也沒當過。房子、車都是用稿費買的,司機就是我們那位可敬的大嫂焦丹。面對種種的社會不公,面對百姓的疾苦,面對關係到國家興亡的大是大非,他不能有一絲一毫的妥協,大家都不敢說話,那就我來說,我不下地獄誰下地獄,個人的升遷榮辱、官大官小根本不在他的視野之內。並且,他只有把這些大大小小的烏紗帽統統甩掉,才能站得更直,罵得更痛快。

梁曉聲住的社區在一條小巷子裡,街兩邊是一個挨一個的店鋪,店鋪門口擺滿了做各種生意的小攤,開車進出很難。有一次我開車去拜訪他,在他家門口堵了足足二十分鐘。梁曉聲自己也曾感歎,難道此生就終老在這條巷子裡?他出門很少坐車,幾公里以內的距離一般都是步行。穿著很普通,夏天常穿一雙輪胎底的布鞋,冬天戴一頂廉價的棒球帽,這兩樣東西,最多也就值五十塊錢。出門的時候,肩上總是背著一個白布兜子,裡面裝著書稿、花鏡之類的用品。從那條小巷裡走過,和出門買菜的大爺大媽一模一樣,不會引起任何人的注意,沒有人認識他,更沒有人知道這裡住著一位蜚聲文壇的作家。

梁曉聲很少在外面吃飯,請梁老師出來吃飯是件很困難的事情,即使偶爾出來,也絕不允許鋪張浪費。他在兒影有一套上個世紀八十年代建的老式住房,大概是他當年的職務分房,平時寫作、接待朋友就在那裡。有兩次我去拜訪他,看見他在啃幹麵包,想請他下樓去吃飯,他說什麼也不肯。年前我和劉慶邦老師又去拜訪他,事前說好不吃飯,但是那天我們談得很投機,談到中午梁老師又主動提出去吃飯。他把我們帶到兒影廠的一個內部餐廳,點菜的時候,他指著功能表說:“我就要一個疙瘩湯,你們倆自己點自己的吧。”

當年梁曉聲的一句“三個茅盾文學獎,抵不上一個副處長”,把電影廠的領導搞得狼狽不堪,諸如此類的批評文章他還寫過不少,因此很多官員都怕他,和他打交道都小心翼翼的。其實他的文章都是對事不對人的,他從不計較個人恩怨,也沒有私敵。三個獎不抵一個長,是批評分房中的不公平現象,既不是為了自己分房,也不是跟哪位領導過不去。在他工作過的一個單位,一個幹部曾利用職權整過他,給他安的罪名是政治問題,那是要置人於死地的。按人之常情,有了這樣的過節,兩個人就成了一輩子的死敵,但是梁曉聲並沒有和他計較。後來那人得了癌症,梁曉聲正在領導崗位上,他照常到醫院去看他,幫助他解決個人和家裡的各種困難,病人去世後,他還在根據病人生前的要求,去為他的子女跑工作,直到安置好為止。

梁曉聲的影響早已超出了文學界,每到一地,常常是省裡領導親自出面接待、陪同,但是他始終不忘自己是一介平民,始終保持著平民的本色。對於那些自以為是社會上層,對下級、對百姓們指手畫腳、頤指氣使的人,他從不買帳,但是對待百姓卻是竭盡心力,幾乎是有求必應。他不僅以自己的文章為百姓代言,平時碰到周圍的人有困難,也會主動幫他們說話,幫他們解決困難,哪怕這個人與他毫不相干。北影廠食堂有位工人師傅,原來也是北大荒的知青,愛人是上海知青,這位師傅費了九牛二虎之力才把愛人調到北京,解決了兩地分居問題。但是來了之後,孩子的戶口卻落不上。孩子已經上高三了,馬上就面臨高考,沒有戶口怎麼行?兩口子急得不得了。梁曉聲聽說以後,便給當時的北京市市長陳希同寫了一封信,過了幾天陳市長的秘書給他回了信,告訴他,他信中反映的問題已經解決了。那位師傅至今也不知道是梁曉聲幫他們解決的。

梁曉聲的一個遠房親戚曾用他的身份證買了一輛車。有一次,發生了刮蹭事故,責任是車主的,但是並沒有造成十分嚴重的後果,對方要求車主賠償三萬塊錢,車主認為太過分,沒答應,對方便找到了梁曉聲。車主告訴梁曉聲不要理他,梁曉聲為了息事寧人,還是給了他三萬塊錢。過了兩年,這位當事人的孩子要考大學,不知怎麼又想起了梁曉聲,打電話來請梁曉聲幫他托托關係,解決孩子的錄取問題。這事放在一般人身上,早就把電話掛了,可是梁曉聲居然給他辦了,孩子被順利錄取了。

梁曉聲雖然沒有做官,但是在文學、電影等領域的很多群眾團體中有兼職。他是全國政協委員,還是民盟的幹部,加上教學、帶研究生和各方面的約稿,每天忙得不可開交,很多人請他吃飯請不出來,但是有兩種飯局他是必到的,一是教研室同事們的聚會,他覺得這是對同事的尊重;二是他的學生們的聚會,和年輕人在一起,梁曉聲會很快樂。他對待學生就像對待自己的孩子,不僅要教他們、帶他們,畢業時還要幫他們找工作。有一次,我告訴梁老師,他的一個學生做事有些不妥,梁老師聽了非常難過,連說了幾遍,怎麼會呢?他是我的學生啊!那神情真的跟自己的孩子犯了錯誤一樣。說完之後我很後悔,不該讓梁老師這麼傷心。

梁曉聲忙成這樣,居然還要參加居委會組織的合唱團。他本沒有時間參加這種活動,但經不起居委會大媽的軟磨硬纏,只好答應下來。他是一個非常認真的人,答應了就絕不含糊,真的按時去參加練歌。按我這種俗人的理解,梁曉聲參加一個作家合唱團,參加語言大學的師生合唱團,還屬正常,參加一個街道合唱團是不是有點掉價呀?在梁曉聲眼裡可沒有這種區別,他的思維方式恰恰相反,若真請他去參加一個什麼社會名流合唱團,還未必能請得動。

梁曉聲兼職很多,社會工作也很多,但是他的主要精力仍然是在教學和寫作上。這麼多工作,絲毫沒有影響他的創作激情,六十六歲了仍處在創作的高峰期,寫完《知青》和《返城年代》之後,他又開始寫小說,寫雜文、散文,每年都有幾本新作出版,報刊雜誌上也時常能見到他的文章。他沒有任何不良嗜好,吸煙一天只是三五支,酒幾乎不沾,不會打牌下棋,生活已經簡單到不能再簡單的程度了。他幾乎不吃肉,對那些山珍海味也沒興趣,加上多年牙病的困擾,每天的飯食幾乎就是蔬菜、稀飯、疙瘩湯,他的全部生活樂趣都在教學和寫作中。在別人眼裡,他的生活就像個苦行僧,但是他自己卻樂在其中。他是我們老百姓最親愛的同志。寫到這裡,我想說,親愛的同志,你多保重,老百姓需要你!

2015年2月2日