沉重的十字架

于澤俊 2021/12/01

母親有一個基督教的十字架,銀質的,用一串菩提珠穿著,兩寸來長,十分精美。我第一次看見它是在我上小學的時候,我很感興趣,拿過來想仔細瞧瞧,母親一把奪了過去,十分嚴肅地對我說:“千萬不能讓人知道我有這個。”那正是文革時期,我憑直覺知道這是屬於“封資修”的東西,自然也不敢對外人說。後來母親把它藏了起來,我雖然又看到過幾次,但是母親始終是躲躲閃閃的,我一直沒看清楚過,也一直沒有真正理解過母親,直到她去世。

母親信基督,是想通過信仰來改變自己的人生,甚至改變來生,但是她最終也未能如願。

母親的不幸幾乎是從一生下來就註定了的。

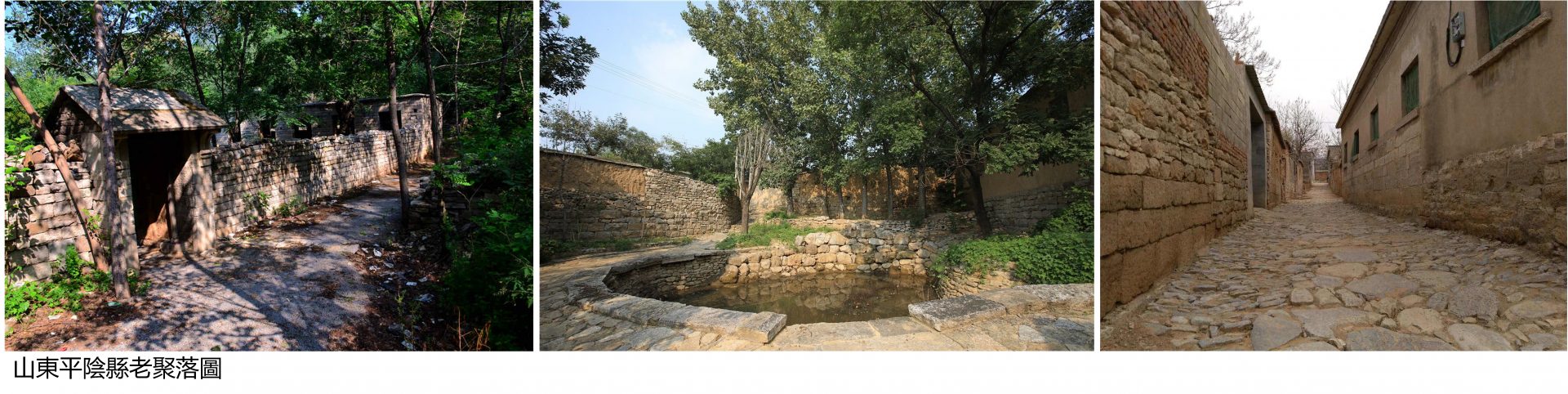

1919年,母親出生在北京順義縣魯個張莊。她出生時,上面已經有了三個哥哥三個姐姐,外祖父實在養不活這麼多孩子,一狠心把她送了人。好在送的是個有錢人家,母親幼年時沒有受饑寒之苦,但是她的童年卻遠遠談不上幸福。我外祖父姓單,母親的養父姓董,老家在山東平陰縣,世代積累發了點財,跑到北京來開商鋪,做買賣。董老爺萬事如意,就是命中無子,先後娶了幾房姨太太,都只生女孩不生男孩,根據一種迷信說法,抱養一個女孩可以帶來男孩,於是董老爺抱養了我母親,給她取名叫帶子,希望母親能給他帶來一個兒子。這辦法果真靈驗,母親到了董家一年多,董家果然添了個男孩。

母親七歲那年,由於戰亂,董家在北京的買賣開不下去了,變賣了家產準備回老家。臨走前,徵求了我外祖父的意見,把我母親又送回了順義。回到家裡沒幾天,因為吃不上飯,外祖父又把她送回了董家。董家雖然收留了我母親,但是這次回來之後在董家的身份和地位卻不一樣了,董家已經有了兒子,母親變得不那麼重要了,對於董家來說,她現在只是一張吃飯的嘴。吃飯不能白吃,於是母親從七歲開始就成了董家的使女。每天起來要擦傢俱、掃地、燒水、給老爺燒大煙泡……,據母親說,董家的傢俱非常考究,都是紅木雕花的,每天要用雞油把所有的鏤刻花紋一點一點地擦到,夠不著的站到凳子上擦,全部傢俱擦下來要整整一個上午。董家的太太們又是十分講究的,家裡規矩極多,哪一個伺候不好都要挨駡,甚至挨打。

母親跟著她的養父回到了山東。七歲的母親,坐在馬車上,望著漸漸遠去的故鄉,該是怎樣的心情啊!

母親長大了,認識了我父親。父親是董家的長工,16歲起就在董家扛活。至於董老爺為什麼會把我母親嫁給他,父母親沒有說過,我們做兒女的也不好問,這事在我心中一直是一個謎。我猜他們一定是自由戀愛的,一定有一場十分激烈的抗爭。母親雖然是董家的使女,但名義上還是董老爺的女兒,為了面子,董老爺也不會把女兒嫁給一個長工的。他一定給母親提過親,母親不願意,而心甘情願地嫁給了我父親。他們的結合一定是一個十分美麗動人的故事。當然,這僅僅是我的猜測。

父親比母親大五歲,他走進董家大院的時候,母親才十一歲,他一定給過這個小女孩許多精神上的慰籍,對於無依無靠的母親來說,在董家大院裡,唯一能給她一點保護、一點安全感的,就是我父親。在這個人上人的大家族裡,這兩個生活底層的人心靈是相通的。

董家養了幾百隻羊,父親剛到董家的時候,主要活計是放羊。董家的宅院地勢低窪,一下雨院子裡就積水。秋季常常陰雨連綿,羊蹄子泡在水裡會漚爛,所以,每逢下雨,董老爺就讓父親把羊趕到山上去,等院子裡水幹了才能回來。父親住在一個山洞裡,白天晚上地照顧這群羊,羊蹄子是保住了,但是父親卻得了靜脈屈張,腿上青筋暴成一個個的疙瘩,像一座座起伏的山脈,一直帶了一輩子。每逢這種時候,負責上山給我父親送飯的,就是我母親,雖然一個十一歲的女孩不可能懂得愛情,但是我猜他們的感情就是從那個時候開始建立起來的。記得父親說過,他第一次喝酒喝的就是母親從老爺那裡偷來的半瓶從北京帶來的二鍋頭,從父親說話的神態中,我斷定是這瓶二鍋頭,後來點燃了他們初戀的火焰。

母親識字,《三字經》、《百家姓》、《千字文》、《孝女經》都能背,按現在的學歷論,至少有小學四年級水準。那是陪少爺讀書偷偷學來的。從無意中聽到的父親和母親的幾次談話中,我知道母親很愛這個弟弟,她始終認為這個弟弟是她帶來的。姐弟倆的感情非常好,母親一說起大少爺來,總是帶著一種思念和牽掛的表情。少爺長到七八歲的時候,家裡給他請了教書先生,和他的幾個姐姐一起讀書,但是少爺跟這幾個姐姐感情都一般,唯獨和我母親整天形影不離,讀書時一定要我母親在場才能安安靜靜坐下來,所以母親就有了陪讀的任務。可惜時間不長少爺就進了學校,母親的偷學也只能到此為止。母親識字不多,但字寫得非常工整、秀麗,一筆不苟。我現在還保留著當兵時母親寫給我的一封信,那字讓我這個讀過研究生的人感到羞愧。母親說,她寫這封信花了整整一周的時間。她容不得字有半點瑕疵,只要一筆寫得不好,立刻撕掉重來,儘管她十分珍惜那些昂貴的紙張。她做什麼事都極為認真,對我們的要求也是這樣,上小學時,我的作業常常過得了老師的關,過不了母親的關,那時最怕的就是母親看我的作業本。

和父親的結合,對於母親來說,最大的收穫就是獲得了自由。她的生命、生活從此屬於自己而不再依附於他人了。但是成婚對於他們來說簡直比登天還難,因為父親沒有土地,沒有能力養活這個家。父親家裡的人口極為簡單,除了父親,只有奶奶和伯父兩個人,伯父按照兩丁抽一的說法被國軍徵了兵,祖父在父親還沒成年時就患傷寒去世了,為了安葬祖父,奶奶賣掉了家裡僅有的二畝地。

然而奶奶還是正式托媒人向董家提了親,這在當時一定被人們當成了笑話到處傳揚,父親和母親不知衝破了多少阻力才走到了一起;他們的結合也一定構成了當時這個山鄉轟動一時的重大新聞。我從心裡佩服自己的父親,居然這樣不同凡響,能夠做出這樣驚天動地的事情。

為了這門幾乎不可能的婚事,父親辭了長工,去學手藝,做了石匠。

母親過了門。父親本以為學成了手藝就可以養活一家三口了,但是農村幹這一行的人越來越多,後來家裡又有了我哥哥,生活實在無法維持下去了,父親一跺腳,跟著人闖了關東。

當勞工受的是雙重剝削。那是1942年,鬼子在東北的統治已經建立很久了,對待有技術的勞工表面上還有一點作為裝飾的人道,每個月每人配給一袋面、五斤米和一斤白糖。但是這些東西勞工們一兩也拿不到,全讓二鬼子(中國工頭)拿走了。本來就不多的一點工錢,也讓二鬼子克扣得所剩無幾了,父親本想掙點錢捎回去養家糊口的,沒想到連養活自己都困難。在東北那段時間,父親幾乎沒有吃過像樣的糧食,頓頓是橡子面,吃了之後連大便都困難,那時糧食是奢侈品,價格極高,況且就是有錢市面上也沒有賣的,吃糧食哪是一個勞工敢想的?不僅吃不飽,連生命安全都難以保障。監工的鬼子各個手裡拿著鐵榔頭,榔頭把二尺多長,瞅誰不順眼就是一榔頭,工地上時常有打死人的事情發生。幹了一年多,父親已經餓得瘦骨嶙峋,眼看掙錢沒指望,只好又回到了山東老家。

比父親更苦的是母親。在幾乎沒有任何生活來源的情況下,她和奶奶就靠著擼樹葉、掘菜根和挖野菜活了下來。但是她沒有去討飯,母親是個極要強的人,她張不開那個口。母親做得一手極考究的針線,或許唯一能幫她擺脫死亡威脅的手段,就是這一手針線活。但是可以想像在那個窮山村裡,需要她這樣針線的人家也沒有幾家。父親走了一年多,一文不名地回來了,心裡覺得十分歉疚,但是母親卻說,能平平安安回來比什麼都好。

就是在這段時間裡,母親走進了教堂,有了那個伴隨她終生的十字架。她每週都去做彌撒,天天在為父親祈禱,希望他能平安歸來。

父親幹起了鏨碾子攢磨的老本行,為了多掙點錢,肩上又多了一副油挑子,走街串巷地吆喝著兩樣生意:鏨碾子——賣油!可是那時的農民一年能吃幾兩油啊,沒有土地依然難以生存。

“光復”了,父親又動起了闖關東的念頭。促使他下決心的是一天中午,全家人在吃菜窩窩頭,兩歲多的哥哥吵著要吃淨面的,不帶野菜的,哥哥實在鬧得不行,吵得父親血性上來了,他什麼也沒說,挑起油挑子就出去了,回來的時候,油挑子不見了,手裡捧著幾個金黃的窩窩頭。

父親再次離開了自己的家鄉,不同的是,這次是全家一起走,一副擔子,一頭挑著幾件行李,一頭挑著我哥哥。這是奶奶的主意。她不想給兒子造成拖累,極力慫恿他把家帶上。奶奶年紀大了,沒有走,父親把賣油挑子的錢都留給了奶奶,隨身只帶了一點乾糧和錘子、鏨子,他許下奶奶在東北一站住腳就回來接她,許下將來一定要讓奶奶過上好日子,但是沒想到這竟是他和奶奶最後的訣別。

光復之初的錦州還有點要建設的樣子,因此,父親找到了一份工作。可是好景不長,不久國共兩黨就翻臉打起來了,所有的建設工程都停了下來,父親只好靠賣煎餅為生,父親在家裡攤,母親用蓋簾頂著拿到戲院門口去賣。後來又用打工和賣煎餅積攢的錢開了一家小飯館。顧不起廚子,父親就親自下廚學炒菜,後來居然炒得一手好菜。

在那個戰亂的年代離鄉背井闖到東北,無疑是在刀口下謀生,但是為了生存,只能如此。顯然,對於周圍的險惡環境,父母親並沒有太深的感受,反而感覺比在山東老家好多了,因為能吃飽肚子了。

有一天,父親正在自己的小飯館裡招呼客人,忽然來了幾個便衣,將父親帶走了,說他通共產黨。父親的小餐館裡,的確有幾個人常來,他們不是來吃飯的,而是把這裡當成了接頭地點。那幾個便衣將父親吊起來打,讓他招供。父親不是共產黨,但是他知道他們要找的就是那幾個人。那幾個人和父親一樣,是窮人,好人。父親不能害他們,他始終裝糊塗說不知道,但是不說就繼續打。母親嚇壞了,找到了當時正在國民黨錦州市黨部任職的董家大少爺,也就是她帶來那個弟弟,經他說情,才把父親放了出來。董家大少爺此時已經大學畢業,擔任了國民黨錦州市黨部的頭頭。父母親這次闖關東,多少是有點投奔他來的。

1948年9月,解放軍打到了錦州城下。父親帶著戀戀不捨的心情,變賣了那個小餐館,離開了錦州。父親不想走,是同來闖關東的鄉親們硬把他勸走的。幸虧及時走了,幾個月後父親再次回到錦州的時候,那間小餐館早被炸平了。那兩年,父親有了一點積蓄,離開錦州時,還雇了一輛馬車,可是出了錦州沒幾天,隨身帶的財物、食品就被亂兵搶光了。快到濟南時,身上連一個銅板也沒有了。最後半個月的路程是靠我年僅五歲的哥哥討飯來維持一家人的生命的。父親走時是挑著擔子走的,回來還是一副擔子,不同的是,這回坐在擔子裡的已經不是我哥哥,而是才幾個月的大姐。

回到家鄉正趕上土改,當了國軍多年沒有音訊的伯父也回來了,奶奶卻不在了。父親分到了土地,可是土地要到來年才能收穫莊稼,一家人的肚子等不得,東北戰事剛剛結束,父親就又帶著全家人回到了錦州。這已經是他三闖關東了。

三闖關東,經歷了三個朝代:偽滿洲國、國民政府和中華人民共和國。

這一次他來對了,戰爭徹底結束了,東北的恢復性建設剛剛開始,到處都需要技術工人。父親的這門石匠手藝現在值錢了,他在鐵路上幹計件工,一個月最多的時候能掙300塊錢,父親說他一輩子從來沒有掙到過那麼多的錢。母親的精神面貌也發生了重大變化,她平生也許是第一次感到了滿足。家裡有了自行車、收音機。自行車是父親的得意之物,年齡比我還大,德國進口的,輕便又結實,他騎了一輩子也沒換,直到他去世,自行車還在,這輛自行車陪伴了他整整40年;而收音機則是母親的心愛之物,母親說她每天晚上坐在收音機旁要聽到12點以後,第二天5點就起來做早飯,可是一點也不覺得困。

母親生來就是個愛說愛笑愛唱的人,京劇、評劇、豫劇、河北幫子,她樣樣都喜歡,當初在戲園子門口賣煎餅的時候,母親就常常花幾個大子進戲園子去聽一會,現在有了收音機不出門就可以聽戲了,那是什麼感覺!小白玉霜、花淑蘭、趙燕俠、馬連良,這些曾經給人們帶來無數歡樂和享受的響噹噹的名字我最早都是從母親嘴裡聽到的。

父親也愛聽戲,他不識字,卻常常和人談論梅派和程派的長短不同,和母親不一樣的是,父親只聽不唱,或者他背著人也偷偷唱,我們沒有聽到過?

受母親的影響,我們兄弟姐妹六個都愛唱歌,而且水準都不低,哥哥的男高音幾乎是專業水準,妹妹則喜歡流行歌曲,我問她能唱多少首,她說凡是你能聽到的,我都會,真牛!我算是差的,但是逢到單位組織晚會什麼的,扯起嗓子來喊幾句“朔風吹林濤吼峽谷震盪”也沒問題。

1952年,父親到了鞍山,添了廠子。所謂“添廠子”就是把自己添到國營工廠裡,父親進了鞍鋼建築公司。添廠子時按技術水準考級,父親考了個七級工。七級工是頂級,以後一輩子再也沒有長過。多年來,父親只知道沒命地掙錢養家,卻不知道自己已經有了這樣高的技術水準,他第一次感覺到了自己在社會上存在的價值。在鞍鋼沒有幹計件掙錢多,每月一百元多一點,可是工作終生有保障,有公費醫療,退休有退休金,更重要的是有社會地位,工人階級當家作主了。父親很重視這種當家作主的感覺,從他開始步入這個社會,就像牛馬一樣任人驅使,今天終於可以堂堂正正地做人了。當時不少工友下了班還去打工掙點額外的錢或者搞點其他副業,但是父親不去,他參加了掃盲夜校,開始一筆一劃地學寫字。除此之外,他對各種政治學習也十分感興趣,有會必到,他熱愛這個新社會,喜歡聽那些過去從來沒有聽到過的事情。也就是在這時,他鄭重地向黨組織提出了入黨申請。

其實,自從那年在自己的小餐館裡和共產黨有了接觸,他就有了這個念頭,只是不好意思說,因為他沒有文化,在他眼裡,共產黨不是天神至少也是有學問的人才能當的,自己有什麼資格提出要當共產黨?他要學文化,一個主要的動機就是想當共產黨。當他聽過黨課知道每個人都可以申請入黨的時候,便立刻向黨組織提出了申請。但是父親的申請卻遲遲沒有被批准。原因是母親的社會關係不清楚。

母親的生活剛剛有了一點改變,心裡又罩上了一層陰影。這層陰影開始只是一絲烏雲,後來卻越來越重,成了一片,遮住了母親心中的太陽。母親的家庭出身不好,不僅影響到父親,也影響到我們這些子女,哥哥上中學時考飛行員以及後來被選送出國留學都因此而受到影響,我小的時候恰逢文革,和小朋友玩,玩惱了,人家就罵:“你媽是地主婆!”那對一個孩子的心靈是多麼大的傷害呀!我把事情對母親說了,我不知道,受傷害更重的是母親。

母親開始尋找自己的家。小的時候,她恨自己的父母親,這樣狠心把她送了人。每逢在董家受了氣,她又想念自己的父母親人,她不知多少次坐在平陰縣那丘陵起伏的山坡上望著北方,向自己的父母哭訴著,而最直接的感覺可能就是,如果是親生父母,一定不會這樣對我。隨著時間的推移,她或許有些麻木了,或許暫時忘了這段痛苦的回憶,但是她絕不會忘記自己的家。隨著找家行動的開始,母親也越來越想念家。即使沒有父親申請入黨的事,她也一定要找到自己的家。

母親向人打聽清楚之後,給順義縣民政局寫了一封信,過了很久,民政局回信說沒有這家人。之後她又一次次地給縣裡、鄉里、村裡寫信,依然沒有找到。不僅她自己在找,父親所在單位也在找,發函沒有結果,就不斷地派人到順義縣外調。母親依稀記得自己出生在順義縣魯各張莊,外調人員發現順義縣不僅有魯各莊、張各莊、魯各張莊,還有盧各莊、盧各張莊,外調人員找遍了這些莊,也沒有找到我母親這家人。本來母親出身不好對父親和我們的影響還不是特別大,但是社會關係不清楚影響就大了。這團看不見的陰影在母親心裡越來越重。

1958年,父親所在的單位被調到北京參加向國慶十周年獻禮的十大建築建設工程。隨著大躍進的步伐,父親帶著全家來到了北京。新來的工人沒有職工宿舍可安排,父親在豐台區衙門口村租了兩間農民的房子。那年我四歲,衙門口留下了我的童年,在我一生的潛意識中,衙門口似乎就是我的故鄉。

大躍進把家庭婦女們也組織起來了,母親和父親一起去上班,做臨時工。六歲的二姐和四歲的我被送進了衙門口大隊托兒所。母親的工作是當小工,每天上班和沙漿、給瓦工師傅上沙漿。這個活很累,但是母親不怕,她願意幹,因為上班不僅能掙錢補貼家用,參加集體勞動也給她帶來了歡樂,使她找到了自己存在的價值。可惜,很快我又有了弟弟,母親被迫從工作崗位上退了下來。那時已經在宣傳計劃生育,但是父親不願意計畫,他的思想和性格竟然和偉大領袖毛主席極其相似,毛主席說人多議論多熱氣高幹勁大,父親則認為人丁興旺是好事,男子漢不怕養不活幾個孩子。可是家裡人口的不斷增加確實成了父親沉重的負擔。

緊接著大躍進之後,三年自然災害就來臨了。父親的工資比在鞍鋼時少了,每月94元。七口人平均每人13元的生活費,在正常年景下養活一家人應該沒有問題,困難在於買不到糧食,按照國家供應的標準,再加一倍也不夠我們這些孩子吃的,黑市上糧票已經漲到了3元1斤,父親一個月的工資充其量只能換回30斤糧票。我記得從六歲開始,就跟著母親去挖野菜、擼柳芽、挖白菜根子。很長時間內,家裡沒有吃過淨糧食,頓頓是菜粥,滿碗的菜找不到幾粒米,弟弟當時還小,每到吃飯時,母親盛起一碗粥,先把上面的菜挑著吃完了,最後碗底剩下不多的一小堆米粒倒給弟弟,在母親的帶動下,我們幾個做哥哥姐姐的也開始給弟弟挑米粒,每人一碗下來,弟弟的小肚皮差不多填飽了,我們才開始心安理得地吃第二碗帶米粒的菜粥。

按說吃供應糧畢竟每月有一定數量的保證,不至於難到這個份上,記得那時家裡四個大箱子裝的都是糧食,直到箱子裡的米生了蟲、面發了黴母親才拿出來給我們吃。糧本子上還剩了不少,沒有全買回來。父母親是經歷過民國十八年大災荒的人,挨餓挨怕了。據他們講,這一次的災荒比民國十八年還要來得猛烈,他們不是不相信共產黨,是怕老天爺不給共產黨面子,怕有一天供應糧斷了,所以把本來就不夠吃的供應糧又儲存了一部分。後來糧食政策稍稍靈活了一點,在糧店可以用1斤糧份買5斤紅薯或兩斤半紅薯乾,於是母親把糧份幾乎全部換成了紅薯和紅薯乾。這樣我們可以吃飽肚子了,可是那幾年的紅薯卻把我吃傷了,以後一見到紅薯胃裡就返酸,到現在我也不吃紅薯,一輩子不吃也不想,但是這個話絕對不敢在母親面前說,我說過一次,母親立刻把臉沉了下來,說:“一輩子別說這種話,不然老天爺還要讓你挨餓!”

那兩年我們吃不到淨糧食的飯,可是母親卻要千方百計想辦法保證讓父親吃淨糧食,吃飽。父親是家裡的頂樑柱,如果父親身體垮了,一家人還怎麼活!每天晚上母親蒸乾糧的時候都是蒸兩樣,一鍋兩屜菜團子中有幾個淨面窩窩頭,那窩窩頭是給父親吃的,剩下的帶上作為第二天的中午飯。每天早上上班時父親都要和母親爭執半天,母親一定要讓父親帶三個窩窩頭,父親卻堅持只帶兩個。就是這兩個窩窩頭,父親還要剩下半個,回來後給我和弟弟各分一半。父親下班時,飯盒總是夾在車座後面的,我知道飯盒裡有半個窩窩頭,於是每天父親下班時就到門口去等,眼巴巴地盼著父親早點回來。父親一到,我立刻迫不及待地把那個飯盒取下來去和弟弟分窩窩頭。我想任何一個做父親的,都經不起孩子那樣期盼的眼神一看。

我的沒出息的舉動很快被母親發現了,她十分嚴厲地呵斥了我一頓:“誰讓你天天到門口去等你爹的?你六歲了,還不懂事嗎?”我羞愧得無地自容,我哭了。母親或許覺得對我有點過於嚴厲了,有些不忍心,過了一會,又拿給我半個淨面窩窩頭,我沒有吃,偷偷塞給了弟弟。

其實,家裡挨餓最多、吃糧食最少的是母親,那時哥哥在北大附中駐校上學,每月回來一兩次,母親知道他在學校吃不飽,每次回來除了給他帶吃的,還要額外塞給他幾斤省下來的糧票,弟弟小,營養要保證,剩下的三個孩子也都比她重要,母親牽著這個掛著那個,心裡惟獨沒有自己。母親的臉浮腫了,腫得嚇人,腦門上一按一個坑,半天起不來。到醫院去看,醫生說,沒有病,就是餓的。

母親的心地十分善良。困難時期經常有要飯的登門,對待這些要飯的,母親不是塞給點吃的打發了就完事,每次都是拿個小板凳讓人家坐下,吃飽了再走。有一次,母親熬了一鍋大米紅薯粥,這在我們家也算是改善了,可是粥剛熬好,來了三四個要飯的,母親讓他們坐下,給他們盛粥,幾個人大概是餓壞了,吃了一碗又一碗,眼看快把一鍋粥吃完了,看見我們幾個孩子在旁邊看著,實在不好意思再吃了,放下碗要走,母親知道他們沒吃飽,又給每個人盛了一碗,把鍋底刮得乾乾淨淨,說:“你們吃飽,孩子們一會我再給他們做。”

困難時期過去了,母親變老了,頭髮白了一多半,才四十歲出頭,看上去已經像個老太太了。生活稍一好轉,母親又開始尋找她的家。剛來北京時母親就找過,父親也曾騎著自行車一趟一趟地往順義縣跑,但始終沒有結果。母親有些灰心了,但是對生活依然充滿著希望。有一次,母親和幾個阿姨一起進城,在她們的攛掇下,母親把頭髮染了,回來後讓全家人眼前一亮,我平生第一次發現,母親是那樣的漂亮。

家還沒找到,生活又發生了新的變化。1965年,父親報了名要求去甘肅隴西支援三線建設。母親打心眼裡不願意,一是因為她的根就在這裡,家還沒找到怎麼能就這樣走了?二是不願意把子女帶到西北去。父親說,帶不帶子女家屬是自願的。父親不願在母親面前說那些表現積極的大話,只是說,甘肅工資高,比在北京多掙19塊錢,也許就是這19塊錢說服了母親,母親勉強同意了。第二年春節,父親回來探親,背回來一大塊豬肉,父親說那裡的豬肉四毛五一斤,雞蛋四分錢一個,生活便宜極了。為了生存,母親再次離開了自己的故鄉,帶著全家跟隨父親去了甘肅。

母親很會過日子。父親收入不高,全靠母親會計畫。我們從小單是單、棉是棉,什麼也沒缺過。六七十年代每人每月供應四兩肉,許多人家因為買不起把肉票作廢了,可是母親每月都要買回來給我們改善一下。家裡什麼樣的困難都遇到過,但是母親一輩子沒有向人借過錢。

1968年,“清理階級隊伍”開始了,父親的單位把我母親的問題列為重大疑案加緊進行調查。現在已經不是父親能不能入黨的問題,而是是否有人編造謊言欺騙組織的問題,是不是有人製造假像隱瞞歷史的問題,是不是在工人階級內部隱藏著兩個重要的階級敵人的問題,甚至是這兩顆“定時炸彈”會不會隨時爆炸的問題。別的不說,就憑董家大少爺的出身和曾任國民黨錦州市黨部要員這一項,他們怎麼懷疑我父母親都不過分。父母親成了單位最重要的內部監控物件,在我家的房前屋後出現了一些探頭探腦、鬼鬼祟祟的身影。

在那個革命年代,工人家屬們也都組織起來搞大學習、大揭發、大批判,婦女們的積極性比職工還要高,她們當中識字的不多,讀報紙、抄抄寫寫的事總要派到母親頭上,此外,母親還負責教唱樣板戲。母親一面幹著她們派給的活一面還要聽她們敲敲打打的閒話。

那段時間,母親常常坐在炕上發呆,手裡捧著那個十字架,心裡不知在想什麼。短短幾個月的時間,我看見母親的頭髮由灰白變成了雪白。那時她還不到五十歲。

也就是在這前後,她患了高血壓、腦血栓。

正是因為被列為重大疑案,單位上花了大力氣,才找到了我母親的家。原來母親一家人早已遷到了楊鎮。找到家的時候,母親的六個哥哥姐姐只剩下兩位了:我的大舅和二姨。母親得到消息後,趕緊給家裡寫信,可是收到的第一封回信就告訴她,二姨去世了。母親急忙打點行裝去看望她活在世上的最後一位親人,那年,她離開家整整五十年。

過了幾個月,大舅也離開了人間。母親得到消息後號啕大哭。五十年來,她一直在想念著自己的家,一直在苦苦尋找家,在她孤苦伶仃的幼年,她是多麼需要家的溫暖,多麼需要父母的愛和哥哥姐姐們的關懷呀!在董家當了那麼多年的使女,卻一輩子背著地主出身,背著地主婆的惡名,那時她多麼需要哥哥姐姐們出來為她證明一下呀!五十年,那幾乎是她生命的全部時光,都在苦苦尋找著自己的家,可是剛剛找到卻又突然不見了,這對母親的打擊太大了。母親一下子蒼老了許多。

母親生命的最後八年,是在病痛中度過的。腦血栓在今天看來不是什麼大不了的病,是完全可以有效防治的,可悲的是母親不知道自己得的是什麼病,只是天天喊頭疼,疼得厲害了就吃點止疼片頂著。在父親單位的醫院裡,一個普通工人的家屬患頭疼,得到的待遇也只能是開給你幾片止疼片,沒有人告訴她得的是腦血栓。讓我時時感到心痛的是我們這些子女也沒有一個具有這方面的知識。我時常責備自己,當初為什麼不查查書?為什麼不想辦法帶母親到大醫院去檢查檢查?不孝啊!

1977年12月12日,母親患腦溢血去世。當時,家裡除了剛退休的父親,只有還在讀中學的妹妹在家。我們兄弟姐妹五個都在外地,按說都沒有再見到母親的緣分了,可是那天仿佛是鬼使神差,12月9日,我參加完77級高考,莫名其妙地想家,非要回家去看看不可。一般探親假都是在春節或元旦休,我卻一天也等不得了,於是向領導請了假,回到家裡,最後一次見到了母親。母親見到我很高興,六個孩子中,她最疼愛的就是我,也許就是要我來送她。那天晚上,嘮著家常,我給母親削了一個自己帶回來的大蘋果,她捨不得一個人全吃掉,只吃了半個就說吃不下了。當天夜裡,母親就得了腦溢血,不省人事了。

做父母的或許都有些偏愛,母親偏愛我不是因為我比別的兄弟姐妹更出色,而是因為我從小多病,所以對我的照顧就額外多一些;另一個原因是我長得醜,小時侯母親常常擔心我長大了娶不上媳婦。也許還有別的原因,母親不知是從哪裡聽來的,說是醜兒子孝順。我16歲就工作了,那時哥哥和兩個姐姐都在外地工作,父親去了永登,只有我和未成年的弟弟妹妹在家,因為我工作了,母親每頓都給我單獨做飯,她和弟弟妹妹另外吃,我的飯每天要有點肉蛋,他們吃素的。我怎能吃得下這樣的飯?我堅持一起吃,可是母親無論如何不答應,每頓飯必須看著我吃完他們才吃。母親說,你爹不在家你就是一家之主,你別覺得過意不去。不知這是她在董家學來的三從四德,還是對我的偏愛。夜裡睡覺,我常常發現母親坐在我身邊,看著我睡。小時侯覺得這很正常,可是直到我二十多歲了,母親還是這樣。母親常和我嘮叨一些家長里短的事,我每次都認真地聽她說,母親知道我不是她的知音,可是我能聽她說話她就已經很滿足了,和街坊鄰居們誇我的話就是,瞧我們家兒子多孝順,不管多困都陪著我說話,從來都不煩。可見做母親的是多麼容易滿足啊!在此也奉勸天下做兒女的人們,趁著父母還在,儘量多地滿足他們一下吧,不要給自己留下子欲養而親不在的遺憾。

母親入殮的時候,父親把那個十字架莊重地戴在了母親胸前。在我心目中,母親一生心靈上似乎都壓著一個沉重的十字架,看到那個十字架,我總覺得它是母親一生不幸的象徵,於是脫口而出:“爹,不能讓我媽帶著那個走!”父親的臉色一下變了:“那你說怎麼辦?摘掉?你願意摘你摘吧!”父親顯然誤解了我的意思,他以為我在這個時候還在反對宗教迷信。我把十字架從母親胸前摘下來,想了很久,還是恭恭敬敬地給她戴上了。我在心裡默默地念著:媽,您安息吧!說這話的時候,我心裡感到一陣不安,母親能安息嗎?

母親去世後,不少街坊鄰居跑來還錢。那時工人們家裡都不寬餘,經常有月底工資接不上的情況,我家因為我們兄弟姐妹都工作了,情況算好的,因此有不少街坊向母親借錢。母親去世後的兩天之內,父親竟收到了400多元錢,那時借錢不過5元10元,母親這400多元錢不知幫助了多少人,她既不會收什麼利息,更不會從這些困難得過不下去的姐妹們身上得到什麼好處。支持她這樣做的只能是《聖經》給予她的信念:施比受更幸福。讓我感到吃驚的是,向母親借錢最多的是懷疑她最深、監督她最緊也是傷害她最嚴重的家屬委員會主任。當時我不知道母親為什麼會借錢給她,後來我明白了:母親心底裡只有善良和愛,她根本不懂得仇恨。

送葬那天,家屬區三四百戶職工家屬幾乎都來了,有些人不僅我不認識,父親也不知道是誰家的家屬。她們當中有認識我母親的,也有不認識的,她們既不是來隨禮的,也不是來赴喪宴的,那個年代這些舊禮已經被破光了,她們是自覺自願來給母親送行的。那是家屬區最隆重的一場葬禮。在那個窮爭惡鬥的年代,母親的善良和友愛喚起了人們心底的強烈共鳴。

望著一眼望不到頭的送葬隊伍,我感到一陣欣慰:我有這樣一位值得驕傲的母親!我流著眼淚告訴母親:您可以安息了。

2007年5月6日