我的藏族朋友華丹

于澤俊 2021/12/02刊

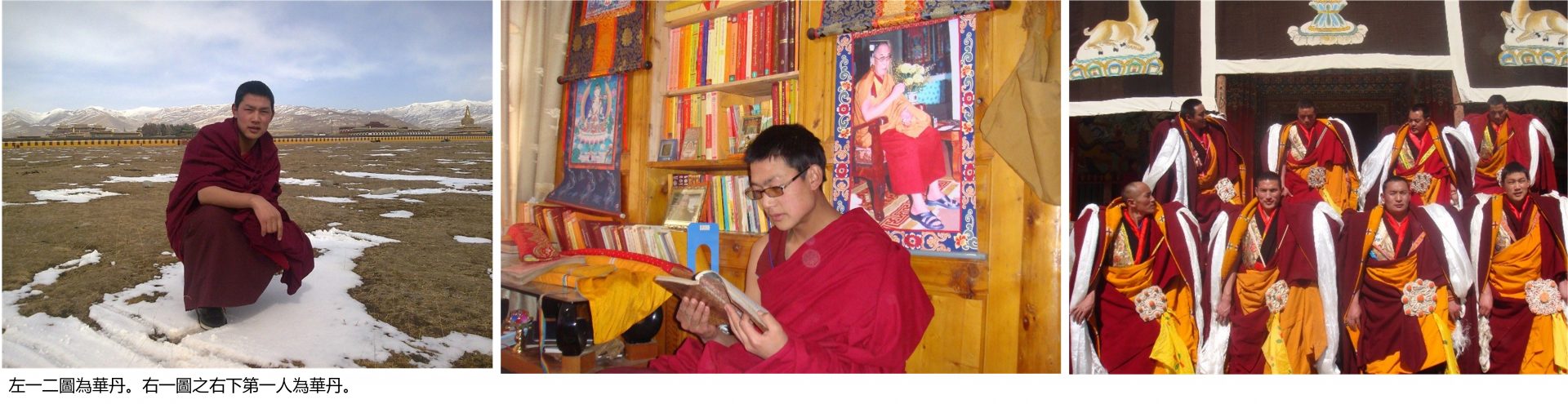

華丹是個出家的僧人,今年22歲,個子將近一米八,人很瘦,很英俊,典型的藏族漢子的臉型,輪廓清晰,眉骨和顴骨比漢族人略高,見到生人有些靦腆,像個大姑娘。一笑露出兩排潔白的牙齒,顯得聰明而又充滿善意。

第一次見到華丹是在北京的一家賓館,是他師傅加樣智華領來的。智華告訴我華丹要在北京學四個月的漢語。我和智華十年前就認識,那年夏天我陪兩位朋友去甘南參觀拉蔔楞寺,智華是寺裡的僧人,為我們做導遊,那時他才26歲,漢語說得不太好,但是辦事很靈活,帶我們參觀之後,又給我和我的朋友每人送了一條哈達,那是很珍貴的紀念品,從此我們就成了朋友。那時我在蘭州大學工作,有一天智華打來電話說要到蘭州來,我便給他聯繫了蘭大招待所,等著他來了一起吃晚飯。誰知智華到蘭大時已經在長途汽車站吃了飯,還順便買了十個大餅,準備作為今後兩天的乾糧,我有點哭笑不得,也為他的樸實而感動。那是智華第一次走出藏區,他這樣省吃儉用是為了買一部手機。當時的手機很貴,他的錢有限,我贊助了兩百元,還是不夠,只好帶他到電子市場去買了一部水貨機。買手機這件事很能說明智華的性格,他要與外面的世界聯繫,融入外面的世界。他是新一代藏族僧人,眼界比老一代開闊,發展信眾不光是在藏族百姓中,而始終盯著人口眾多的漢民族。智華就是利用在寺院裡當導遊的機會,結識了許多漢族朋友,在這些朋友中發展了不少信眾。從蘭州回去不久,他又來了,這一次不僅要逛蘭州,還要去五臺山。過了沒多久,又一個人來到了北京。那時我剛調到北京,接到智華要來的電話有點緊張,因為工作太忙,怕接待不周怠慢了客人,誰知這次來有好幾個朋友為他安排,其中有一位還是副部級幹部,讓我大吃一驚。智華不僅是一位僧人,還是一位出色的外交家。

華丹是從各莫寺被派到拉蔔楞寺去學習的。除了學佛,還要學漢語。華丹的父親漢語不錯,但是一口四川話,華丹不喜歡,他要學純正的普通話,於是智華便把他帶到了北京。華丹和智華完全不同,他是那種有慧根的僧人,不太善於和人打交道,但是在佛學上很有造詣。他11歲出家,現在已經成了各莫寺領頭誦經的八位僧人之一了。各莫寺共有八位大喇嘛,是寺院的領導核心,華丹還算不上八位領導成員之一,但是讓他領頭誦經是否意味著他已經是最高層領導的預備人選了呢?我這樣猜測。我對藏傳佛教瞭解不多,只能以這種世俗的理解方式來介紹他了。

各莫寺又稱慧園寺,位於四川阿壩藏族自治縣境內,是四川省阿壩州藏傳佛教三大格魯派寺院之一,也是拉蔔楞寺的分寺,是個大寺院,有一千多僧人。阿壩人口稀少,總人口只有6萬多,這麼多僧人整天在街上晃來晃去看起來滿街都是和尚,因此漢藏百姓都說阿壩縣是和尚縣。華丹告訴我,各莫寺雖然不是最大的寺院,但是它的建築卻是藏傳佛教寺院中最好的。各莫寺的聯波活佛很能幹,把寺院修得很好,還修建了僧人公寓,佛學院和僧人的住房都有了很大改善,煥然一新,比其他寺院的僧人住得都要好,和城裡人一樣。

智華把華丹和另外幾位學漢語的青年僧人安排好之後就回拉蔔楞寺去了。他走了不到兩個月,教華丹漢語的老師突然有事教不成了,於是智華給我打電話,希望我給華丹找一位老師,最好是義務的,因為寺院裡沒有這筆支出,外出學習 的經費基本上靠化緣。

華丹住在甘露園南裡的一個小招待所裡,條件十分簡陋,房間是招待所的走廊和樓梯之間的一塊空地隔出來的,看樣子還不到六平米,一張床之外幾乎放不下什麼了,這還不是他一個人的住處,和他同來的僧人貢巴甲也住在這裡。我想就在甘露園社區裡找一位有文化的退休人員教他,於是就帶著他滿社區轉,碰到人就打聽,打聽了半天也沒找到。那天是星期天,社區居委會不上班,我就托了招待所經理到居委會幫著找一下。因為是義務教學,一般人都不願意幹,找了三天也沒找到。華丹在北京的時間很寶貴,不能再耽誤了,於是我問華丹,讓我愛人教你行不行?就是住得太遠,每天要跑路,華丹一聽,非常高興,並且表示不怕跑路。

我愛人是因病提前退休的,那段時間覺得身體、精力還可以,便把這事承擔了下來。

我家住在惠新東橋附近,從甘露園過來要乘坐地鐵一號線再倒五號線,兩頭還要各走一段很長的路,來一次單程至少要一個半小時,每天這麼跑確實很辛苦。華丹第一次來,我愛人到地鐵站去接他,讓他記住沿途主要標誌,下次來不要迷路。華丹滿口答應著卻沒記住,第二天就迷了路。約定的時間沒到,我愛人就打他的手機,問他在什麼位置,他說不清楚,我愛人便讓他把手機交給路邊的人,問清了他的具體位置,告訴他站在原地不要動,這才把他接回來。這回他倒是把周圍環境記清楚了,可是第三天來的時候還是沒找到我家,因為他提前一站下了車,出了地鐵口又不認識了。這回他自己找了個路邊的人給我打電話,我正在單位上班,又給我愛人打電話讓她去接。兩次走錯路,華丹很不好意思,用不太流利的漢語說:北京,太大了!人,很多;車,很多;地鐵,很擁擠,很吵。尤其是他住的社區,很嘈雜,這和他原來生活的清靜的寺院相比,反差太大了。他還拐彎抹角地告訴我們,他不是個笨人,這次是丟醜了。

華丹當然不是笨人,他十七歲就開始在法會上領頭誦經,其他僧人圍在他周圍聽他指揮,他壓力很大,每次做完法會都會瘦很多。誦經時穿的那套行頭很重,一個人拿不動,要幾個人幫著才能穿到身上,直到做完法會才能脫下來。中間不能吃飯、喝水,等法會結束了,餓得頭昏眼花,也吃不下了。

華丹說話聲音不高,但是念起經來聲音卻有很強的穿透力,震得房子嗡嗡響。他說從小師傅就是這樣教的,我愛人試著學了學他的發聲方法,一出聲直咳嗽。華丹的朋友貢巴甲也不會像他那樣念經,也是一發聲就咳嗽。這種念經法大概和練聲樂的人使用共鳴音差不多,同時也相當於一種氣功,很多僧人長壽也許就是這個原因吧。

華丹初到我家來時還穿著那套絳紫色的僧衣,每次到門口就被保安截住盤問一番,他的漢語不好,說不清楚,常常需要我愛人下樓去解釋,後來他就不穿僧衣改穿便服了。有時受到盤問,他便把自己的身份證拿出來給保安看。說起身份證華丹還給我們講了一件趣事,他的一位朋友身份證上的名字是澤讓三國,從字面上看有點怪,問他是什麼意思,他說澤讓也可以翻譯成才讓,是至高無上的意思,三國準確的譯法應該是桑木科,意思是願望都能實現。他說辦理身份證的人漢語太差,譯出來的名字很奇怪、很可笑,於是才讓桑木科就變成了澤讓三國。

華丹每天上午九點半到我家,學習兩個半小時,中午在我家吃飯。藏族僧人可以吃肉,華丹的師傅智華就吃肉,沒什麼忌諱,但是對自己要求嚴格的僧人是不吃肉的,華丹就屬於僧人。到了北京以後在沒有人監督的情況下仍然堅持每天念經,堅持吃素。因此每天中午我愛人只能給他做素食,或者是米飯素菜,或者是麵條荷包蛋,我愛人怕他營養不夠,不吃荷包蛋的時候就給他煮兩個雞蛋。寺院裡的僧人很少吃菜,每天兩頓飯,難怪華丹看上去一副營養不良的樣子。華丹說漢族人做的菜好吃,藏族人做的不好吃。每次我愛人做飯的時候他都在一邊看,看完回去就學著做,我不知道他在那六平米的小房間裡是怎樣做的。有一次,他給我們帶來一些他自己做的糌粑,也就是酥油拌炒麵,再捏成團,不知是否還放了其他佐料,吃起來很好吃。這種飯雖然不能滿足人體需要的各種營養,但熱量應該是夠的。

如今的寺院受經濟發展和科技進步的影響,也在不斷地與時俱進。幾乎所有的藏族寺院都允許遊人參觀,也把寺院作為旅遊資源來賺錢,賺來的錢再用於宗教事業。僧人們的思想和生活方式也發生了根本性變化。他們也打籃球,各寺院之間還經常舉行比賽。年輕人都有手機,人人都會上網,整夜整夜地打遊戲,閑了還到縣城裡去泡茶館,一坐坐到天黑。華丹也和同伴們去泡過茶館,覺得有意思。與外界接觸多了,自然也會影響到他們的思想,據華丹講,現在藏族僧人還俗的比過去多了。

貢巴甲也在各莫寺出家,華丹帶他到我家來玩過。貢巴甲比他大三歲,兩人是從小在一起玩大的。貢巴甲很小的時候父母就離了婚,是父親把他帶大的,他對父親的感情很深。父親去世以後,他一路磕著長頭去了拉薩,花了一年多的時間才到,我不知這是一種什麼宗教儀式,以世俗的理解,應當是一種發宏願的方式,以此來祝福他的父親在天國能夠得到幸福,在我們漢人看來更是個大孝子了。貢巴甲從拉薩回來的時候,已經是長髮齊胸,瘦成一副骨頭架子了。貢巴甲的畫畫得很好,出家的孩子都是各家最聰明最優秀的,寺院裡的活佛和主事的喇嘛們對他們的培養可以說是煞費苦心,和世俗的教育有很多相像的地方,比如說因材施教,量才使用。貢巴甲經學得不是太好,就讓他去學畫畫,畫唐卡,漸漸地他畫畫有了名,其他寺院也經常請他去畫。

我愛人做過中、小學老師,但是教華丹仍不是件容易事,主要是掌握不好他的水準,慢了不適合成年人,快了又吸收不了。我給他找了一套小學一到六年級的語文課本,有些高年級的東西他能理解得很好,有些低年級的課文反而不理解,這就是成人學外語的特點。我愛人每天講完還要給他留作業,除了生詞、造句是必做的功課,還要求他每天寫一篇小作文,包括留言條的寫法等。有一篇課文講到列寧,華丹問列寧是誰?他不知道列寧,也不知道蔣介石、毛澤東,但是在藏區,五歲以上的孩子沒有不知道達賴的。學了講十二生肖的課文,華丹知道了自己是屬蛇的,書上說屬蛇的男性浪漫幽默,極具吸引力,判斷力極強,做事循序漸進,必能攀上高峰……華丹看了很高興,又讓我愛人給他查貢巴甲的,看完之後他說很符合貢巴甲的性格。

華丹學習進步很快,剛來北京時一個漢字都不會寫,走時已經能夠寫短文,能夠與人簡單交流了。有一次,他指著課文上的詩句“獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親”問,這是什麼?我愛人告訴他那是詩。於是他從書包裡掏出一個練習本,上面寫著一行行工工整整的藏文,他告訴我愛人,這是他寫的詩。我愛人問他能否翻譯成漢語,他說現在翻不了,以後會的。恰在華丹在我家學漢語的時候,我的長篇小說《工人》出版了,華丹看了愛不釋手,當時就要把那本書拿走,我說這是出版社給我的唯一的一本樣書,不能拿,等批量的樣書到了一定送你一本。華丹看了我的書說,將來他也要把他的詩結集出版。我相信華丹一定能做到。

華丹每週來我家五次,週六周日由他自己安排。他學習很努力,除了我愛人教他,還有一位叫馬曉麗的年輕女士幫助他。馬曉麗信佛,她在北京語言大學給華丹報了一個漢語班,那個班是專門培訓老外的,費用很高,可是講得太簡單,華丹覺得沒意思,純粹是浪費時間,去了幾次就不去了,回來跟我愛人說,他蹺課了,和兩個老外打籃球去了。我愛人問他老外是哪國人,他說一個英國人,一個瑞典人。問他怎麼和人家交流,他說就用手比劃。三國的小夥子語言不通,居然能在籃球上找到共同語言,下周去學習三個人又湊到了一起。因為華丹經常缺課,校方不準備給他發畢業證,馬曉麗知道了很著急,培訓班快結束的時候,天天打電話催他去上課,可是華丹根本不在乎那個文憑,只是對馬曉麗花那麼多錢給他報名感到不安。

馬曉麗並沒有為此事責備他,反而又花錢給他租了賓館,讓他從那個招待所搬出來,這下居住條件改善多了,直到離開北京前,華丹和貢巴甲一直住在那家賓館,大約有一個月左右的時間。馬曉麗是佛教徒,因此,華丹對她和對待我們是有區別的,他和我們交往的性質是世俗之間的交往,說話很客氣,對待馬曉麗就不一樣了。有一次馬曉麗抱怨工資太低、待遇不公平,華丹當即就反問道:“怎麼了?你明天就沒有飯吃了嗎?”他這樣說話完全不是因為不懂禮貌,而是不能容忍一個佛教徒有這樣的抱怨情緒。在我們面前,他是個聽話的乖孩子,可是在信眾面前他又是那樣有棱有角,不失原則,讓我對這位年輕的僧人感到肅然起敬。

華丹在北京逗留了四個月,除了剛來時跟著智華師傅去了一次八大處,哪裡都沒去過。因為鳥巢離我家近,他想去鳥巢看看。我愛人身體欠佳,陪不動他,想等我週末休息時帶他去,週末我有事陪不成,只好開車把他們送到了奧運村。我愛人陪著他轉了一天,他覺得還沒看夠,第二天又約了貢巴甲一起去了一次,他說他自己知道怎麼走,不用我們陪,把照相機借給他就行了。他和貢巴甲在鳥巢玩了一天,誰知傍晚的時候兩個人走散了,華丹一直等到天黑也沒等到貢巴甲。回到甘露園住所,貢巴甲一夜沒回來,華丹一夜沒睡,因為貢巴甲既不會說漢語,也不認識一個漢字,而且身上沒帶一分錢,他怎麼回來呀?

天亮以後,貢巴甲回來了,華丹問他是怎麼找回來的,貢巴甲說他有一張地鐵交通圖卡片,他按照卡片上的字形對著站牌一站一站找回來的。貢巴甲累壞了,回來之後整整睡了一天。

經過幾個月城市生活的薰陶,華丹和貢巴甲變化很大,他們一起遊鳥巢、逛天安門的時候穿的都是名牌,愛迪達的上衣,耐克鞋,華丹居然還買了一條帶花格的褲子。我愛人問他這些東西是在哪裡買的,他說大部分是貢巴甲在網上買的。貢巴甲一個漢字不識,網上購物居然這麼老練!

華丹的兩雙鞋一雙是黃的,一雙是紅的。我說你喜歡鮮豔的顏色是嗎?他說是,這兩種顏色和他的僧袍搭配很協調。華丹和貢巴甲都很會打扮自己,買的衣服都很合身,很新潮,穿起來很酷,完全可以和北京的時尚青年比一比。最讓人感到不可思議的是,貢巴甲居然還花一百塊錢買了一具假髮,兩個人戴著假髮照了不少相。我問華丹為什麼要戴假髮,他說他們從小就出家,從不知道留發是什麼滋味,想試一試。我聽了有些難過,宗教畢竟對人性的約束太多了,他們從小就在這些清規戒律的約束中長大,從世俗的角度來看有點可憐。

在京期間,馬曉麗給他們安排了一次與藏族歌星三木科——阿佳組合見面,三木科與華丹家還有點親戚關係,見了面回來華丹十分興奮。

世俗的生活雖然對他們很有誘惑力,但是我能感覺到,華丹的信仰沒有絲毫動搖,或許他將來真的能成正果?

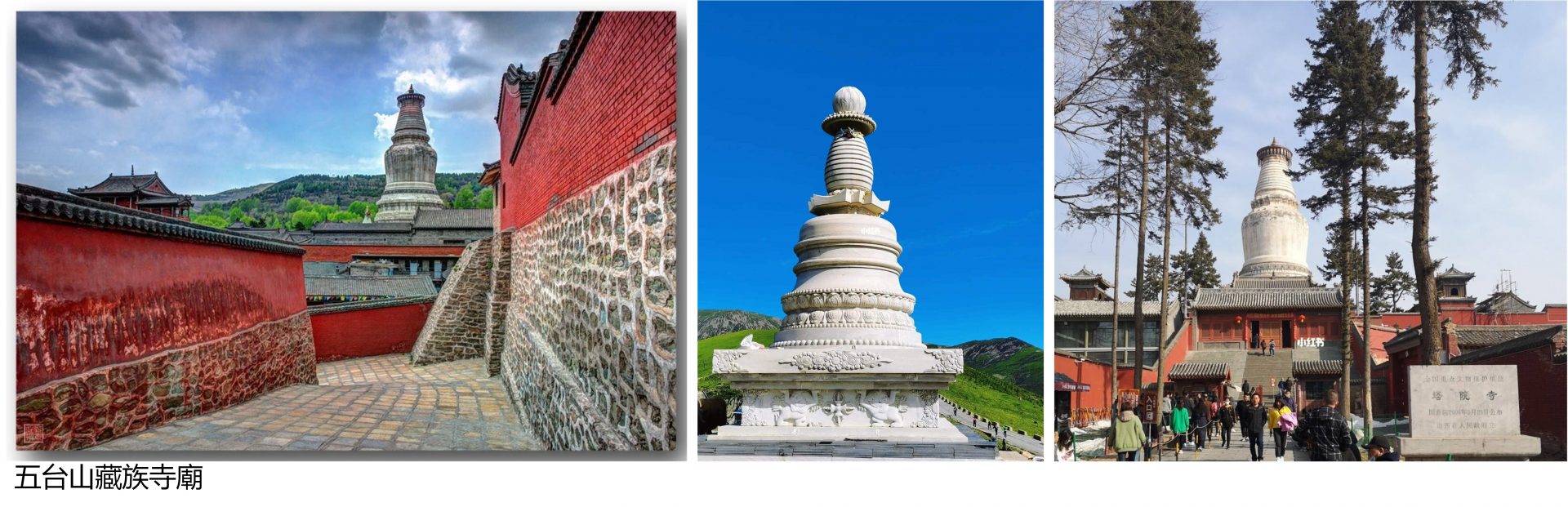

四個月的學習很快就結束了,結束之前,馬曉麗開車帶著華丹和貢巴甲去了一趟五臺山。五臺山是藏傳佛教的重要發祥地之一,幾乎每一位藏族僧人出遊都要去一趟五臺山,馬曉麗幫助華丹完成了這個心願。臨走時我愛人戀戀不捨,給華丹煮了一鍋雞蛋,還給他包了一包花椒大料等做菜用的調料,華丹一再邀請我們有時間去一趟各莫寺,我答應他有機會一定去。華丹走的那天我正忙,沒到車站去送他,只能在心裡默默地為他祝福:孩子,願佛祖保佑你一生平安!紮西德勒(吉祥如意)!

寫於2011年秋