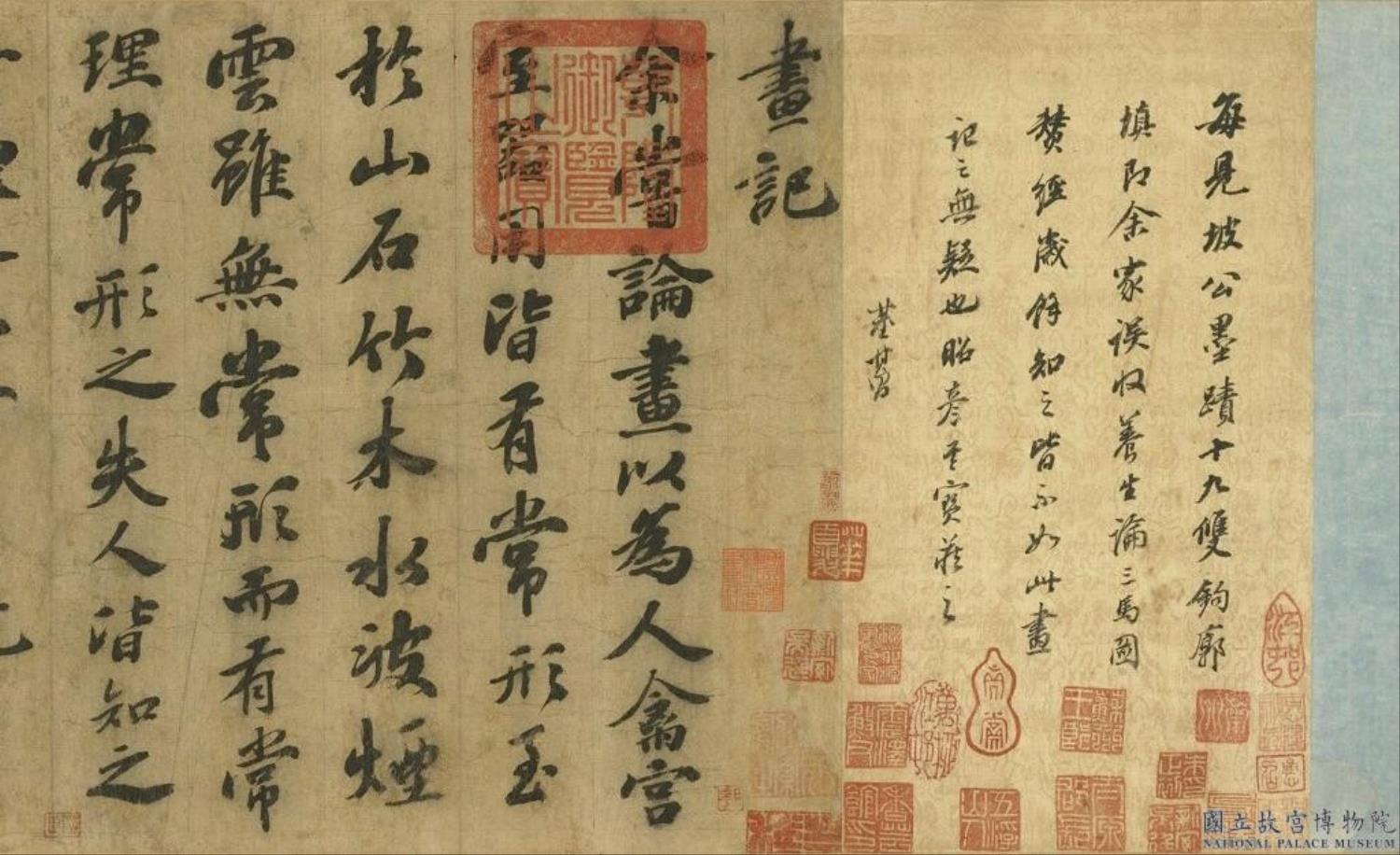

宋蘇軾書《畫記》真跡

李常生 2021/10/19

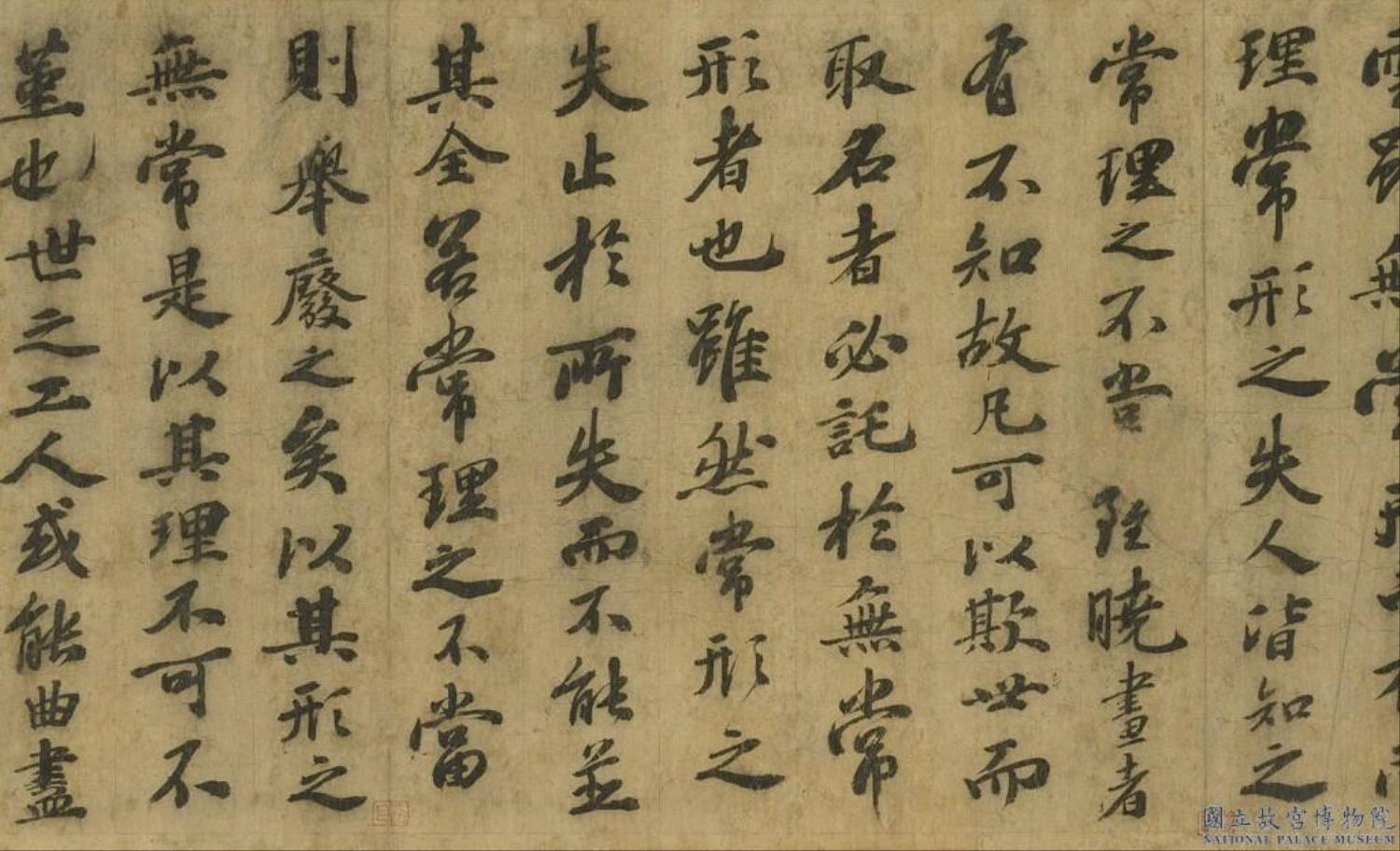

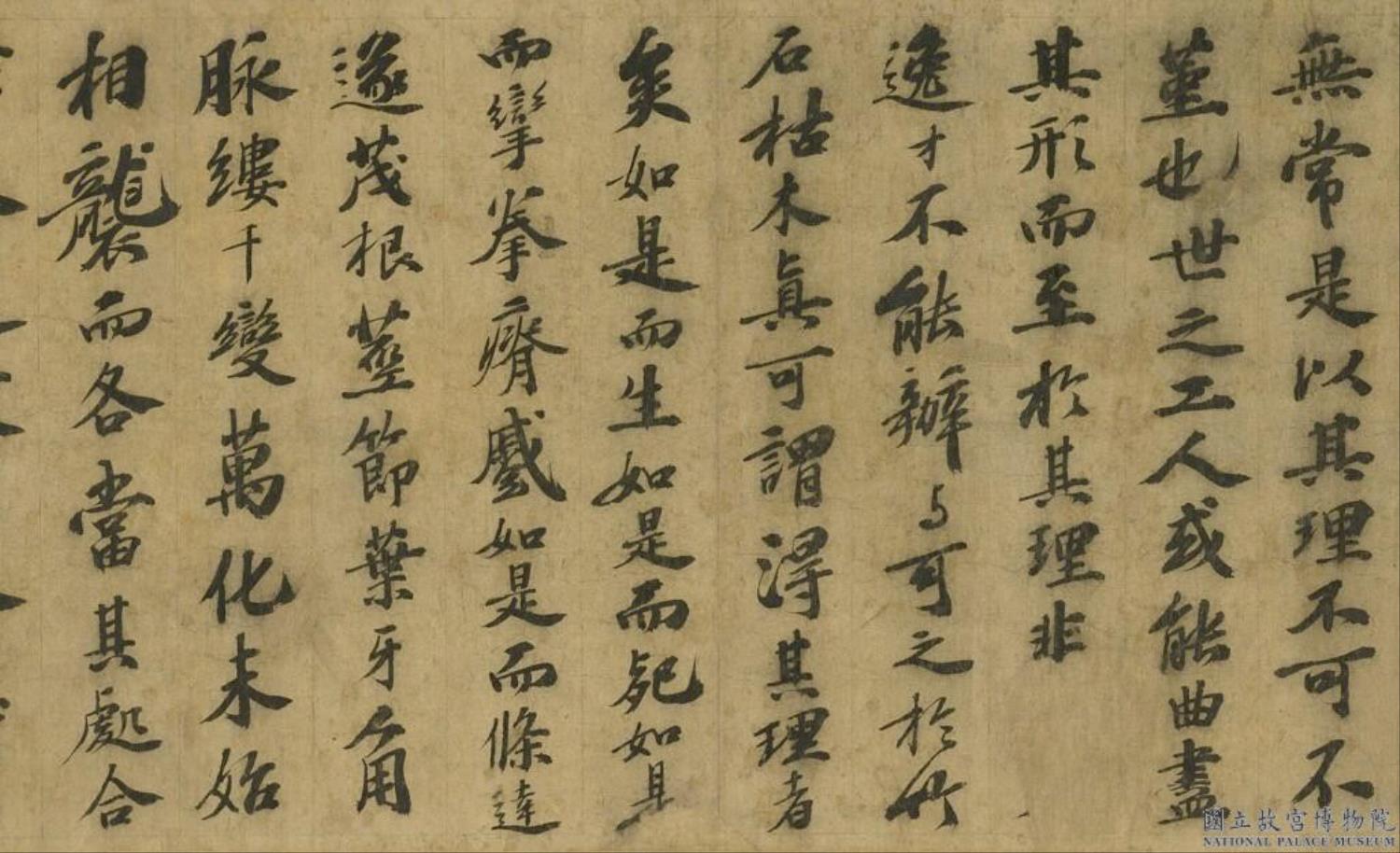

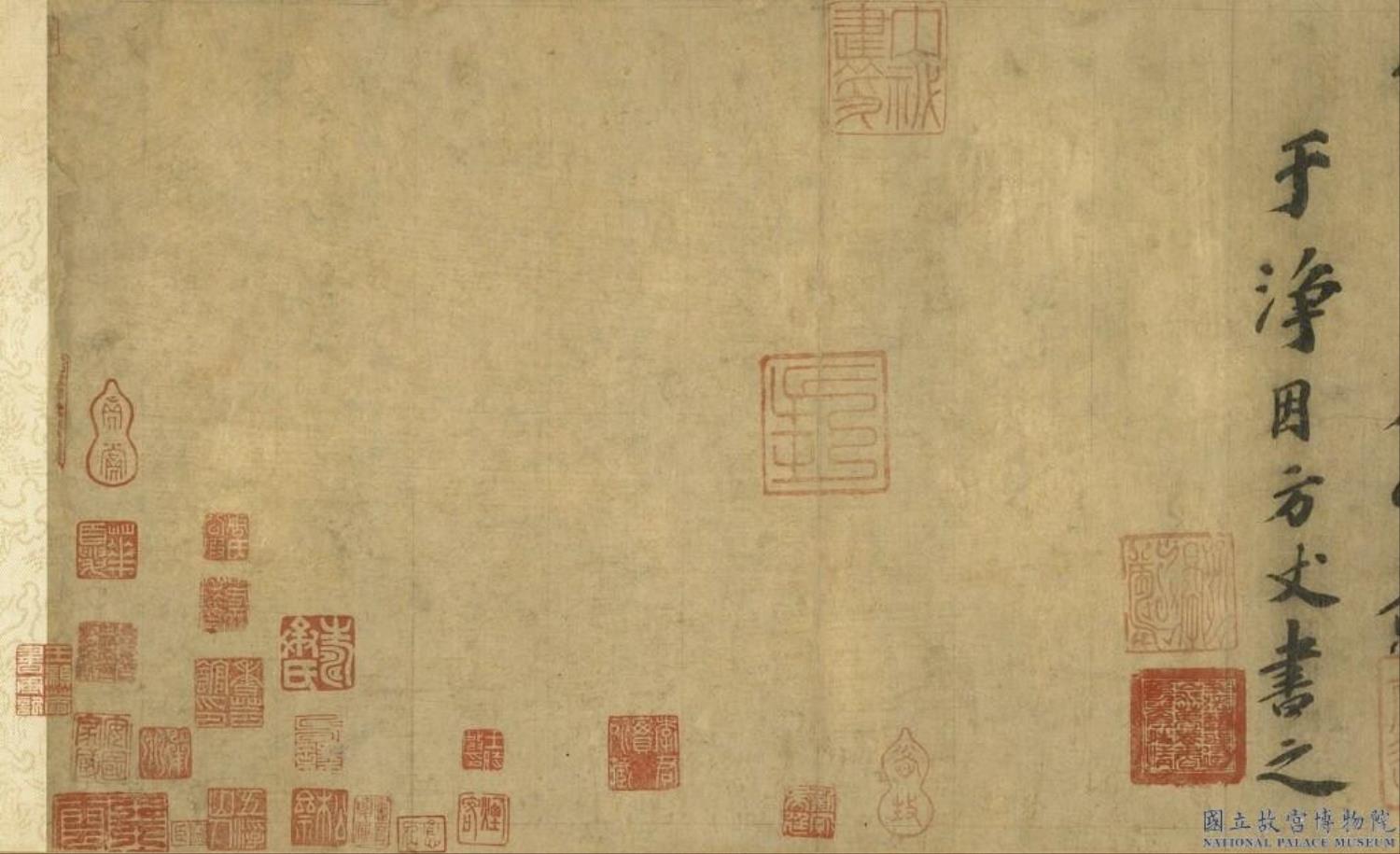

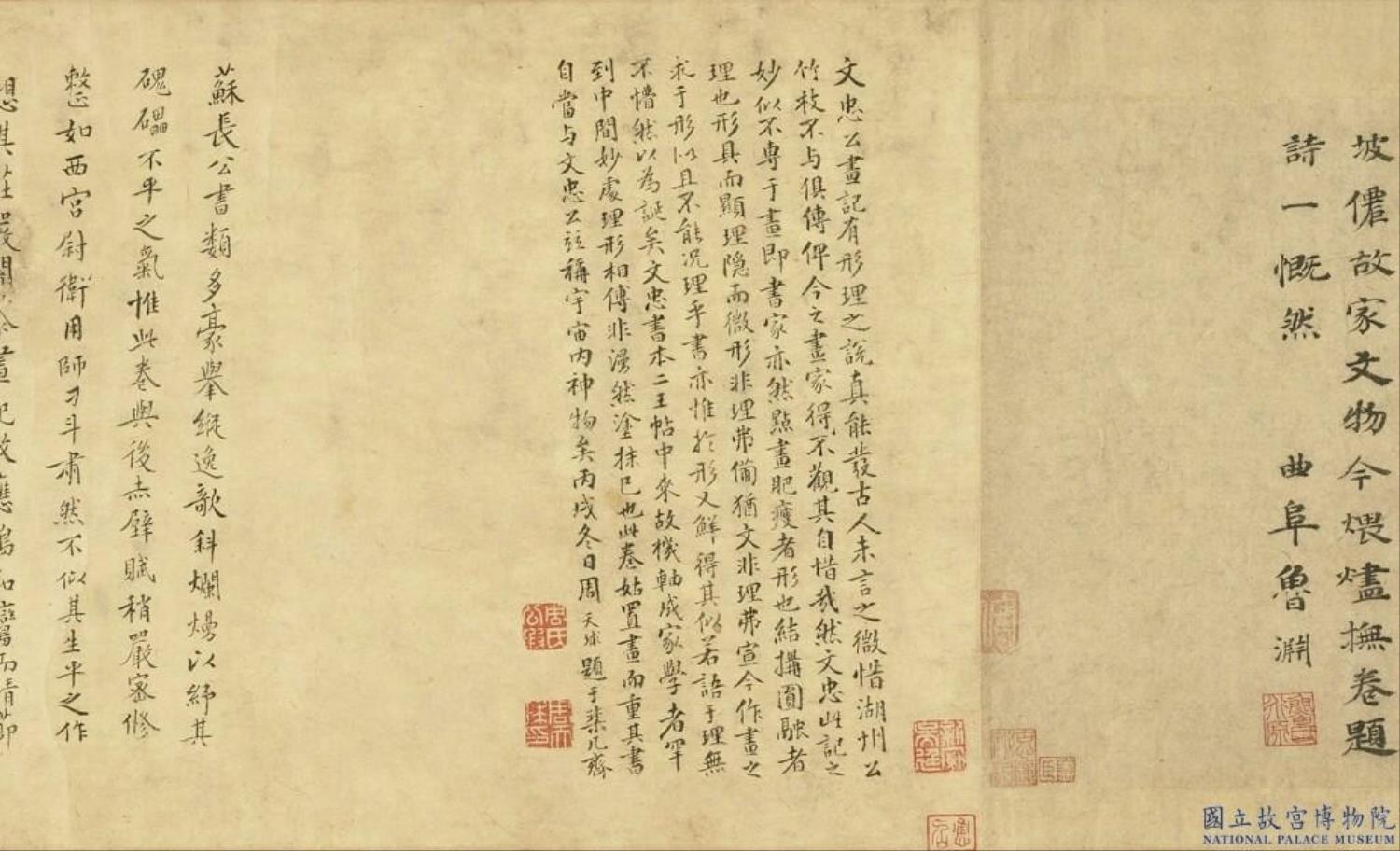

依蘇軾《畫記》云:「畫記。余嘗論畫。以為人禽宮室器用皆有常形。至於山石竹木水波煙雲。雖無常形。而有常理。常形之失。人皆知之。常理之不當。雖曉畫者有不知。故凡可以欺世而取名者。必託於無常形者也。雖然常形之失。止於所失。而不能並其全。若常理之不當。則舉廢之矣。以其形之無常。是以其理不可不謹也。世之工人或能曲盡其形。而至於其理非。非高人逸才不能辦。與可之於竹石枯木。真可謂得其理者矣。如是而生。如是而死。如是而攣拳瘠蹙。如是而條達遂茂。根莖節葉,牙角脉縷,千變萬化。未始相襲。而各當其處。合於天造。厭於人意。蓋達士之所遇也歟。昔歲嘗畫兩叢竹於淨因之方丈。其後出守陵陽而西也。余與之偕別長老道臻師,又畫兩竹梢一枯木於其東齋。臻方治四壁於法堂。而請與可。與可既許之矣。故余并為記之。必有明於理而深觀之者。然後知言之不妄。元豐三年(1080年)。端陽月(10月)八日眉山蘇軾。于淨因方丈書之。」【註】上文為蘇軾真跡原稿。依《全集校注》謂:□□三年十月初五日趙郡蘇軾□,筆凍不成字,不訝。另文稱為《淨因院畫記》。

此文應作於文與可在世時,與可歿於元豐二年(1079),而元豐三年時,蘇軾自京城出發,二月一日至貶居地黃州。疑此蘇軾真跡為事後所書,或作於元豐三年蘇軾貶居黃州時所書。而此文作於何時?依《全集校注》推斷為熙寧三年(1070)作於汴京,或可依此參酌。

文中之十方淨因院位址,《東京夢華錄》載:「十方淨因院,在州西油醋巷。」另依《汴京遺蹟志》載,淨因院在梁樓西汴河之南。元末兵燬。」

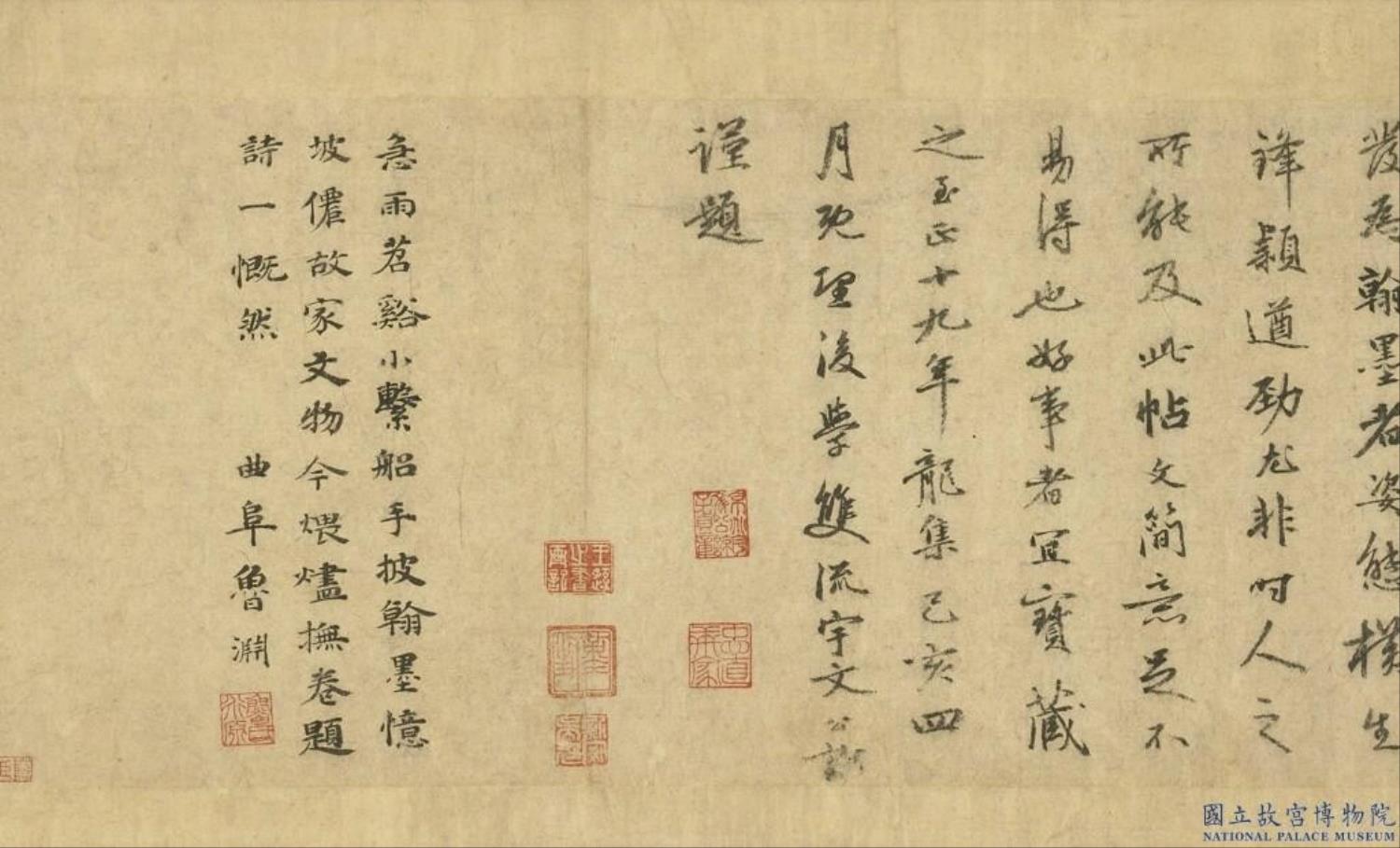

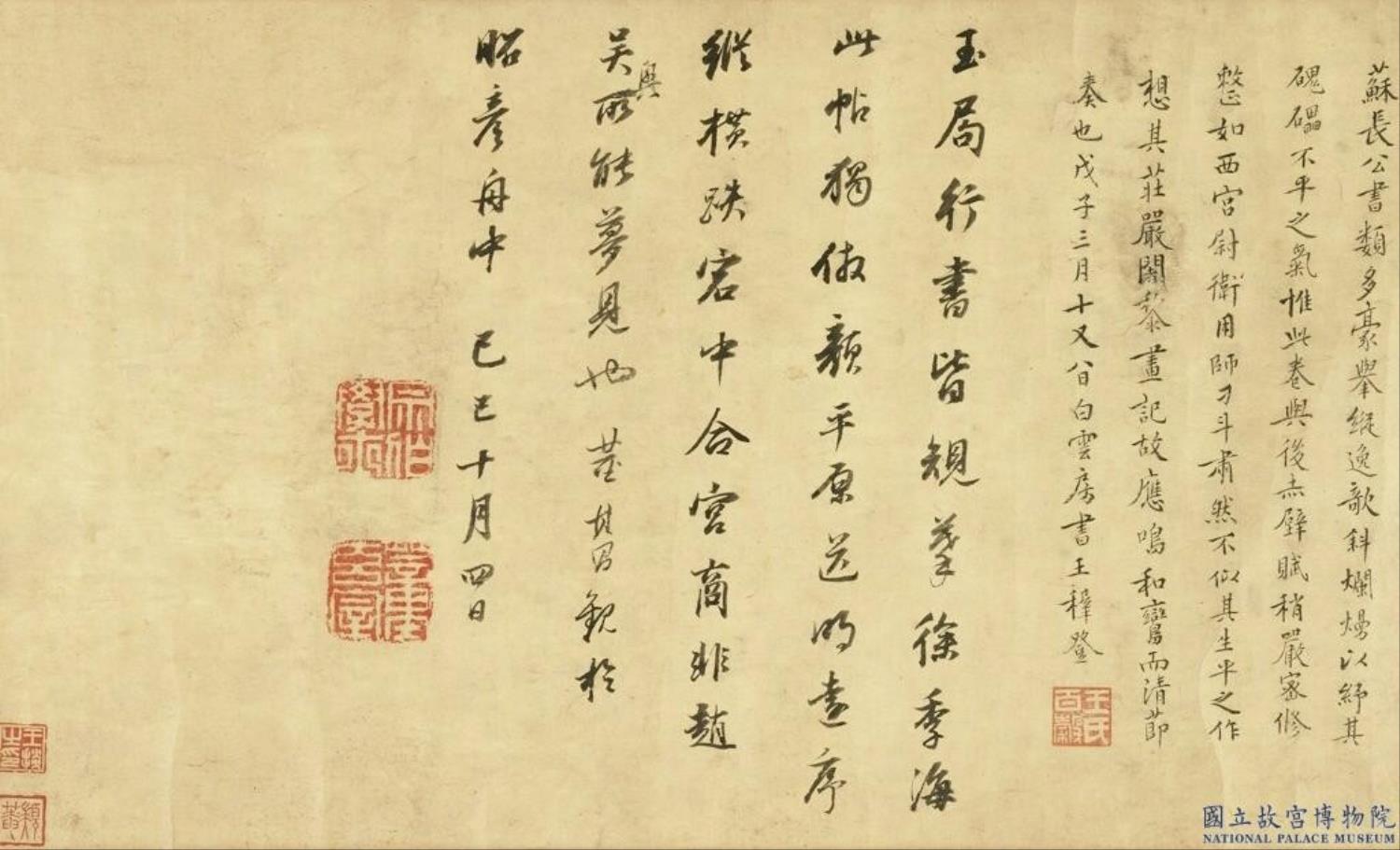

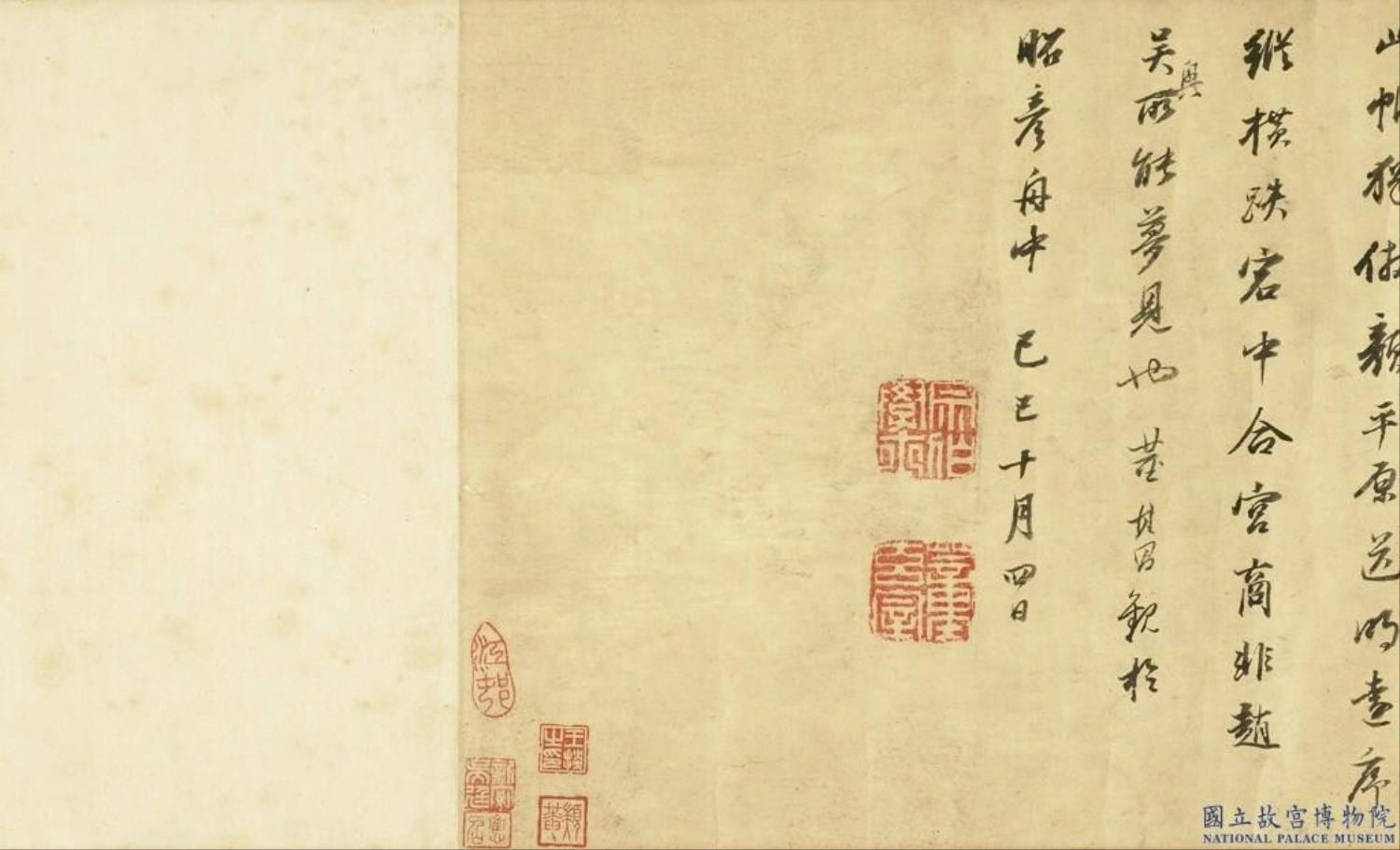

蘇軾書《畫記》,典藏於台北故宮博物院。本幅28.8×217.6公分。董其昌題跋有二,其一謂:玉局行書皆規摹徐季海。此帖獨倣顏平原送明遠序。縱橫跌宕中合宮商。非趙吳興所能夢見也。董其昌觀於昭彥舟中。己已十月四日。其二謂:每見坡公墨蹟。十九雙鉤廓填。即余家誤收。養生論三馬圖贊經。歲餘知之。皆不如此。畫記之無疑也。昭彥其寶藏之。董其昌。

本真跡有印記:乾隆御覽之寶。

《宋史‧文同傳》載:「文同字與可,梓州梓潼人,漢文翁之後,蜀人猶以「石室」名其家。同方口秀眉,以學名世,操韻高潔,自號笑笑先生。善詩、文、篆、隸、行、草、飛白。文彥博守成都,奇之,致書同曰:『與可襟韻洒落,如晴雲秋月,塵埃不到。』司馬光、蘇軾尤敬重之。軾,同之從表弟也。同又善畫竹,初不自貴重,四方之人持縑素請者,足相躡於門。同厭之,投縑於地,罵曰:『吾將以為韈。』好事者傳之以為口實。初舉進士,稍遷太常博士、集賢校理,知陵州,又知洋州。元豐初,知湖州,明年,至陳州宛丘驛,忽留不行,沐浴衣冠,正坐而卒。崔公度嘗與同同為館職,見同京南,殊無言,及將別,但云:『明日復來乎?與子話。』公度意以『話』為『畫』,明日再往,同曰:『與公話。』則左右顧,恐有聽者。公度方知同將有言,非畫也。同曰:『吾聞人不妄語者,舌可過鼻。』即吐其舌,三疊之如餅狀,引之至眉間,公度大驚。及京中傳同死,公度乃悟所見非生者。有丹淵集四十卷行於世。」

蘇軾《文與可畫篔簹谷偃竹記》云:

竹之始生,一寸之萌耳,而節葉具焉。自蜩腹蛇蚹以至於劍拔十尋者,生而有之也。今畫者乃節節而爲之,葉葉而累之,豈復有竹乎?故畫竹必先得成竹於胸中,執筆熟視,乃見其所欲畫者,急起從之,振筆直遂,以追其所見,如兔起鶻落,少縱則逝矣。與可之教予如此。予不能然也,而心識其所以然。夫既心識其所以然,而不能然者,內外不一,心手不相應,不學之過也。故凡有見於中而操之不熟者,平居自視了然,而臨事忽焉喪之,豈獨竹乎?子由爲《墨竹賦》以遺與可曰:「庖丁,解牛者也,而養生者取之;輪扁,斲輪者也,而讀書者與之。今夫夫子之託於斯竹也,而予以爲有道者則非邪?」子由未嘗畫也,故得其意而已。若予者,豈獨得其意,並得其法。

與可畫竹,初不自貴重,四方之人持縑素而請者,足相躡於其門。與可厭之,投諸地而罵曰:「吾將以爲襪材。」士大夫傳之,以爲口實。及與可自洋州還,而余爲徐州。與可以書遺余曰:「近語士大夫:『吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。』襪材當萃於子矣。」書尾復寫一詩,其略云:「擬將一段鵝谿絹,掃取寒梢萬尺長。」予謂與可:「竹長萬尺,當用絹二百五十匹,知公倦於筆硯,願得此絹而已。」與可無以答,則曰:「吾言妄矣。世豈有萬尺竹哉?」余因而實之,答其詩曰:「世間亦有千尋竹,月落庭空影許長。」與可笑曰:「蘇子辯則辯矣,然二百五十匹,吾將買田而歸老焉。」因以所畫篔簹谷偃竹遺予曰:「此竹數尺耳,而有萬尺之勢。」篔簹谷在洋州,與可嘗令予作《洋州三十詠》,篔簹谷其一也。予詩云:「漢川修竹賤如蓬,斤斧何曾赦籜龍。料得清貧饞太守,渭濱千畝在胸中。」與可是日與其妻遊谷中,燒筍晚食,發函得詩,失笑噴飯滿案。

元豐二年正月二十日,與可沒於陳州。是歲七月七日,予在湖州,曝書畫,見此竹,廢卷而哭失聲。

昔曹孟德祭橋公文,有「車過」、「腹痛」之語。而予亦載與可疇昔戲笑之言者,以見與可於予親厚無間如此也。

【註】元豐二年(1079)七月七日,蘇軾作上文於湖州。

蘇軾《文與可字書》云:

「鄉人皆好之,何如?」曰:「未可也。」「鄉人皆惡之,何如?」曰:「未可也。不如鄉人之善者好之,其不善者惡之。」「善者好之,不善者惡之,足以為君子乎?」曰:「未也。孔子為問者言也,以為賢於所問者而已。君子之居鄉也,善者以勸,不善者以恥,夫何惡之有?君子不惡人,亦不惡於人。子夏之於人也,可者與之,其不可者拒之。子張曰:『君子尊賢而容眾。嘉善而矜不能。』我之大賢歟,於人何所不容?我之不賢歟,人將拒我,如之何其拒人也。子張之意,豈不曰與其可者,而其不可者自遠乎?」「使不可者而果遠也,則其為拒也甚矣,而子張何惡於拒也?」曰:「惡其有意於拒也。」「夫茍有意於拒,則天下相率而去之,吾誰與居?然則孔子之於孺悲也,非拒歟?」曰:「孔子以不屑教誨為教誨者也,非拒也。夫茍無意於拒,則可者與之,雖孔子、子張皆然。」

吾友文君名同,字與可。或曰:「為子夏者歟?」曰:「非也。取其與,不取其拒,為子張者也。」與可之為人也,守道而忘勢,行義而忘利,修德而忘名,與為不義,雖祿之千乘不顧也。雖然,未嘗有惡於人,人亦莫之惡也。故曰:與可為子張者也。

【註】熙寧八年(1075)四月二十三日作於密州。