我在宣漢接新兵

于澤俊 2021/12/01刊

1976年1月,部隊正在進行緊張的冬季訓練,我突然接到命令,去四川宣漢接新兵。入伍三年,兩次提幹都沒提起來,被“空降兵”頂替了,我並沒有覺得委屈,倒是營連首長有點過意不去,給我這個任務,多半是為了給我一點安慰。是責任,也是一份榮譽。

帶隊的新兵團長是副團長劉登雲,才29歲,很有才幹,是全軍重點培養的幹部,後來擔任了21軍副軍長。

出發前,劉副團長做了一個簡短的動員報告,一個小時把任務、要求、注意事項說得明明白白,沒有一句廢話,充滿幽默感,逗得大家從頭笑到尾。還記得劉副團長的幾條要求:“要注意軍容風紀、軍人形象,再急也要找廁所,不准在道邊上掏出來就呲”;“見了漂亮姑娘不許盯著人家沒完沒了地看……山溝溝裡也能飛出金鳳凰,不要看見鳳凰就流哈喇子”;“社會是個大課堂,課堂大,教員多,是一次學習的好機會,千萬不要錯過。”

一,學大寨

宣漢縣位於川、陝、鄂三省交界的地方,屬達縣地區。從川東走沒有火車,只能繞道成都、重慶,然後再向東北方向折返。在達縣下了火車,又坐了半天長途汽車才到達。地圖上介紹說宣漢處於丘陵地帶,可是沿途看到的都是崇山峻嶺、懸崖絕壁,汽車開上山,往下一看,深不見底,白雲在半山腰繚繞,嚇得人頭暈。不少人暈車暈得吐了起來。

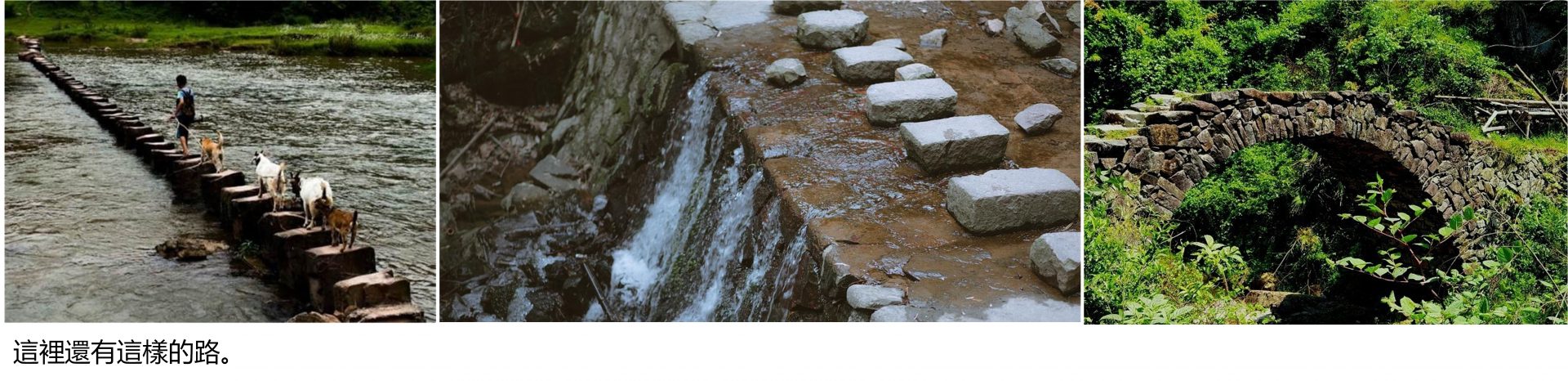

我負責黃石鄉的一個公社,離縣城20多裡,沒有公路,不通汽車,需步行去和公社武裝部接洽。一月的北方正是天寒地凍的季節,這裡的油菜花已經開了,漫山遍野一片金黃。沿途到處在學大寨修梯田,翻過一道山梁,迎面是兩座山峰,像兩根豎起的指頭,高聳入雲,社員們在那指縫中間用成噸重的大石塊築起了一道大壩,有二三十米高。從大壩下面經過,抬頭向上望去,甚為壯觀,堪比埃及的金字塔。出於好奇,我爬了上去,壩頂的人們正在幹活,看見我紛紛停下手中的活計。一位領頭的幹部朝大家喊了一聲:休息一哈!然後便朝我走了過來:“你是來接新兵的吧?”

“是呀。你們這是在,修梯田?”

“對頭,三四百人幹了一冬天,就修了這麼大一塊!”

“這有多少畝?”

“十一畝。”

“費這麼大勁才修出十一畝地,值得嗎?再說,山上的雨水下來,不是把地裡的土都沖走了嗎?”

“沒得辦法呦,上面讓修就得修,學大寨嘛,哪個敢不學!其實我們這裡活路多得是,上面不讓搞嘛……”

我還想再和他聊幾句,周圍的社員已經圍了過來,紛紛向我打聽今年徵兵的事情,我還有任務,不能久留,應付了一下就趕緊走了。

公社武裝部名曰部,實際上只有一個吃皇糧的部長,也不算光杆司令,他領導全公社的民兵,還管著每年的徵兵和退伍軍人安置。部長叫白建忠,四十歲左右,復員軍人,小個子,人長得不賴,身材很輕靈,對人很熱情,話也多,一見面就不停地說。

公社沒有招待所,白部長在公社大院對面臨時借了一間民房給我住。那是一座帶天井的閣樓,天井四周是三層木板房,顯然是一座舊時大戶人家的宅邸,現在住著四五戶人家。一樓除了一戶住戶,還有豬圈和廁所,一進門一股刺鼻的豬糞味撲面而來,熏得人直想吐。我跟在白部長身後踩著吱嘎作響的樓梯上了二樓。一間黑洞洞的小房間,勉強擠得下兩張單人床、一張桌子,四面的木板牆裂著一道道一指寬的縫子,能看見隔壁的人影晃動。我對這些並不在意,有個地方睡覺就行。把我安頓好之後,白部長說,你先洗把臉,我在公社等你。說完他就下樓去了。

這會我已經適應了屋子裡昏暗的光線,發現木板牆上有一扇五十公分見方的窗戶,拉開兩扇木軸窗門,一片刺眼的陽光立刻灑進屋裡,接著是一股清新的空氣撲面而來,我貪婪地吸了兩口,伸出頭去望瞭望,外面風光大好:緊挨著閣樓下麵是一條河。後來我問了老鄉,那叫前河。還有條後河,宣漢縣是前後河交匯的地方。河面不是很寬,水流清澈平緩,河上漂浮著幾條破舊的漁船,對面山上鬱鬱蔥蔥,火紅的杜鵑花一叢叢一片片地點綴其間,青山綠水、碧草紅花,令人心曠神怡,頓時忘記了閣樓的破舊、房間的狹小和滿閣樓的豬糞味。

公社大院在馬路對面。已經到了吃午飯的時間,白部長把我領到食堂轉身要走,我攔住他想把這幾天的工作日程商量一下。

“有啥可商量的!已經搞得差不多了,你等著領人就行了。”

這話我很忌諱,我來就是挑人來了,把關來了,你塞給我是誰就是誰?那可不行!那年我22歲,除了不諳世事的認真,還有點一根筋:“能不能把新兵報名表和體檢表先給我看看?”

“檔案都準備好了,到時候肯定連人帶檔案一起交給你。不著急,你先休息兩天。”

食堂只有一間灶房,門前搭著個大棚,棚下面有兩張小飯桌,算是餐廳。門口凳子上擺著兩個木桶,一個裝飯,一個盛湯,旁邊放著一盆炒青菜。花白頭髮的廚師權老漢指著木桶沖我說,自己盛。說完,坐在桌前的小板凳上抽起了旱煙。吃飯的只有我一個人,我一邊吃一邊和老漢搭訕,可是老漢不願意搭理我,問他什麼都不回答。我很尷尬,只好不問了。三碗飯吃完,還不見有人來,看那木桶裡的飯,應該夠十個人吃的,於是我又問:“怎麼沒有人來吃飯?”

老漢看了我一眼,說:“鬼知道都到哪去了!來時一帶一大群,又要這又要那,搞都搞不贏,不來時一個也不來,剩下這麼多,只好喂豬了。”

吃完飯,我起身要走,老漢突然問了一句:“你晚上來不來?”

我有點莫名其妙,“當然來呀!”

二,反擊右傾翻案風

從公社出來,我在鎮上轉了轉。鎮上一片蕭條,幾百戶人家的鎮子,除了供銷社,一家商店都沒有,想買塊肥皂洗衣服還要票,看來只能找白部長幫忙了。轉到鎮西頭,看見河灘上一群人正在搭戲臺,幾個基幹民兵十分警惕地背著槍在周圍轉來轉去,我攔住其中一個問道:“這是在幹什麼?有宣傳隊來演出嗎?”

“演啥子出呦,開批判大會!反擊右傾翻案風!”

第二天早上,下起了大雨。吃過早飯,沒見到白部長,權師傅說他到會場上去了,於是我穿起雨衣到會場上去找他。

會場上戒備森嚴,氣氛十分緊張,幾百名武裝民兵組成了一道大大的警戒圈,一步一崗,從舞臺兩邊一直排到河邊。舞臺上端坐著十幾位領導,一個個淋得渾身透濕,卻沒有一個人離場。台下各大隊動員來參會的人大部分被雨澆跑了,剩下的還在不斷地往警戒圈外跑,民兵們攔不住,不一會人就跑光了。

舞臺後面不遠處,幾百名地富反壞右分子像一群待宰的雞鴨擠在一起,周圍有幾十名持槍民兵圍成一圈看押著他們。那些地富分子,都是一些七八十歲的老人,穿得破破爛爛補丁摞補丁的,有的衣服都連綴不起來了,一個個縮肩駝背,步履蹣跚,風一吹就要倒的樣子,這與我心中關於地主、富農的概念大相徑庭。整個黃石鎮,沒有比這些人穿得更破的了,他們是真正的社會最底層。

那一幕給我留下了終生難忘的印象,也使我第一次對以往的認知產生了懷疑。難道他們真是壞人嗎?即使他們過去曾經作惡,已經這個樣子了,還能對社會構成威脅嗎?為什麼要這樣對待他們?

我在這群人邊上找到了白部長,請他回公社一趟,把報名表先拿給我,他說他還要指揮這些人去遊街,沒空。

三,山溝裡的鳳凰

下午天放晴了,卻找不到白部長的影子。第二天我在公社等了他一天,仍不見蹤影。按照徵兵日程,我在公社只能待十五天,十天之後就要把初選名單報到縣武裝部徵兵辦,三天過去了,我連一份檔案都還沒看到,心急如焚。吃過晚飯,我垂頭喪氣地往住處走,忽然看見不遠處一個姑娘站在牆角裡向我招手,嘴裡輕輕地喊著:“解放軍同志!”

看樣子她是不願意被人發現,於是我走到跟前問道:“你是在喊我?”

姑娘警惕地打量著四周,小聲說:“是的,我們能不能到河邊去說?”

姑娘穿著樸素,氣質卻不俗,長得十分清秀,兩道彎彎的眉毛下面一雙清澈無邪的眼睛望著我,讓我多少有點不自在。真應了劉副團長那句話,山溝溝裡也能飛出金鳳凰。我不失警惕地答道:“有什麼話就在這說吧。”

姑娘為難地說:“我怕人看見。就一會會兒,十分鐘,行嗎?”

我見她態度十分懇切,便跟著她來到河邊。

她叫劉玉鳳,是為她弟弟劉玉虎參軍的事來找我。據她說,劉玉虎是全公社唯一一個在縣一中讀過高中的青年,家庭出身、本人表現樣樣都好,公社就是不准他報名。

“為什麼不准報?”

“找藉口嘛,按規定,縣一中的學生除了城鎮戶口家在縣城的一律回本公社報名,可是公社非要我們去縣一中報名。兩頭都報不上,就這麼耽擱了。”

原來玉鳳幾年前就訂婚了,對方是她心儀的小夥子,可是公社一位領導的兒子看上了她,非要逼著她退婚嫁給他,她不同意,對方便拿玉虎參軍的事情來要脅。為這事,玉鳳把婚期一推再推,已經拖了兩年了,玉虎還是沒走成。

“你父親呢?他怎麼不管?”

“我爸爸不在了,60年餓死了。是媽媽把我們姐弟倆帶大的。”

聽了這話,我心裡沉甸甸的,可是我又能幫她什麼呢?

“現在報名和體檢工作都結束了,你找我,我也沒辦法呀!”

“報名表、體檢表我都有。”說著,玉鳳從懷裡掏出兩張表格遞給我。我接過來看了看,體檢表是完整的,檢查項目一項不缺,醫生都簽了字蓋了章,可是報名表中政審結論一欄是空的。

“報名表不是都上交武裝部了嗎?你怎麼自己拿在手裡?”

“不瞞你說,這兩張表是我托人搞來的。體檢過了,政審過不去,就靠解放軍同志幫忙了。我敢保證,我們家沒有任何政治問題。不信你可以調查。”

“這個忙我幫不了,你這偷著搞的東西,拿不到桌面上呀!”

“可是我弟弟樣樣都合格,樣樣都比他們強!你們徵兵總是要挑好的嘛,一米八的總比一米五幾的要強吧?高中生總比文盲要好吧?老實巴交的總比那些賊娃子好吧?”

我邊聽她說邊掃了一眼體檢表:劉玉虎,身高一米八二,體重73公斤,確實是個棒小夥。

“你說什麼?報名的人裡有一米五幾的?有文盲?還有賊娃子?”

“當然有啦,不信你等著看嘛。”

“你能不能把這些人的情況和我說一說?”

玉鳳忽然意識到自己說漏了嘴,急忙改口道:“我,我也不是特別清楚,我只知道我弟弟各方面都合格。”

“你不要有什麼顧慮,我不會告訴別人是你提供的情況。”

“那我也不能告訴你。”

“為什麼?”

“我不能害人。”

四,綁架

我終於從白部長手裡拿到了25份新兵檔案。全公社徵兵名額是25名,只給我25份檔案,這怎麼行!我要求看全部檔案,白部長不說給,也不說不給:“這些都是經過層層篩選定下來的,保證沒問題,你先拿去看吧。”

我堅持要看全部檔案,白部長說:“你先看嘛,哪個不合格我給你換!”

“那好,我先看這些,但是看完這些還是要看其他的。”

“好好好,看完我再給你找。”

我對白部長拖拖拉拉的作風很不放心,一心要把事情敲定:“那咱們定個時間,其餘檔案什麼時候給我?”

“明天下午吧。”

“為什麼要等到明天下午?”

“檔案不在我這裡,我要到各大隊去收嘛。”

我明知道檔案就在這間房子裡,也不好當面戳破,拿著那些檔案回了住處。

新兵檔案極其簡單,每個人只有兩張表,一張報名表,一張體檢表,從檔案上看不出什麼來,政審個個都合格,幾乎不用看。但是我知道,那裡面可能藏著個“賊娃子”或者還有其它我不知道的問題;文化程度都在初中以上,根據往年的經驗,不可能這麼齊整,裡面肯定有不少小學還沒畢業的,而且還夾雜著幾個文盲。體檢表上能看出的就是身高、體重總體偏低,三分之一的人身高不足一米七,一看這平均身高,我就有幾分惱火,拿著那些檔案立刻回去找白部長,可是哪裡還有他的蹤影!

第二天我見到他,他說已經給各大隊打過電話了,很快就能送到。我說那好,我就在辦公室等。我把那25份檔案放在桌上,問道:“這些新兵平均身高怎麼這麼低?”

“四川人個子就是低嘛,你看我才這麼高不是照樣當過兵嘛!”

這話我還真不好反駁。白部長接著說:“你在這等也是等,不如先見見我們給你推薦的那些人,不然後面來不及。”

我想,這樣也好。既然他們已經把名單定了,要全盤推翻恐怕很難,不如先見一見,合格的先定下來,有問題及早發現及早解決,“好啊!你什麼時候召集他們來?”

“你要想見現在就可以見唦!”

“這麼快!十幾個大隊一下子怎麼召集得起來?”

“這附近就有兩個嘛。”

“一個一個見?”

“對頭!”

“那得花多少時間?能不能把他們召集到一起,開個座談會?我和他們聊聊天,一下子就都見了。”

“現在正在學大寨,任何人都不得從工地上抽調人!再說,二十多個人一起來,你也瞭解不清楚,到家裡連家庭情況一下子就都搞明白了。”

我聽他說得有道理,便同意跟他去家訪。出發前,我把那些檔案迅速梳理了一遍,把那些身高不到一米七的全挑了出來,剩下的交給白部長,“先去這些人家。”

白部長掃了一眼說:“剩下的那些不看了?”

“先看這些吧,那些以後再說。”

上午十點多,我們來到應徵青年朱林家裡。男人們都到學大寨工地上去了,只有女主人在家,四個孩子三男一女正在院子裡玩,看見我們來了,一齊跟著進了屋。

女主人支使最大的那個女孩去工地上喊人,然後轉身進了廚房。不一會,端出兩碗雞蛋醪糟來。三個男孩子不錯眼珠地盯著女主人手裡的碗。女主人放下碗,從房梁上摘下一個裝乾糧的竹筐,對孩子們說:“過來吃!”

三個男孩一人抓起一塊糠饃吃了起來。那糠饃很鬆軟,烙得焦黃,看起來很誘人,我掰了一小塊放在嘴裡嘗了嘗,怎麼也咽不下去,紮嗓子。我經歷過60年的大饑荒,吃過柳芽、榆葉、白菜根子和各種野菜,卻從來沒吃過這麼紮嗓子的東西,咽下第一口,再也不敢嘗第二口了,可是那三個孩子卻吃得很香。

女主人見我沒動,端起桌上的雞蛋醪糟遞到我手裡說:“吃唦!”

我接過碗,怎麼能吃得下?臉紅得直發燒,恨不能有個地縫鑽進去。

吃完不一會,聽見院子裡有人聲,我起身迎了出去。一個中年人扛著鐵鍁走進了院子,我以為是朱林的爸爸,剛要打招呼,白部長搶先介紹說,“這是大隊民兵營長,也是當過兵的,我們三個當兵的坐到一塊就有的聊了,朱家嫂子,把桌子擺到院子裡來吧!”

朱家嫂子把一張八仙桌擺到了一棵大樟樹下,又支使孩子到鄰居家去借板凳。板凳還沒借來,又來了兩個中年漢子,是大隊革委會主任和支部書記,緊接著,副主任、副書記、婦女主任、生產隊長等等來了十多個,誰是誰,什麼職務,我根本就分不清了,就是不見朱林和他父親。我悄悄問白部長:“朱林怎麼沒回來?”

白部長說:“馬上就來,馬上就來!”

來了這麼多客人,顯然是要大擺宴席。我心裡十分反感,只盼著朱林快點回來,見一面就走。眼看十二點了,還不見他們父子的蹤影。我悄聲對白部長說道:“我先走了。”

民兵營長在一旁聽見了,不由分說把我按在了凳子上:“哎呀,別跟我們講什麼三大紀律八項注意,老戰友在一起敘敘舊嘛!”

婦聯主任帶著兩個年輕人到廚房幫忙去了,剩下的人眾星捧月般地圍著我聊天,其中有好幾位都是當過兵的,說起部隊生活來眉飛色舞,如數家珍,我在他們面前只是個新兵蛋子,沒有任何威信可言,只有點頭稱是的份。我這才明白,我被綁架了!這一頓飯下來,朱林就是有再大的問題,你敢說不要?可是眼前這個局面,這個走字真說不出口。

正在這時,朱林父子回來了,兩個人肩上扛了不少雞鴨魚肉,原來是採購去了。十二點多才把東西買回來,這飯要吃到幾點?看一個新兵花這麼多時間,別的工作還做不做?我心緒煩亂地站起身說,“你們先聊一會,我和朱林單獨談談。”

我把朱林叫到院子外面,一面談話一面望著院子裡那群食客,心裡掂量著是留還是走,談完之後我覺得這頓飯我實在是吃不下,便直接回公社了。沒有再進院子。

權師傅看到我很詫異:“你咋回來了?還沒吃飯吧?”

“沒呢。有剩飯麼?我隨便吃兩口就行。”

“有,我給你熱一下。”

連日來權師傅對我一直很冷淡,今天卻一反常態,格外熱情,他舀了一大勺子油,炒了半鍋米飯,還加了三個雞蛋。老實說,公社的伙食真不怎麼樣,每頓都是粗米飯炒青菜,一點油水都沒有。這頓飯對我來說是大改善了。

下午五點多,白部長喝得醉醺醺的回來了。我傻乎乎地在公社等了一個下午,沒有一個大隊送檔案來,正憋著一肚子火要發,他卻指著我先發火了:“你!你把我的臉打掉在地上了!把我們全公社幹部的臉都打了!”

我沒搭他的話茬,反問道:“你不是說下午檔案就送來麼?檔案呢?”

“檔案?啥子檔案?”

眼看著五天時間過去了,除了見到一個新兵,工作沒有一點進展,我禁不住火冒三丈:“你今天推明天,明天推後天,一句實話沒有,你要是再這樣,我沒法配合你工作,我找你們領導去!”

“你愛找誰找誰去,我不怕!”

我挨個敲了敲幾個公社領導的門,書記、革委會主任都不在。我氣得晚飯也沒吃,連夜回縣城去了。

六,上海牌手錶

回公社的路上,我不斷回想這兩天的事情,打算回去好好和白部長溝通一下,正想著,劉玉鳳突然從路邊樹叢裡冒了出來:“于同志!”

“把我嚇一跳,你怎麼在這?”

“我在等你呀。”

“等我?你怎麼知道我回縣城了?”

她沒有回答我的問題,而是說:“昨天的事情你幹得真漂亮。全公社的人都知道了,解放軍同志和我們地方的幹部就是不一樣!”說著,她向我豎起了大拇指。

“全公社都知道了?這可麻煩了。”

“知道了有什麼不好?就應該這樣教訓教訓他們!這些人,年年都是這樣,讓誰去當兵就吃誰家的,連吃帶拿,當一個兵沒個兩三百塊錢不得了,分明是吸老百姓的血嘛!”

“當一個兵要花兩三百塊錢?”

“是要那麼多呦!你看看昨天陪你吃飯的那些人,哪個不得花錢打點?”

“你是要回家去吧?我們邊走邊說。我有個問題正要問你呢,我來到公社五六天了,怎麼沒有一個要求入伍的人來找我?家屬也沒有。”

我是從工廠入伍的,我參軍時,報名應徵的青年整天圍著徵兵幹部轉,千方百計地展示自己,以取得徵兵幹部的好感,把招待所的門都要擠破了,這裡的情況與我經歷的完全相反,所以很納悶。

“哪個敢呦!誰登了解放軍的門誰就別想走,不但今年走不了,以後永遠也別想走,就是走了,家裡人也要倒楣。”

“豈有此理!這是誰下的禁令?”

“也沒有哪個下令,可是大家都知道。于同志,我想問一下玉虎的事情怎麼樣了?有希望麼?”

“我已經向上級反映了,看樣子比較難。”

玉鳳沒有再說什麼,從懷裡掏出一塊手絹打開捧到我面前,裡面是一塊嶄新的上海牌手錶:“這是送給你的。我弟弟的事情就拜託了。”

“你這是幹什麼?你剛才還說他們是在吸老百姓的血,你讓我也做個吸血鬼嗎?”

“你和他們不一樣,這是我心甘情願送給你的。我沒有任何人可托,只有靠你了,只要你認真幫了我們,成不成都沒得關係!”

“我理解你的心情,但是表絕對不能收。”

由於我的拒絕,接下來的路程就很尷尬了,兩個人半天沒說一句話,她陪我走了一段,然後說:“我前面先走了,免得讓人看見影響不好。”

七,吃稀飯

縣武裝部的協調動作很快,我還沒到公社,電話就打到了區裡,吃過午飯不一會,區武裝部趙部長就來了,找我和白部長談話。關於大吃大喝的事,他嚴厲批評了白部長,然後對我說:“……有些情況也是不得已,你們出去走得遠了,中午回不來,在社員家吃頓飯也算不得什麼,你不要想多了……”

我連連點頭稱是,並且向白部長表示了歉意。趙部長同意再給我一些檔案,允許在更大範圍內選擇,但是對原來那個方案也沒否定:“……你要相信我們前面所做的工作是認真負責的,絕不會故意把好小夥子都藏起來,專門挑差的給你們。我相信前面白部長提供的25人名單中絕大部分是優秀的、合格的,你可以見見面逐個考察一下,不要一下子全盤推翻,否則會造成很大的被動,你們在這裡人生地不熟,繞一大圈回來,最後選擇的結果也未必會比這個方案好……”

下午,白部長又給我挑了一些檔案,不出所料,檔案就在辦公室的櫃子裡。我跟到他的辦公室說:“儘量多挑些個子高的。”

白部長剛挨了批評,沒好氣地說:“要不你自己來挑好不好?”

我賠著笑臉說:“咱們一起來吧。”

天黑之前,我翻完了所有政審、體檢都合格的檔案,從中又挑出了十幾份,心裡踏實多了。

第二天,我們繼續家訪面試。每到一家,進門都要招待一碗醪糟荷包蛋。我想這可能是這裡的待客風俗,也就不再敏感,該吃就吃。訪完第二家,快到中午了,我們要走,主人一定要留我們吃飯,白部長不敢表態,在看我的臉色,我堅持要走,主人說:“不耽誤你們,馬上就好,也沒得啥吃的,吃稀飯呦。”

我想吃點稀飯倒也沒啥,耽誤不了多少時間,於是就留了下來。這一家看樣子早有準備,我們剛坐下不一會,雞鴨魚肉就擺滿了一桌,主人只請了兩位老者作陪,村幹部一個也沒來,估計是因為我前一天鬧騰的,桌上連主人父子加起來只有六個人,可是那滿滿一桌子菜足夠十幾個人吃的。我問主人:“你不是說吃稀飯麼?怎麼搞了這麼大一桌子?”

白部長道:“我們這裡吃稀飯就是個客氣話,你沒聽懂嘛!”

我頓時羞得滿臉通紅,一句話也說不出來。

從這一家出來,我問白部長:“你當時怎麼不告訴我?”

“不要怪我呦,這可是你答應人家的。”

“我沒有怪你,怪我自己。從明天起,我們再也不能在老鄉家吃飯了,得加快速度,不然走不完了。”

“看你呦!”

從此,大吃大喝被我徹底杜絕了,可是那一家一碗的荷包蛋卻讓我迅速胖了起來,回到部隊後,大家都說我的臉腫了,我對著鏡子一看,確實,兩個腮幫子胖得都鼓起來了,我頓時感到一陣羞恥,好像臉上被刺了字,很長時間內羞於見人。

家訪工作進入了我的節奏,感覺好多了,白部長卻像霜打的茄子,每天沒精打采地跟在我後面,連話也很少說。

為了核實報名表內容的真實性,我每見一個新兵都要讓他們寫幾個字,考察一下文化程度,拿著書本故意放得遠一點讓他們看,試試他們的視力究竟如何,還要不顯山不露水地找一些理由帶他們出去走走,看看身體有無明顯缺陷,總之是留了各種心眼。對我的這些小心眼,白部長嗤之以鼻:“你防我們簡直跟防賊一樣。我們會騙你嗎?”

“對不起,我不是不相信你,我是對工作負責。”

我這樣做果真有效,一個新兵的表格上填的是初中畢業,可是除了名字,一個字也不會寫,還有兩個比他強點有限,可是他們的報名表上填的都是初中畢業。我拿著報名表問白部長:“這怎麼解釋?”

白部長強詞奪理道:“那兩個確實是上過初中的,學習不好嘛!”

“我就不信上過初中的人連字都不會寫。”

“徵兵條件上並沒有說必須是初中生嘛。”

“可是不要文盲你是知道的吧?高中生你不推薦,為什麼要把一個文盲兩個半文盲塞進來?”

“所有的高中生都在推薦的名單裡,哪裡還有高中生哦!你看的那些檔案裡有嗎?你要能找出來我就讓你帶走!”

他的話讓我想起了劉玉虎,也許可以趁這個機會把他補上,可是還不敢貿然提出來,因為我沒見過他,也不知道他沒報上名是否還有其他原因,提出來讓白部長一下子否決了就不好辦了。

經過這段時間的接觸,我和權師傅成了朋友,很多我不熟悉的情況都向他瞭解,吃晚飯的時候,我悄悄問他認識不認識劉玉虎,權師傅說:“當然認識,那是個好娃兒……”

權師傅不僅認識劉玉虎,還認識他父親,他們是從小一起長大的。從他講的情況看,應該不會有任何問題。我想讓權師傅帶話讓劉玉虎到公社來一趟,又怕驚動了白部長節外生枝。吃過晚飯,我按照玉鳳告訴我的地址找到了他的家。

來開門的是玉虎,我問他:“你就是劉玉虎吧?”

玉虎還沒回答,玉鳳喜出望外地跑了出來:“于同志!你來了,快屋裡坐!”

“我就不進去了,我和玉虎在院子裡說幾句吧。要定兵了,我還沒見過玉虎呢。”

玉鳳也不強求,轉身進去了。和玉虎談完,我正準備走,玉鳳端著一碗醪糟雞蛋跑了出來:“于同志,不忙走,吃了這碗醪糟再走。”

“醪糟就不吃了,有些情況我還沒搞清楚,想再問問你,你說的幾個文盲我已經找出來了,可是那個賊娃子和那個不到一米六的我到現在還沒找到,你能不能給我提供一點線索?”

玉鳳為難地說道:“我真的不能告訴你,你想嘛,我把別人咬下來,把我弟弟塞進去,你讓我今後怎麼在這裡做人嘛!你幫了我弟弟……”

“好了,那我就不問了。我只問你一句,你說的情況確實有是嗎?”

“有。”玉鳳肯定地點了點頭。

八,授人以柄

十天過去了,已經到了定兵的時候,我挑的那些人還有幾個沒見,中間我曾要求把剩下的人集中起來見,趙部長和白部長都不同意,理由是學大寨是壓倒一切的政治任務,任何人不得以任何理由干擾。趙部長催著我和白部長趕快拿出定兵名單交公社黨委最後批准,我要求再給我一兩天時間,趙部長有點不耐煩了,“來不及了,你要不了那麼多人,看那麼多做啥子?”

無奈之中,我給馬副連長打了電話,馬副連長說,“方案晚報兩天不要緊,該見的還是要見。”

“可是兩位部長都不同意,我再堅持就把關係徹底搞僵了。”

“該堅持的還要堅持,不要怕把關係搞僵了,搞僵了我們幫你協調,必要的時候我過來支援你。”

第二天,白部長果真不配合了,我一個人跑了一天,把剩下的幾個人見了。回來連夜搞了一個我心目中的理想人選名單,琢磨著明天怎樣說服白部長把這些人交給我,幾乎一夜沒睡。

趙部長料定白部長一個人對付不了我,第二天早上定名單他也來了,我感到有些意外,二比一,形勢對我很不利。首先在以什麼原則確定人選的問題上就發生了激烈的爭執。我主張把全部四十個人按學歷、身高、體重、視力狀況等條件重新排序,從前到後逐個討論,取夠人數為止。兩位部長堅決不同意,堅持要以他們事先擬定的25人方案為基礎進行討論,哪個不合格換哪個。這樣對我很不利,因為很難說那25個人哪個不合格。我說那個名單不符合程式,不算數,他們說是為了給我們節省時間,爭來爭去誰也說服不了誰。最後達成妥協,先把雙方都認可的挑出來,就這樣從早上吵到中午,定下來十五個人。

下午的交鋒更為激烈,在我的一再堅持下把三個文盲撤了下來,另外補了三個人,還差七個,我要求把不足一米七的幾個換掉,他們堅決不同意,雙方僵在了那裡。趙部長幾次勸我簽字我都沒簽。

“時間來不及了,我的同志!”

“我已經請示過上級了,來得及。”

我把身高的問題先放下,提出了劉玉虎的問題:“我想知道這麼優秀的青年為什麼不讓人家報名?”

趙部長顯然不知情,拿眼睛看著白部長,白部長也感到很突然,一時語塞,眨麼眨麼眼把那個不成立的“在縣一中報名”的理由拿了出來,被我一句話戳穿,兩個人很尷尬。趙部長道:“這個問題就算是我們工作失誤,現在補救也來不及了,他連名都沒報上,還能單獨為他走一遍程式嗎?”

“來得及,他的體檢已經過了,就差一個政審結論了,他的情況我瞭解過,家庭出身、本人表現都沒有任何問題。你們對他的情況應該比我更清楚,補一個政審結論不是什麼難事吧?”說完,我把劉玉虎的報名表和體檢表拿了出來。

趙部長一看就火了,拍著桌子說道:“這個絕對不行!不管他是什麼原因沒報上名,都不能允許這麼做!如果人人都繞開組織,私自去參加體檢,我們的工作就沒法做了!于澤俊同志,我提醒你,你這樣做是要犯錯誤的,耽誤了全縣的徵兵工作,你是要負責任的!”

說完,趙部長拂袖而去,白部長也跟著走了,把我一個人晾在了那裡。我這才意識到我的做法有問題,劉玉虎的事只能私下商量,拿到桌面上肯定是通不過的,尤其在這種尖銳對立的情況下。整個談判過程,趙部長對我一直憋著火沒發,那是因為他找不到我有什麼錯誤,現在事情沒辦成,反被他抓住了把柄,我感到十分沮喪,看來必須得向上級求援了。

九,陌生的食客

馬副連長已經料到我這裡會有麻煩,我還沒打電話,他已經來到了公社,同來的還有機槍連的王排長。公社機關已經下班了,馬副連長的住處還沒安排,我滿院子找白部長,可是院子裡除了權師傅和一個看大門的,一個人都沒有。馬副連長說,不要再找了,你不是一個人住一間嗎?三個人擠一擠就行了。

好在食堂還有飯。吃完飯,馬副連長說,這兒的風景真不錯,趁著天還沒黑,陪我們到河邊走走吧。到了河邊,恰巧碰上一條漁船靠在岸邊賣魚,馬副連長眼睛一亮,“這兒有賣魚的?太好了,走,買點去,半個月沒見葷腥了,可把我饞壞了。”

漁家的魚已經賣得差不多了,還剩下一堆別人挑剩下的五六寸長的小魚,看樣子有四五斤,馬副連長全買下了,可是回到公社,大門已經鎖了。一個四十歲左右的中年男人走過來說道:“沒地方做吧?來來來,交給我,我有辦法。”

說著,那人從我手裡把魚提了過去。我早就注意到了,從河邊買魚開始,他就一直跟著我們,不知要幹什麼。他穿得乾乾淨淨,與這貧窮的小鎮似乎有點不協調,看上去既不像農民也不像幹部,猜不透他是幹什麼的,說話很痛快,好像老朋友一樣和我們聊著天,沒用我指路,直接領著我們進了我住的小閣樓。

“你怎麼知道我住在這?”

“本地人嘛,啥子不清楚!”

聽了這話我心裡很恐怖,這些天不知有多少雙眼睛在盯著我,幸虧沒做什麼見不得人的事,否則不出五分鐘就得被抓住。

中年人跟一樓的住戶很熟,進了廚房便拿出一個盆子把魚倒了進去,然後又找了把剪刀開始刮魚鱗,馬副連長讓王排長去幫忙,讓我把這幾天的情況向他彙報一下。

上了樓,我打開燈,發現地上有張紙條,上面歪歪扭扭地寫著一行字:“你在三大隊見到的那個王承福是假的。”

我心中一陣驚喜,終於知道那個身高不足一米六的是誰了。馬副連長問我:“那是什麼?”

我向馬副連長解釋了情況,又把這些天的工作一五一十作了彙報,最後檢討說:“劉玉虎的事讓我搞糟了,人沒要到,還被他們抓了把柄。”

“你有什麼把柄怕抓的?什麼叫繞開組織?他們不准人家報名才是目無組織!要人有什麼錯,這個兵我還要定了!”說著,馬副連長從口袋裡掏出一張紙遞給我,說:“我到縣一中瞭解過了,劉玉虎確實是個品學兼優的好青年,這是縣一中給他寫的鑒定……”

“那幾個身高不到一米七的怎麼辦?”

“換!沒說的。”

“可是沒有充分的理由啊!”

“怎麼沒理由,身高比別人低就是理由。同等條件下取高不取低,這有什麼可說的!”

……

我們這邊談得差不多了,樓下的魚也做好了,王排長叫我們下去吃魚。天井裡擺著一張圓桌,那個中年人把廚房的電燈也拉到了天井裡,然後不客氣地坐下和我們一起吃了起來。馬副連長問:“要不要把房東叫來一起吃?”

中年人連連擺手說:“算了算了!”

他是個吃魚的行家,我從來沒見過那種吃法,魚從左嘴角放進去右嘴角魚刺就出來了。他吃得很快,不一會面前的桌子上就堆了一大堆魚刺,我們三個人加起來沒他一個人吃得多,也沒他吃得乾淨。我們三個人互相望瞭望,誰也不好說什麼。不一會,一盆魚就吃完了。中年人站起來說:“你們慢慢吃,我先走了。”

他走後,我們三個人異口同聲地問道:“這是誰呀?”

王排長道:“我以為是小於認識的人呢。”

馬副連長問:“你和他下了半天廚,沒問問他是幹什麼的嗎?”

“根本輪不上我插嘴,全聽他說了。我只知道他和我一個姓,別的什麼都不知道。這個混蛋,把我們當大頭耍了。”

馬副連長說:“也別那麼說,他也是窮得吃不起,來蹭一頓,吃就吃了吧,來,人家吃肉,咱們喝點湯,這湯聞著還挺香的嘛!”

說著,馬副連長舀了一勺湯,剛喝了一口噗地一聲又吐了出來:“辣!”

十,做人就是這樣矛盾

第二天早上,我們做了一個分工,王排長去派出所,瞭解一下近期偷盜案的案底,看能否找出那個賊娃子。我陪著馬副連長來到公社,想接著和對方討論名單,事先我們商量了一套談判方案,本以為有必勝的把握,可是白部長說名單已經報到縣武裝部去了。

“可是我還沒簽字呀!”

白部長冷冷地說道:“縣裡催得急,等不得你簽字了。”

定兵方案沒有達成一致,直接報到了縣武裝部,由雙方最高領導直接裁決,全縣只此一家。我一個小兵攪得全縣上下雞犬不寧,事情鬧得太大了,我心中惴惴不安,甚至懷疑自己堅持的那些原則是否正確,是否必要,按說最後讓我簽字的那個方案是可以通融的,我有必要這樣鑽牛角尖嗎?

回到縣裡,劉副團長讓我參加了縣武裝部的定兵會。經過一番激烈的爭論,完全滿足了我的要求,想要的人都要到了,劉玉虎也順利參了軍,唯一的遺憾是那個“賊娃子”始終沒找出來。馬副連長安慰我說:“沒找到就沒找到吧,也許只是餓極了掰了人家幾穗玉米被抓住了,這種事常有。”

白部長在會上受到了嚴厲批評,我知道這不是他一個人的錯,在他背後是一張盤根錯節的利益關係網。散了會,我想和他打個招呼,他頭也不回地走了。看著他灰溜溜的樣子,我心裡很不是滋味,這不是我的本意。

接新兵是我人生中非常重要的一課,在以後的生活中時時回憶起在宣漢的一幕一幕:那金字塔般雄偉的十一畝梯田,那幾百名在暴雨中瑟瑟發抖的老人,那不知來歷的食客,還有那再也沒有聯繫過的玉鳳姐弟……想得最多的是我自己,常常為自己的單純幼稚感到臉紅,也為堅持了原則感到驕傲;如今幾十年過去了,似乎成熟了不少,也磨去了許多不該磨去的棱角,做人就是這樣矛盾。

(注:本文是作者的真實經歷,為了不給當事人造成影響,文中隱去了幾個人的真實姓名。)

2020.9.2於北京