世世為兄弟 今生更來生 ——蘇軾蘇轍的兄弟情

袁津琥 2021/10/14

北宋仁宗景祐三年丙子(1037),四川眉山紗縠行一個蘇姓耕讀世家的男孩順利降生。據說這個男孩出生後,當地的彭老山一下變得光禿禿了(見張端義《貴耳集》卷上),這個傳說的出現,大概是後人為了表示家鄉秀美山川的鐘靈毓秀之氣都轉聚到了這個男孩身上吧。三年後,蘇家的另一個男孩也呱呱墜地。他們就是以其傑出的文學成就震爍當世,彪炳史冊的文壇連璧:蘇軾、蘇轍兄弟。

宋時的眉山,稱眉州,屬成都府路。經濟富庶,文化發達,不僅是當時全國有名的三大刻書中心之一,而且史學傳統深厚。其後范祖禹(成都府華陽縣人,《唐鑒》的作者、《資治通鑒》的編者之一),李燾(眉州丹棱縣人,《續資治通鑒長編》的作者)、史炤(眉州人,《通鑒釋文》作者)等人,於史學能高卓一時,顯非偶然。受此時代風氣影響,二蘇兄弟的父親蘇洵亦浸染戰國縱橫家之風,無意治生,聚書數千卷,尤嗜兵家孫吳、《戰國策》等書,並不篤守儒家所謂「父母在,不遠遊」的教導,常年遊歷在外。幸好蘇洵妻子程夫人出身書香門第,毅然擔負起了教育兄弟二人的責任,「每稱引古人名節以勵之。」(見司馬光《程夫人墓誌銘》)作為留守兒童的兄弟二人,自小能立志高遠,實母教使然也。八歲時,蘇軾入學,師從當地的一個道士張易簡。蘇軾兄弟中年經歷宦海風波後,都好修道,追根溯源,即胚胎於此。蘇軾九歲時,蘇轍亦入學,從此至離蜀。兄弟兩人刻苦攻讀,或切磋琢磨,或登山臨水,未嘗一日相離。多年以後,蘇轍曾這樣回憶當時的讀書生活,「我家亦多書,早歲嘗竊叩。晨耕掛牛角,夜燭借鄰牖。經年謝賓客,饑坐失昬晝。」(《張恕寺丞益齋》)可以說這個時候的蘇軾對於蘇轍來說,是兄長、是同學,也是父親、是老師。蘇轍在《祭亡嫂王氏文》中即言「轍幼學于兄,師友實兼。」

慶曆七年(1047)蘇軾兄弟的二姐去世。次年,祖父蘇序又去世,家庭的接連變故,使得年已不惑的蘇洵倍受打擊,無復往日豪情,改為居喪不出,把光大門楣的希望寄託在自己的兩個兒子身上,他不僅親自教授二子,還為二人擇師當地的名儒劉巨、史清卿,自己閑來則著書立說。

嘉祐元年(1056)三月,居鄉近十年的蘇洵決定攜蟄伏蜀地、刻苦攻讀已久的蘇軾兄弟出川一試身手。父子三人離眉山、發成都、過劍門、經郿縣、歷扶風、至長安、出關中、逕澠池,耗時近三個月,終於來到京師汴梁。秋,蘇軾、蘇轍應開封府解,榜出,蘇軾第二,蘇轍也中選。嘉祐二年(1057),蘇軾、蘇轍又應省試,蘇軾仍第二,蘇轍仍再次中選。不過按照蘇轍的說法,此次省試主考官歐陽修本來是準備將蘇軾所撰《刑賞忠厚之至論》取為第一的,但因疑心是其門下士曾鞏所為,為避嫌,才改置第二(見蘇轍《亡兄子瞻端明墓誌銘》)。三月,經宋仁宗殿試,蘇軾兄弟順利進士及第。蘇氏文章,一時名震京師。然而就在這時,蘇洵的妻子、二蘇兄弟的母親程夫人于四月七日卒於家,父子三人只好匆忙返蜀守喪。嘉祐四年(1059)十月,免喪的蘇洵父子三人改由水路,取道樂山,由岷江至犍為、宜賓,入長江,經三峽,第二次離蜀,在荊州上岸後,陸行由襄陽、泌陽、許昌,於次年二月二十五日重抵京師。嘉祐六年(1061),蘇洵被任命為霸州文安縣主簿,八月,蘇轍兄弟則經舉薦應賢良方正能直言極諫制科策試。所謂制科,屬於特科,是有宋一朝,不定期舉行的考試。參加人員多由大臣舉薦並經甄選,然後由當朝皇帝命題殿試。據統計,宋時共舉辦制科策試二十二次,取中的僅四十一人。慶曆六年(1046)八月癸亥,蘇洵就曾應制科,但未能通過。本次制科,蘇軾由禮部侍郎歐陽修、蘇轍由中書舍人楊畋舉薦,復由翰林學士吳奎、龍圖閣直學士楊畋、知制誥王安石復試通過,最後才由宋仁宗於崇政殿策試。試畢,蘇軾被錄為三等(宋代制科考試一二等為虛設,不授。三等也僅蘇軾與吳育、范百祿等數人獲得過而已)。但蘇轍所作卻引發了考官之間的巨大爭議,司馬光主張錄為三等,范鎮建議降等錄,胡宿則以對策中「引唐穆宗、恭宗以況盛世,非所宜言,力請絀之」。不過筆者以為最根本的原因恐怕還是因為蘇轍「性狂愚,不識忌諱」,在制策中大談「竊聞之道路,陛下自近歲以來,宮中貴姬至以千數,歌舞飲酒,歡樂失節,坐朝不聞諮謨,便殿無所顧問」等之類的話,幸而仁宗云:「求直言而以直棄之,天下其謂我何!」(見李燾《續資治通鑒長編》卷一百九十四)最終才得以四等次錄取。有宋一代,兄弟同時應制科而登科者,唯有蘇氏兄弟。但這次制科風波,如一道分水嶺,對蘇軾兄弟一生產生了巨大影響。民間曾把少年得志與中年喪妻、老年喪子並列為人生三大之不幸。我們不難發現,蘇軾正是因為年少時春風得意,一帆風順,才鑄就了天生樂觀的性格,以致於「勇於為人,不自貴重顧藉,謂功業可立就,故坐廢退」(見韓愈《柳子厚墓誌銘》);而蘇轍則因經此當頭一棒,對宦海的險惡,增加了更多的、清醒的認識,從此變得謹慎內斂、沉默寡言(《宋史·蘇轍傳》:「轍性沉靜簡潔,為文汪洋澹泊,似其為人,不願人知之。」)蘇轍晚年嘗自稱:「子瞻之文奇,予文但穩耳。」(見《欒城遺言》)假如我們相信文如其人的說法,那麼蘇轍為人處世較之乃兄更為穩重,應是毋庸置疑的。正是從此以後,蘇軾,這個哥哥,在官場中,就如闖入瓷器店的大象,莽撞笨拙,反像個不諳世道兇險,讓人不省心的、毛躁的小弟弟;而蘇轍這個弟弟,則一變成了總是關鍵時刻挺身而出,竭力庇護不斷惹事生非、捅婁子的弟弟的大哥哥的角色。

制科結束後,蘇軾除簽書鳳翔府判官,蘇轍試秘書省校書郎充商州軍事推官。判官、推官,都屬於選人階官,是宋代士人入仕的起步階段。但出乎意料的是,與蘇軾欣然赴官不同,蘇轍以父洵在京師旁無侍子為由,奏乞養親三年,拒絕赴任。這是兄弟二人二十多年來,第一次因個人的原因而選擇不同進退。治平元年(1064)十二月,蘇軾罷簽書鳳翔府節度判官廳事任,離開鳳翔。次年二月,還朝,除判登聞鼓院。蘇轍赴大名府留守推官,尋差管勾大名府路安撫總管司機宜文字。治平三年(1066)四月戊申,蘇洵卒於京師。蘇轍返京,和蘇軾一道舟載靈柩自汴入淮,泝江歸葬於彭山安鎮可龍里——蟇頤山東二十餘里老翁泉側。

宋神宗熙寧元年(1068)冬,蘇軾兄弟喪滿出川,從此再也沒有回到過生育他們養育他們的家鄉。熙寧二年二月,蘇軾兄弟抵達京師。蘇軾除殿中丞、直史館授官告院,兼判尚書祠部,蘇轍除制置三司條例司檢詳文字。這一時期,正是王安石新黨主政,積極醞釀變法之時,而蘇軾兄弟論政與之多有不合,頻生齟齬。司馬光欲舉蘇軾為諫官,神宗欲重用蘇軾,皆為王安石所阻。無奈,兄弟二人只得醞釀逃離政治漩渦。熙寧三年(1070),蘇轍應陳州知州張方平辟,出為陳州教授。熙寧四年(1071),蘇軾亦乞外補,除杭州通判。從此二人輾轉各地,會朋訪友,詩詞唱和,迎來了一生詩歌創作的最旺盛的時期。據不完全統計,至「烏台詩案」為止,蘇軾這一時期創作了的詩歌竟達七百首之多。熙寧九年八月十五日中秋,知密州的蘇軾酩酊大酔後,不禁想起了遠在齊州掌書記任上的蘇轍,賦《水調歌頭》:「明月幾時有,把酒問青天?不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間。 轉朱閣,低綺戸,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓。人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但願人長久,千里共嬋娟。」一年後,已經離開齊州隨蘇軾來到徐州的蘇轍,想起昔年兄弟二人讀韋應物「安知風雨夜,復此對床眠」詩時,曾相約早退,為閒居之樂,而今卻漂泊在千里之外,也慨然寫下了《逍遙堂會宿二首》:「逍遙堂後千尋木,長送中宵風雨聲。誤喜對床尋舊約,不知漂泊在彭城。」「秋來東閣涼如水,客去山公醉似泥。困臥北窗呼不起,風吹松竹雨淒淒。」詩中流露出的真摯的手足之情,雖歷千百年,仍能深深地打動讀者。孰料好景不長,元豐二年(1079),監察御史里行何正臣上表彈劾蘇軾,奏蘇軾移知湖州到任後謝恩的上表中,暗藏譏刺朝政之語,御史中丞李定也指斥蘇軾有四大可廢之罪。七月,中使到湖州,將蘇軾逮赴御史台獄,罪涉不測。平心而論,蘇軾雖才名冠一世,性格上卻有缺陷:不自檢束,一味好逞口舌之快,好的方面講,是風趣,如東方朔之流的滑稽多智(事實上,也是這一點最為後人豔羨)。壞的方面看,有時不考慮對象、場合,譏刺無度,謔而近虐,難免賈禍。如後世哄傳的「龍丘居士亦可憐,談空說有夜不眠。忽聞河東師子吼,拄杖落手心茫然。」恐怕多少未免會讓當事人感到難堪。後來大儒程頤也是因屢受蘇軾嘲戲而與其結怨。這一點時人早有定論。宋羅大經《鶴林玉露》卷十:「東坡文章妙絶古今,而其病在於好譏刺。文與可戒以詩曰:『北客若來休問事,西湖雖好莫吟詩。』蓋深恐其賈禍也。烏台之勘,赤壁之貶,卒於不免。觀其獄中詩云:『夢繞雲山心似鹿,魂飛湯火命如雞。』亦可哀矣然。才出獄便賦詩云:『卻對酒杯疑是夢,試拈詩筆已如神。』略無懲艾之意,何也」。此前蘇軾在朝時,就曾做詩肆意譏諷主張新法之士。什麼「有甚意頭求富貴,沒些巴鼻便奸邪」(見莊季裕《雞肋編》卷下),什麼「安石作假山,其中多詭怪。雖然知是假,奈何主人愛」(見吳曾《能改齋漫錄》卷十一),就都被時人認為是出自蘇軾之手。雖查無實據,卻事非無因。好在王安石也是有個偉大人格的人,雙方政見不合,卻未能因此生隙,進而尋章摘句,羅織罪名。但天下又有多少人能做到像王安石一樣呢?新法利弊,本一言難盡。王安石罷相後,新法仍屢廢屢興,不能盡黜,足見新法也不無是處。蘇軾被逮時,與妻子訣別,留書蘇轍,處置後事。家小則由其知徐時的兩位學生王適、王遹兄弟護送至南京(商丘)蘇轍處。在獄中,蘇軾屢受侵淩,自分或死,賦詩二首以遺轍:「聖主如天萬物春,小臣愚暗自亡身。百年未滿先償債,十口無歸更累人。是處青山可埋骨,他年夜雨獨傷神。與君世世為兄弟,又結來生未了因。」又「栢台霜氣夜淒淒,風動琅璫月向低。夢繞雲山心似鹿,魂飛湯火命如雞。眼中犀角真吾子,身後牛衣愧老妻。百歲神遊定何處,桐鄉知葬浙江西。」(見蘇軾《予以事繫御史台獄,獄吏稍見侵,自度不能堪死獄中,不得一別子由,故作二詩授獄卒梁成,以遺子由》)蘇轍得詩後,痛哭不已,毅然上書乞納在身官贖軾。其實,蘇軾得罪前,蘇轍就曾以謹言慎行為戒。蘇軾的表兄文同在其離京赴外時,也賦詩叮嚀(見前引《鶴林玉露》卷十),可見蘇軾情性過於外露,胸無城府,容易招禍,已是親友共識。經過多方營救,元豐二年(1079)十二月,蘇軾出獄,責授水部員外郎、黃州團練副使,蘇轍則貶監筠州鹽酒稅。

貶謫中的蘇氏兄弟,如汪洋中的一葉小舟,只能任由風暴吹向不可知的地方。元豐七年(1084),蘇軾自黃州量移汝州,六月底至金陵,特意前往看望早已罷相隱居南京鍾山的王安石。並《次荊公韻四絕》,其三云:「騎騾渺渺入荒陂,想見先生未病時。勸我試求三畝宅,從公已覺十年遲。」對當年竭力反對新法,略示悔意(《朱子語類》卷一百三十:「熙寧更法,亦是勢當如此。凡荊公所變更者,初時,東坡亦欲為之。及見荊公做得紛擾狼狽,遂不復言,卻去攻他。」)奇怪的是,一生惟阿兄馬首是瞻的蘇轍,今詩集中卻無一首與王安石唱和之詩,對王安石的惡意,也至死未變。其中原委,有待探究。

元祐元年(1086),宋神宗去世,九歲的哲宗即位,祖母太皇太后高氏輔政。高后將主持新法的蔡確罷相。五月,起用反對新法的司馬光為門下侍郎,主持朝政。昔日反對新法的「遷者追回流者還,滌瑕蕩垢清朝班。」作為蘇氏兄弟當年制科考試時的考官之一,司馬光一直對兄弟二人欣賞有加。很快,兄弟二人分別從貶所召回。蘇轍以承議郎為秘書省校書郎,蘇軾以朝奉郎除禮部郎中。此後數年中,兄弟二人同朝為官,同心輔政。高太后能被後人譽為「女中堯舜」(見《宋史·高皇后傳》),蘇氏兄弟未嘗不與有力焉。不過做官畢竟不是蘇軾所長,不欲立異,也不願苟同的蘇軾在此後八年中,又對司馬光等舊黨欲盡廢王安石新法表示不滿。比如王安石有鑒宋初差役法之弊,推行免役法,「司馬光為相,知免役之害,不知其利,欲復差役。」蘇軾為此不惜據理力爭於政事堂,惹得司馬光非常氣憤。蘇軾說:「昔韓魏公(指韓琦)刺陜西義勇,公為諫官,爭之甚力,韓公不樂,公亦不顧。軾昔聞公道其詳,豈今日作相不許軾盡言耶?」(見《宋史·蘇軾傳》)蘇軾的這種性格,當然使他無法在朝立足,不得不屢請外任,先後出知杭州,潁州、揚州、定州。與之相反,蘇轍卻青雲直上。元祐六年(1091)二月,蘇轍遷太中大夫、守尚書右丞。元祐七年(1092),又遷太中大夫、守門下侍郎,官居副相,達到其一生仕途的最高峰。據說當年制科考試時,宋仁宗讀到二蘇制策時,曾讚歎:「朕今日為子孫得兩宰相矣!」(見《宋史·蘇軾傳》)其實,蘇氏兄弟二人才學固然旗鼓相當,難兄難弟,但經制科考試風波後,蘇轍較之乃兄,顯然要更適應官場的環境,亦更瞭解施政的複雜,不像其兄仍對於很多問題過於簡單化、理想化。即如當司馬光欲恢復差役法,始終痛恨王安石,至老不渝的蘇轍卻認為「自罷差役僅二十年,吏民皆未習慣,況役法關涉眾事,根芽盤錯,行之徐緩,乃得審詳。若不窮究首尾,忽遽便行,恐既行之後,別生諸弊。今州縣役錢,例有積年寬剩,大約足支數年,且依舊雇役,盡今年而止,催督有司審議差役,趁今冬成法,來年役使鄉戶,但使既行之後,無復人言,則進退皆便。」同樣,對於司馬光欲廢王安石新經義,蘇轍也認為「進士來年秋試,日月無幾,而議不時決。詩賦雖小技,比次聲律,用功不淺。至於治經,誦讀講解,尤不輕易。要之,來年皆未可施行。乞來年科場,一切如舊,惟經義兼取注疏及諸家論議,或出己見,不專用王氏學。仍罷律義,令舉人知有定論,一意為學,以待選試,然後徐議。元祐五年以後科舉格式,未為晚也。」(見《宋史·蘇轍傳》)都不失為寬緩不苛,穩妥現實的舉措,更具可操作性,亦有利於政局的平穩過渡,顯示出他卓越的政治才能。因為或多或少得到其弟的庇護,這幾年也是蘇軾一生中最為快意的時光,也是蘇軾詩歌創作的又一個高產期。

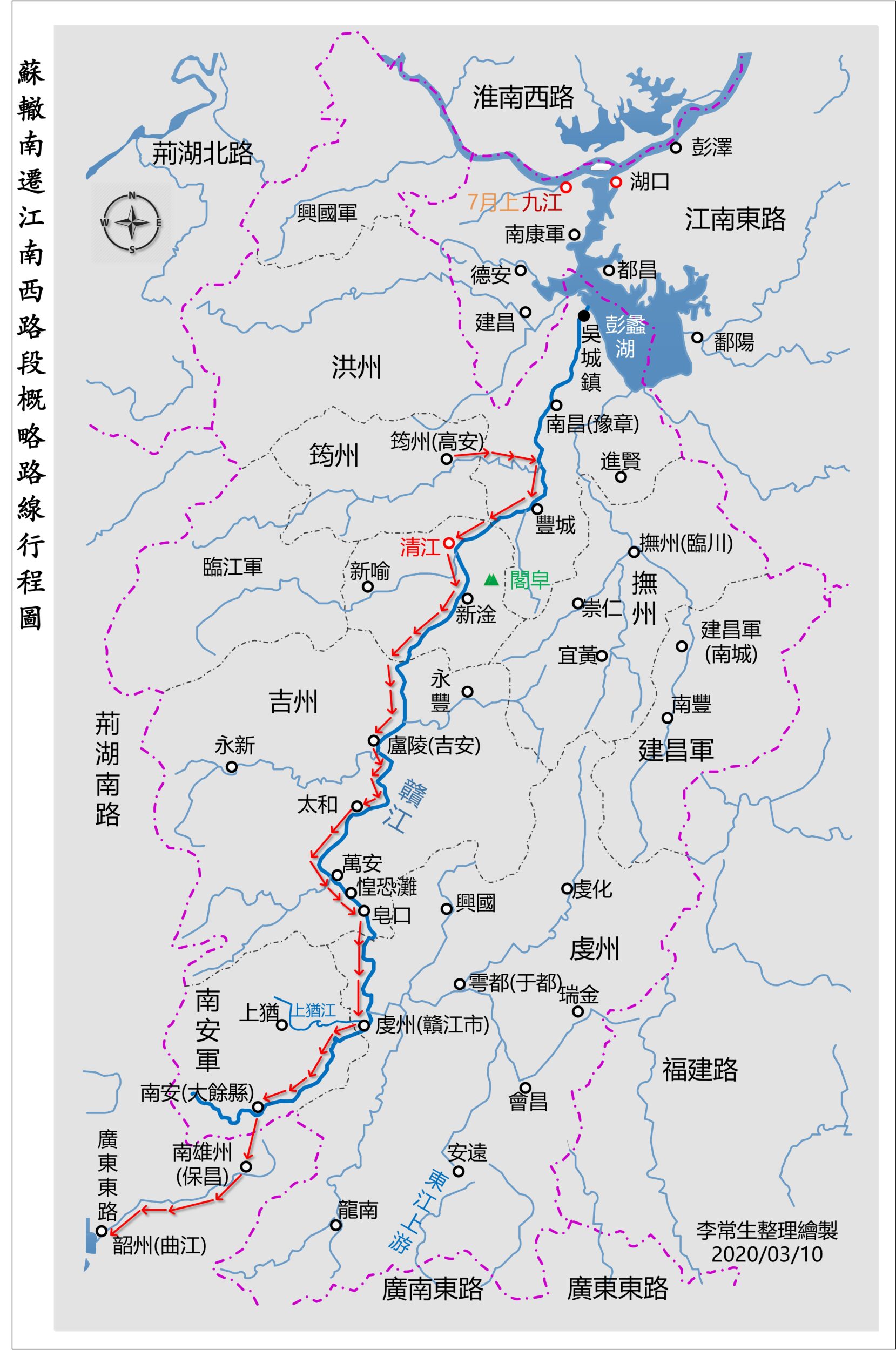

然而人生的命運波詭雲譎。元祐八年(1093)九月,太皇太后高氏病逝,隱忍已久的哲宗親政,力變前規,盡廢元祐執政諸臣。紹聖元年(1094)三月,蘇轍以端明殿學士、出知汝州,後改筠州、雷州、循州……四月,蘇軾以諷斥先朝罪名貶英州,未至復改惠州、儋州……蘇軾也成了中國歷史上被貶謫到國土最南端、名氣最大的詩人。然而也就是在這時,蘇軾把他昔日指向同僚友朋戲謔無度的生花妙筆,轉變為了對苦難命運、對險惡環境的蔑視和對生活的熱愛與謳歌,悄然完成了由一個天才的、優秀的詩人向一個偉大詩人的轉變。貶謫到惠州,蘇軾《食檳郎》、《食荔枝》,驚歎於「草木各有宜,珍產駢南荒。絳囊懸荔支,雪粉剖桄榔。不謂蓬荻姿,中有藥與糧。舂為芡珠圓,炊作菰米香。子美拾橡栗,黃精誑空腸。今吾獨何者,玉粒照座光」的南國風光(見蘇軾《小圃五詠·薏苡》)。苦難的貶謫生涯,在蘇軾眼裏,竟如同一次次美食之旅!嶺海條件艱苦,「食無肉,病無藥,居無室,出無友,冬無炭,夏無寒泉,然亦未易悉數,大率皆無爾」(見蘇軾《答程天侔三首》),文化落後,詩侶更是難得,蘇軾有契於陶淵明「有生必有死,早終非命促」,「縱浪大化中,不喜亦不懼。應盡便須盡,無復獨多慮」的人生態度,乃和陶詩度日,無意中又為後世詩人開闢出一種詩歌寫作新形式——追答古人。

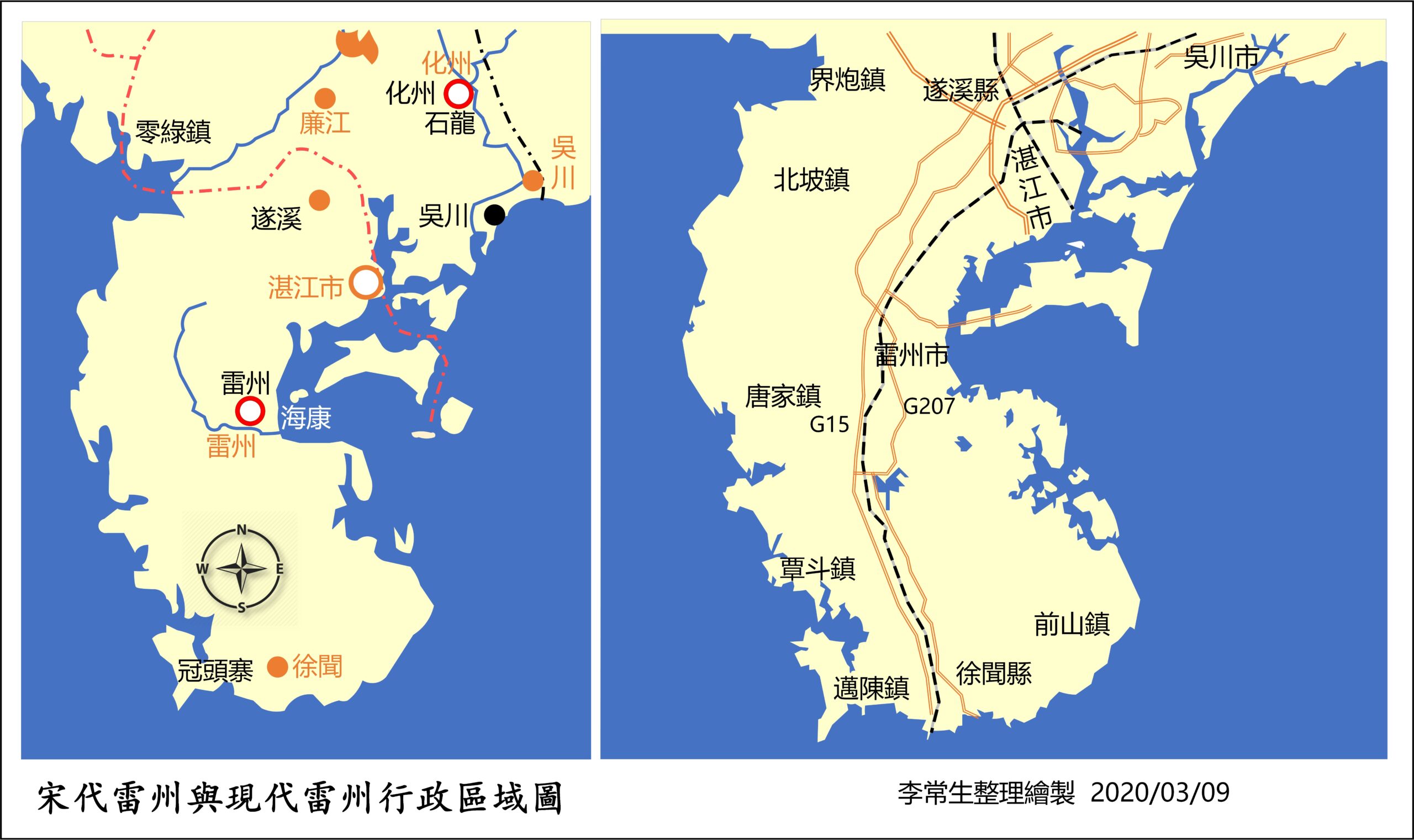

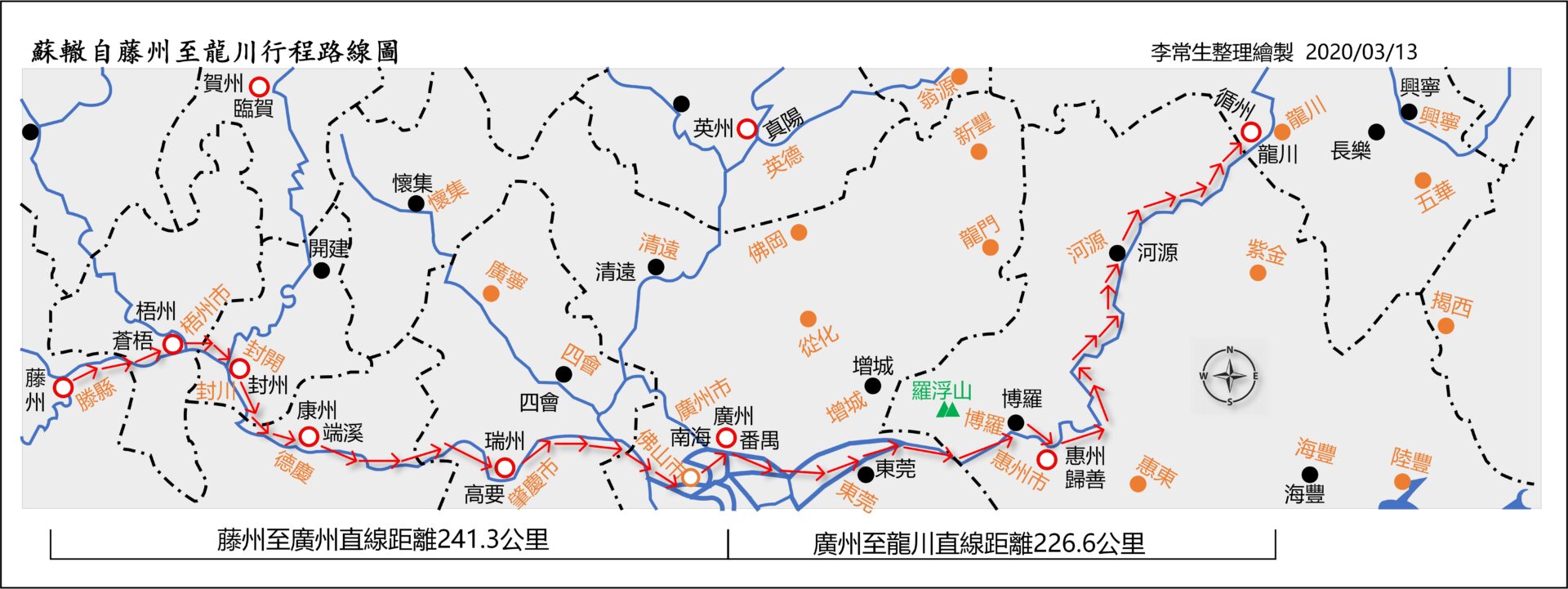

紹聖四年(1097)五月十一日,蘇軾貶儋州,蘇轍貶雷州,兄弟得相遇於藤。六月十一日,兄弟二人同行至雷州。時蘇軾痔瘡發作,疼痛難耐,年近六旬的蘇轍為之終宵不眠,一夜屢起,並力勸兄戒酒。蘇軾《和止酒》贈別,蘇轍次韻作答:「少年無大過,臨老重複止。自言衰病根,恐在酒杯裏。今年各南遷,百事付諸子。誰言瘴霧中,乃有相逢喜。連床聞動息,一夜再三起。泝流俛仰得,此病竟何理。平生不尤人,未免亦求己。非酒猶止之,其餘真止矣。飄然從孔公,乘桴南海涘。路逢安期生,一笑千萬祀。」這也是兄弟二人,一生之中最後的一次相聚。元符元年(1098)二月二十日,蘇轍六十歲生日,遠在儋州的蘇軾仍不忘以海南特產黃花梨木製作一手杖,並附詩以贈:「海南無佳植,野果名黃子。堅瘦多節目,天材任操倚。嗟我始剪裁,世用或緣此。貴從老夫手,往配先生幾。相從歸故山,不愧仙人杞。」(見蘇軾《以黃子木拄杖為子由生日之壽》)

元符三年(1100),哲宗崩,徽宗即位,大赦天下,蘇軾兄弟得相繼北歸。年底,轍定居潁昌(今河南許昌)。並致書蘇軾,邀其同居於潁。徽宗建中靖國元年(1101)六月,蘇軾在赴穎昌途中,因「病暑暴下」,中止於常州(見蘇轍《亡兄子瞻端明墓誌銘》)。七月二十八日,蘇軾病逝於常州。蘇軾病重期間,曾「以書屬轍曰:『即死,葬我嵩山下,子為我銘。』」(見蘇轍《亡兄子瞻端明墓誌銘》)崇寧元年(1102)閏六月二十日,蘇轍遵兄遺囑,葬軾於距穎昌、嵩山均不足百里的汝州郟城縣(今河南郟縣)鈞台鄉上瑞里,並撰《墓誌銘》,文凡近萬。然而料理完兄長後事的蘇轍,卻一變昔時勇於敢為,無所畏懼的作風,突然變得膽小怕事起來,「不復與人相見,終日默坐」(見《宋史》本傳)《朱子語類》卷一百三十:「後來居潁昌,全不敢見一客。一鄉人自蜀特來謁之,不見。候數日不見,一日見在亭子上,直突入,子由無避處了,見之云:『公何故如此?』云:『某特來見。』云:『可少候,待某好出來相見。』歸,不出矣。」(按:《朱子語類》同卷又記以為貶謫時事,恐不確)。偶爾流覽書籍,至於世俗藥餌玩好及昔日與兄所熱衷之修煉養身之舉,並漠然忘懷。(見蘇籀《欒城遺言》)沒有人知道也步入生命的最後一段歷程的蘇轍這時在想著什麼。筆者則以為蘇軾的離世,或許使他失去了精神的依託、人生的目標,覺得已經完成了自己的人生使命,而從此對這個人世不再留戀。正如當年「就極刑而無慍色」而後完成了《史記》寫作的司馬遷,竟然會變得惶惶不可終日,「居則忽忽若有所亡,出則不知其所往」,選擇後半生「故且從俗浮沉,與時俯仰,以通其狂惑」一樣(見司馬遷《報任安書》)。徽宗政和二年(1112)十月三日,蘇轍病卒於穎昌,年七十四。死後與兄軾同葬於上瑞里,繼續和其一生相依相戀的兄長為伴,也完成了蘇軾昔日「與君世世為兄弟,又結來生未了因」的心願。

《宋史·蘇轍傳》曾讚歎二蘇說:「(蘇)轍與兄進退出處,無不相同。患難之中,友愛彌篤,無少怨尤,近古罕見。」應該說自古兄弟二人聲名之大、成就之高、情誼之深,更無有出於二蘇之右者。

作者

袁津琥,男,1971年出生於天津,1990年畢業於原四川省綿陽師範專科學校中文系,歷任秘書、記者等職,現爲綿陽師範學院文史學院教授。