先父崔府信麟公述往

1949年的大遷徙,對很多年輕朋友而言是難以想像的生命摧殘,對先父而言卻是背負著國破家亡的任重道遠,以及在命懸一線間與生死存亡直球對決的挑戰。「顛沛流離」對我們養尊處優的一代只是文章中的一個形容詞,然而對身歷其境存活下來的六百萬人來說,絕對是餘悸猶存揮之不去的噩夢。

可這樣不幸的遭遇,卻發生在一個生活優渥的富家子弟身上:祖上世代為官,遜清之後棄官從商,仍不失屋宇連棟富甲一方的局面。雖民國以後變亂紛乘,本望自此克紹箕裘恢弘家業,豈料國共變起大地變色,原先在東北闖蕩身為長子的先父,跟自己的父親連最後一面都無緣得見,便倉促登上太平輪來到台灣,那過程還是跟隨逃難的隊伍九死一生從龍口一步一步走到青島才保住一命的。

漫天大雪的隊伍中隨時有人不支倒下,饑寒交迫相逼而來,餓了吞雪球壓饑,凍極了就揀選逃難中有就地生火的難民離去後,把臉貼在地上的餘燼來取暖,如是日復一日熬過兩個月的咬牙踉蹌才倖存來到青島。

路上結識生命中的貴人苑文璋兄弟,聞知官兵把守港口不是人人都上得了駛往台灣的難民船。靈機一動之下就一位路倒的陸軍少尉鄧寶豐身上取下識別證,貼上隨身一張錄取長春大學時備用的證件照,才通過港口盤查登上在舟山群島沉沒之前的最後一班太平輪。

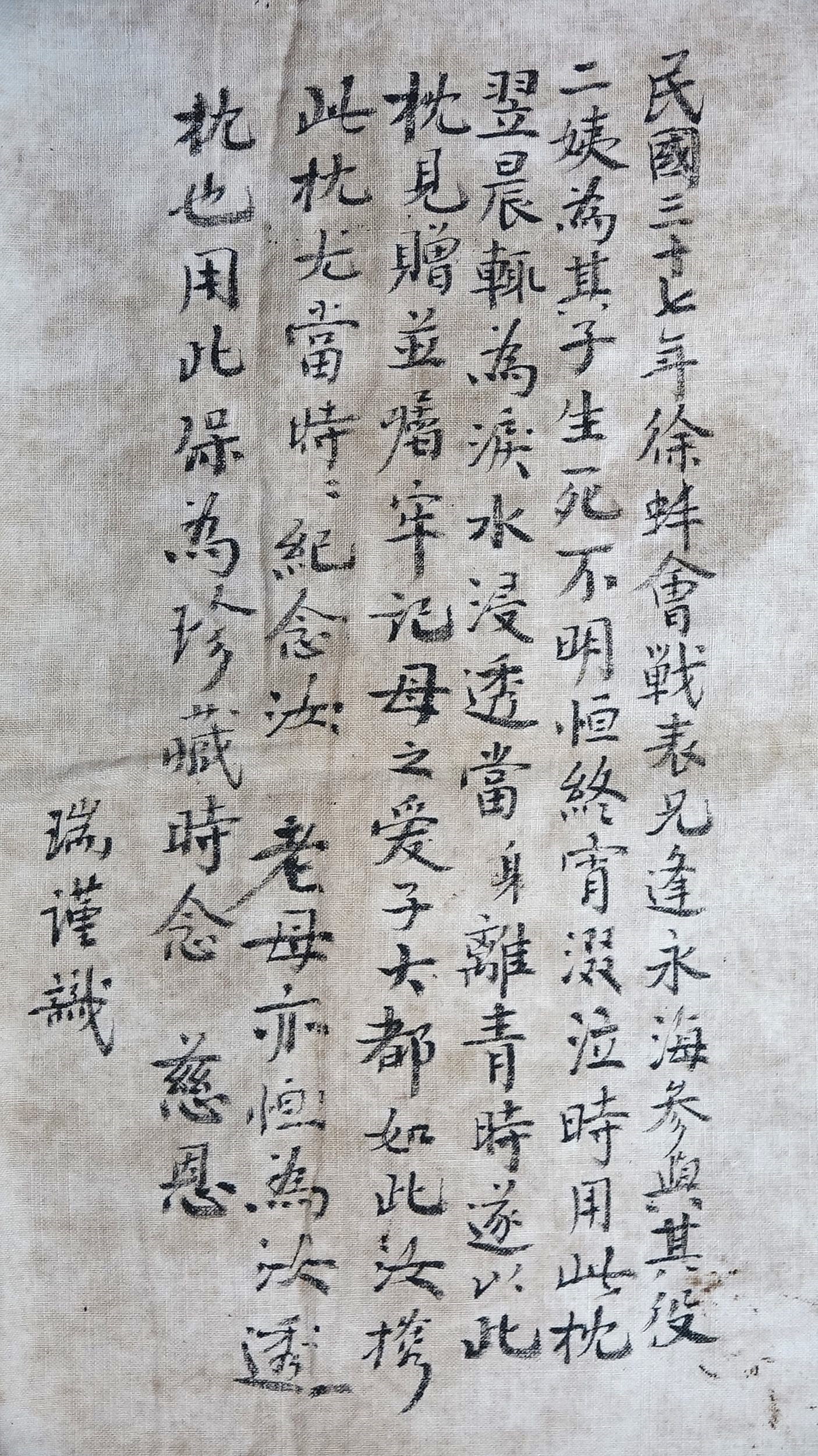

經過數日驚滔駭浪船終於靠岸了,當船艙打開的一瞬,並不是所有難民都見得了撲面而來的陽光普照,遺憾的是一具具倒下的屍體,有的是傷重而死,有的是不堪飢餓而亡。走出船艙的先父,身上僅有一張證件,一件沾滿膿瘡汙垢的汗衫,一條短褲,一支政府配給的牙刷,以及臨別登船前二姨媽相贈滿佈長夜思子淚水的一塊枕巾,並囑言大凡母之憶子不離乎此,叮嚀先父毋忘母恩。就此,先父與苑文璋展開來台後的重生之旅,而那塊枕巾成為刻苦傳家的珍貴見證。

留在先父體內血液裡的是屹立不屈的軒昂傲骨,是書香門第的勤奮向學,是昂藏剛毅的家道不廢,是自強不息的生機盎然。後面的歲月跟所有披荊斬棘的苦難同胞一樣孜孜矻矻艱困求生。先父上漁船工作,乃至創立泰興金屬工業公司,旋又成立源豐漁業公司,打造了台灣第一艘鐵殼漁船,轟動一時,在高雄港留下赫赫名聲,卻不幸遭遇日本疫情,漁獲盡數拋海不准入港。後來偏又遭逢颱風,致所屬漁船沉沒而宣告倒閉,觸犯經濟刑法入高雄監獄服刑兩年。猶記得一天晚上警察上門將先父帶走,先父收拾細軟交代家母照顧好四個兒女,孩子問起就說去新加坡做生意去了。其實當時是可以易科罰金的,但先父寧可坐牢也不要耽誤孩子課業,這些實情是我直到讀大學時我才得知真相,內心羞愧不已。

先父入獄後,真的應驗了《老子》「福兮禍所倚」所啟示的道理,冥冥中似乎又開啟了先父另一段不可磨滅的奇緣。在那兩年中,台灣有一個從大陸擴展來台的宗教組織世界紅卍字會台灣道院院監道名鄒龢昶,因夙仰先父飽學多聞來獄中探望,委請先父整理1948年由乩仙在東北所傳的《易經證釋》,先父卻之不躬只得應命。其後典獄長聞訊認為《易經》乃文化寶典,在牢房中爬梳翻揀諸多不敬,乃禮遇先父將其自牢房提出,假辦公室之一隅設几案一張完成鄒院監之所託,於1969年交予台灣道院出版成二函線裝廿四冊。坊間所見之八大冊《易經證釋》乃至台南宇克承教授所編撰之《易經證釋精析妙解》、《周易正解》、《解易法則》諸書皆本於此。

出獄後先父另於台灣省紡織公會任職秘書長、達生機械公司任職總經理,然對自己長久以來都是冒用鄧寶豐之名闖蕩商場一事耿耿於懷,緣是以接觸黨政要員的機會情商認祖歸宗的對策,協助他改回本來的崔姓。但是在動員戡亂時期要改姓難如登天,遂由情治單位出具證明其鄧寶豐之名係任務所需之化名,而今已解除任務特准返還本姓,此事才圓滿落幕。而寶豐之名在商界已不脛而走,若改回「積瑞」本名則前功盡棄矣,先父從友人之建議,遂仍用寶豐之名以行世。

後來鄒龢昶院監皈道,張圓瑟繼任,亦與先父相知。張圓瑟皈道前屬意由先父接棒,先父以一家六口生計為念,不欲過早遁入修道之門。張圓瑟回答說:「你雖然長於易經命理之學,但神佛要用人哪是你說得算?」果然1978年中秋張圓瑟驟逝,先父原已談妥受邀加入友利文具公司出任總經理一職,但捲入董事長與合夥人的紛爭而意外破局。先父說:「我怎能出庭作偽證呢?工作可以不要,做人的原則不能背棄啊!」既然先前已奉派為代理院監,至此峰迴路轉,只得銜命接掌了台灣道院院監之職,兼世界紅卍字會台灣總主會總幹事(後更名秘書長),果然應驗了張圓瑟生前之言。

正值四十八歲盛年的先父萬般不願,畢竟光宗耀祖的使命日日夜夜沒有一天在他心中或歇,不時督促著他早日實現宿願。我當時就勸告先父「自古『一人得道,雞犬升天』,既然天命所歸,古大德尚且不惜拋家捨身,抱持『傳賢不傳子,傳法不傳宗』續佛慧命之使命戮力修行,不是比富貴齊天更能興旺家道嗎?」踏上了單行道,如是而開啟先父長達十八年無休,獻身道場的歲月。

六十五歲以後先父任務告一段落離開道場,我勸先父改信淨土,先父自此時時奔走佛陀教育基金會請法寶回來參研,果然茅塞為之頓開,始於佛典中大徹大悟,逕以厭離娑婆業浪輪迴之苦為念,並寄情於翰墨,以「素翁」自名囑余篆印數方一用,日則研經,夜則抄經,尤歸結於《華嚴》,十餘載下來卷帙成箱成框,臨終盡付予我俟諸來日加以梳理庋藏,心得所獲倍於先前道場之所得。

直到八十二歲先父診斷罹患直腸癌,健康亮起了紅燈。余日日自學校返家後便與父親長談如是五載,先父又將十餘年日日自課所撰之《滴心記》託付於我,凡十餘冊。迄2016丙申年十月廿七日午時壽終,距生於1930庚午年六月初五丑時,享年八十七歲。是日異香滿室,數天後夢境屢示瑞兆,並以青壯俊朗之相入孫女之夢,孫女寤來即欣悅以告。前年我年過甲子,與內子有遁世鄉居之志,平生承諾一一皆欲兌現以告慰先人。遂以與李常生博士不可思議之良緣,將先父墨寶精選八十餘件送交蕙風堂洪能仕先生所介紹的臻品印刷掃描,其中尤以中堂、條幅居多。余再挑出二十餘件單品發表在李博士規劃多年的傳記文學網站,展卷披覽之餘,往事歷歷奔赴於前,無任感慨。

昔時先父以書法與達生公孔德成結為忘年之交,後有觀先父書法者而有「銅筋鐵骨」之喻,先父聞言莞爾引為知己之論。其後先父因慈務之需常有海外之行,接待的飯店往往備妥紙墨以待,但先父謙遜留字而不願具名。李博士成全我的夙願於我刊登先父書法真跡之餘,囑余為先父作簡傳乙篇作為介紹,特此敬述大要以陳。

20231216崔仁慧敬筆