那年台北的鄉愁

林野撰文 2022/05/25刊

1992年10月20日,在台北市市長黃大洲的一聲號令下,機械怪手開始拆除屹立三十年的中華商場,僅10天的時間,台北市民的共同記憶頓成瓦礫。當時吸引不少路人隔街觀望,其中有些人感到悵然若失,畢竟它一度是人氣凝聚的繁華之地。

話說1949年大陸各省流亡民眾遷徙來台,在這個地段搭棚擺攤謀生,久而聚集達上千戶之多,被視若「都市之瘤」。及至1961年遷入新建的商場,忠孝、仁愛、信義、和平等8棟三層建築,一字排開,從北門綿延到小南門,有50多路公車靠站,五花八門的商家供應庶民大眾的生活用品,招牌林立,霓紅燈廣告在夜裡閃爍,和西門町連成為熱鬧的商圈。

那裡都是外省館子,「真北平」、「點心世界」、「清真館」、「徐州啥鍋」、「吳抄手」、「溫州大餛飩」等經濟小吃,成為鄉誼餐敘之地,喧騰一時,如今那些字號已是封存的記憶。比較偏離西門町的「和棟」有兩三家清茶館,一杯茗茶,一碟瓜子,坐上老半天,大陸來台的基層公務員或軍人是常客,睏了就在藤椅上小寐,是中華商場的另類週末風景。

當兵放假北上,車過萬華平交道,就望見「信棟」樓頂松下電器的巨幅廣告,夜幕低垂,好親切的回家感覺。第一次和朋友在「點心世界」吃鍋貼和酸辣湯,比起部隊的稀飯和饅頭,可真是美食。星期天一到,西門町的戲院有8點的早場勞軍電影,穿便服的軍人可以在門口和別人換票,挑沒看過的片子。

「一年準備、二年反攻、三年掃蕩、五年成功」的口號已經喊了很多年,像茶葉已喝到沒味道。來台的青壯已步入中年,結婚成家,偶爾唱起「我的家在山的那一邊」,孩子們聽着不解人事。學校裡教論語孟子,共同校訓是禮義廉恥,學期末地理課要交一張手繪的中華民國地圖當作業,雖然沒見過秋海棠的面貌,卻知道要反攻大陸,解救同胞。

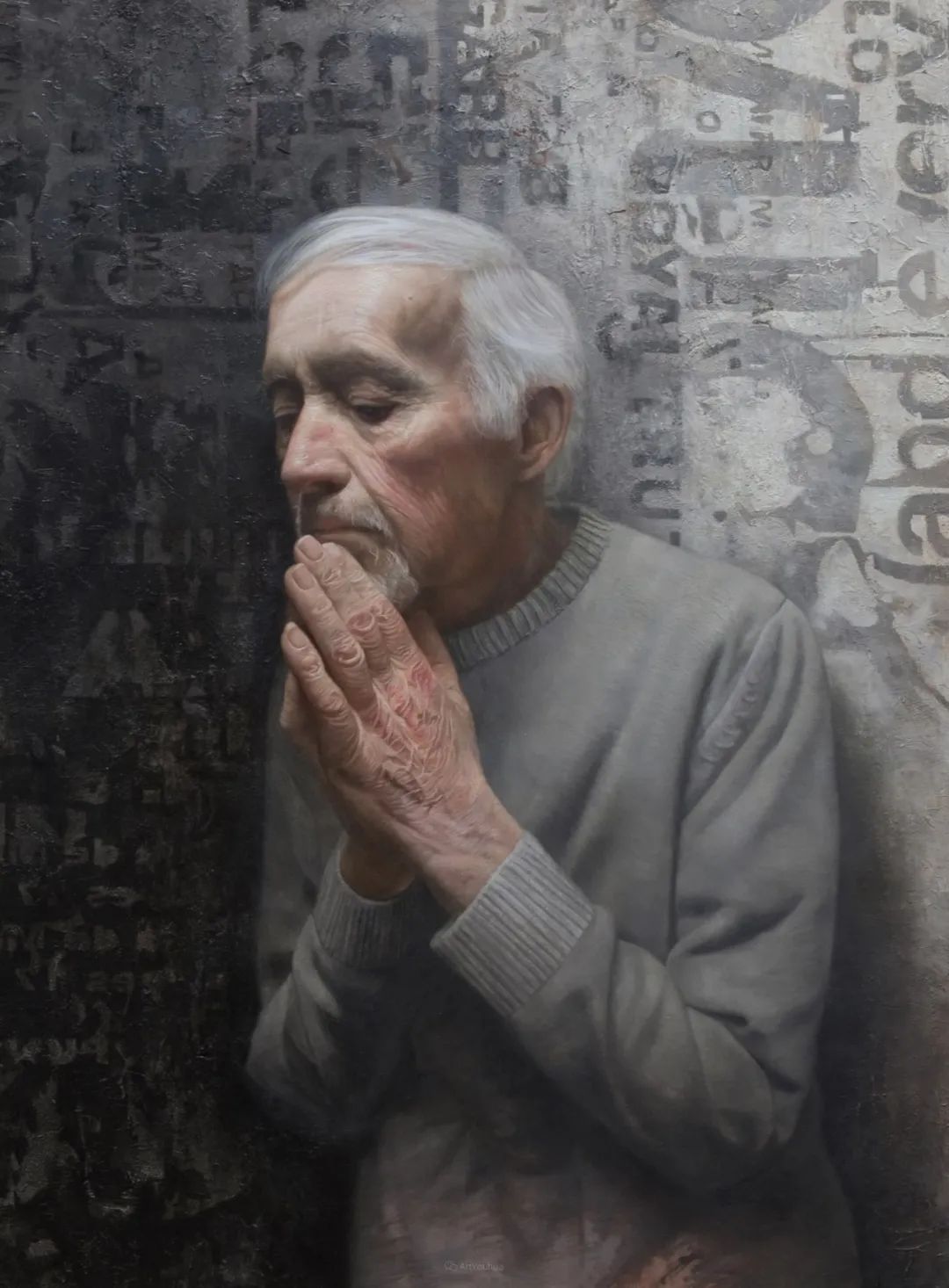

開始接觸現代詩是在軍中服役的第三年,余光中形容鄉愁是一枚窄窄的郵票,我特別喜歡讀軍人寫的作品,他們都是階級不高的軍士官,字裡行間,有憂時憤世的激情,有離鄉背井的哀愁,大抵意象晦澀,不致踰越政治的邊防。大荒在「流浪的鑼聲」猛力敲出:「鑼聲裡發現自己是一失去居所的蝸牛,赤身而臥」;彼時社會的壞人不很多,仍感到無奈,在瘂弦的「深淵」,讀到那句「向壞人致敬,微笑和不朽」,似有同感。

眷村外的山坡住了兩個老兵,以拾荒維生,晚上買廉價的太白酒對飲。在部隊服役時,我看到更多的老芋仔,戰亂中被捉兵來台,識字不多,莒光日政治抽考,斜着卷子給他們抄答案,運氣好的掛了紅標士官長,上士排附沒幹上的也有人在。退伍後他們沒有謀生的技能,體力尚佳者到榮工處開鑿中橫公路,其餘的找個地方當工友。

大一的國文教授「老怪」是以前的師大附中老師,畢業於中央大學,投效過反共救國軍,少校退役,孓然一身,從不考慮買房子,每隔兩年就要為他另尋住處和搬家。心情不好時常召我去陪他喝高粱酒,幾杯下肚開始罵起老蔣,說反攻大陸,反個屁,最後中風過世。訃聞是一位甘肅同鄉的教授撰述的,將他生平不護細行,人緣奇差等全都數落一遍,唯獨稱許他對學生真是太好。

出殯那天,以前受惠的學生坐滿遊覽車,不少是本省籍的學長。他們說「老怪」曾經託空軍總司令兒子的學生向老爸關說,出租「新生社」開聖誕節舞會,門票收入充作貧寒學生的學費;畢業前夕包下兩部電影在校放映,全班畢業旅行、紀念冊、聚餐的開銷全都有着落。1987年春,「老怪」入土未安,因為同年11月小蔣開放老兵返鄉探親,為此,我寫了「天涯猶有未歸人」一篇弔文刊在大華晚報副刊。

中華商場拆了,一些弱勢的居民被迫搬家,中華路擴寬之後,人心反而變得狹窄,很多老榮民被罵成「中國豬」。他們之中有些並沒有回老家,娶妻生子,已經把台灣當成故鄉,獨身的則將畢生的積蓄捐出認養孤兒,涓涓滴滴,皆是宵衣旰食的辛苦所得。尊崇四維八德的年代倏然消逝,歷史課綱不再提列祖列宗,耆老凋零,從此台北不會再有鄉愁了。