攝影藝術的擬像美學—洪世聰與王鼎元「加減」的表現形式

姜麗華 撰寫 2017年2月1日 2022/06/16 刊於本欄

「早先,許多無用的思考被貢獻給一個問題,攝影是不是藝術」。而更主要的問題——攝影的發明是否改變了整個藝術的性質——卻無人提及。」[1]

前言:

「攝影」(英文:Photography,或是日文「写真」(寫真))一詞源自希臘語φως(phos光線)和γραφις(graphis繪畫、繪圖),意指以光書寫或是繪圖真實,必須有光源,才能書寫或繪畫。筆者據此推論,如果光的來源改變了,所書寫的內容也應有所變化。眾所周知,自從1822年法國發明家約瑟夫‧尼塞福爾‧涅普斯(Joseph Nicéphore Nièpce, 1765-1833)用瀝青與白臘板成功凝固世界上第一張照片(又稱「光畫」)之後,無論是經由法國路依斯‧達蓋爾(Louis Daguerre, 1787-1851)1839年取得專利權後公開的銀版攝影術(Daguerreotype),或是英國威廉‧塔爾伯特(William Talbot, 1800-1877)在1841年亦將卡羅照相法(Calotype)公諸於世,甚至是美國喬治•伊士曼(George Eastman, 1854-1932)創立柯達公司,約莫在1885年研發明膠底片,以上這些重要的發明,讓攝影的影像得以大量複製流傳,正如德國思想家華特‧班雅明(Walter Benjamin, 1892-1940)在〈攝影小史〉與〈機械複製時代的藝術作品〉文章中指出,攝影的發明使得傳統藝術作品「獨一無二」的特性不再被視為珍貴,神聖的靈光(Aura)也隨之消失,經由技術改變了感官感受的滿足,完美實現了「為藝術而藝術」。[2]攝影藝術的創作形式,也從寫實、寫意、紀實、新客觀以及觀念攝影等等,無奇不有。除此之外,攝影術的發明與應用的巨輪不停轉動,到了1978年柯達公司的員工史蒂芬‧沙森(Steven Sasson)發明第一台數位相機,將所感光的影像數碼化,攝影全面電子化、無底片就能成像,甚至可以透過電腦軟體,進行修飾影像,加加減減、剪剪貼貼各種效果,電腦變成另類暗箱,光的來源被科技改變了,使得攝影影像不一定具有「此曾在」(法:Ça a été)中「真實」與「過去」的本質。

回顧從第一張「光畫」至今,這將近200多年來,攝影影像已經無處不在,應證了匈牙利的影像先知拉斯洛・莫侯利-納吉(László Moholy-Nagy, 1985-1946)在1923年的預言:「未來的文盲,將是那些不懂得拿相機當筆用的人。」[3]當今數位時代的人們,人手一台手機相機,攝影家不只是用光來書寫作畫,模仿真實,更是藉由創造擬真的影像,透過數位修圖,表現各自「獨一無二」的靈光(Aura)。而這些擬真的影像,筆者引用法國思想家尚‧布希亞(Jean Baudrillard, 1929-2007)在《擬仿物與擬像》的定義,「擬像」(Simulation)為失去本源(法文:Origine)的複製,擬像變成純粹的「擬仿物」(Simulacre),正因為本源之闕如,若再問它是否指涉「真實」,將會變得不適宜,因為「擬仿物從來都不是隱藏真相(vérité)的東西──它隱藏的是沒有真相的真相。擬仿物即為真實(vrai)。」[4]布希亞自此書開宗明義地戲仿《聖經‧傳道書》,指出擬仿物與擬像的本質早已擺脫了「再現」(Representation)真實的角色,換句話說,「擬像是一種傳承來自於那些沒有本源、沒有現實的真實模型:超度現實(hyperréel)。」[5]已經不是所謂的真實,而是比原本真實還要真實的超度現實。攝影不再「使我們覺得世界比它真實的情況更有用。」[6]我們已經無法透過攝影影像,證實眼見為憑、有圖有證據之類的說法,而是走出柏拉圖洞穴所見到具有理形(希臘文:eidos)的超度現實,影像被呈現的形式將承載創作者的理念。

當今數位化的時代,無論攝影是否保留如實再現的紀錄功能,筆者發現這些影像已經由被動紀錄變成主動表現的角色,特別是攝影師有意識的透過修圖,修飾刪減重新組構畫面;或是透過編導,置入增加創建的影像,已經形成一種比真實還逼真,甚至是超度現實的擬像。華特‧班雅明早已預言:討論攝影的問題,已經不再是攝影到底是不是藝術?更主要的問題已改為藝術可否作為攝影?攝影的發明是否改變了整個藝術的性質。本文將以洪世聰2009年《沙域系列》作品、2013年《迫降系列》作品與2016年《換位與後設系列》作品,探討如何使用「減」法去解構原本拍攝的空間影像,以及王鼎元2016年《台北愛丁堡動物園計劃系列》作品和《黑洞系列》作品,使用編導「加」法的方式,虛擬一段段動物園的故事。這兩位攝影家,前者以《入默-水岸組曲》榮獲2005年首屆臺灣國際視覺藝術中心(Taiwan International Visual Arts Center,以下簡稱TIVAC)TIVAC365傳統攝影獎,後者則是以《台北愛丁堡動物園計劃系列》獲得2016年TIVAC攝影獎,最舊與最新的兩位得獎者,間隔11年的時間,兩人的創作應用了加加減減、剪剪貼貼的表現形式,表達個人的創作理念,反映當代攝影作為藝術的特有形式,進而產生獨特的擬像美學。

[1] Walter Benjamin(瓦爾特‧本雅明,又可譯:華特‧班雅明),摘自Fred Ritchin(弗里德‧里奇)著,潘望譯,《攝影之後(After Photography, 2009)》,南京:南京大學,2015,頁129。

[2] 參閱華特‧班雅明(Walter Benjamin)著,許綺玲根據法文將〈攝影小史〉與〈機械複製時代的藝術作品〉合輯編譯成《迎向靈光消逝的年代》一書,台北:台灣攝影,初版二刷,1999,頁102。班雅明在此這兩篇文章中,提出由於攝影的發明,導致藝術作品的靈光(Aura)消逝,但為藝術帶來不同以往的發展方向,提出藝術的功能也從「膜拜價值」轉向「展覽價值」等想法。

[3] 參閱吳家寶,〈我們一樣,都「喜歡攝影」。但重點是,你想「拿攝影做什麼」,網址:http://www.fotosoft2.com/blog/author/%E6%92%B0%E6%96%87%2FFoto%3A-%E5%90%B3%E5%98%89%E5%AF%B6,2017/1/29瀏覽。這句話被德國思想家華特‧班雅明(Walter Benjamin)在〈攝影小史〉一文中引用,1931年首度出現在德國文壇雜誌(Die literarische Welt),許綺玲在《迎向靈光消逝的年代》一書中,將此句話翻譯為:「將來的文盲是不懂得攝影的人,不是不會書寫的人。」摘自同上註,頁54。

[4] 參閱「Le simulacre n’est jamais ce qui cache la vérité ─ c’est la vérité qui cache qu’il n’y en a pas. Le simulacre est vrai.」出自Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, Paris: Galilée, 1981 , p. 9. 筆者譯。

[5]參閱「Elle est la génération par les modèles d’un réel sans origine ni réalité : hyperéel.」出自Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, op. cit., p. 10. 中文筆者譯。

[6] Susan Sontag(蘇珊‧宋妲,又譯蘇珊‧桑塔格)著,黃翰荻,台北:唐山,1997,頁23。

減法:以「解構」的方式紀錄空間

洪世聰(Hung Shih-Tsung, 1959-)生於臺灣嘉義,1980年畢業於國立臺北工專建築(現為國立臺北科技大學)。雖然他從事建築設計對空間的掌握游刃有餘,但攝影所欲抓拍的意象與構圖等,他卻是以「相反於建築設計心態的作為」[1]:特意捕捉建築體一般人看不見的角落,看似紀實的再現紀錄的空間,他卻是「不自覺的將美術性的因子納入其中。」[2]同時,他認為:「攝影的瞬間勢必存在,它是空間與時間以點的狀態紀錄,這是創作的起點所衍生的思考,而我創作的過程,則是對影像的內容產生個人偏見,或是拍攝中擷取對影像不定位的反思。導致攝影的影像記錄內容顯然不是拍攝的結果,而是以『解構』左右時間與空間的進行式,或是借由『重組』進入另一處影像記憶的循環。」[3]讓觀看者在可見的畫面裡,也能看見被解構又重構的符號所產生的延異(法:différance)意涵,試圖讓影像的外延(extension)和內涵(intension)意義不斷被解構。

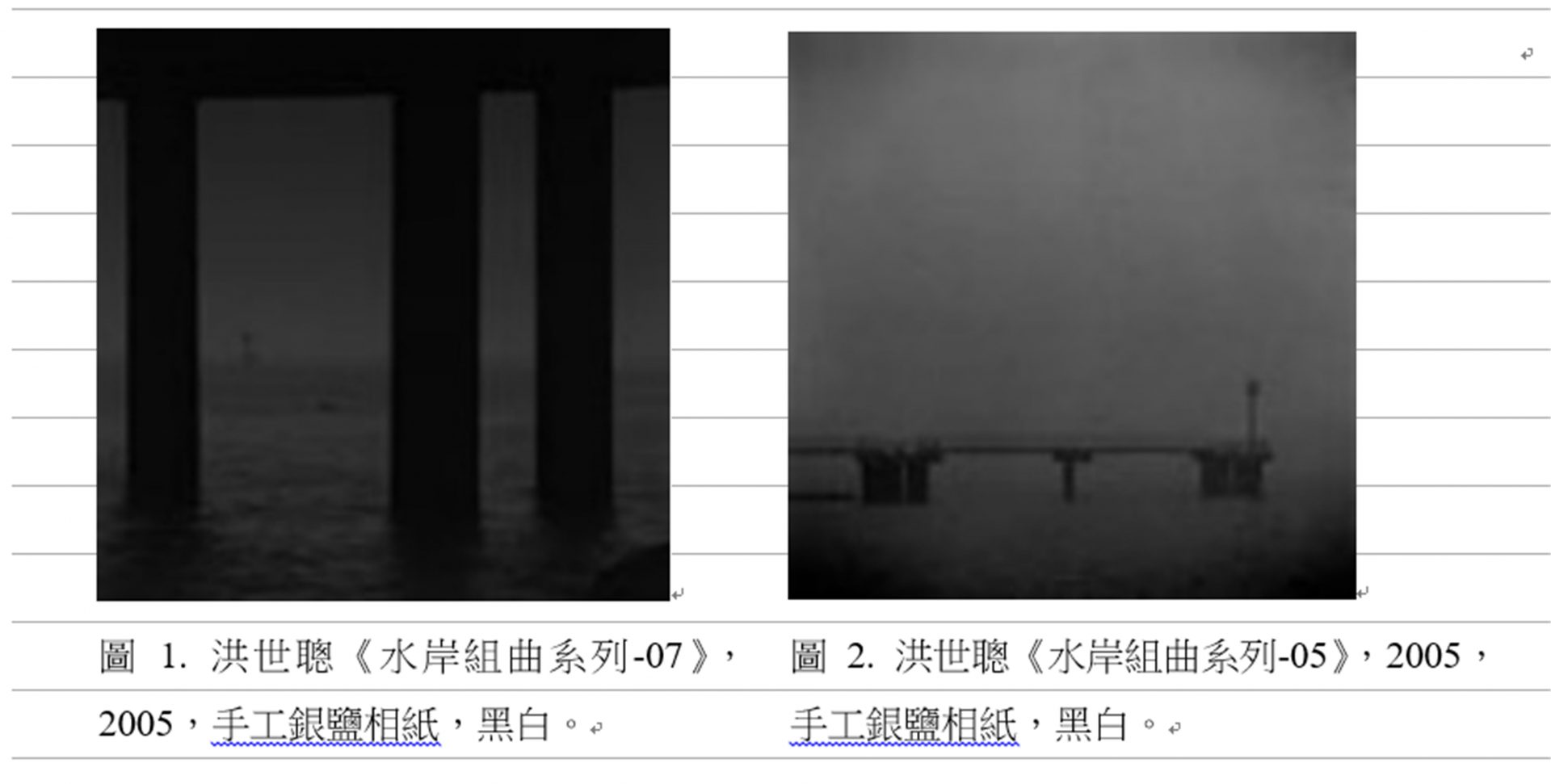

洪世聰在2005年所創作的作品《水岸組曲系列》(圖1-2)受到英國地景攝影師麥克‧肯納(Michael Kenna, 1953-)[4]影響,試圖以「空間為先來呈現視覺物件」[5]的表現形式,但僅於此點。洪世聰將在台灣西岸濱海公路所攝得的黑白影像,以傳統底片攝影技術表現個人獨具的美學形式,以光影線條配合岸邊的物件,所構成簡約的形式,孕蘊浪漫的氛圍。此系列作品獨獲2005年臺灣國際視覺藝術中心首屆的TIVAC365傳統攝影獎,當時評審委員所給予的評語為:「整體而言,本組作品藉由一種恬淡沉靜的東方美學,表現出一種空靈之美,頗有元末中國繪畫的美學韻味,它不訴求直接的衝擊,反而容許觀賞者長時間的凝視,富有極大的想像與聯想的空間。部分作品甚至達到境界美學的層次,引人沉思。部分作品則是拍攝者心中意象的投影亦富含心理渲染力。」[6]洪世聰這組作品如圖1與圖2使用一比一的比例構圖,跳脫我們以雙眼觀看世界慣有的空間感,空、靈二字,都難以適切完全表達畫面給人的初始聯想。他回憶在拍攝此兩張作品的當下,他感受到:「時空彌漫一股黑色勢力,它超越在此之後任何時間與空間的氛圍,它罩住我使我無法有其他的想像,而我還可以裝成常態般的取景與按下快門,事後分析,我是如此的邏輯鎮靜,也許應該說如此的無情緒的當下。」[7]「無情緒的當下」,正是筆者對於他作品的第一印象,沒有情緒、沒有批判、純粹中性,不妨說他營造了一種世外桃源的空間,當下時間是永恆的。抽離人物的畫面,彷彿人類計時歲月的時間感也消逝了。

[1] 根據洪世聰於2016年12月7日的書寫文稿,為了區分特意使用標楷體。

[2] 同註7。

[3] 同註7。

[4]麥克‧肯納(Michael Kenna, 1953-)曾經立志當一名牧師,或許是出於神學對他的影響,他的作品經常呈現充滿聖潔般神秘的意境。同時,由於他對東方文化非常感興趣,中國、日本、印度、韓國等地都是他經常遊歷的地方,因此作品中往往散發出東方色彩的禪意。

[5] 同註7。

[6] 摘自《Peak District(峰區)》,http://blog.yam.com/derby/article/1162781,2017/01/12瀏覽。

[7] 同註7。

得獎的機緣下,他認識了黃聖哲教授(世新大學社會心理學系教授),知道如何運用哲學來觀看攝影;也認識攝影家莊靈對於家庭生活紀錄與對攝影文化記憶的執著;以及長期旅居巴黎的藝術家郭英聲,對於非文字的攝影表達。[1]筆者大膽假設,綜合以上這三位給予洪世聰的影響,導致他的作品愈來愈簡約,甚至抽象化、概念化,同時適逢電腦科技的發明,他的修圖技巧愈磨精巧,去蕪存菁的表現形式,開始嶄露在他的創作作品,筆者認為這正是影像被擬像化最主要的表現形式之一。無獨有偶,袁廣鳴2001年發表的《城市失格》系列作品「說明數位影像如何呈現非如實再現的時間與地點,呈現一種不存在於任何時間之中的超真實之淨空城市景象。」[2]袁廣鳴應用刪減法與填補的方式,重新解構三百多張台北西門町的空間,呈現一幅詭異的景象。洪世聰亦是運用減法,解構他原本紀錄的空間影像,如2009年《沙域系列》(圖3-8),我們可以看到他首先運用相機紀錄了遺留在沙灘上的各種殘跡,再透過數位修圖軟體去除原來的背景色(圖4,6,8沙子的顏色),增加反差等效果,凸顯畫面中原來的有機物(圖3,5,7),但它應有的樣貌已失真,原是沙灘的空間,也被淨空了。筆者引用洪世聰對此系列的自述:「所擷取的物件,構成我個人情感的一部份,熟悉的少量物件勝過無限量的敷衍,需要專心的、熟悉的,讓情感置入,而我熟捻地玩弄這些物件,只為傳達我對影像的思考。……回想起2001年我所書寫的文字中提到,攝影裡的物件,因為取景和構圖而被切割,它的『有形輪廓』框架是影像中『無形內涵』的起點;因此驅使我要多注入一些解讀,這並不是衝動突發的構想,而是累積過去攝影展的作品表達中,已經表現出影像可『延續』的特性,也就是作品的『張力』及『影像邊際再造的可能』。」[3]這系列裡的物件,已經被洪世聰個人的感情與思想改造了,外延與內涵意義產生延異,這些影像已被解構成宛如一幅抽象畫,畫面是由線條、色塊與刻意留白的背景構成,觀者觀看到不再是藉由攝影機真實紀錄的空間影像,而是現實界實際上不存在的擬像,融入創作者的想法與情感,讓作品更具張力。

[1] 整理洪世聰本人於2016年12月7日的書寫資料。

[2] 姜麗華,《時延影像:時間演繹之影像研究》,台北:書林,2016,頁136。

[3] 同註7。

另外,洪世聰在2013年《迫降系列》作品(圖9-12)使用另一種減法,減除後位移。他將原來照片中某個物體從原有的背景抽離,換言之,從原來放置在沙灘上的物體(圖10、12),變成漂浮狀態的物體(圖9、11),此景象已經非真實的現實現象。早在19世紀寫意主義者,就透過拼貼、合成的手法,創造唯美逼真的攝影影像。例如:法國攝影師勒‧葛雷(Gustave Le Gray, 1820-1884)於1856年完成的作品《明月下的雙桅横帆船(Brick au clair de lune)》中,他將原來是天空與海面各一張的兩張相片,透過暗房技巧重疊,刻意安排與設計那個時代對美的要求,認為創作應源於生活且高於生活的藝術理念,對自然的描繪,追求似真實卻又宛如仙境的理想狀態。同樣的,筆者認為《迫降系列》頗具有寫意風格。關於這系列的創作理念,洪世聰表示:「落地物體所擁有或是拋棄的視覺現象,是它們曾經的美醜優劣,在鏡頭下彷彿活出了自己的個性與特色,它們從被動的遺棄轉化為主動的降臨。鏡頭下所呈現的,不僅是物件的『表象』,亦可是其『複象』。而『漂浮』的狀態,在物質不滅定律和永久未定論的價值觀中,我使這些物體定滯在影像中,並且加入我主觀的置入思維,轉換為生物不想被幻滅的安全感。」[1]象徵生物的物體,與地面的影子,到底是剛要上升失敗需要迫降,還是正要降落卻還留戀漂浮在空中的自由,呈現物體在空中半載半浮的漂浮狀態,時間感也懸滯不動,猶如世界因此停止轉動,萬物停止生滅的循環。

[1] 同註7。

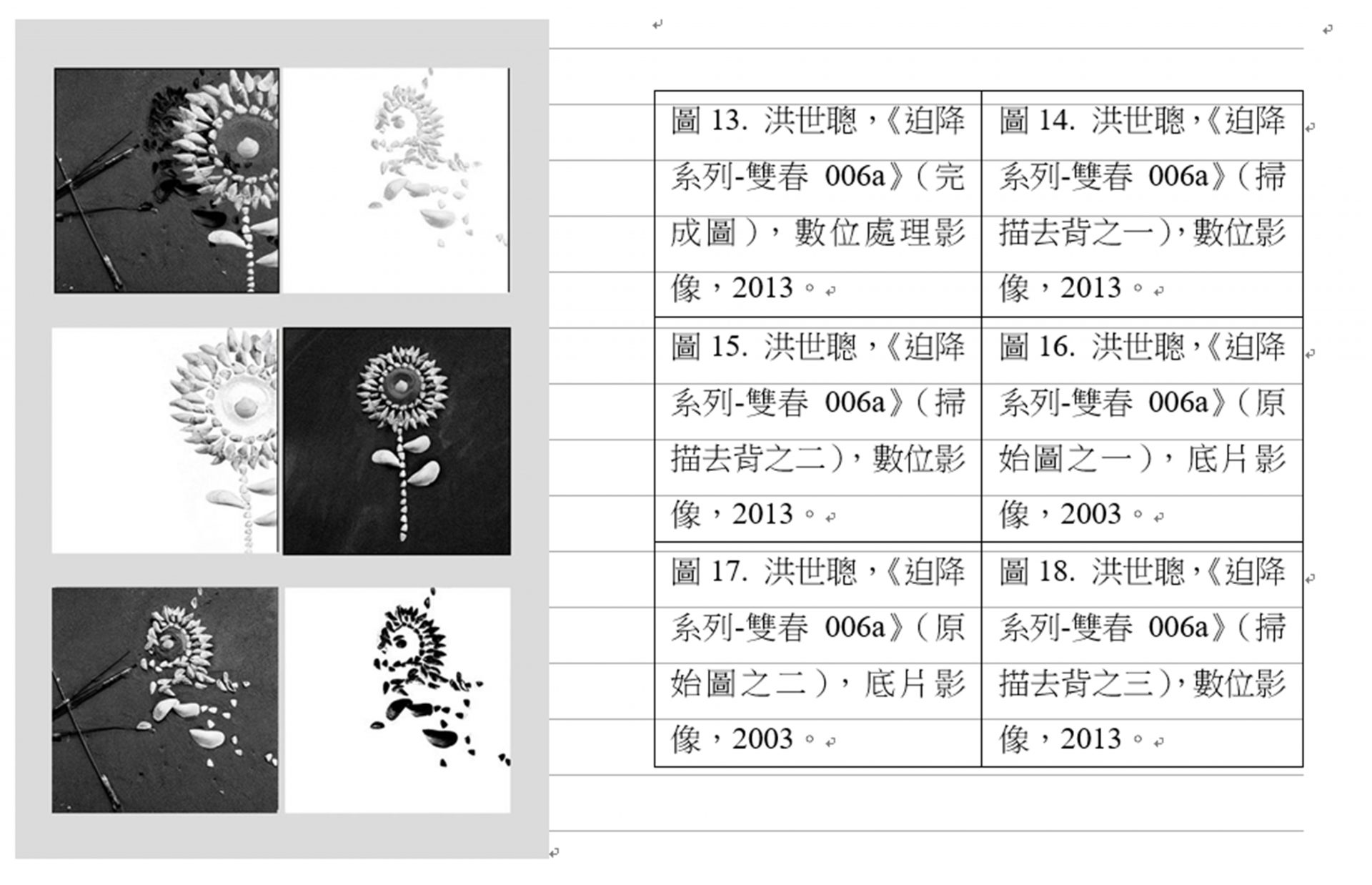

同是《迫降系列-雙春006a》(圖13-18)拍攝地點為台南南鯤鯓附近的雙春海水浴場,當時正巧有二位大學生在沙灘將撿拾來的貝殼,拼貼出一朵太陽花,隨著海水潮來潮往,瞬間沖刷原為完整的花型並且帶來幾隻炮竹的細桿子。洪世聰說:「現在想起,這一朵貝殼太陽花好似經過炮竹的洗禮,中間右邊是完整的模樣,下方左邊是被沖刷的模樣。因為拍攝到這些迫降的影像,讓我產生新的想法,希望建構沙灘上的物件,讓他們還原『在地上』與『眼觀的事件』之間,也就是說,假設物件不是被拋離或棄置而漂流,而是該物件略有主動性。於是我將物件的原始位置做一個影子,試著讓眼觀的物件是漂浮的。」[1]這樣的建構手法,營造出非現實的空間感,令筆者聯想到郎靜山的集錦系列作品,將台灣的山脈與景觀合成一幅幅虛幻的中國山水,將原來毫不起眼的物件與環境,造就出另一種氣韻生動的美感。「這種美感經驗的蛻變(metamorphosis)來自這類流動的、自身不帶固著意義的、卻能改變事物間的關係的介質。它讓視像有一種全然的、徹底的轉化,包括物自身。」[2]而洪世聰將在沙灘上偶遇且平凡無奇的貝殼與炮竹,重新組構,雖沒有嚴謹的結構,但轉化我們的視像習慣,別出心裁創造一種在虛實之間的擬像空間。洪世聰自述:「觀看自己的攝影方式,猶如劉鶚的『遊記式的記事體』,無拘束的多元內容,而在影像的呈現也希望影像具備新的形式與閱讀特色。」或許正是因為他受到劉鶚《老殘遊記》的影響,一如書中主人翁所視、所思、所言、所行看似漫不經心,卻能一掃套語濫調地敘述世事。「也許就像老殘遊記對於走過之處留痕跡,快門按下後才嘆息當下已經成為記憶。」[3]確實,攝影可以轉化我們的記憶,將所走過的風景紀錄後,轉化為心靈的風景,更可以透過數位軟體構築出獨具心意的影像。

[1] 引用洪世聰的創作自述。

[2]廖新田,〈氣韻之用:郎靜山攝影的集錦敘述與美學難題〉,《臺灣美術》,103期,2016年1月,頁21。

[3] 同註7。

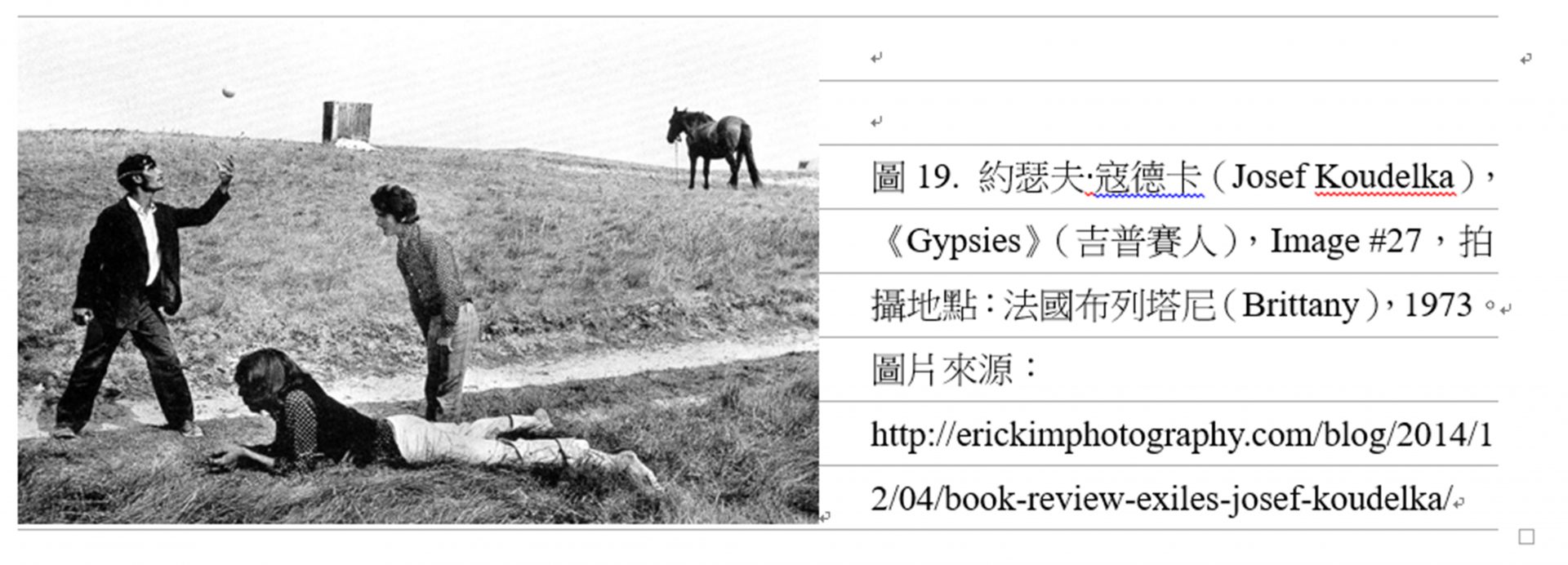

筆者觀察到2016年洪世聰《換位與後設系列》作品,雖然他亦受到蕭勤的強勢簡約形式影響,但若用極簡的風格來形容這系列作品似乎過於簡略;或是宛如馬白水的水彩畫,刻意在畫面中的色塊留空白,形成幻想的空間,只是呈現一種新的形式,這樣說法也過於表面。在談到構圖受到誰的影響,他總是以法國攝影師約瑟夫‧寇德卡(Josef Koudelka, 1938-)1973年所拍攝的《吉普賽人》(圖19)編號二十七號為例。筆者引用寇德卡的創作自述:「這張照片對我來說並沒有很多話要說,它只是一個精心製作的圖像,具備良好的構圖、形式和一種溫暖的感受,如何感覺出這是在山坡上放鬆的某個溫暖的一天。」[1]我們看到山坡右上方有一匹沒有人牽繫的馬,三個人聚集在左下方,或趴或站或玩著球,沒有明顯的故事情節,反映愛好自由的吉普賽人,過著游牧式生活的一景。而洪世聰則表示:「這一張具有嚴謹的構圖,照片內顯示每個人和各物件與環境的關係,個別顯示不同視覺的透視焦點,卻敘述照片中無拘束的氛圍,符合他個人性格中具有自由內心觀看的態度。」[2]筆者認為雖然洪世聰的作品並不是寇德卡紀實式的攝影,但是兩位創作者內在的精神是類似的,希望觀者可以自由地從內心去觀看影像,不僅僅是解讀畫面的內容物與構圖,而是思考畫面的內涵意義,更能貼近人的內在精神。

[1] 參閱http://erickimphotography.com/blog/2014/12/04/book-review-exiles-josef-koudelka/,2017/01/26瀏覽,中文筆者譯。

[2] 同註7。

《換位與後設系列》(圖20-29)洪世聰刻意將原來照片中的背景完全刪除,只剩下某些物件,凸顯常民平凡生活中的一景,形成不可能存在的擬像。如同德國攝影大師安德烈亞斯‧格斯基(Andreas Gursky, 1955-)終結了攝影藝術在繪畫藝術面前的自卑情結。以鏡頭為畫筆,以數碼技術為輔助手段,創作了一幅幅精美的全景彩色照片。[1]他將原來拍攝的〈萊茵河II〉(Rhein II)旁的遛狗者、騎車者、建築物、煙囪等物件刪除,宛如他將萊茵河畔原有的污染與噪音消除,獨留下綠色如茵的河道,和灰色的天空,形成一幅似真似假寂靜的擬像。格斯基自述:「這幅作品通過最少的手段表現了許多內涵。對我來說,它是一幅有關人生的意義和事物本質的寓言畫。」[2]同樣的,洪世聰自問:「按下快門的瞬間就是真實的我嗎?因為攝影而更增加不瞭解更深的層面,使我的思維如同在無限多的影像熔爐中。歸納是整理記憶的路程,影像後的創作軌跡才是真實的我。」[3]換言之,他使用數位影像處理的目的,與其說是為了美化照片,毋寧說是為了尋找真實的自我與探索人生的意義。《換位與後設系列》作品中,他透過去背景的方式,強調庶民居家入口「穿堂」中生活物件的佈局,讓我們得以在無干擾的視覺下,理解庶民生活物件佈局的特性,每一處穿堂都有其獨特或是隨興的方式佈局,而且這些佈局往往是經過長時間反覆的調整而成的景象。他使用減法的概念,把滑鼠當畫筆與橡皮擦,將畫面中不需要的景物刪除,刷淡或減色或改為留白等輔助手法,呈現「有如皮影戲,因為顯影元素的形象與角色設定,帶領觀眾進入無限的想像空間,如此一來,真實空間的背景,似乎也不這麼重要。取而代之的是以眼見卻曖昧的影像,所延伸的場景。」[4]簡言之,他運用「減」法去解構原本拍攝的空間影像,讓平凡無奇的穿堂、庭院、迴廊、信箱等空間裡的小物件變成主角,彷彿向我們訴說著各種傳奇軼事,思考人們在平日的生活中與時間、空間交會之下,如何領悟千奇百怪的人生,一切如夢幻泡影,終將虛空。

[1] 參閱https://read01.com/oA78dj.html,2017/01/27瀏覽。

[2] 同上註。

[3] 同註7。

[4] 同註7。

加法:以「編導」的方式講述故事

王鼎元(Wang Ding-Yuan, 1978-)生於台灣台北,1997年於私立復興商工美工科畢業,之後繼續進修並於2006年取得國立台灣藝術大學美術系學士學位,也開啟了以攝影為業並在多所學校兼任攝影教師多年。2015年回到國立台灣藝術大學美術學系就讀在職碩士班,期望未來的創作方向「是可以多樣性的,不希望只侷限在幾種方向,像是畢卡索(Pablo Picasso, 1881-1973)一樣,不同時期,有不同的表現方式。」[1]由於工作與興趣的關係,王鼎元所拍攝的影像類型多元,從紀實報導、婚紗人像、旅遊景點、地景與觀念攝影都有,目前有比較清楚脈絡的創作,多為編導攝影,企圖透過影像闡述他自己的想法與觀念。王鼎元也表示他在高中時候有段時間喜歡唐詩,他說:「在讀到白居易的生平時,有段形容他作詩的風格『老嫗能解』。我也希望自己在藝術創作上不要太艱澀難懂,反而能淺顯易懂,更好流傳。」[2]例如從2012年開始拍攝的《臉上光彩系列》(圖30)至今仍然進行中,這是他首度用編導的方式來拍攝,一個家常且隨處可見的議題。他說:「當初會選擇這主題,是因為晚上看到路上的行人使用3C產品時,這些行動設備投射在人臉上的光,為此感到很有趣。」[3]於是他透過編導的方式,再現許多不同場合裡的人們,使用3C設備的樣態。這組系列照片中的人物,都是他請認識的朋友、或同學、或模特兒扮裝成某個場景裡的角色,甚至從小就很喜愛動物的他,連動物(狗)都成了被拍攝的主角,抓取到動物關注的眼神,好像也正在使用3C產品。這些編導出來的影像,象徵不同的生活場景和人的身分角色,開放給觀者自行解讀其中的故事情節。

[1] 根據王鼎元於2016年12月10日的書寫文稿,為了區分特意使用標楷體。

[2] 同註27。

[3] 同註27。

王鼎元這樣戲謔的編導手法,讓筆者聯想到加拿大攝影師傑夫‧沃爾(Jeff Wall, 1946-)的作品,常精心設計與安排一些人物與場景來諷刺攝影應是「決定性的瞬間」(Decisive Moment),讓照片看起來像似真實的抓拍,其實從場勘到布景與演員動作的安排,皆是他用脫離俗套、嚴謹又充滿想像的手法,演繹著一幕幕挪用歷史名畫、或反映社會狀況的編導攝影。「在沃爾幻想出來的光學作品中,人物很『寫實』,但當然,影像本身並不寫實。」[1]受到沃爾影響的王鼎元表示:「對於他透過攝影重新詮釋繪畫作品的手法,以及他將他所想表現的事情透過編導攝影的方式『再現自己所見事物』的攝影手法很感興趣。讓我覺得攝影就像繪畫一樣自由。」我們可以看到王鼎元的作品裡,除了發揮他在美術方面的學養之外,也將他個人的想像力與觀察「加」入創作中,即使採用紀實的手法也希望能傳達自己的觀念。

筆者認識王鼎元的契機是在參觀《你眼中所見之處是我心中僅剩的藍:重複行為者樂園》系列作品(圖31),這是他第一件以動物園為拍攝的主題場所。他為了捕捉動物園裡的動物正眼看他的瞬間,等待又等待,並透過自己對畫面的詮釋,表現被長期圈養的動物們憂鬱悲傷的一面。[2]大學時期王鼎元開始養狗之後,也有機會「接觸了動物行為學跟心理學,發現動物的世界很單純,很容易跟他溝通,他們也很容易滿足。反觀人的社會真的太複雜,而且常常因為誤解而傷害到動物甚至傷害到他人。畢竟動物相對於人而言是弱勢,所以希望透過作品能讓更多人注意到對動物友善的觀念。」[3]他這般的想法促使他不斷以動物園為創作主題,使得他以《台北愛丁堡動物園計畫系列》榮獲2016年臺灣國際視覺藝術中心TIVAC攝影獎。

[1] Susan Sontag(蘇珊‧桑塔格)著,陳耀成譯,《旁觀他人的痛苦》(Regarding the Pain of Others),台北:麥田,2004,頁140。此話是桑塔格形容傑夫‧沃爾1992年製作編導的巨型照片〈亡軍對話(仿1986年冬蘇聯紅軍於阿富汗哥城受襲案的視象)〉,桑塔格認為這張照片是證據文件的對立面,雖用影像控訴戰爭,沃爾以詼諧的手法表現,安排十三名血漬斑斑的亡魂在沙場上閒聊。

[2] 參閱「爵士藝廊」網站:http://www.jazzimage.com.tw/news_inner.aspx?Id=80,2017/01/28瀏覽。

[3] 同註27。

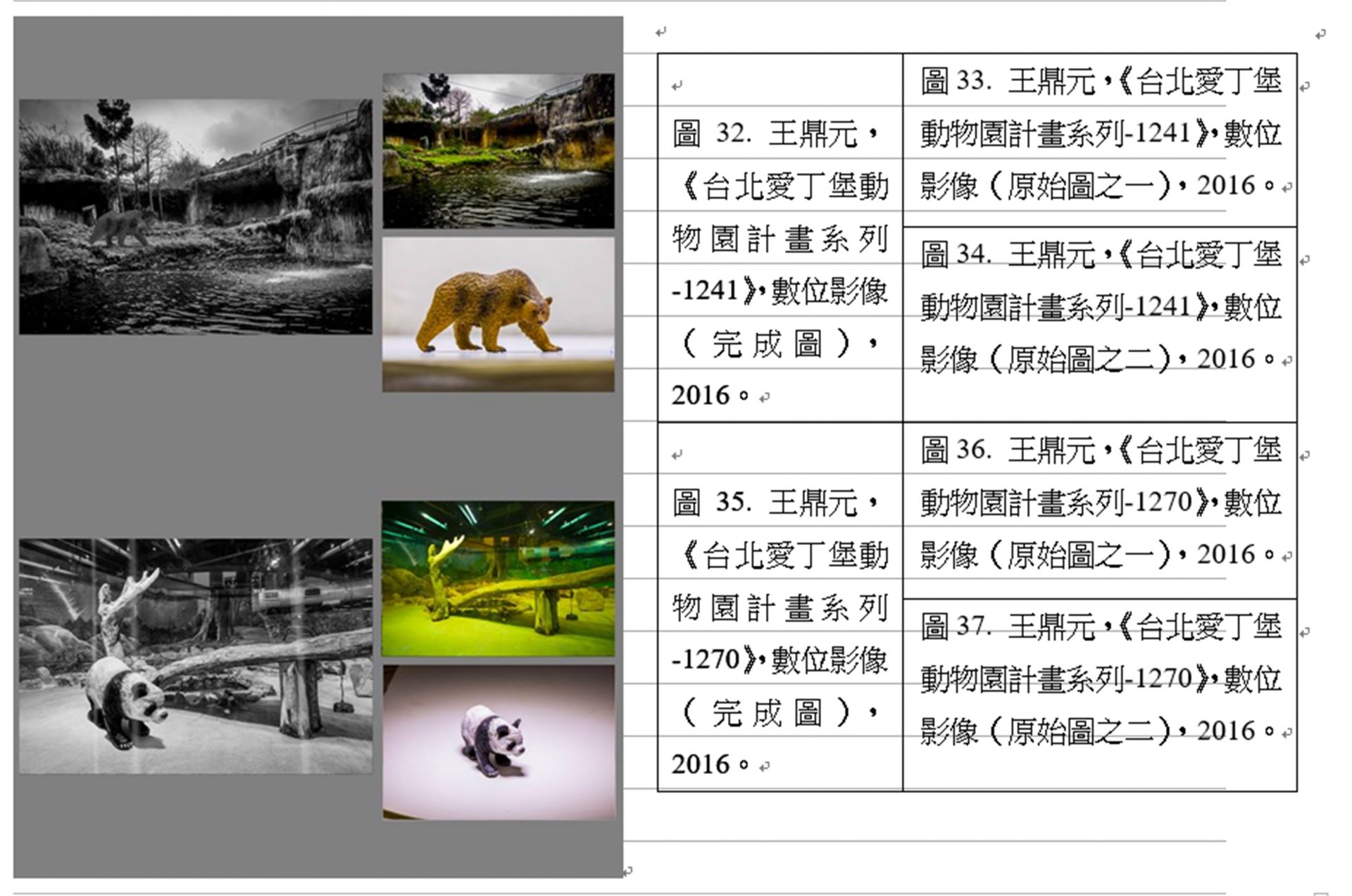

關於《台北愛丁堡動物園計畫系列》作品(圖32-37)創作的動機,王鼎元表示:「因為看了動物平權文獻有一篇寫到『英國愛丁堡動物園中大象區內沒有大象,只有一尊大象的雕像』的故事特別感動,又受到杉本博司《透視畫館》(Dioramas)系列作品以及丹尼爾‧比卡《幻相圖像》(Figure Fantasy)系列作品影響,所以開始想試著利用模型表現心中『沒有動物的動物園』會是怎樣的感覺?」[1]引起王鼎元創作的動機,除了沒有真實的動物,以假亂真的動物園之外,還有日本攝影家杉本博司(Hiroshi Sugimoto, 1948-)的《透視畫館》,這是杉本博司從1975年起進行長達四十年的黑白攝影系列作品,據說創作靈感是他1974年首次參觀紐約自然歷史博物館,當他看到博物館裡的動物標本不是已經滅絕,就是難得一見的瀕危物種時,他說:「我發現一件奇妙之事,就是動物製成的標本一旦放上舞台,怎樣都讓人感覺不再是真的。但閉上一隻眼睛、遠近感消失的瞬間,它們又突然看來如此活生生。我,發現了同相機般窺看世界的方法。無論是如何的虛像,一旦被攝影拍下,就成為實像。」[2]於是他利用相機拍攝,讓標本和它的背景融為一體,讓這些原本擺設在博物館中「假的」物件,擬似從原屬於他們的時代,跨越現實時空的限制,朝向現代而來。另一位影響王鼎元創作的加拿大攝影師丹尼爾‧比卡(Daniel Picard),他《幻相圖像》系列作品製作的過程如下:首先,他將收集來的1比6可動模型人形,四處尋找可拍攝場景的靈感。接著,拍攝設計布局後的背景,再到攝影棚內拍攝預備置入的可動人形,最後利用Photoshop數位修圖軟體,將人形與實際的場景合成,創造出極具幽默感和真實生活氣息的編導式作品。[3]反觀王鼎元則是搜尋世界各地的網站,將網購來的各種假的動物模型翻拍(圖34、37),同時實際拍攝台北動物園為背景(圖33、36),應用「加」法,將它們透過數位合成技術,組合並建置動物正在動物園中生活行走的樣態(圖32、35)。明明是錯置的虛假場景,合成的影像卻相當逼真,敘說著每一隻稀有動物在園裡生活的故事。

[1] 同註27。

[2] 參閱來源《北京文藝網》,引自「每日頭條」網址:https://kknews.cc/zh-tw/culture/2anory.html,2017/01/28瀏覽。

[3] 參閱「每日頭條」網址:https://kknews.cc/news/bbv5a6.html,2017/01/28瀏覽。

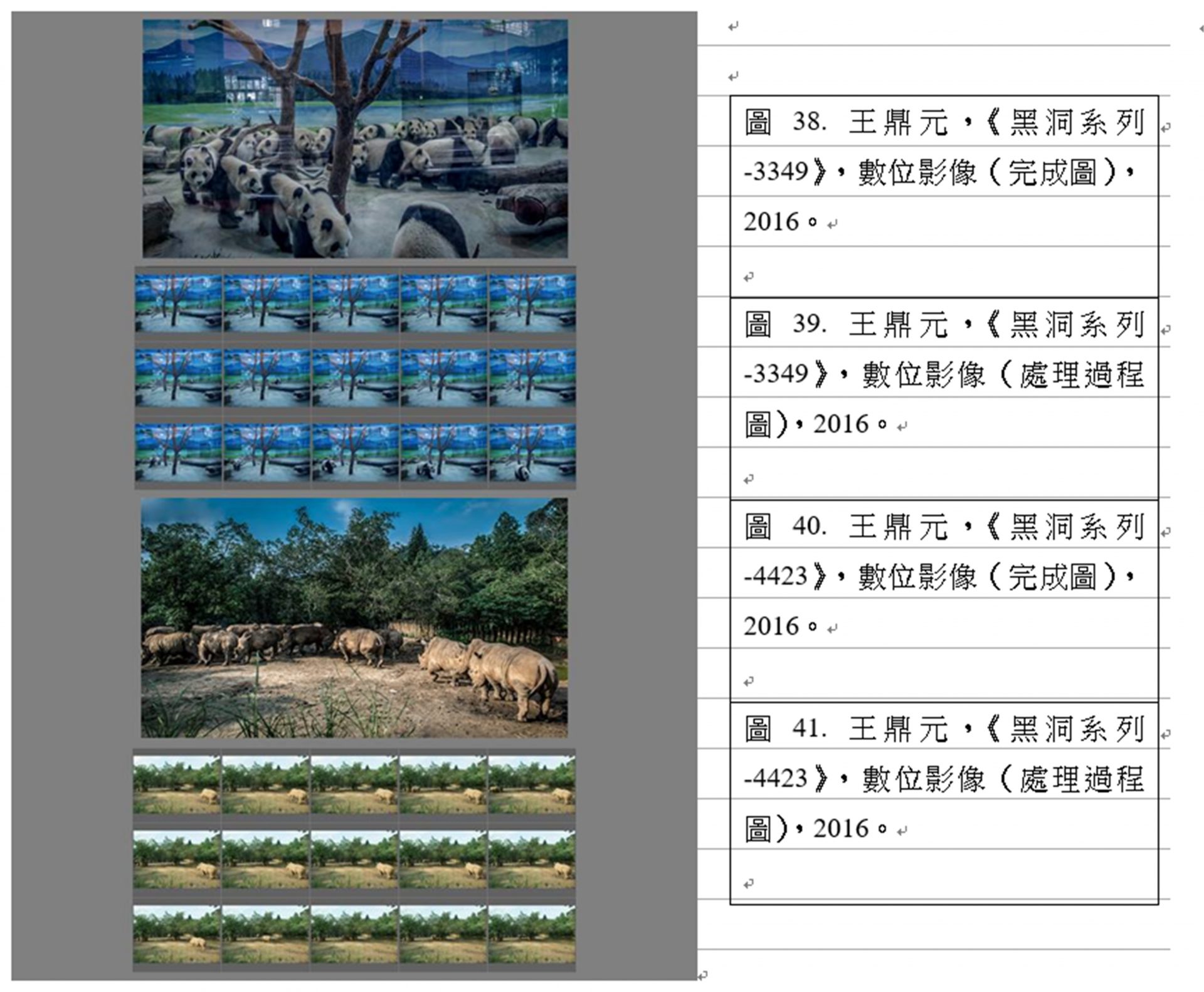

同樣是2016年,同樣是動物園做為背景,王鼎元《黑洞系列》作品(圖38-41)的表現形式卻大相逕庭,他以擬似記錄動物在園裡行走的軌跡,重現被關在動物園的動物,牠們一些重複性的行為。與抓拍動物正眼看他時呈現呆滯的行為《你眼中所見之處是我心中僅剩的藍:重複行為者樂園》系列不同,《黑洞系列》主要表現動物反覆的繞行行為,讓觀者可以感受到牠們的焦慮不安。這樣的焦慮感讓筆者聯想到以高雄動物園為拍攝背景的周慶輝,他聞名遐邇的編導攝影作品《人的莊園》,他認為:「我們也住在動物園裡,過著被制約的生活,社會是一個籠子,而我們都笑著看他人關在裡面!」[1]周慶輝這系列的作品,主題聚焦在一種被囚禁、宰制和框架的現代生活。他將場景中的各個角色塑造成70年代穿著流行服飾的世俗人物,除了表達對過去美好年代的懷舊情愫之外,藉由呈現不符合現實的面容與姿勢,對映現代社會中某些人難以融入大環境之中的現象。這系列的影像畫面充滿偏藍色詭異的氛圍,散發令人毛骨悚然的迷惑與詭譎。王鼎元《黑洞系列》的影像內容,也充滿著荒誕與不真實感,至於為何將這系列取名「黑洞」的原因,他說:「是因為看了一部電影「星際效應」,影片中的主角透過黑洞,進入超立方體內,又因經由重力貫穿了所有的時間軸,得以看到不同時間的自己。作品畫面中重複出現的動物,若站在牠們的角度來看,就好像處於超立方體內一樣,可以看見前一秒或下一秒不同時間的自己,而這超立方體(作品)是透過暗箱(相機)所拍攝出來,而這吸光的暗箱,就像可以吸收光線的黑洞一樣。」[2]筆者認為這系列的影像已經超越現實時間的限制,擬仿動物可以自由穿梭在不同的時空看見自己,顯現出人類長久以來的夢想,如同杉本博司也認為透過攝影,「實現“想讓時間停止”這一人類根本願望的日子也正日益臨近。」[3]然而,當這樣的願望得以實現時,落入吸光的黑洞裡,恐怕將帶給人們更多無明的恐慌,或就能超脫人類對自然界慣有的知覺。

[1] 資料來源參閱《人的莊園》,引自:http://mytfamshop.com/index.php?f=4&t=2&c=14&id=2432,2017/01/28瀏覽。

[2] 根據王鼎元於2017年1月28日的書寫文稿,為了區分特意使用標楷體。

[3] 杉本博司,林葉譯《現象》,桂林:廣西師大出版,2015,頁67。

再觀王鼎元《黑洞系列》作品中所使用的「加」法,更是一種大量複製的誇飾法,拼貼組合數張同樣的動物在園內的移動(圖39、41),雖然這些動物不斷繞行的重複性行為不是由他所指導出來的,而是憑借數位軟體的拼貼等功能,將文明社會中所建蓋的動物園裡的動物們「行走的軌跡,用像似拍攝分解動作一樣的連續攝影,一張張的拍下來,並將牠們的身影全部後製壓縮在同一張照片中,讓畫面有種被壓迫到不舒服的感覺。」[1]他將這些畫面編製成動物在圈養的空間裡,因為連續性的繞行產生盲目跟從的效果,這樣的擬像形成超度的現實感與焦躁感,象徵現代社會的文明病。

結語

本文以洪世聰的《沙域系列》作品、《迫降系列》作品與《換位與後設系列》作品,探討他如何運用「減」法的概念,去解構原本所拍攝的空間影像,完成一幅幅對應自己的生活哲學。同樣以王鼎元《台北愛丁堡動物園計劃系列》作品和《黑洞系列》作品,說明他如何應用編導的手法,在以動物園背景為場景中,「加」入虛擬動物的各種行為,對照人類處於現代文明之下也可能會出現的行為。多虧數位技術的發明,影像得以使用加加減減的表現手法,讓創作者的觀念更可以輕而易舉地呈展在攝影作品之中。回顧攝影術的社會地位,它「曾被認為太平淡無奇,不算是藝術(波德萊爾);太機械化,不夠真實(羅丹);在本質上是一種不介入的行為(桑塔格)。」[2]或如1978年,約翰‧沙考夫斯基(John Szarkowski, 1925-2007)策畫「鏡與窗:1960年以來的美國攝影」(Mirrors and Windows: American Photography since 1960)展覽的序言中闡明:「他們之間的差異並不是以他們作品的相對力或者原創性來衡量的,而是他們對什麼是一張照片的概念的理解:它是一面映照創造它的藝術家肖像的鏡子,還是一扇讓人更好地理解世界的窗戶?」[3]沙考夫斯基同時強調攝影應該是窗戶也是鏡子。如今隨著數位科技的發達,這些評語將被重新演繹,攝影已經變得無奇不有;因機械化引起的內爆效應,使得影像的內容比真實還要超度真實;而且創作者可以自由介入、刪減增修與編導事件;它的功能,除了是窗戶與鏡子之外,還可能是哈哈鏡、凹凸鏡,「呼喚著以更具思想性、更少盲目性的方式建立起真實,」[4]以及符應「藝術作為攝影」(班雅明)的預言,建構出攝影藝術的擬像美學。

再者,筆者觀察到洪世聰與王鼎元在應用創作的元素中,會將同樣的元素,做出不同的效果,易言之,透過「窗戶」看到的內容,經由反射內心的「鏡子」,卻能映照出多面性的內在思想,這正是拜數位科技之賜才能達到的成果。譬如洪世聰的創作作品中,圖3和圖13使用同一張在雙春沙灘上所拍到的影像,應用不同的「減」法解構出不同的空間影像;而王鼎元的創作作品中,圖35和圖38皆是以貓熊在動物園的情景,應用不同的「加」法編導出不同的戲碼與故事。這些虛構的影像,形成一禎禎如假似真的擬像,表現影像的美學之外,更能照映出創作者所要傳達的觀念與想法。本文雖然主要介紹皆具有美術學養的洪世聰與王鼎元,他們倆位所創造的數位攝影藝術作品,雖不足以囊括所有的擬像美學體系,但他們的作品受到台灣攝影界的肯定──雙雙獲得TIVAC首獎──作為其中的代表者,可說是綽綽有餘。

[1] 同上註。

[2] Fred Ritchin(弗里德‧里奇)著,潘望譯,《攝影之後(After Photography, 2009)》,南京:南京大學,2015,頁135。

[3] 參閱劉張鉑瀧,引自「壹讀」網址:https://read01.com/EByO08.html,2017/01/28。

[4] Fred Ritchin(弗里德‧里奇)著,潘望譯,《攝影之後(After Photography, 2009)》,同前註,頁145。