蔡丹君丨書法史視域下的《陶淵明集》蘇寫本版本考察

蔡丹君 2021/12/20

摘 要:所謂“北宋寫刻蘇東坡手書《陶淵明集》”(以下簡稱為“蘇寫本”),是基於蘇陶關係的傳說而製作的,並非蘇軾親寫。王氏宣和本陶集,被認為是蘇寫本的北宋底本,但無法被證實。從宋至明,以手書上板為主要版刻特徵的蘇寫本,從崇尚蘇寫大字體到摹寫東坡行楷,書風不斷變遷,反映了不同時代對蘇體書法的偏好。蘇寫本在目錄與異文方面保留了宋庠本的若干特徵,長期以來被視為宋本。經爬梳,真正與曾紘本(即汲古閣舊藏十卷本《陶淵明集》)有較大區別的校語異文有9處,它們在內容上反映了蘇寫本出於曾紘本之後而非它之前的版本。

關鍵字:蘇寫本 陶淵明集 蘇軾書法

在陶集研究領域,被命名為“北宋寫刻蘇東坡手書”的《陶淵明集》(以下簡稱為“蘇寫本”)影響很大,一直被視為宋本,是諸家校訂陶集的主要參考之一。它的底本,過去常被認為是北宋“王氏宣和本”[1],因此“王氏宣和本”有時候直接被呼作“蘇寫本”[2]。李公煥本陶集所附佚名氏跋所指的“紹興本”,被認為是宣和本的複刻本[3];蘇寫本是手書上板,書法與蘇東坡體關係密切,甚至有人認為是蘇東坡真跡;蘇寫本也有“宋本作某”等宋庠本校語和相類似的避諱、異文等,與其他宋本頗有相似處。基於這些意見,過去關於蘇寫本最為篤定的判斷是:“現存傳為蘇軾筆跡的蘇寫本,亦即清代何義門所說的北宋宣和本,是名實相符的陶集舊本。”[4]

事實上,傳說中“字畫乃學東坡書”的宣和王氏本陶集早已佚失。現存蘇寫本,皆是從清康熙三十三年(1694)汲古閣重刻蘇寫本而來的,產生年代略晚。葉德輝《郋園讀書志》則云“此書自宋刻後,有毛氏汲古閣重刊宋本”[5],仍認為它是宋本。明代後期圖書市場出現了多種蘇寫陶集,它們的書風頗有不同。如錢謙益手中的蘇寫本,是中楷寫成。而毛扆見過的錢遵王所示的陶集,“筆法宛似蘇體,意從蘇本翻雕者”[6]。蘇寫本與具有匯校本性質的曾紘本文字相異之處共有41處,但這些區別,主要不過是正文和校語位置的互換,而真正完全相異者,約為9處,它們反映了蘇寫本在陶集內容上的版本價值。以下試詳論之。

一、東坡書陶:製造蘇寫本《陶淵明集》的基礎

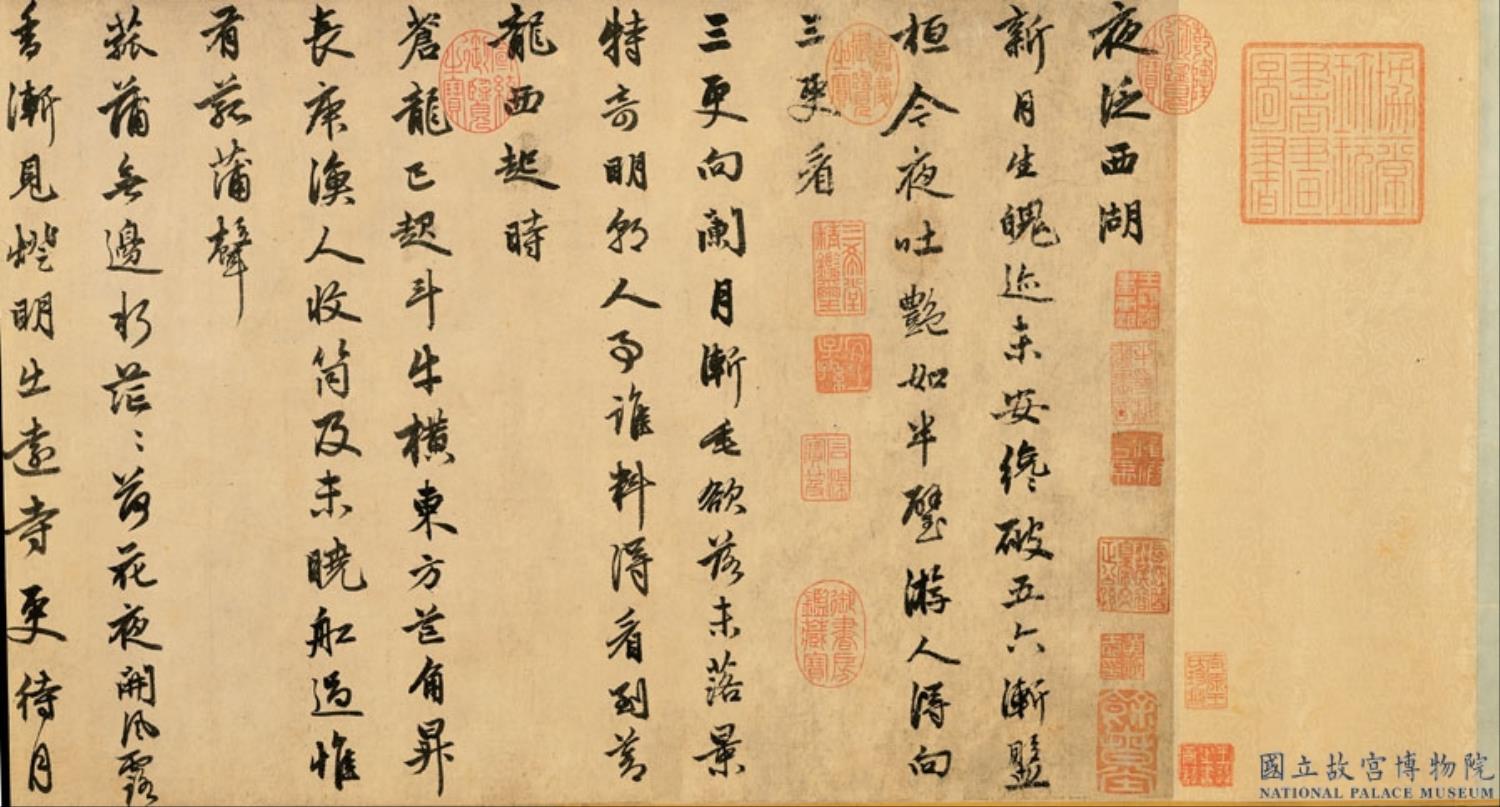

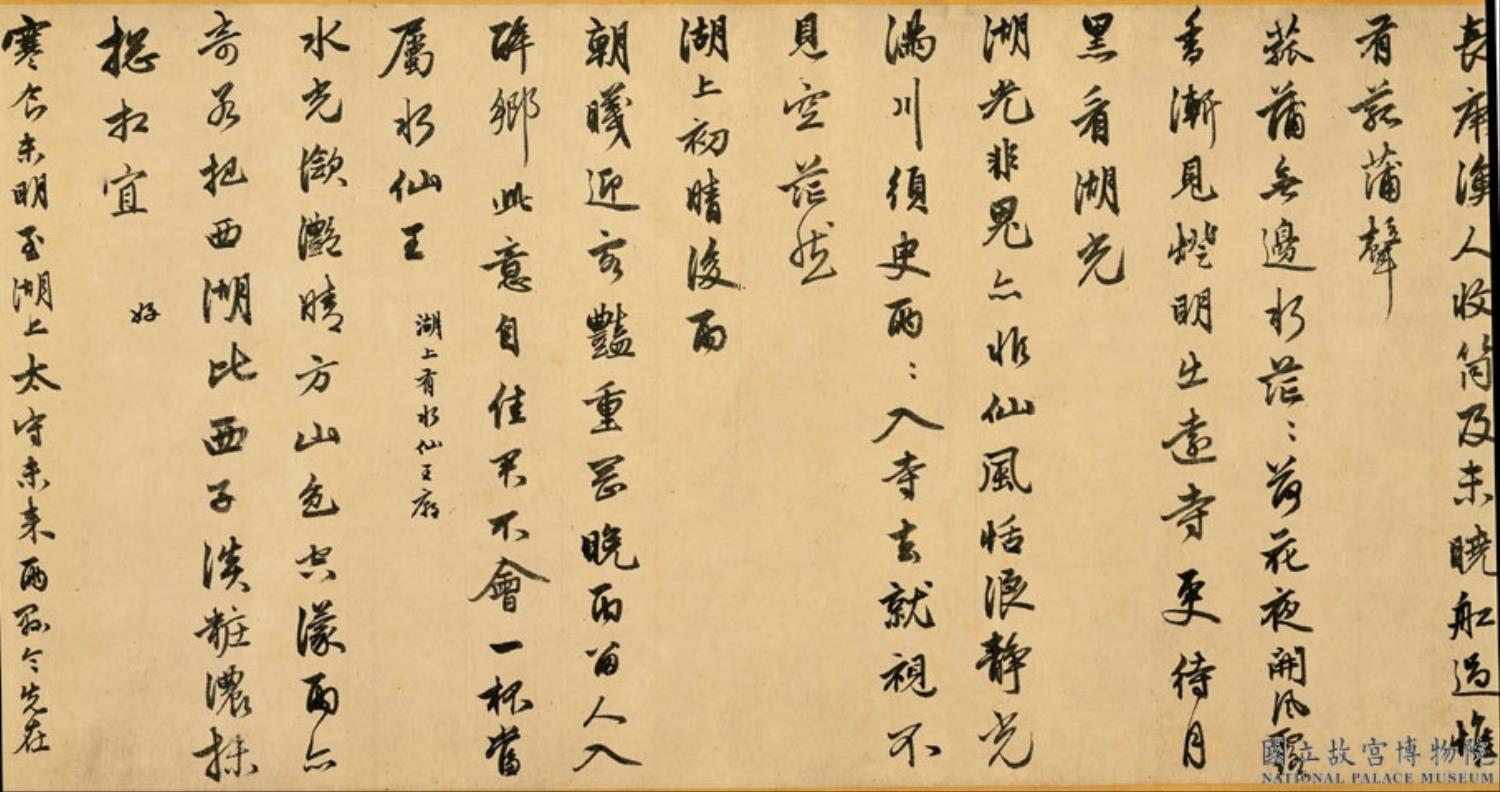

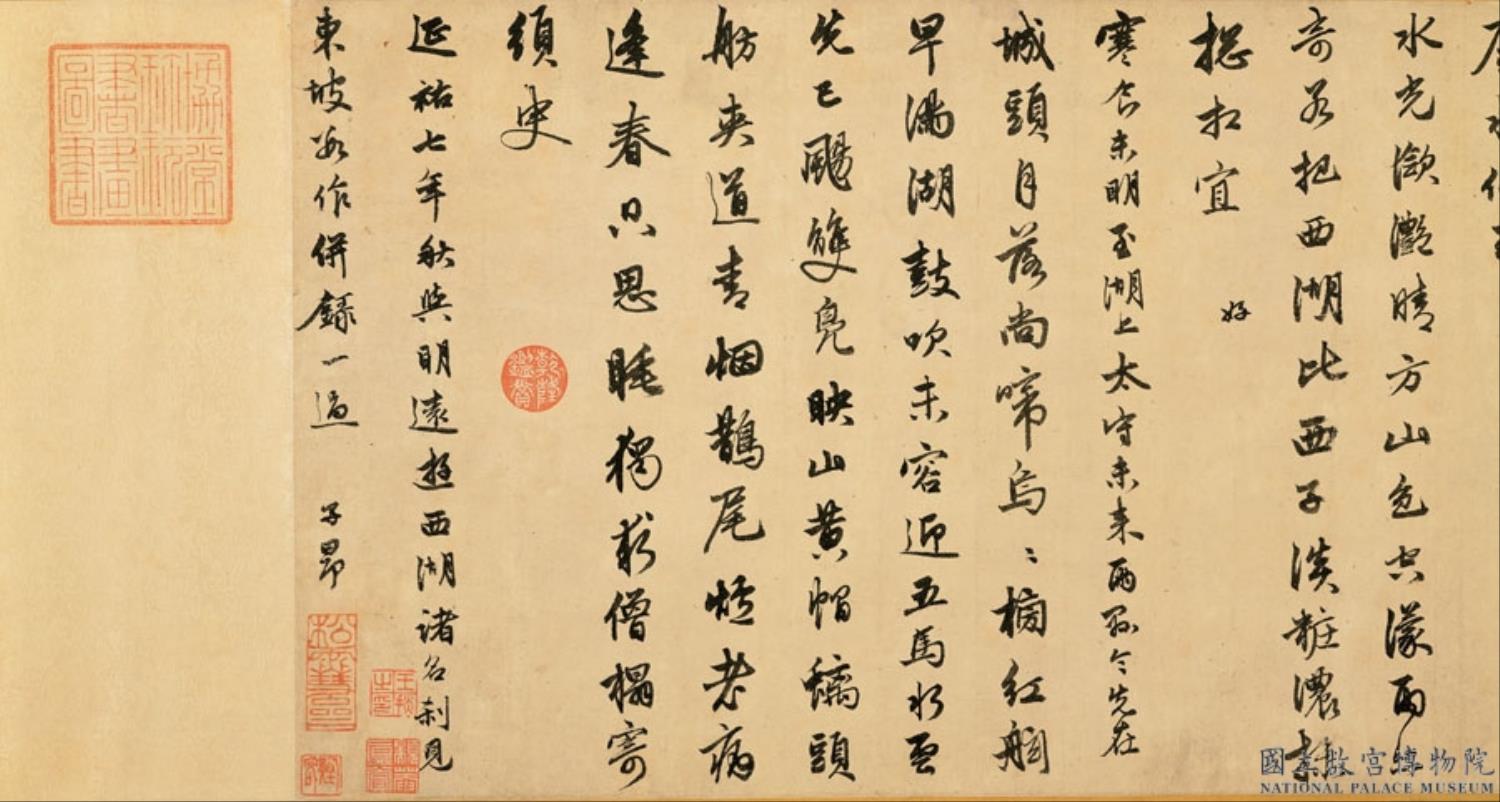

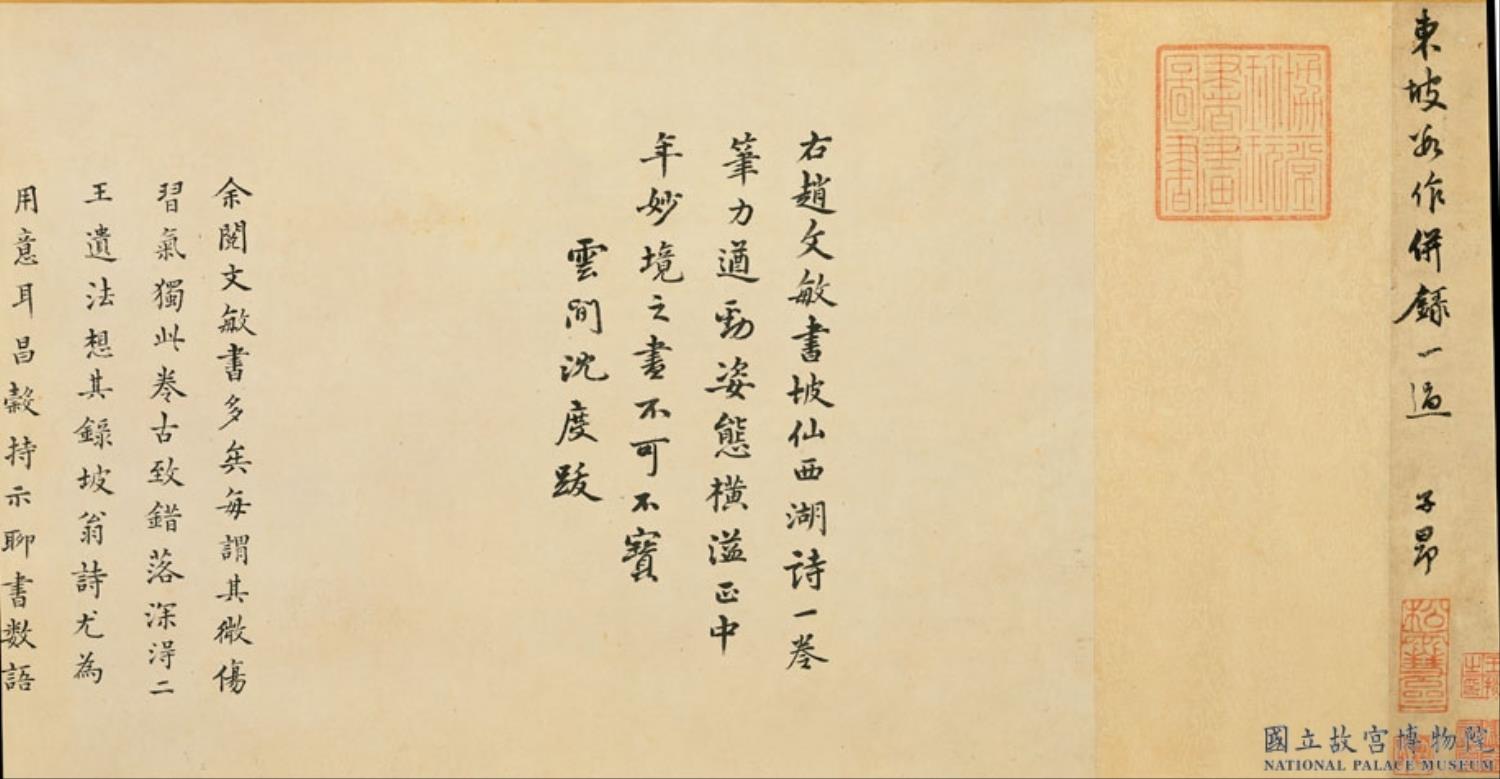

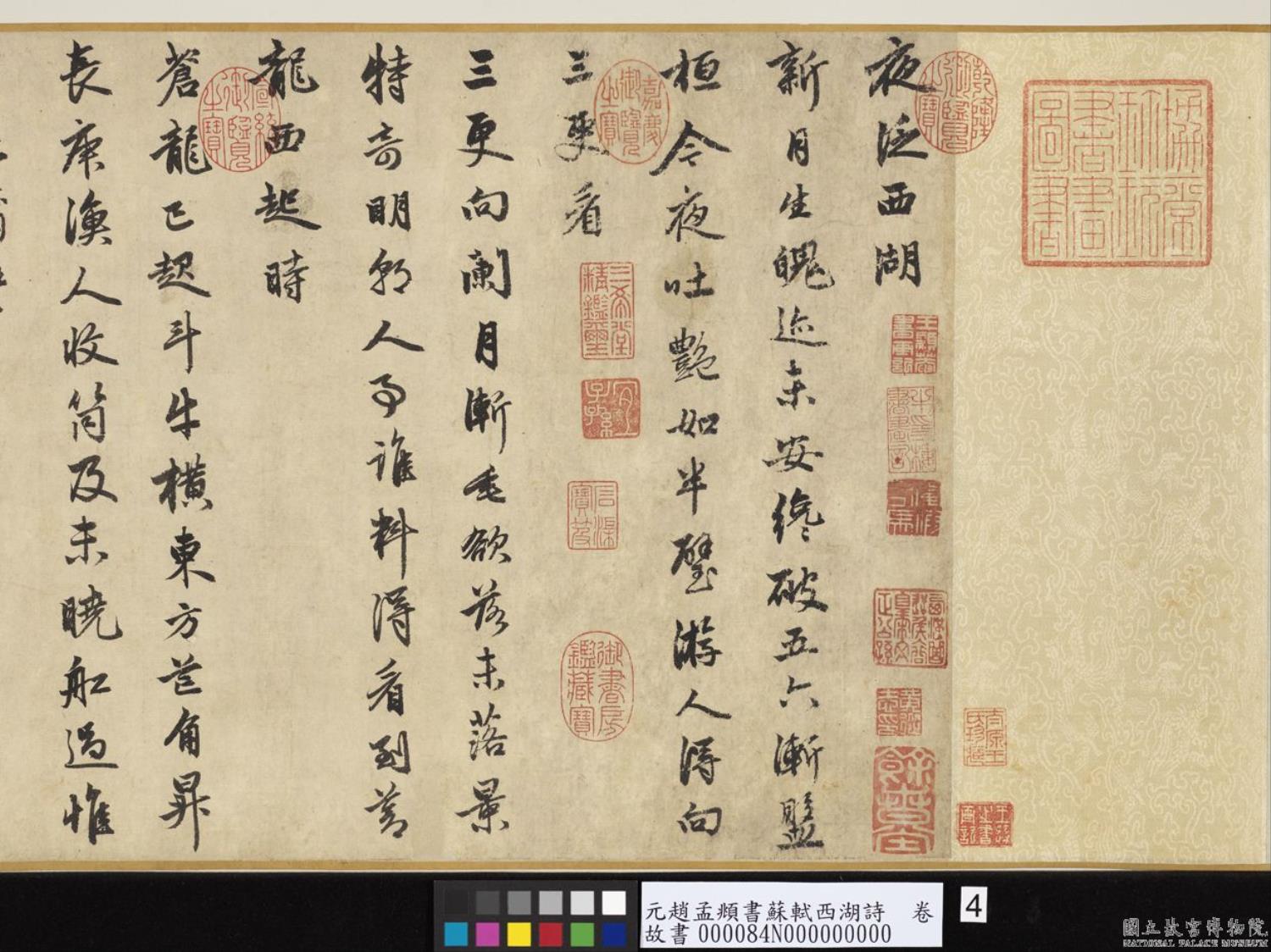

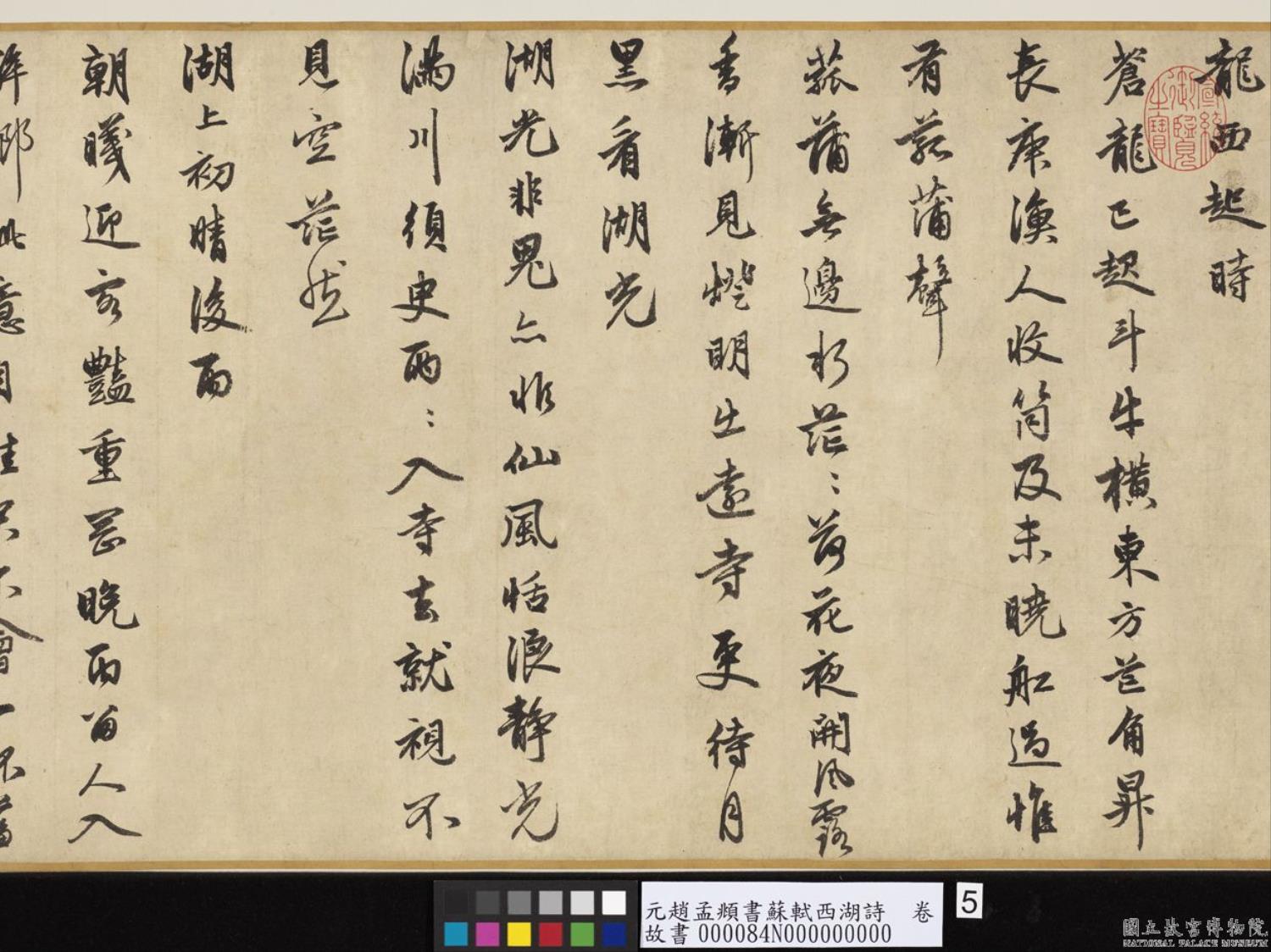

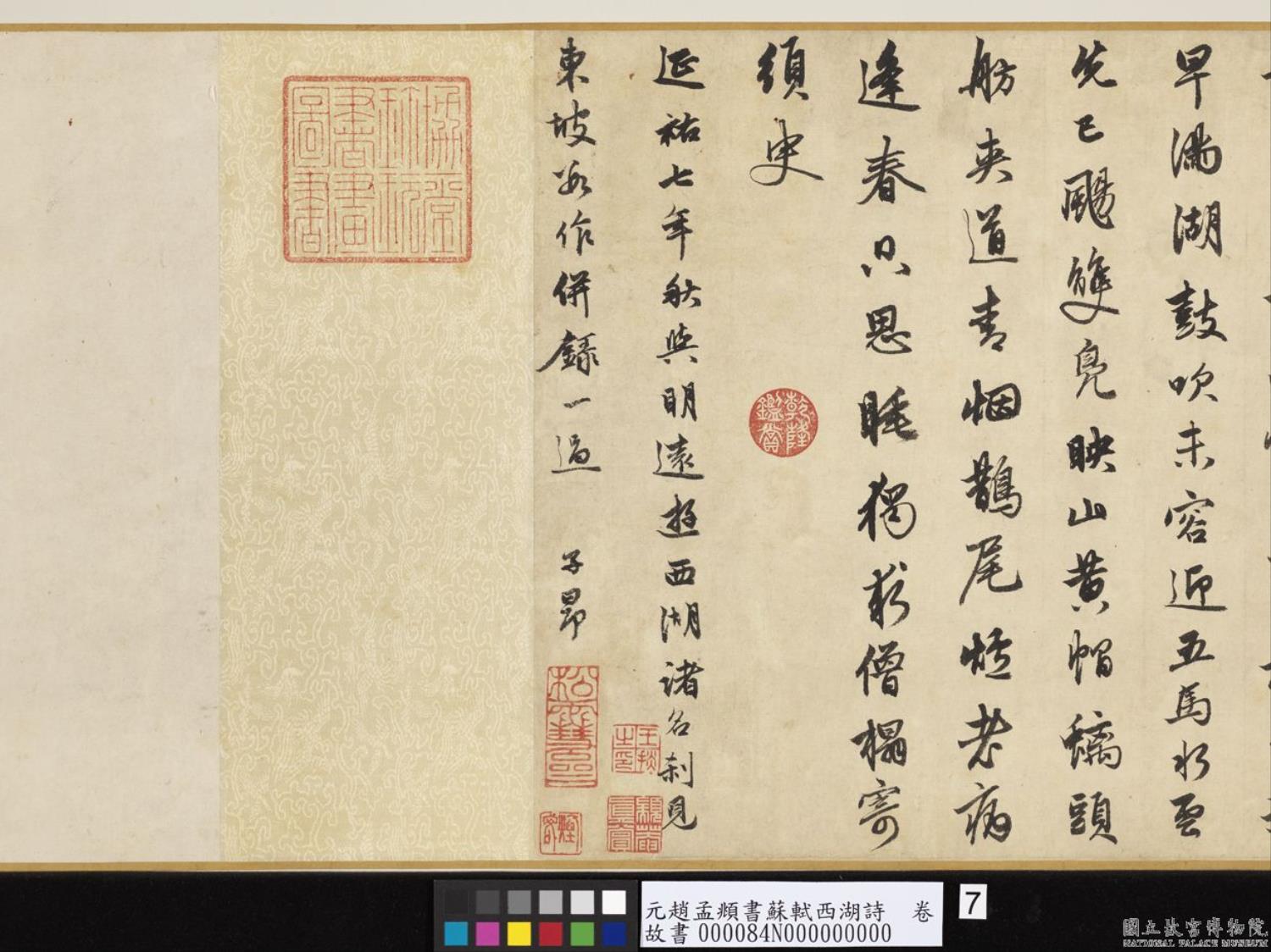

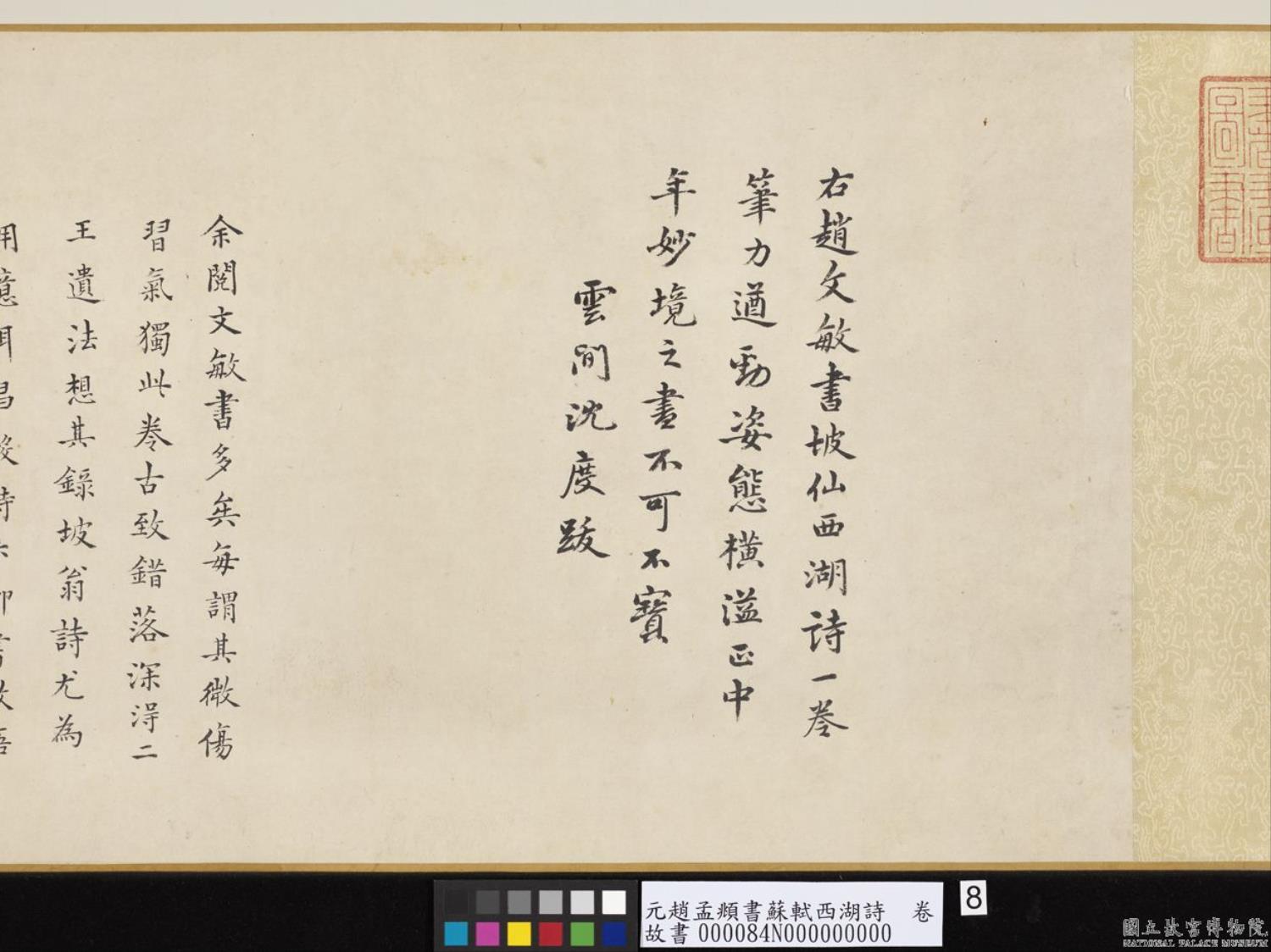

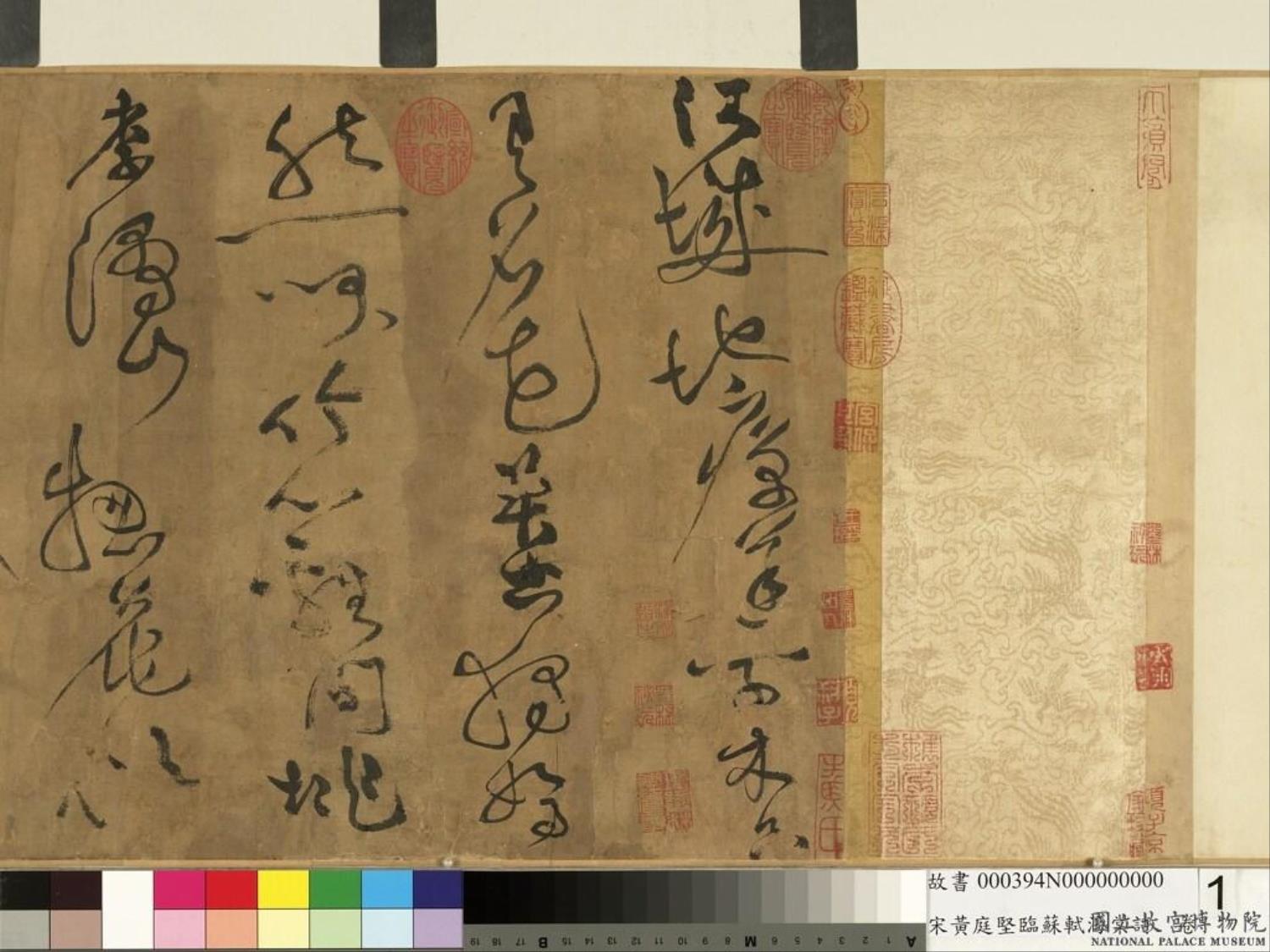

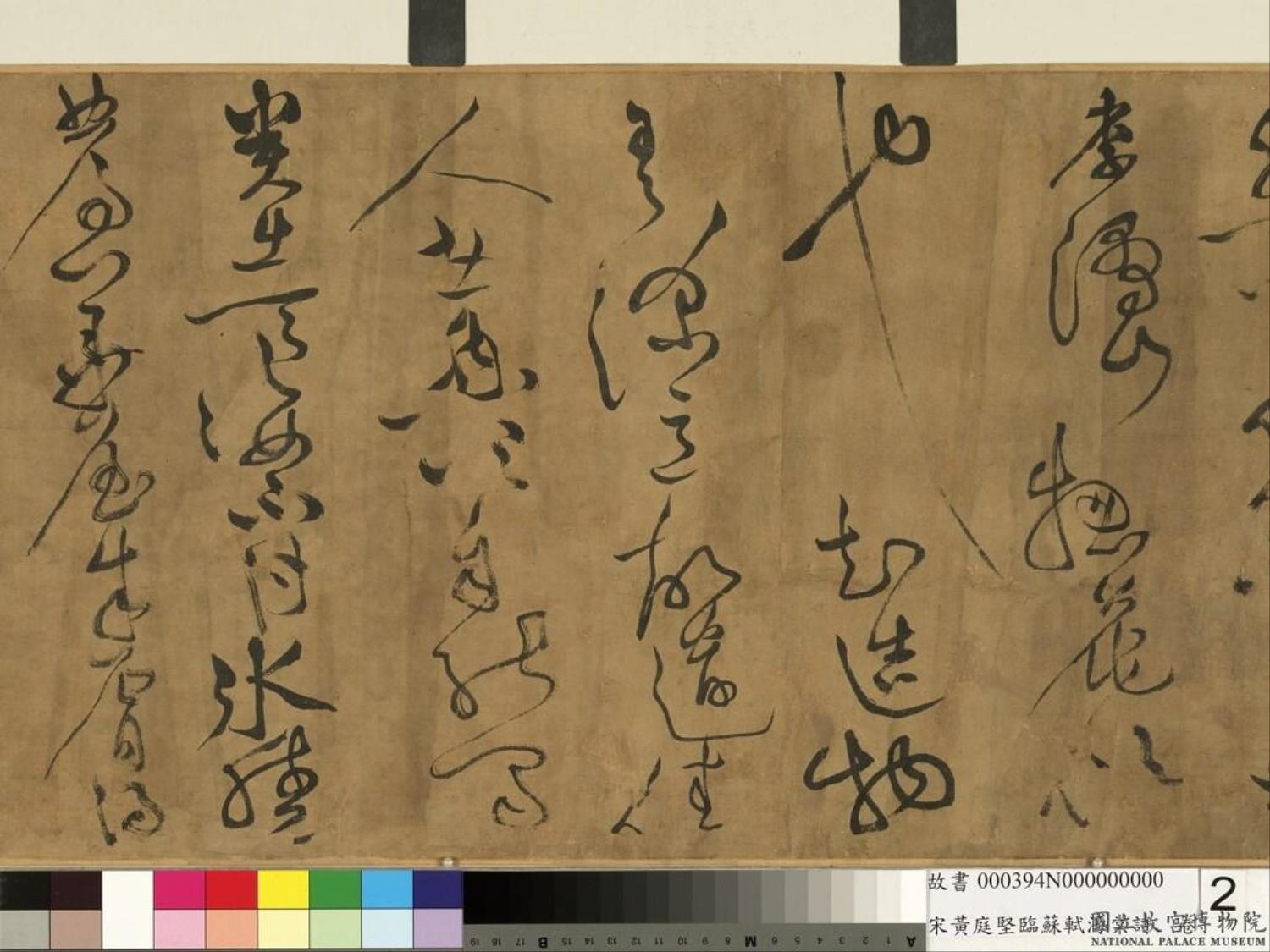

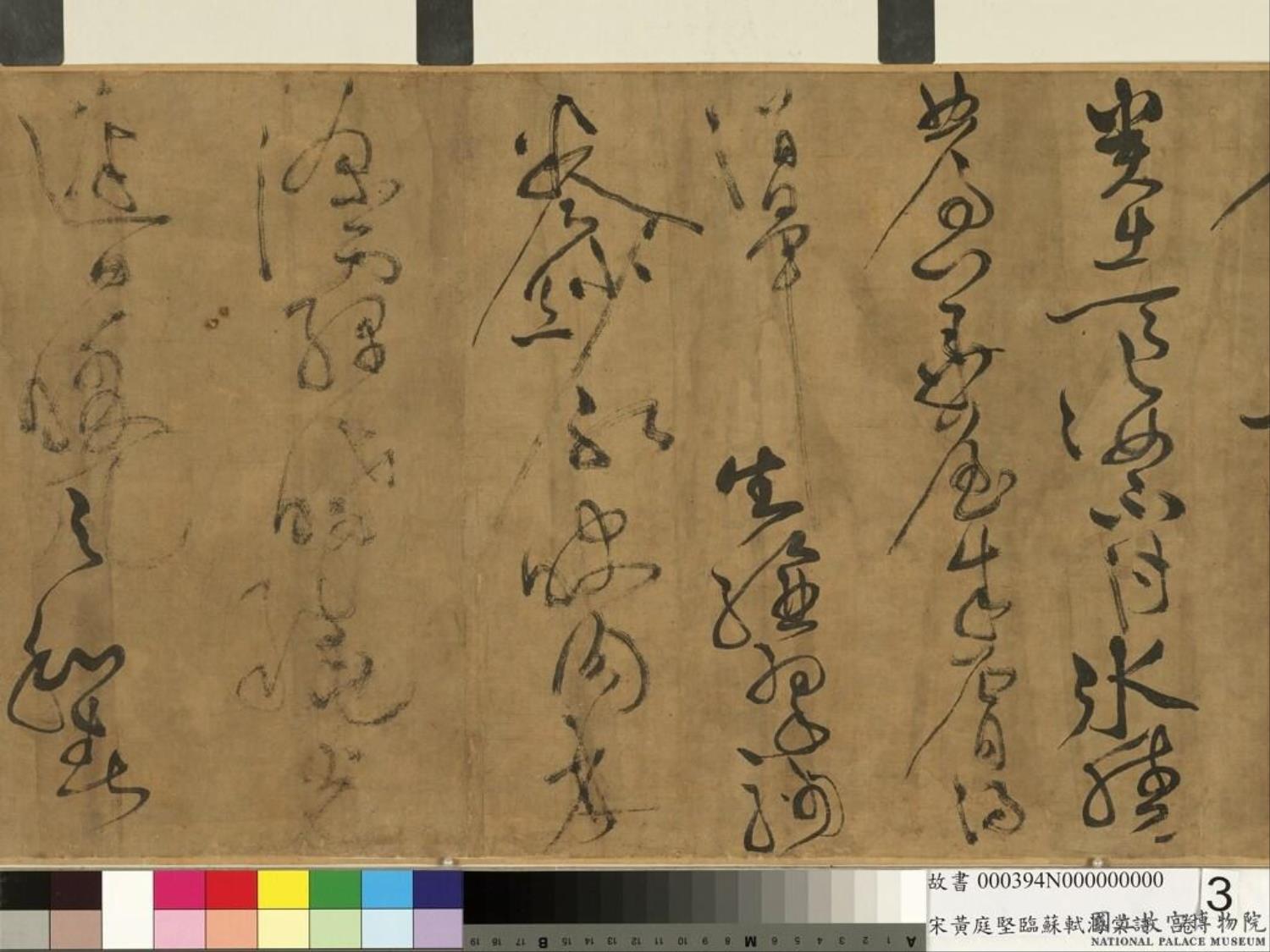

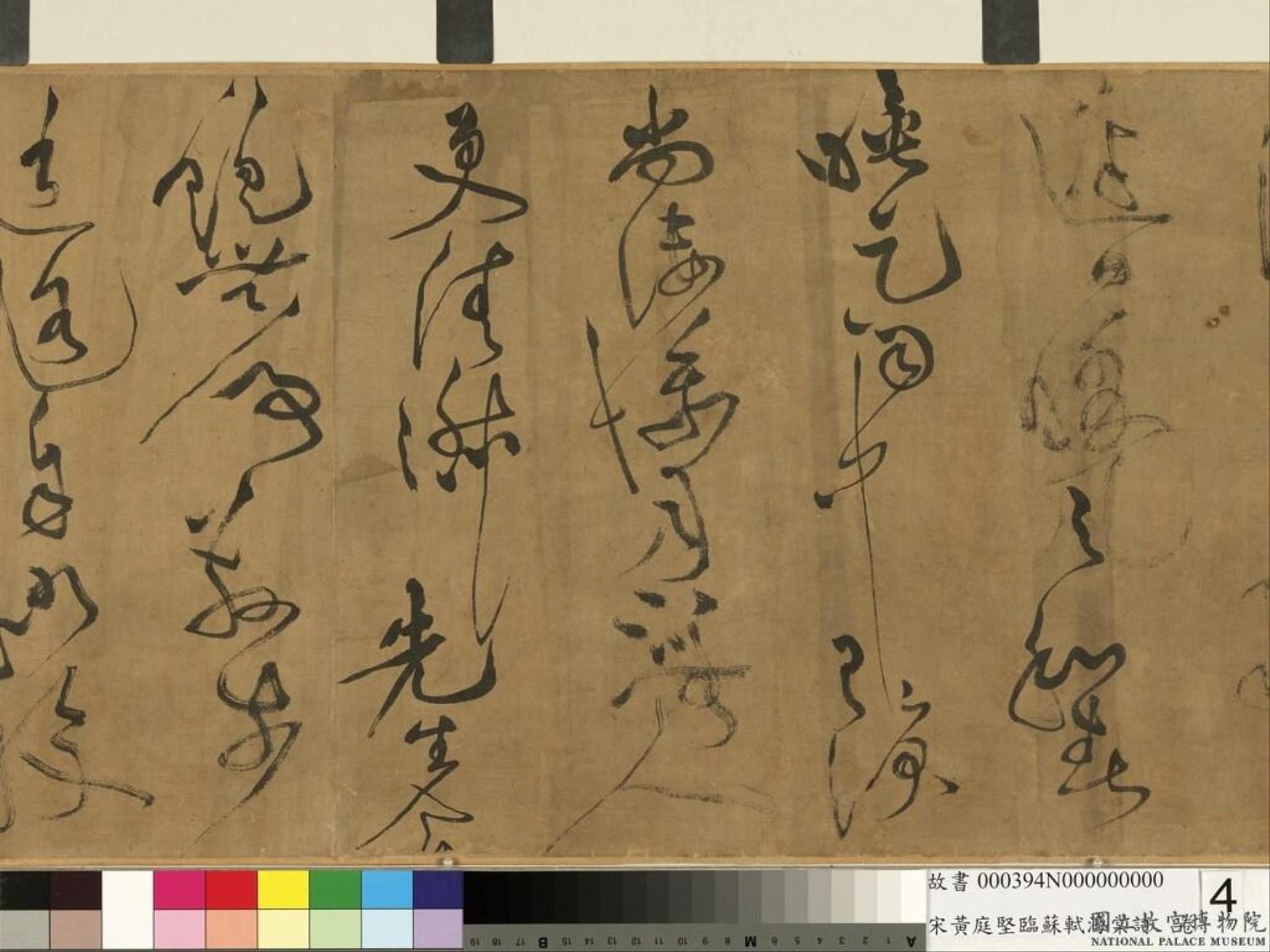

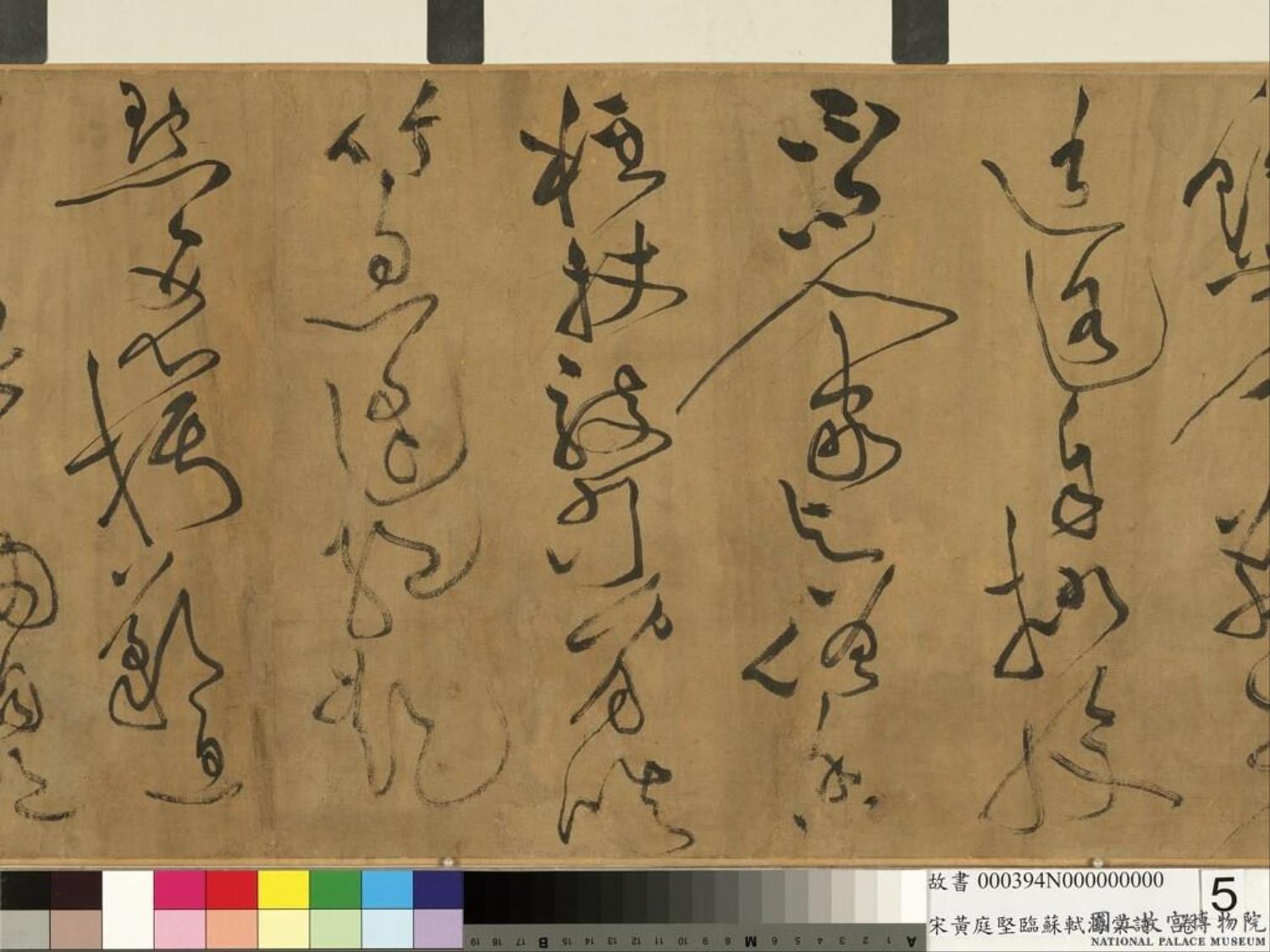

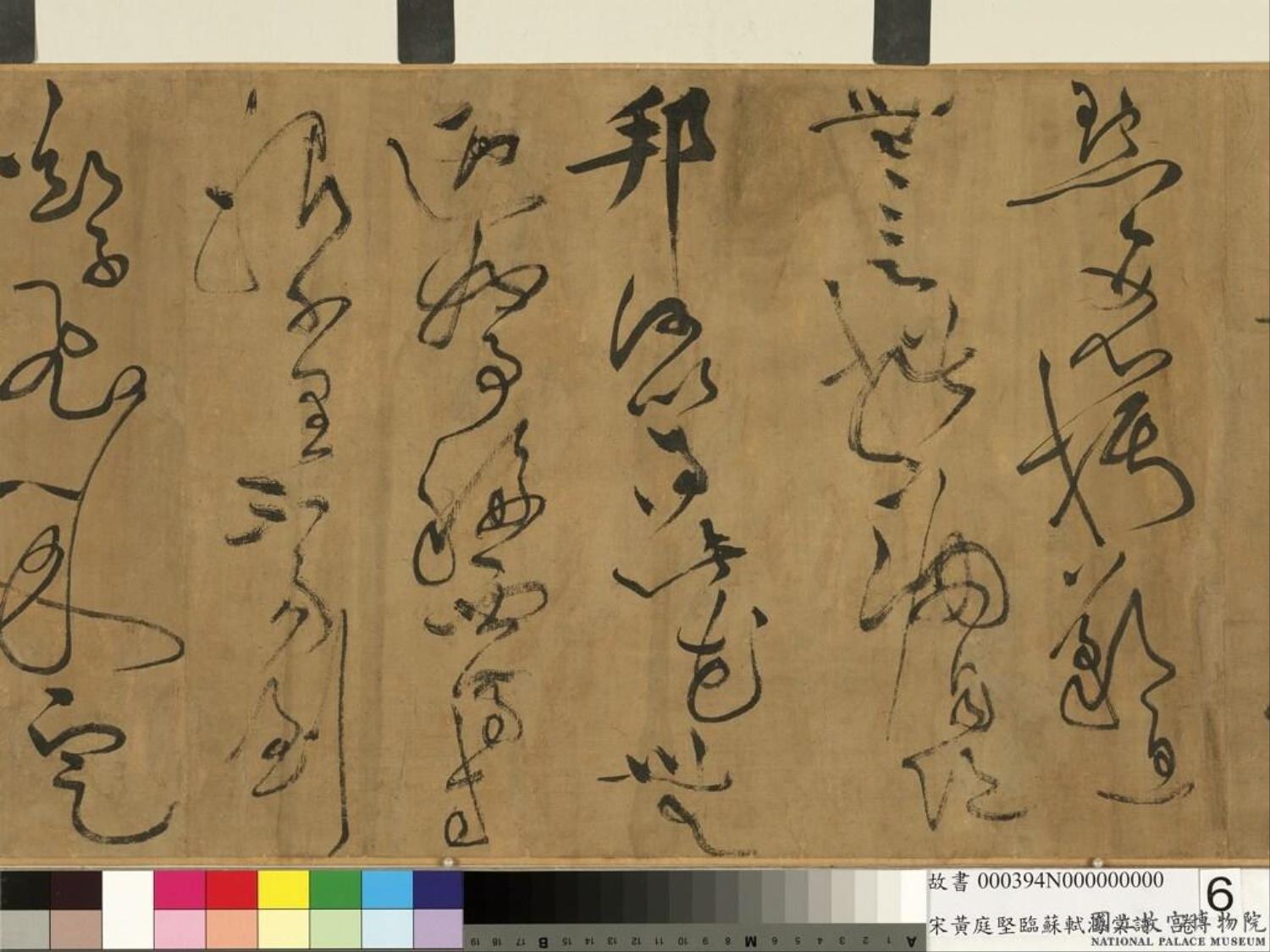

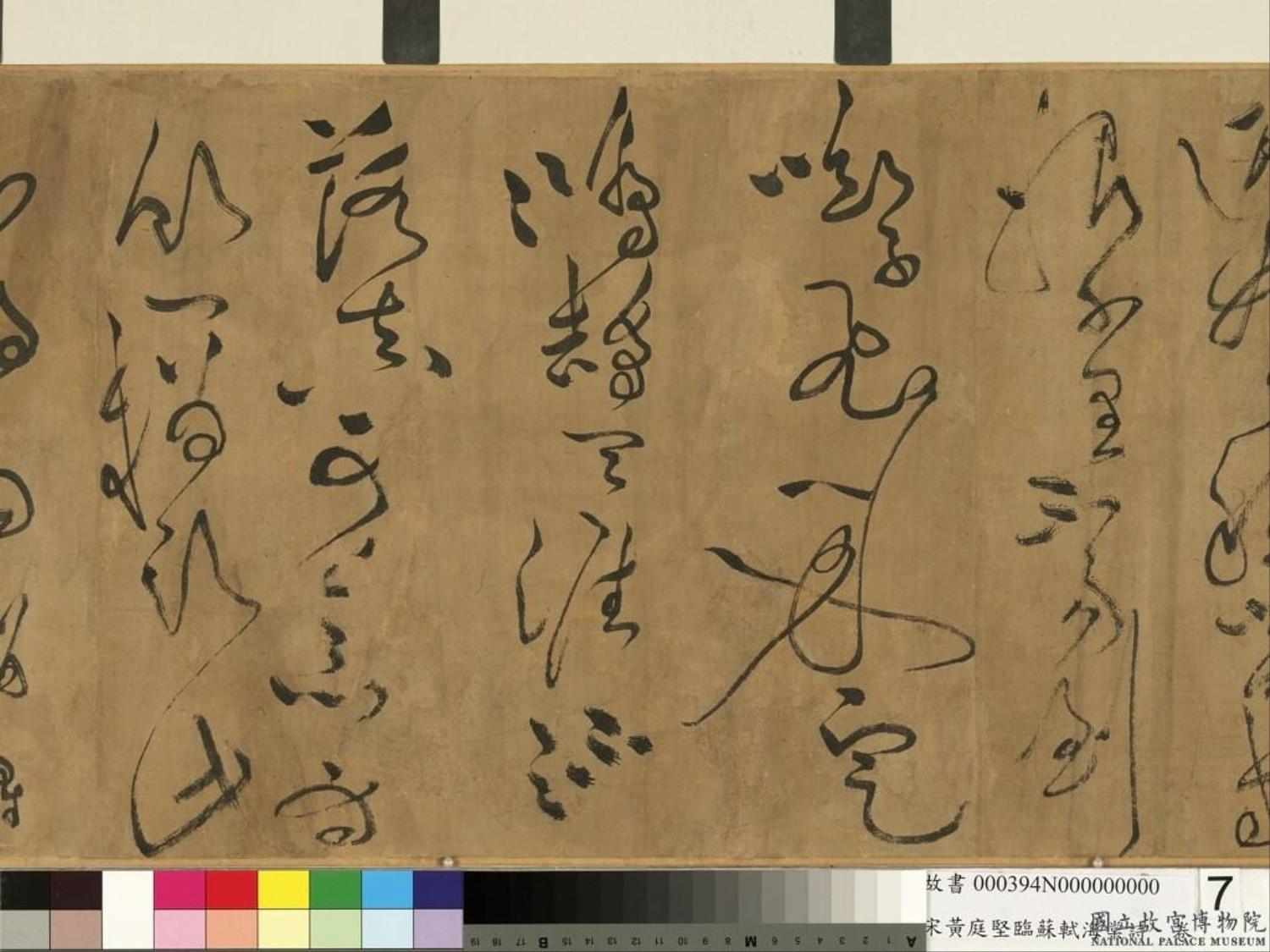

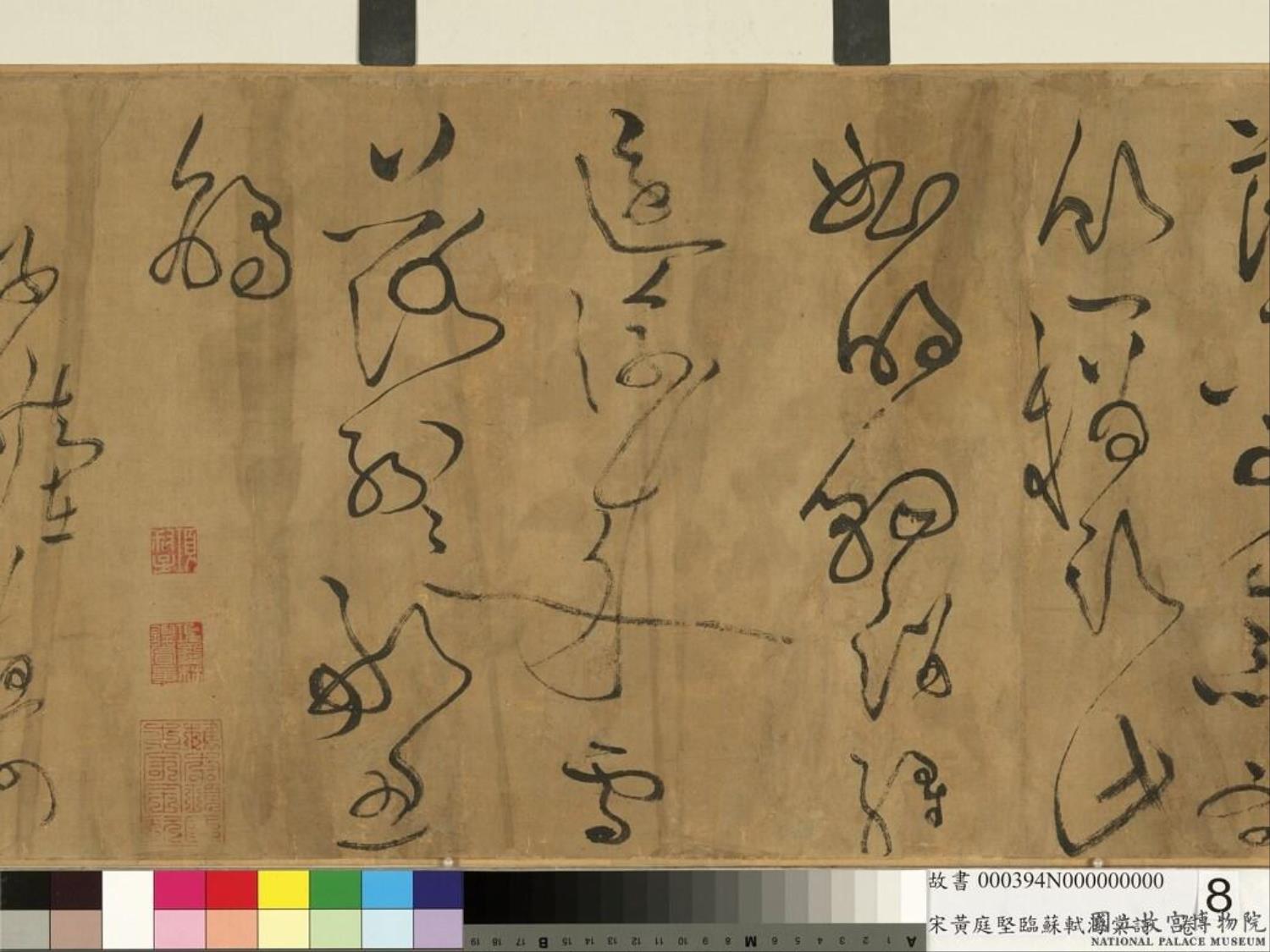

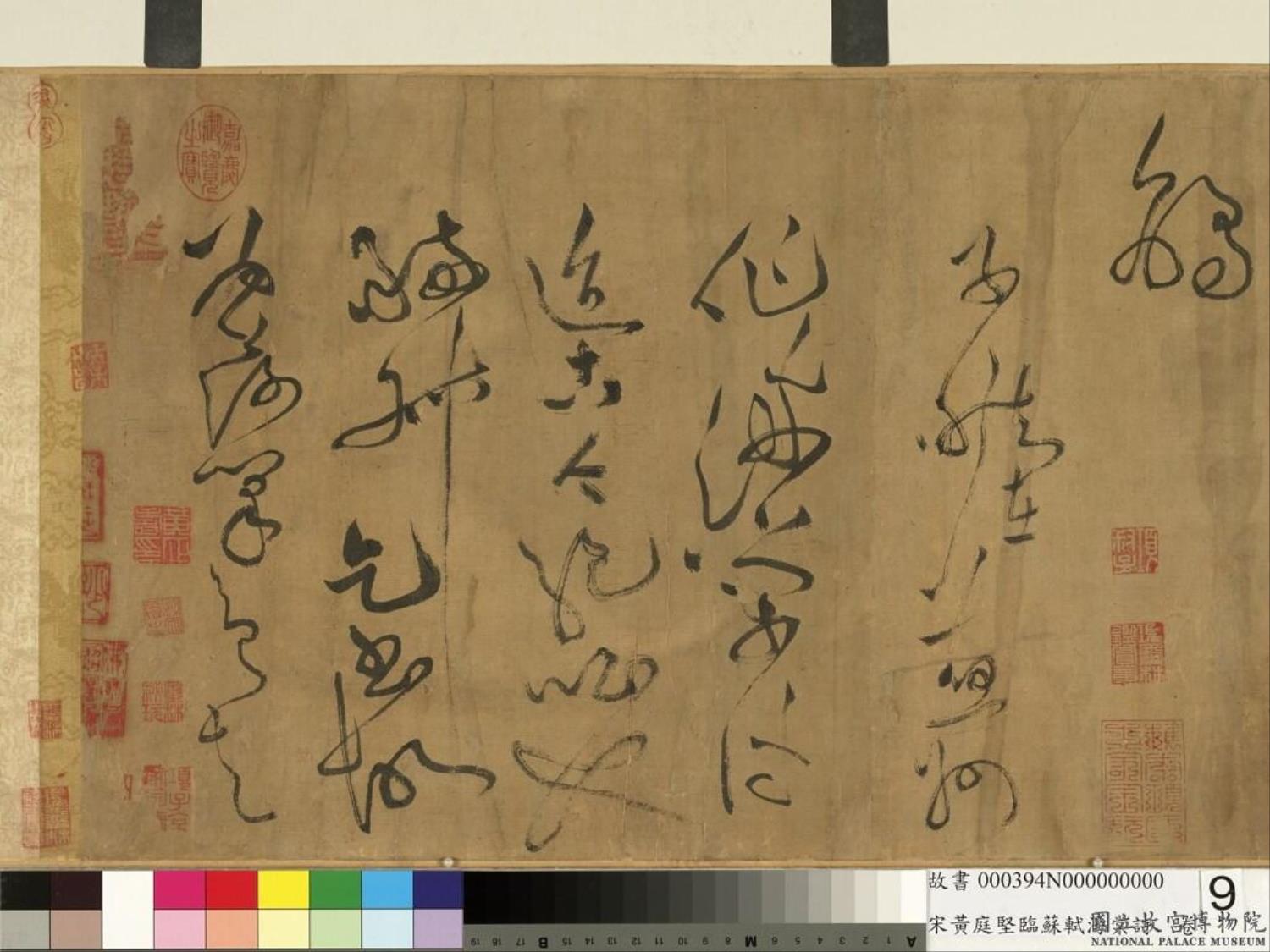

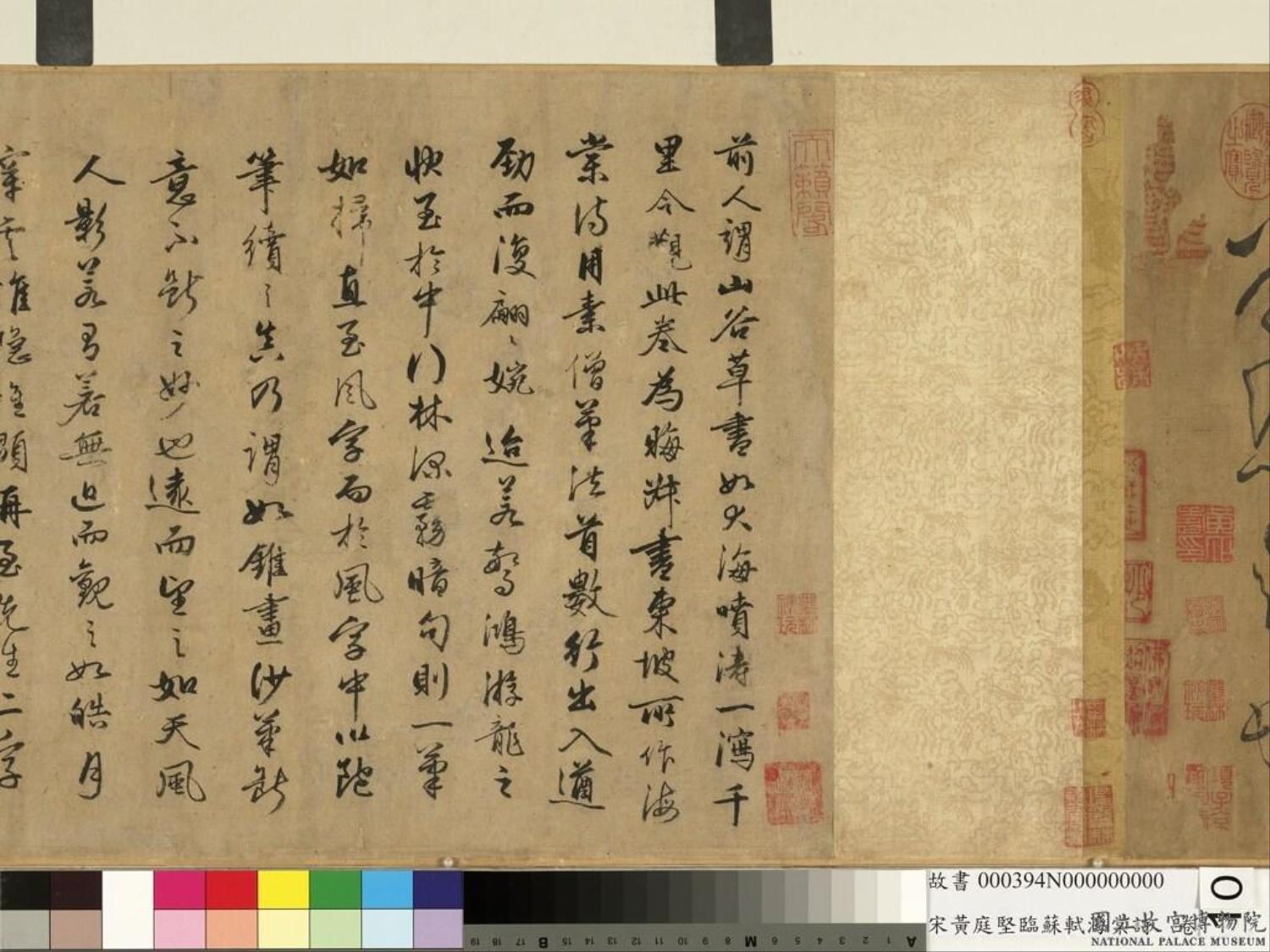

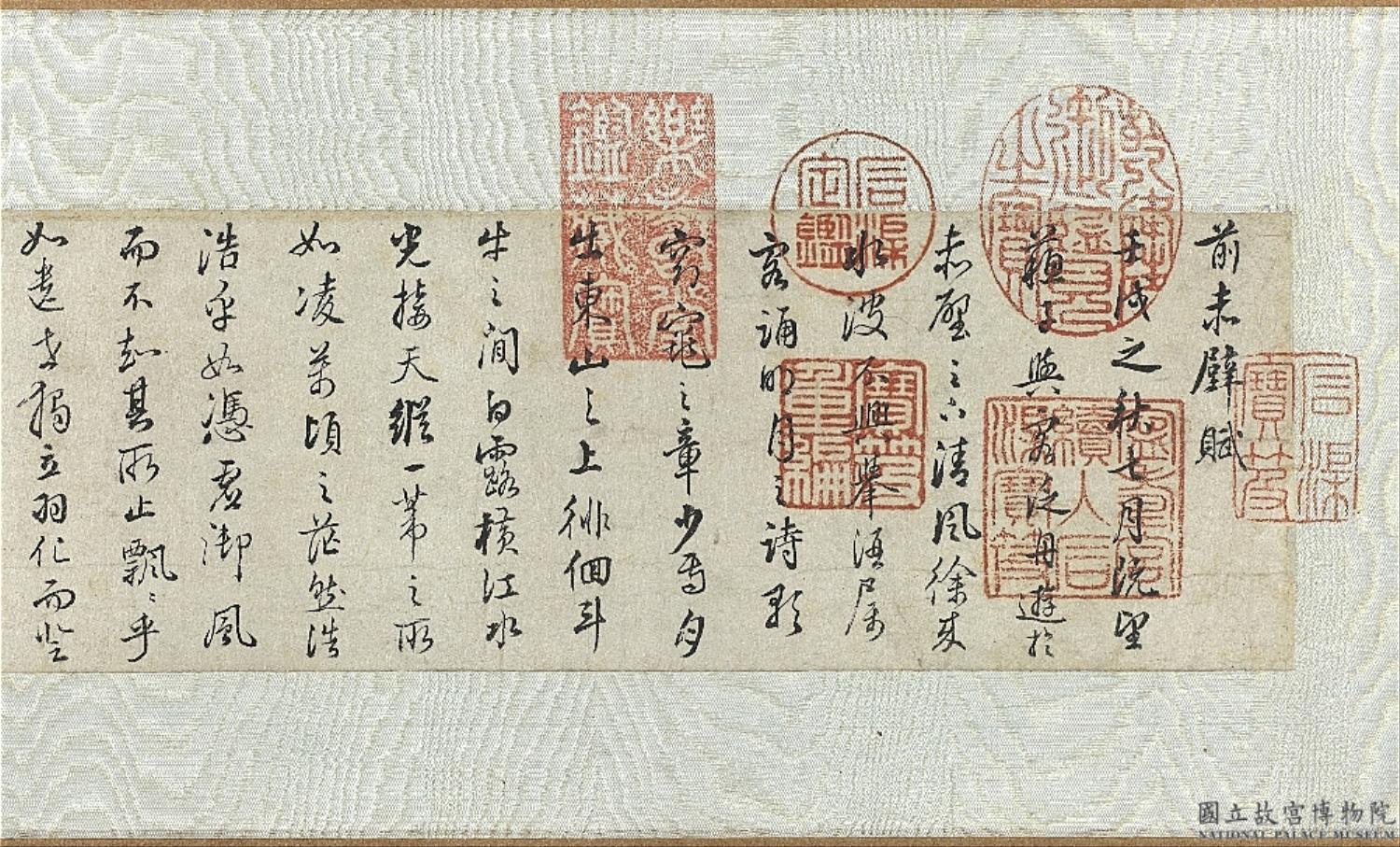

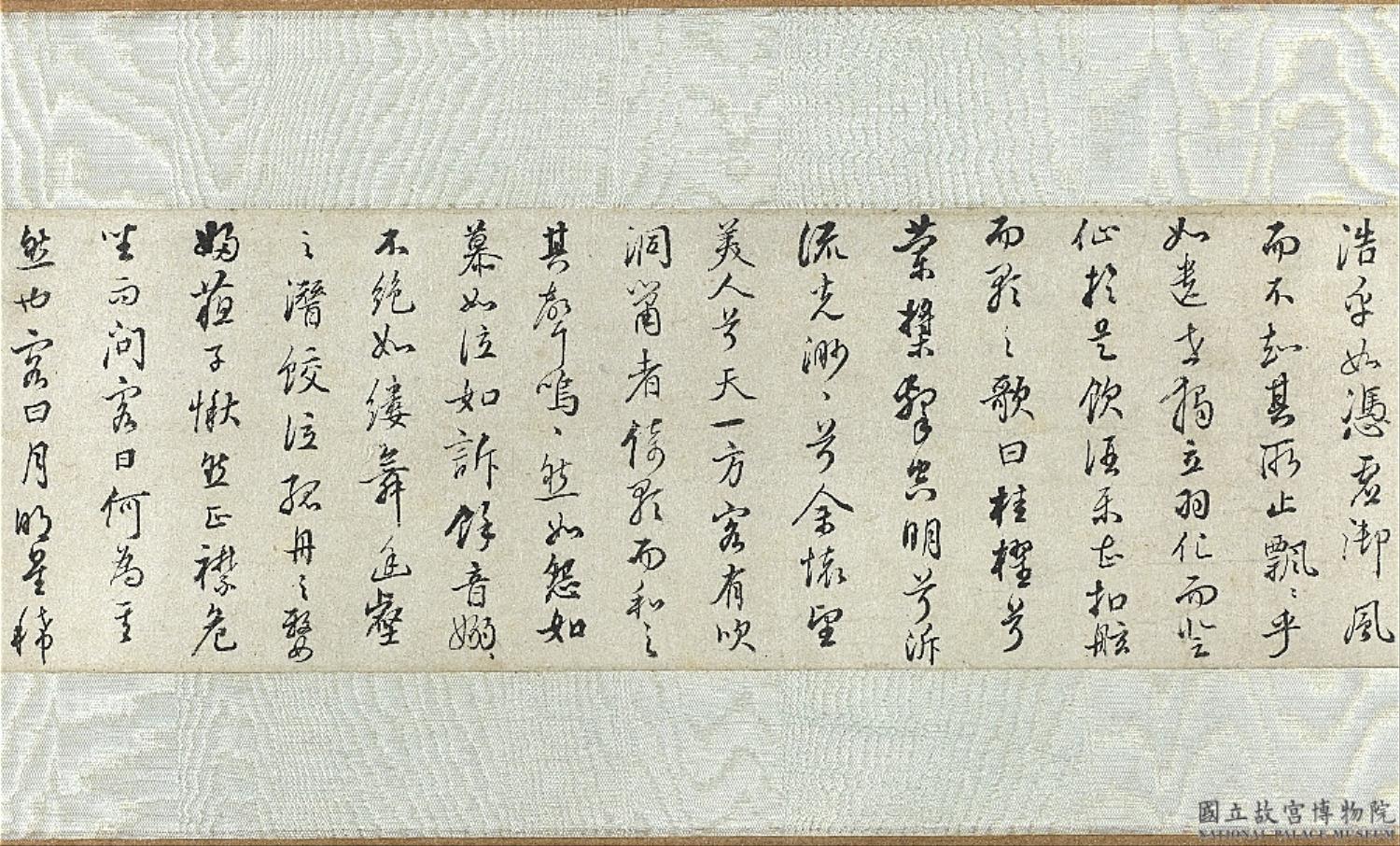

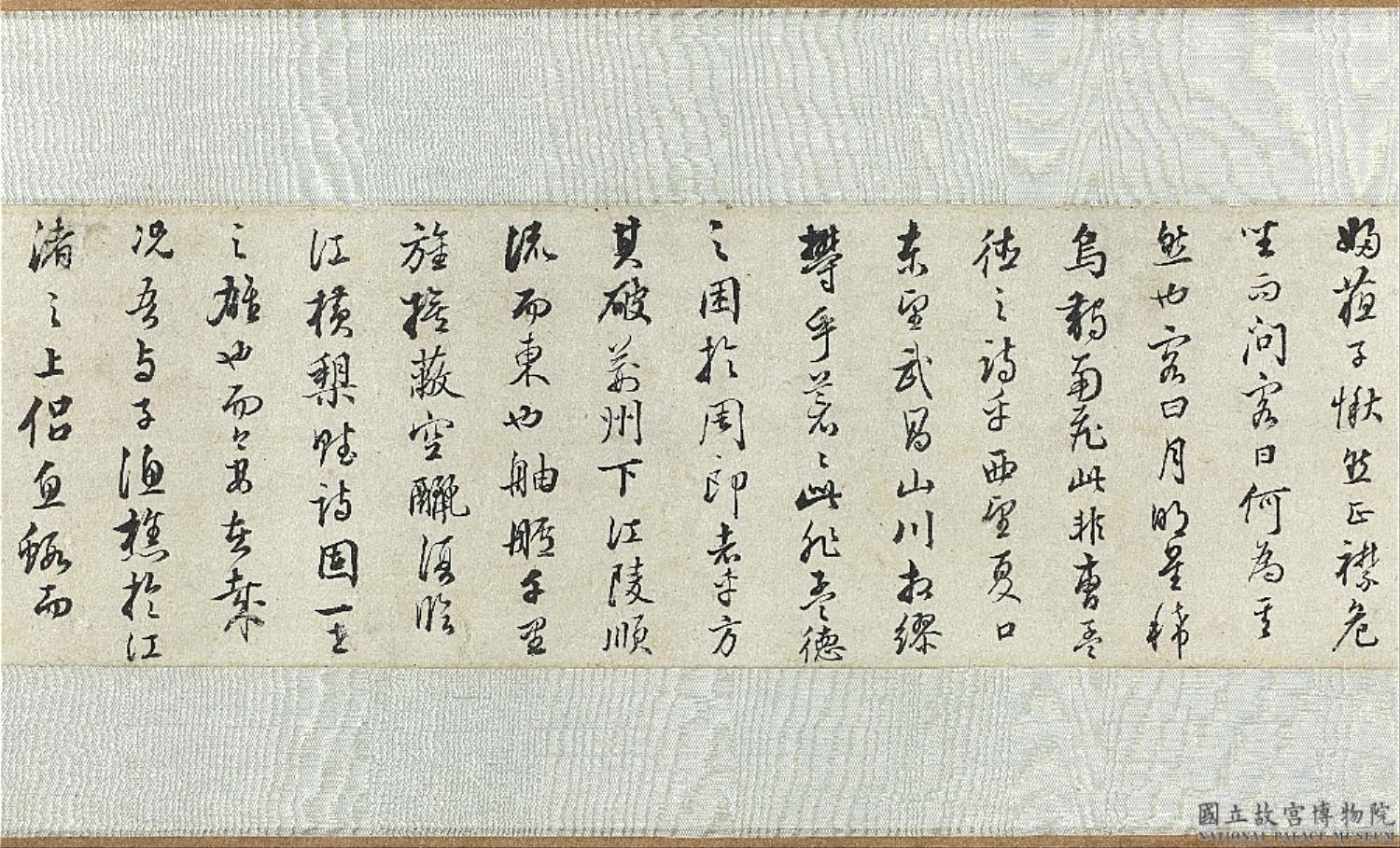

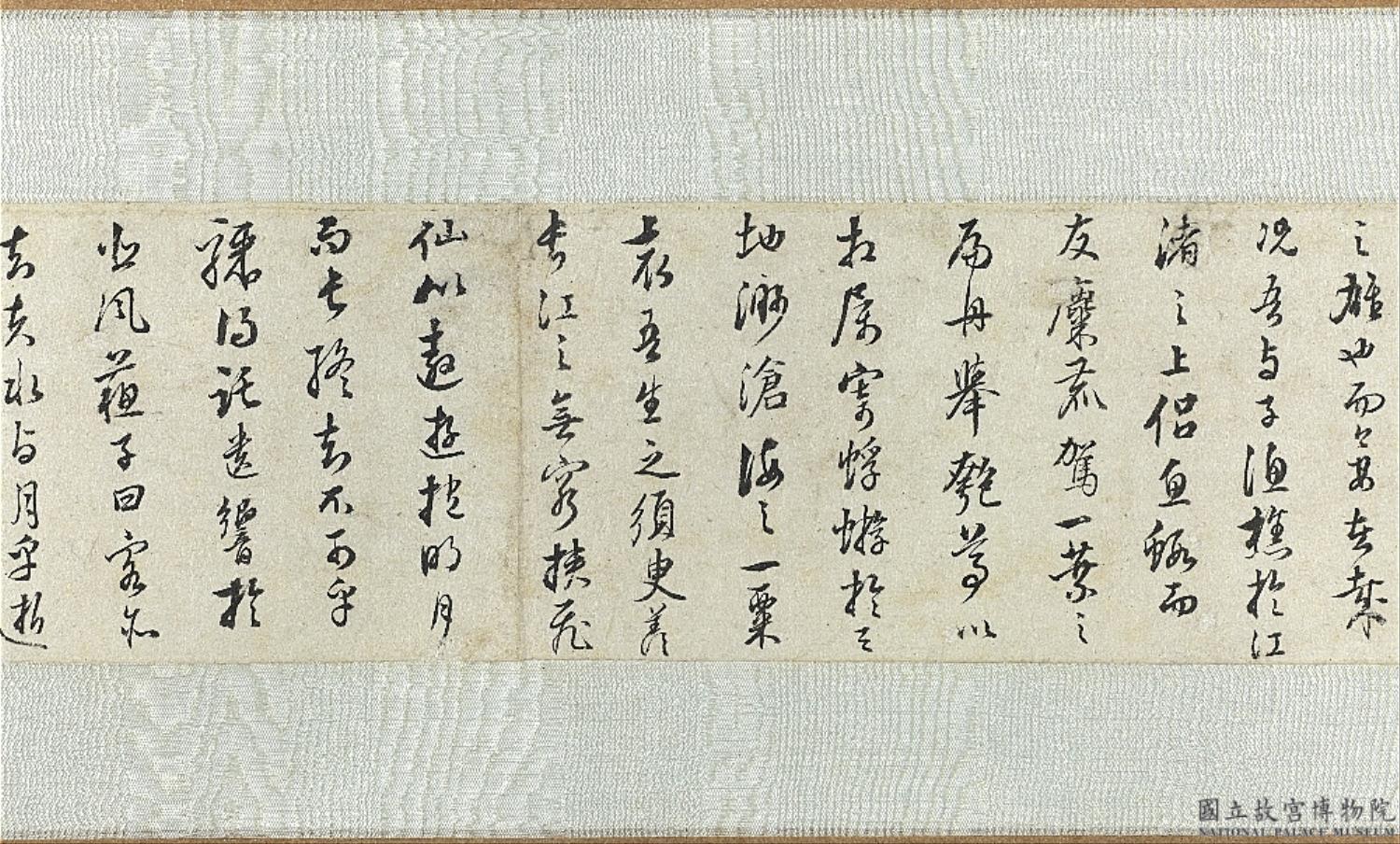

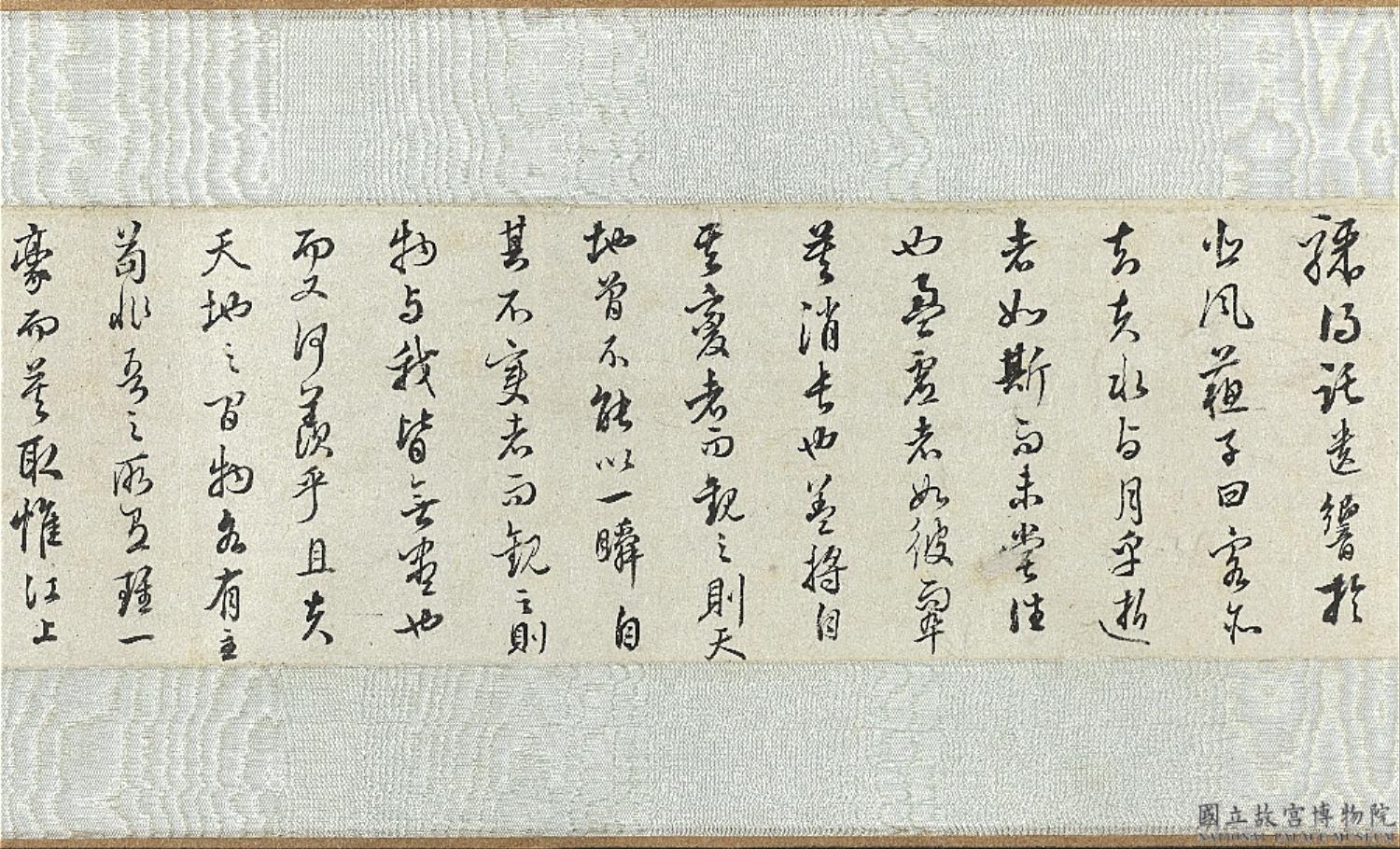

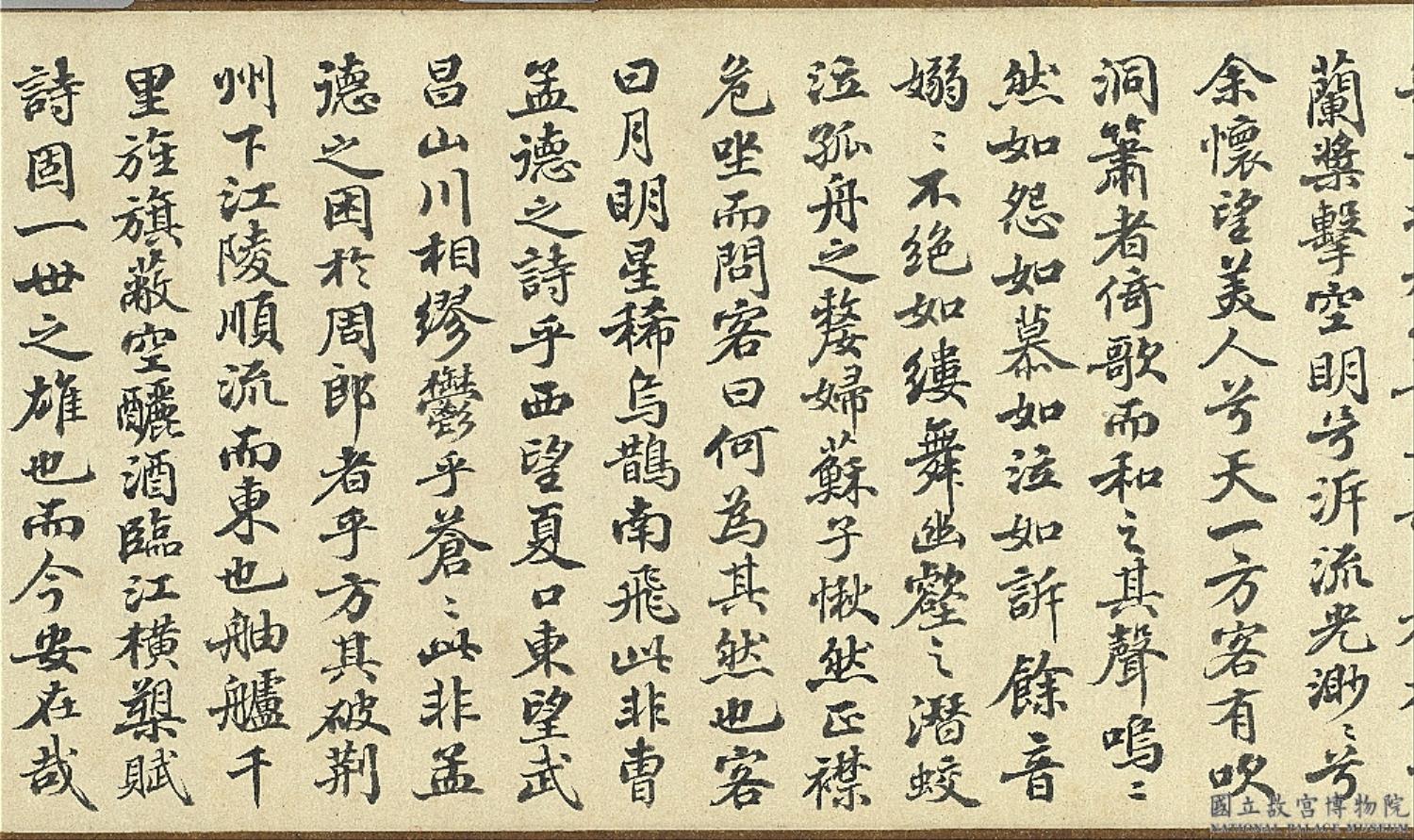

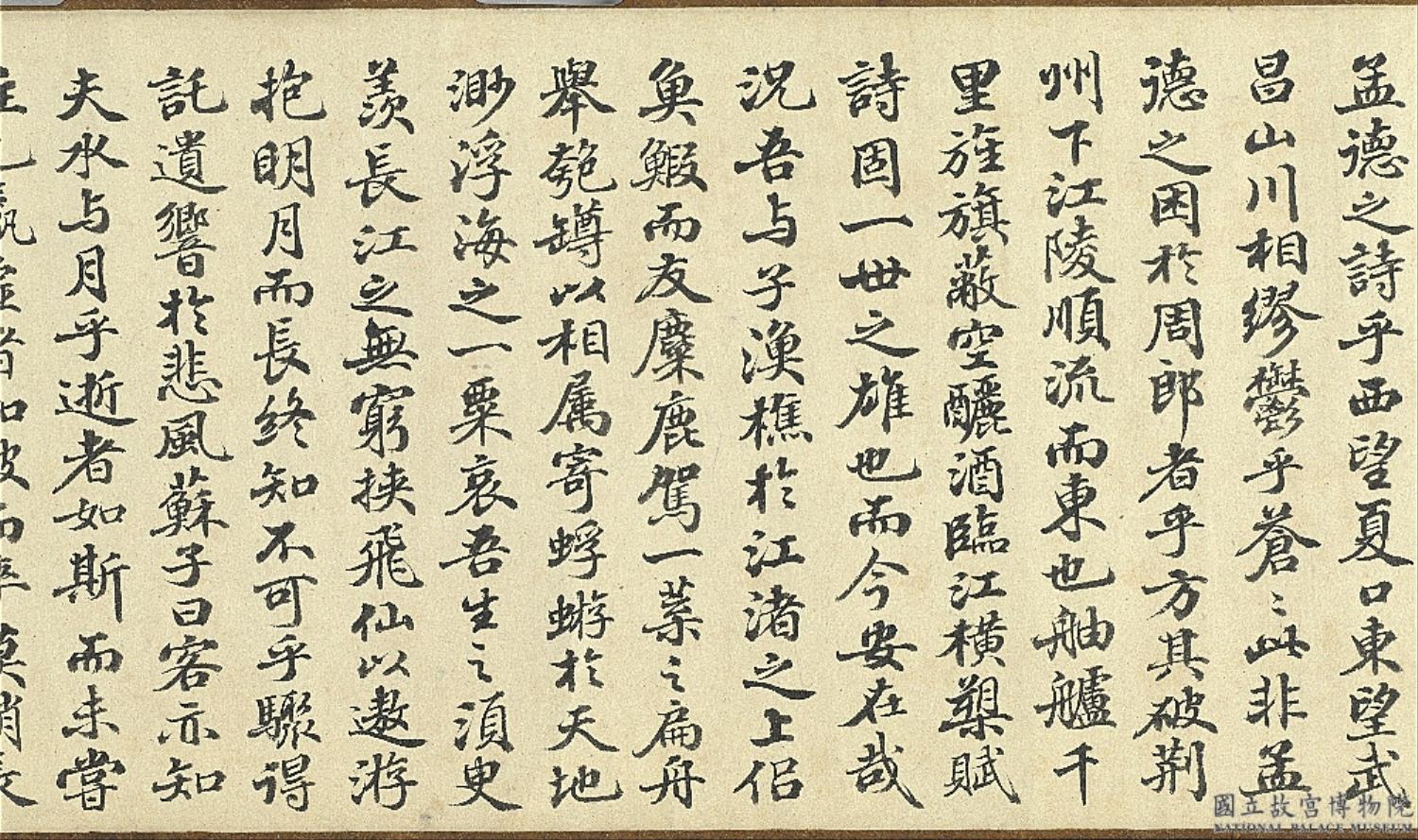

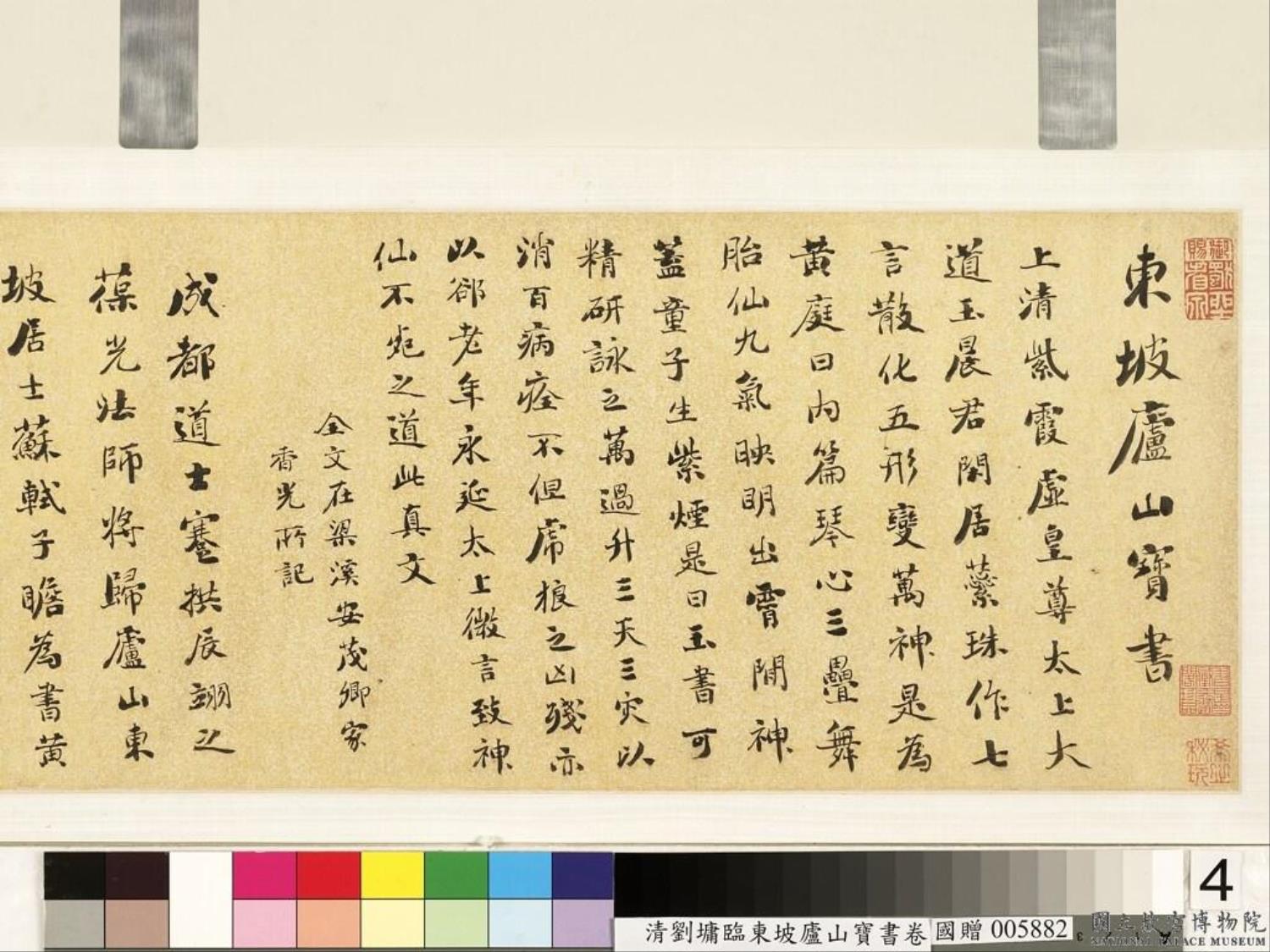

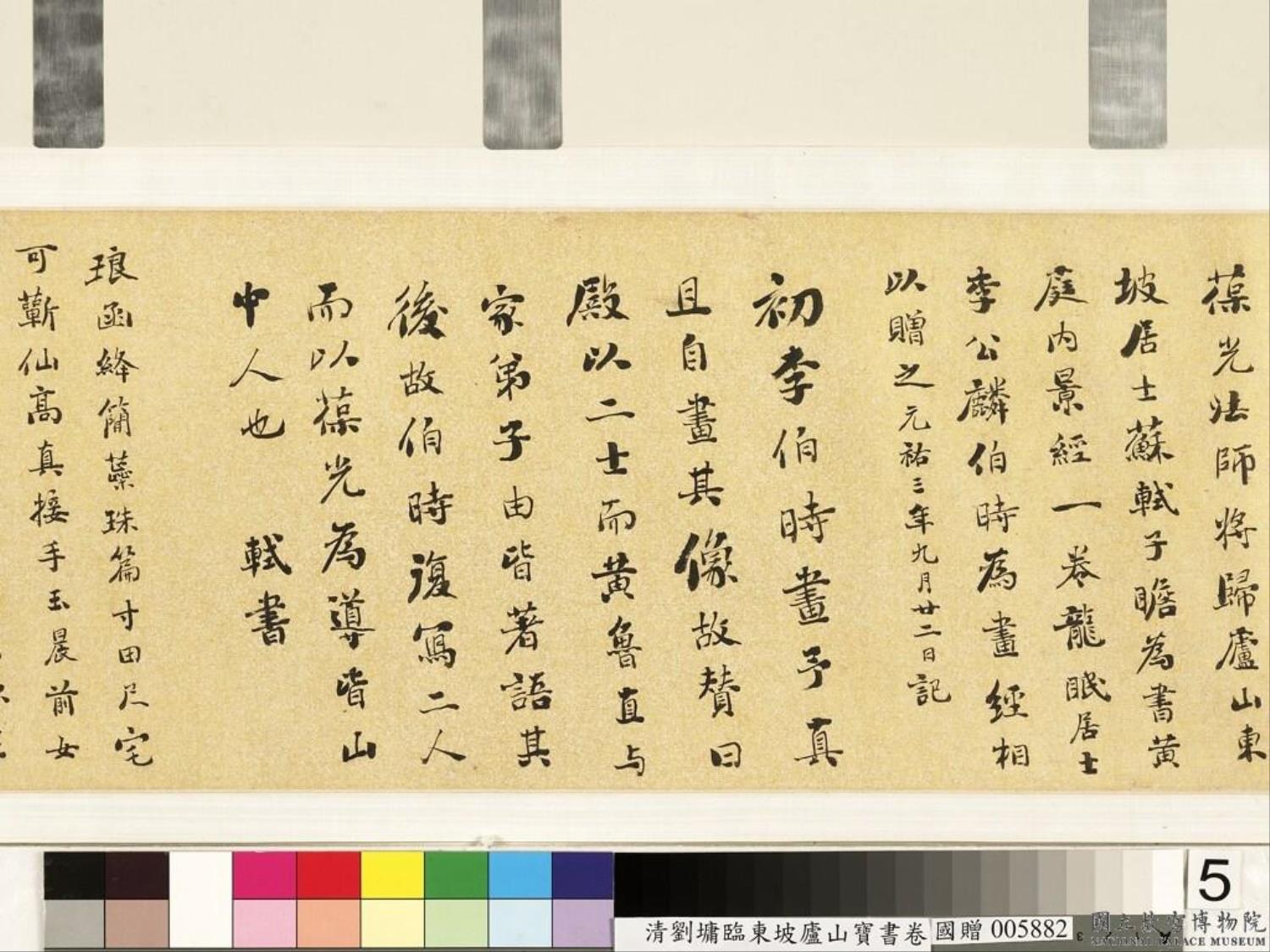

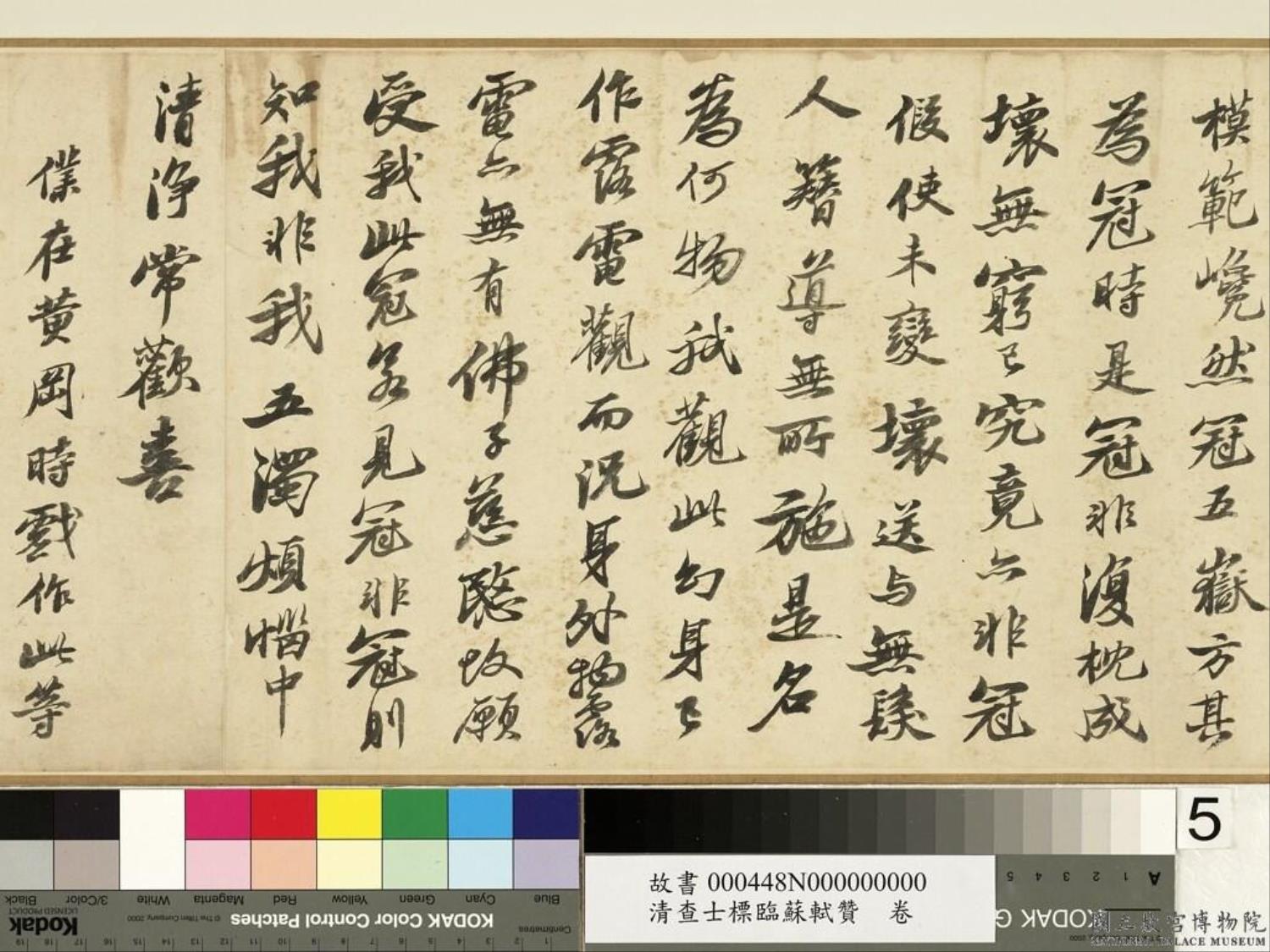

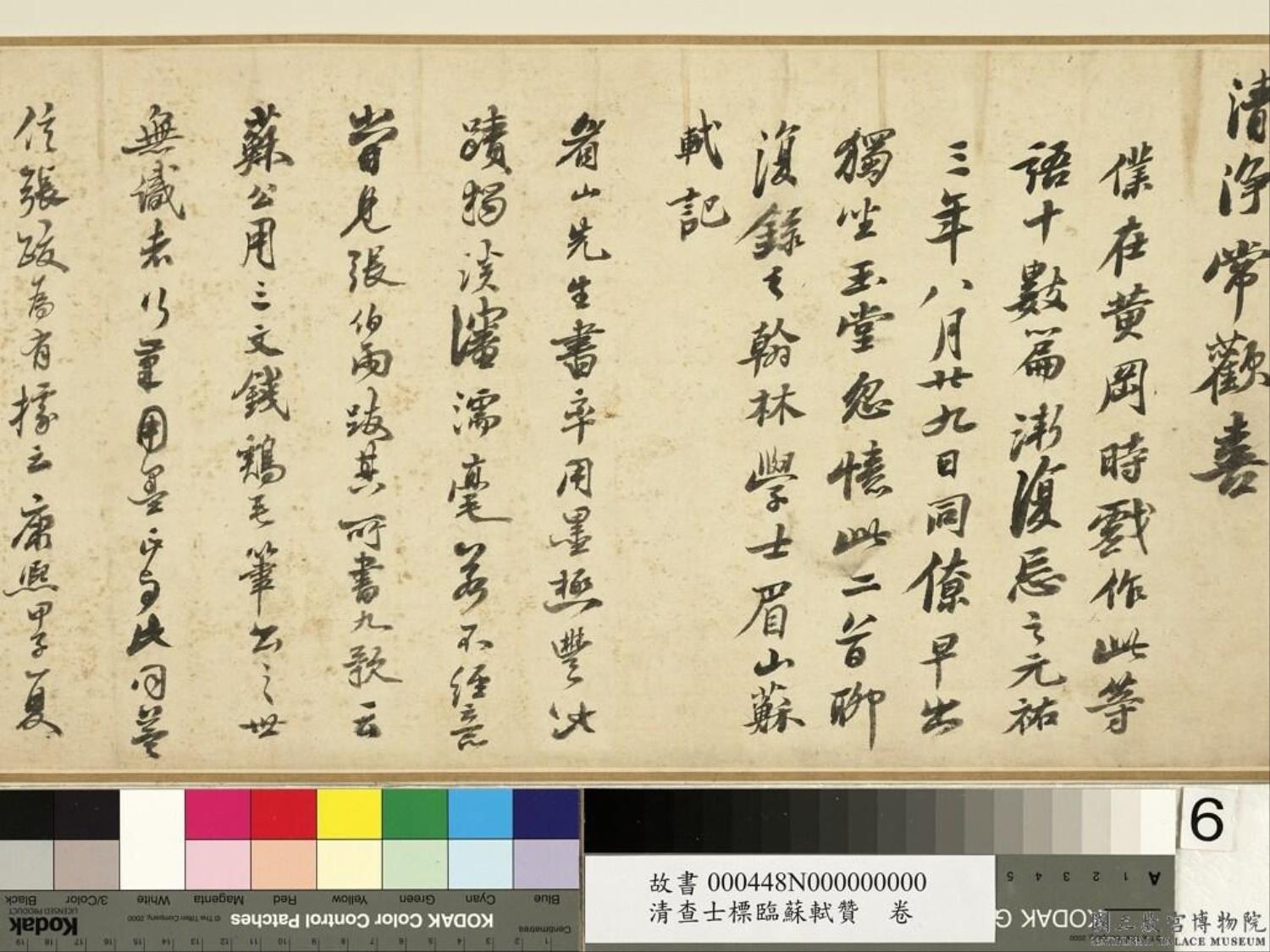

蘇東坡一生推舉陶淵明,致力過“評陶”“校陶”和“和陶”。李公煥《箋注陶淵明集》中收錄了部分蘇東坡對陶淵明的評價;蘇東坡曾廣求陶集並親校之,郭紹虞曾論及蘇東坡與《陶淵明集》東林寺本之關係[7],蘇東坡還參與了陶集異文的討論,如著名的“望、見之爭”[8];東坡和陶,開後世和陶風氣[9]。同時,東坡又是開書陶風氣的重要書法家[10]。經前人統計,《蘇軾文集》中有23種蘇軾書陶作品,抄寫了一些陶淵明詩文[11]。這些作品有很多是為贈他人而書,如《書淵明〈飲酒〉詩後》[12]《書淵明東方有一士後》[13]等,都寫明瞭是何時何由書寫並且贈與他人。存世蘇軾書陶之作,是臺北故宮博物院藏的《歸去來兮辭》(行書)[14]。蘇東坡與陶淵明之間的這些密切聯繫,是《陶淵明集》蘇寫本被製造出來的重要基礎。

“製造”《陶淵明集》蘇寫本的另一個基礎,是蘇體書法在南宋流行的時代氣氛。書法研究者認為,東坡書法在南宋南渡以後獲得了復興[15]。從北宋黨禍開始,東坡書法的流傳曾遭到摧折。靖康之亂以後,更見凋零。南宋以後,宋高宗詔求天下遺書及前人書畫,對東坡書法尤其珍愛。高宗曾得蘇書臨本於報恩寺,是黨禍之前蘇軾題於壁上而老頭陀撕開漆紙後臨得,遂大喜過望[16]。南宋人對東坡墨蹟的收藏不遺餘力且引以為榮。岳飛酷愛東坡書法,其孫岳珂記曰:“先君述先生之遺意,喜收坡帖。”[17]

於是,在南宋,廣受歡迎的東坡體很快進入了版刻領域。周必大(1126—1204)曾就蘇軾《代張文定公上書》跋:“真跡今藏會稽薛氏,而同郡石氏安摹刻之。”[18]周必大《跋東坡帖》云:“淳熙戊戌(1178)十一月二十五日,東宮講讀,因與同僚共觀坡仙墨妙,而戴子徵太常亦出《懶放》一帖,大概絕相類,惟‘拜’字異耳。真、臨雖難辯,要皆法書也。”[19]可見東坡書法在南宋摹刻之盛。類似的現象還有一些例子,如南宋淳熙六年(1179)《宗門統要集》中所附孝宗次子趙愷題跋,即是蘇字所寫;再如嘉熙三年(1239)所刻《新編四六必用方輿勝覽》之呂午序,也具有蘇體風格[20]。這些不但說明當時學蘇體的人很多,而刻書人士也喜歡保留這些蘇體的原書風格。雖然南宋時蘇體書法成為版刻界的寵兒,但利用蘇體刻書並不是從南宋才開始的。現藏日本京都東福寺的《楞伽經》是元祐三年(1088)所刻[21]。這是目前所見的最早書法寫刻本,長達四萬多字,反映了蘇體書法在佛教界深受推崇。

基於這些書法文化的風氣,南宋出現“字畫乃學東坡書”的蘇寫本陶集,完全是在情理之中。宣和王氏陶集應該就是在這樣的背景下出現的。南宋胡仔《苕溪漁隱叢話》後集卷三《陶靖節》提及了此本:

苕溪漁隱曰:余家藏《靖節文集》,乃宣和壬寅王仲良厚之知信陽日所刻,字大,尤便老眼,字畫乃學東坡書,亦臻其妙,殊為可愛。不知此板兵火之余今尚存否?[22]

胡仔家所藏陶集,即是一種蘇體大字本,這符合南宋喜好東坡大字的書法審美。當時坡書大字難求,岳珂就曾因獲得蘇軾《大字詩帖》而題詩表達了自己的激動心情:“小字鵠引騫而翔,大字虎臥靖且壯。我藏遺帖雖盈箱,尚歎钜刻無滌黃。誰憐神物開混茫,想見醉墨猶淋浪。此題要補束皙亡,更恐有詩書雪堂。”[23]宣和年間,按照東坡書法所摹刻的陶集之所以採用大字,就是為了迎合時代風氣。

二、明清時代蘇寫本的刊刻與流傳

橋川時雄說在判斷蘇寫本底本問題上,前人有“盡信書之癖”[24],認為那些記載在詩話中的內容不應盡信。京江魯氏本所保存的毛扆跋,談到了一些蘇寫本在明代的刻印資訊。不妨以之和其他藏書家所記相參看,以此來推測蘇寫本的底本、流傳和書風變遷情況。

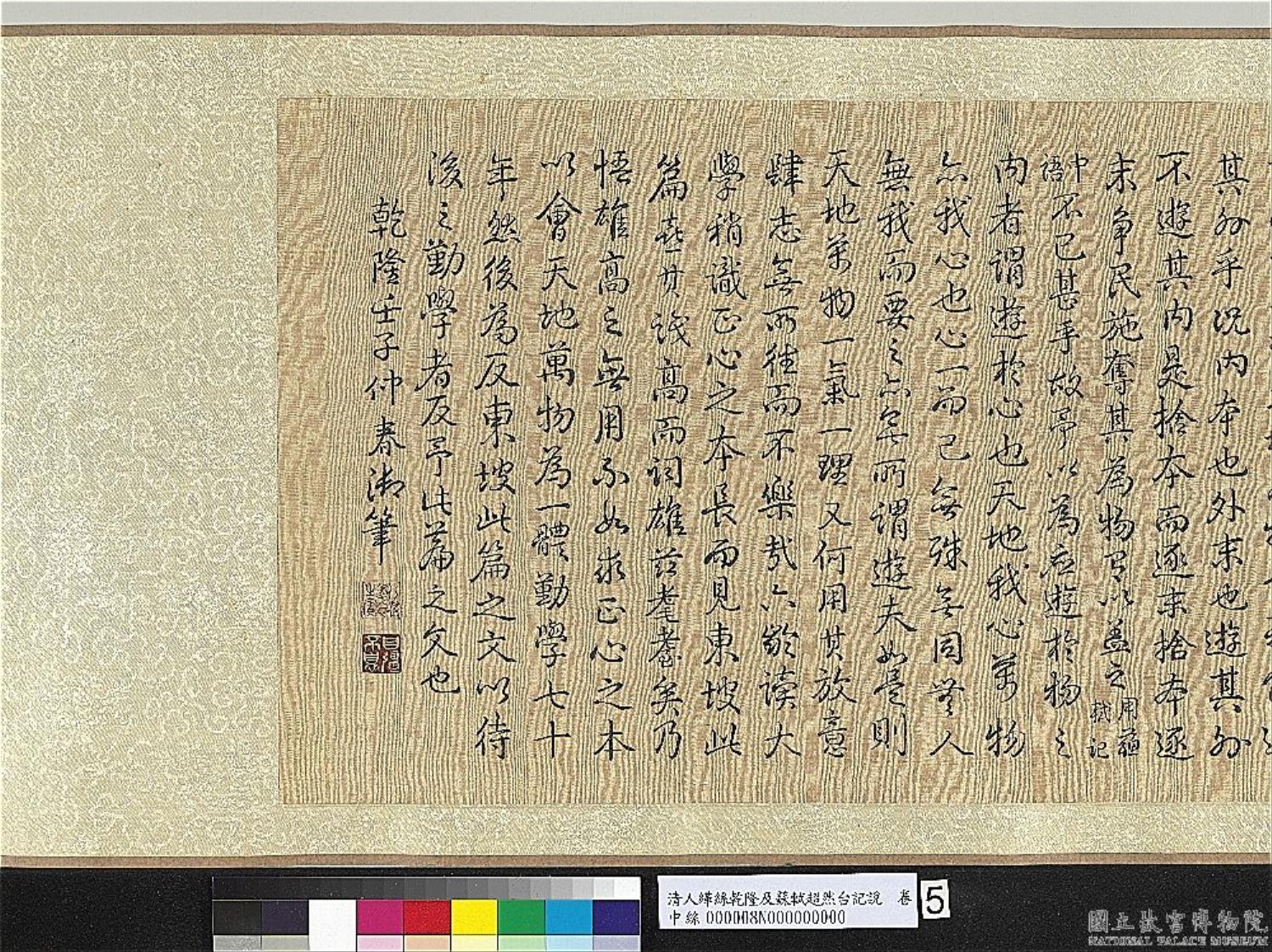

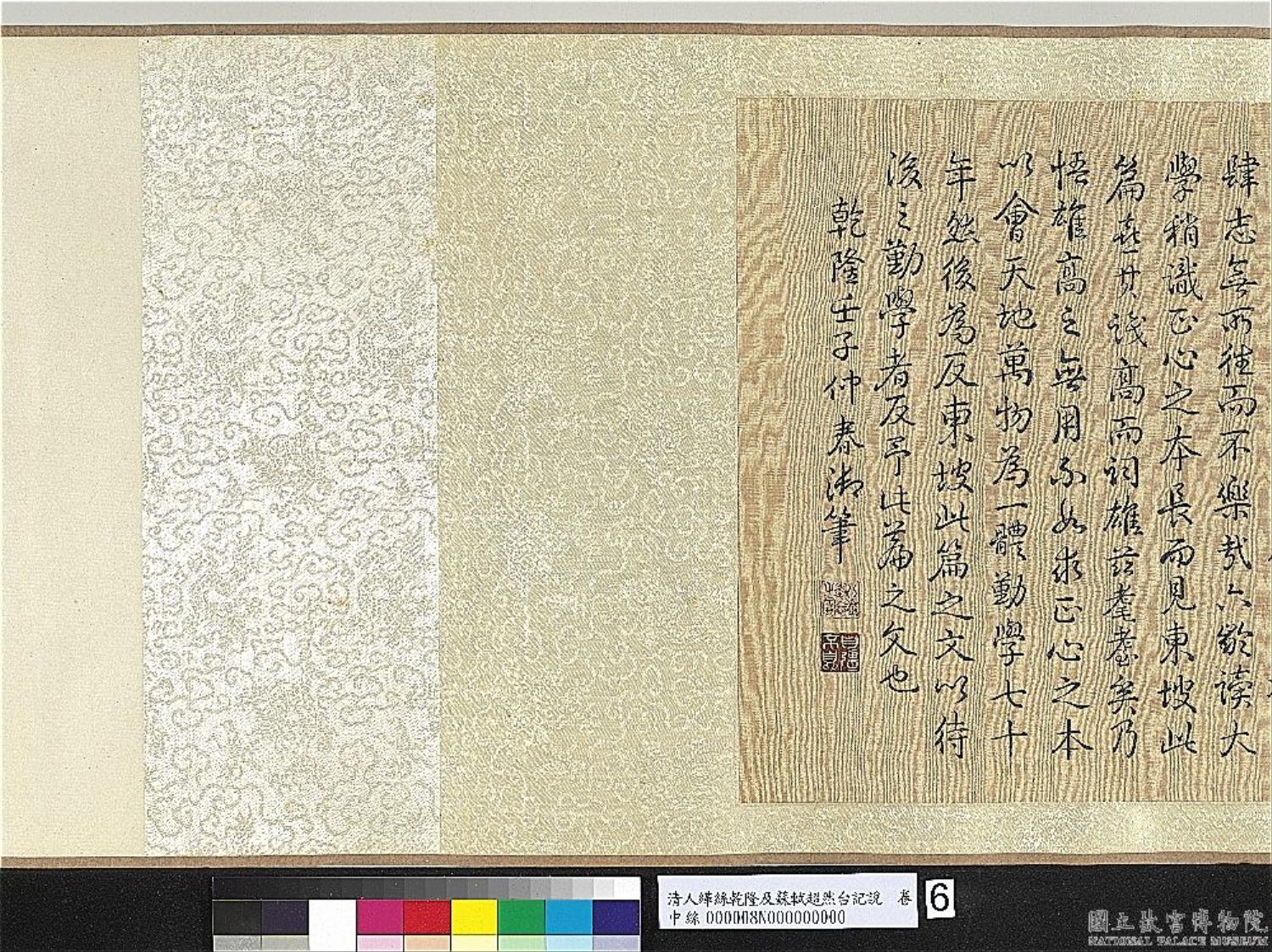

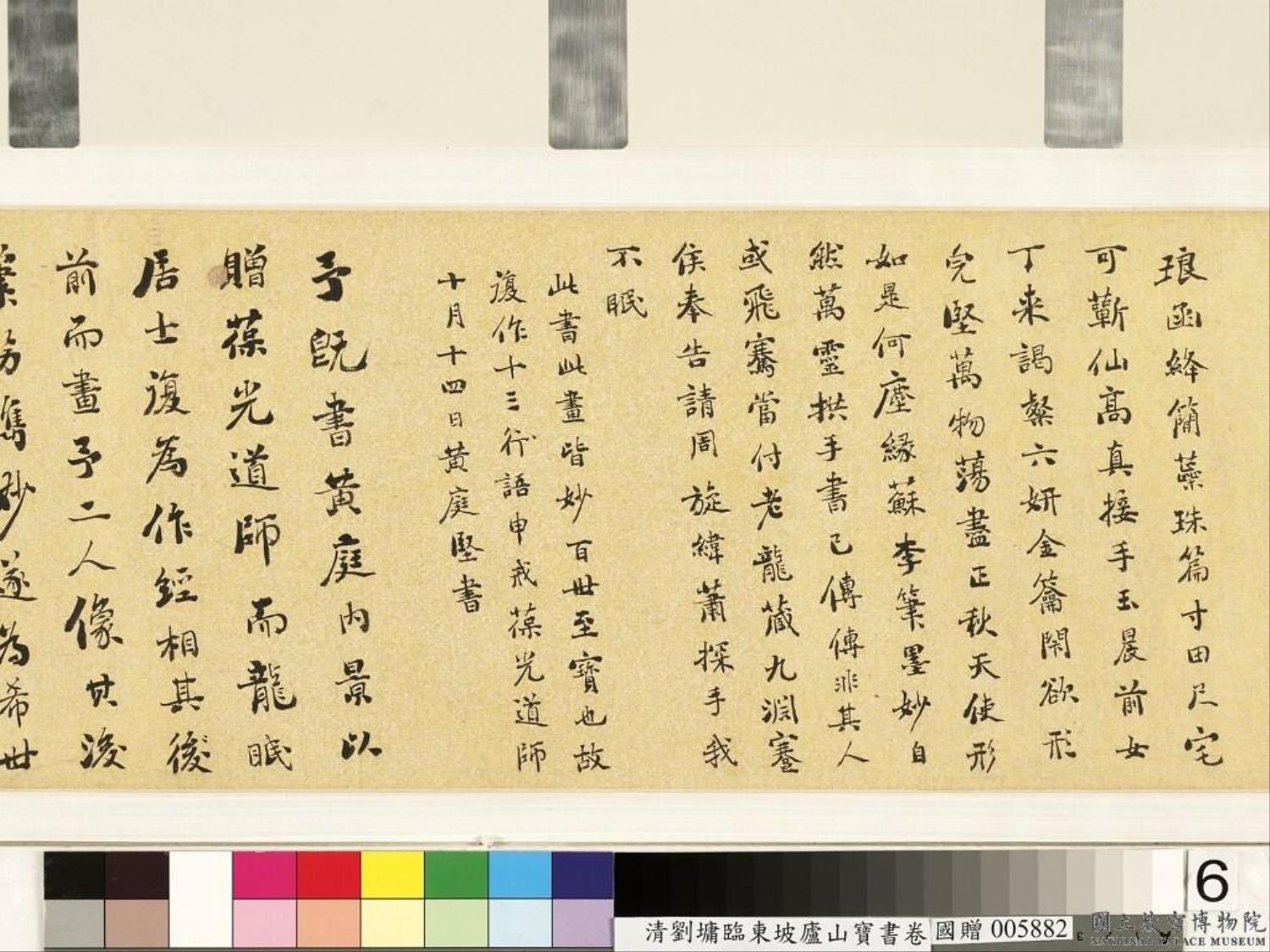

毛扆跋講述了汲古閣複刻蘇寫本曲折的問世過程,以寥寥數筆,講述了一個充滿遺憾的藏書故事:他的外祖父嚴旃曾經有過一本北宋本陶集,“系蘇文忠公手書以入墨板者”,但是“為吾鄉有力者致之,其後卒燼於火”。這裡不點名的“吾鄉有力者”,就是錢謙益(1582—1664)。他所建造的絳云樓,後來毀於大火。被焚掉的書中,就有這部所謂的北宋東坡寫刻陶集。毛扆跋中說其父親曾強調:這部陶集可能的確是蘇軾所寫的,因為東坡景仰陶公,還和了詩;這本書極為珍貴,是堪比隋珠、和璧的無價之寶。至於“吾鄉有力者”是如何從外祖父手中獲得這本珍貴陶集的,毛扆雖未提,卻以這樣一個不點名的稱呼來暗含針砭、表明芥蒂,表示這件事情他無論如何也不會忘卻。

終於有一日,他在錢遵王家見到了一部蘇寫本陶集,“開卷細玩,是東坡筆法;但思悅跋後,有紹興十年(1140)跋,缺其姓名,知非北宋本矣。而筆法宛是蘇體,意從蘇本翻雕者”。在毛扆的講述中,錢遵王形象不佳。錢氏所獲得的這本蘇本陶集,是從顧伊人手上騙來的。顧湄,字伊人,江蘇太倉人,顧夢麟養子,亦是藏書家。錢遵王利用了顧伊人對陶集的無知——說這本陶集中有“宋本”這樣的字樣,怎會是宋本,應當是元本,故而讓顧氏折價賣給了他。但是,錢遵王得到後,肯定是以獲得了北宋本而沾沾自喜的,不然毛扆不會說“知非北宋本矣”。後來,毛扆將真相告知了顧伊人,顧伊人遂想方設法以原價回購此本。毛扆幫助顧氏,是因為這本陶集讓他想起了外祖父所藏的北宋寫刻蘇寫陶集。此事成功後,他向顧伊人提出了一個請求:摹刻此本陶集。

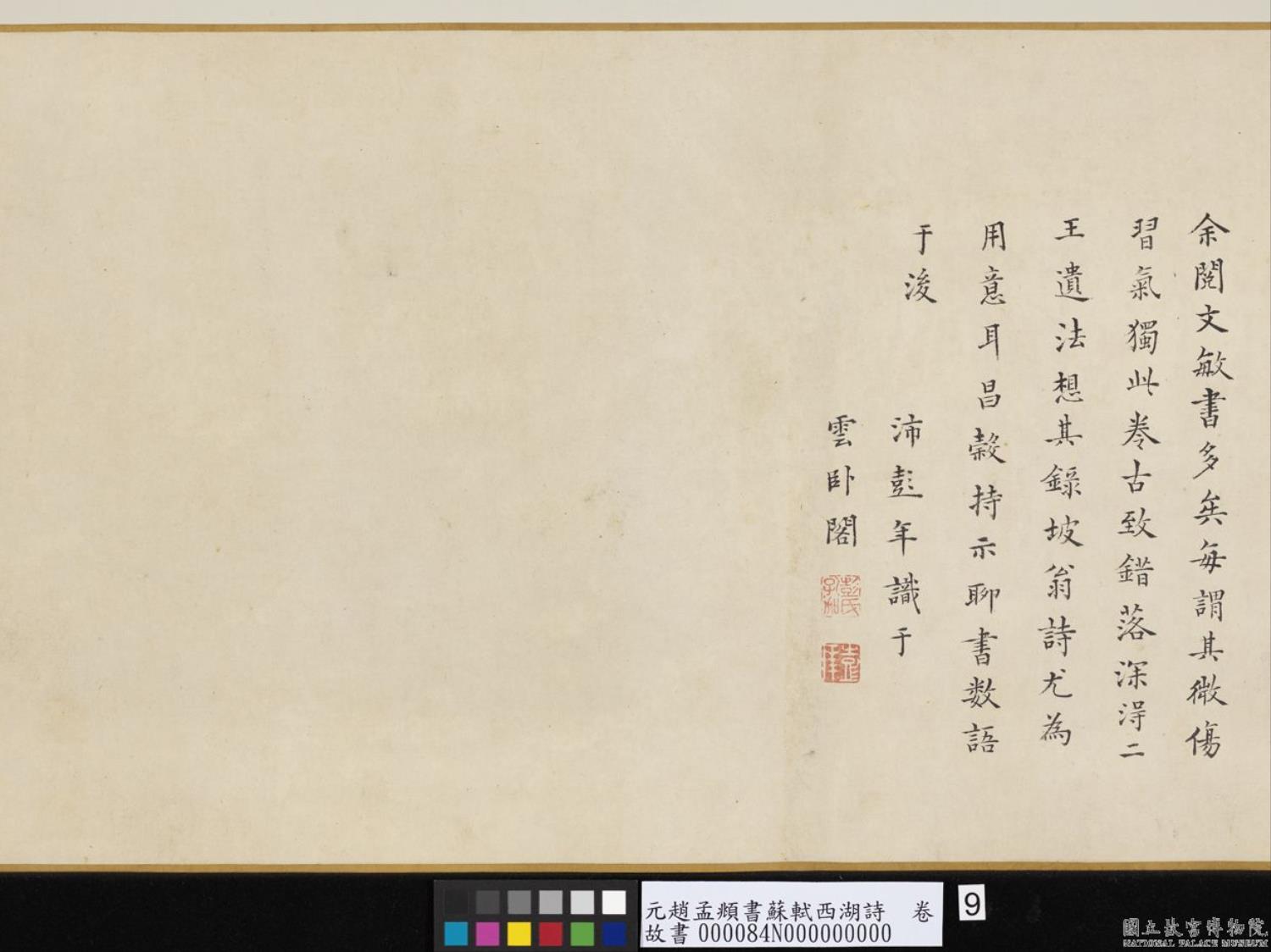

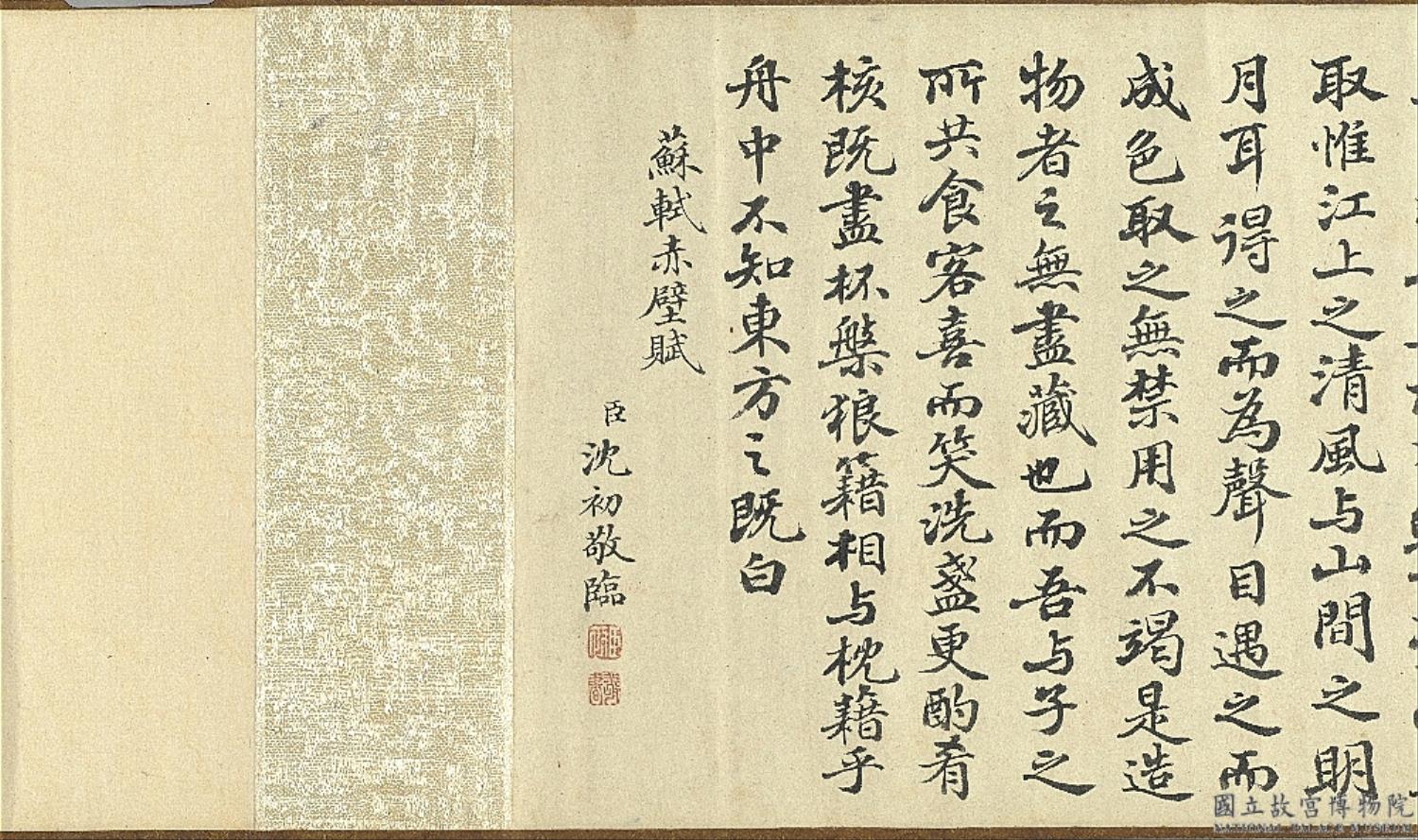

毛扆請來老師錢梅仙花了一年的時間來摹寫,書法幾乎接近底本。手書上板,耗資巨大,但毛扆不以為意。毛氏一族對刻書的熱情,可從《汲古閣珍藏秘本書目》中的購書價和抄書值中看到,“毛鈔所耗資財,幾乎與宋元本同,甚至有軼其價者”[25]。在跋文結尾,他再次提及外祖父對蘇寫本的心願。此中蘊含的,是毛氏對家族藏書、刻書之志業的責任感。他以一個新的抄本,和一篇傳之於後世的跋語,彌補家族曾經被奪去一部蘇寫本的遺憾[26]。

但是,毛扆講述的錢遵王從顧伊人手中騙購的故事,與錢遵王本人在《讀書敏求記》中所說的大相徑庭。錢遵王說顧伊人是因為“藏弆宋槧本《淵明集》”,方才“顏其讀書處曰‘陶廬’”;而毛扆則說他是第二次得到陶集後,才感觸極深,以“陶廬”名室。錢遵王又說,因為“伊人交予最厚,真所謂兄弟也,但各異姓耳。見予苦愛陶集,遂舉以相贈”,將顧伊人賣書說成是贈書。錢遵王又說,後來自己先後兩次賣書給季滄葦,這部陶集也隨之而去,而且自己頗不舍云云。季滄葦死後,這部集子又流散出去,顧伊人得知,又去渡江尋訪,獲得後拿來給錢遵王看。而錢遵王故作感慨,並再次掩蓋自己騙購的事實,將當初的折價而售說成是轉贈[27]。

當時作為書籍市場流通之物,蘇寫本經常以商品的形式流轉於藏書家之間,是名副其實的、需要白銀換得的貨物。如楊紹和《楹書隅錄》中記錄了“校宋本《陶淵明文集》十卷三冊”,據黃丕烈記云:

余同郡有顧氏,素稱藏書家。近年白堤錢聽默,以白鏹易得數種,其中有影宋鈔陶集云是秘本,錢君已轉售諸朱秋崖兄。余聞名久矣,思向秋崖假閱而未請,適秋崖以是書暫質予家,展讀一過,即取案頭刻本校錄一通。雖影鈔本,亦未免有訛字闕文,然較刻本為加詳矣,至於鈔本為名人手筆,所以可珍,錢遵王《讀書敏求記》中已言之,當又賞鑒家所共悉也。[28]

黃丕烈是蘇州人,這裡說的同郡顧氏,不知是否就是指同屬蘇州轄下之太倉的顧湄。錢聽默即錢時霽,長期居於蘇州,以販書為業。他也曾以白銀從顧氏這裡夠得大量圖書,其中就有顧氏的影宋陶集。之後,又將之轉售給了朱秋崖,中間可能還經過季滄葦之手。對於《讀書敏求記》中的資訊,黃丕烈只相信它是知名書法家摹仿“名人手筆”手書而成的部分,這裡說的“名人手筆”很可能就是說蘇軾書法。因為陶集除了使用蘇體之外,尚未有其他類別的名人手法。如前文所引,錢遵王還說到,在售賣顧氏本之前,他就已經留下了一部仿刻本:“此則購名手從宋刻影摹者,筆墨飛動,行間字有不可遏之勢,視宋刻殆若過之。”[29]這部仿刻本就是《讀書敏求記》所記錄的“陶淵明文集十卷”。因此,毛扆所重刻的,應只是某種摹刻本。總之,蘇寫本在明代晚期被傳說得如此熱鬧,它其實是一個流行的商品而已,很難追蹤到它最早的蹤跡。

蘇寫本的底本常被認為是王氏宣和本,主要是因胡仔《苕溪漁隱叢話》提到了它。如前文所引,其中所說的“厚之”不知道是否指王仲良。所說的“字大,尤便老眼,字畫乃學東坡書”,和後世所說的蘇寫大字本頗為接近。宣和壬寅,即宋徽宗宣和四年(1122)。王仲良是何人,向來失考。從胡仔所記來看,此人曾在信陽一代任職。信陽即義陽,是在太平興國元年(976)所改[30]。曾紘本陶集所附《曾紘說》中提到“義陽太守公”,應該就是指的王仲良。鄧小軍認為:“曾紘當是見到宣和四年王仲良所刻蘇寫本後,不滿蘇寫本對於宋庠本全書校語捨去較多,遂于宣和六年刻印宋庠本,並基本上保存了宋庠本全書校語。”[31]此說多臆測。事實上,《曾紘說》中,完全沒有提及宋庠,也沒有對義陽太守公王仲良所刻陶集有所不滿,反而說是“想見好古博雅之意”;而且也沒有說它與東坡書法有關。宣和本在其誕生之初,是否有不同的版式種類呢?橋川時雄《陶集版本源流考》論曰:“按此本餘未睹之,然據何焯云,字大,尤便老眼,字畫乃學東坡書,亦致其妙云云,與後述蘇寫本之關係如何,必當審考也。”[32]又說:“宣和本似有二本:一見曾紘語,一見胡仔《苕溪漁隱叢話》。”[33]何焯所說的蘇寫本,就是王氏宣和本,和胡仔所說的特徵差不多。而曾紘所見的是否是另外一種,就不得而知了。

“字畫乃學東坡書”的宣和本,在產生之初是有一些錯訛的。如胡仔所錄的厚之《後序》中,稱陶集有傳寫之訛,如“以‘庫鈞’為‘庾釣’,‘丙曼容’為‘丙曼客’,‘八及’為‘八友’”[34]諸例。但是這幾處,今日可見的毛扆所刻的蘇寫本皆不誤,說明今日蘇寫本應非秉宣和本而來。

傳說中的紹興本曾被認為是宣和本的複刻本。郭紹虞就持這種觀點:“蘇寫本原為宣和王氏刊本,此本既有紹興十年佚名氏《跋》,則為複刻無疑。”[35]這個論斷,並沒有根據。這個跋語,是從李公煥本中摘取來的。而很難證明,它本來就在宣和本中。其文曰:

靖節先生,江左偉人,世高其節,先儒謂其最善任真者。方其為貧也,則求為縣令,仕不得志也,則掛冠而歸,此所以為淵明。設其詩文不工,猶當敬愛,況如渾金璞玉,前賢固有定論耶?僕近得先生集,乃群賢所校定者,因鋟於木,以傳不朽云。紹興十年十一月日書。[36]

袁行霈指出,這段話中“並沒有明言東坡,也沒有說明群賢是哪些人”[37]。僅憑紹興年號的落款就斷定是蘇寫本,未免證據不足。在他之前,劉聲木(1878—1959)也說這一跋語“亦未明記所書之人。據其字跡,跋語與全書如出一手,殆即木是書者所書無疑”[38]。他們的懷疑都是合理的。

徹底反對蘇寫本源出宋本的前人學者,只有橋川時雄。他認為,毛扆用如摹刻之底本的“顧氏宋槧本”,只不過“鈔寫頗有筆勢”,“視宋刻殆若過之”[39]。他覺得毛之跋語中,關於顧氏手中這部蘇寫本的來歷,交待得十分模糊。這本被定為蘇寫,實乃毛氏一家之言。他更傾向於認為,所謂的“顧氏宋槧本”,很可能是莫氏翻宋本之底本,而不是汲古閣書目所錄之同本。橋川氏經過校讀,認為“其原文暨某一作某之子注,略與莫氏翻刻本相同,稍有削略耳”[40]。事實上,莫氏翻宋本之底本,實為曾紘本[41]。蘇寫刻本所據,應另有其本,從它的內容來看,源出宋本系統應無疑問。

汲古閣錢氏摹本稀世罕見,目前大多數圖書館著錄為此本的,其實都是魯銓嘉慶影刻本。學者樊長遠《毛氏汲古閣抄工考》一文提到汲古閣錢氏摹本,稱杭州圖書館等有收藏。筆者親至杭州圖書館,未查得此本。樊文又稱1996年中國嘉德拍賣有限公司上拍毛氏汲古閣影宋抄本《陶淵明集》一部,“影抄精妙”,而行款、字體與魯銓刻本不同,內容亦有差異,當為汲古閣另一部抄本陶集。而從樊文所出示照片來看,此本即毛氏綠君亭本,為毛扆父親毛晉所刻之陶集[42]。

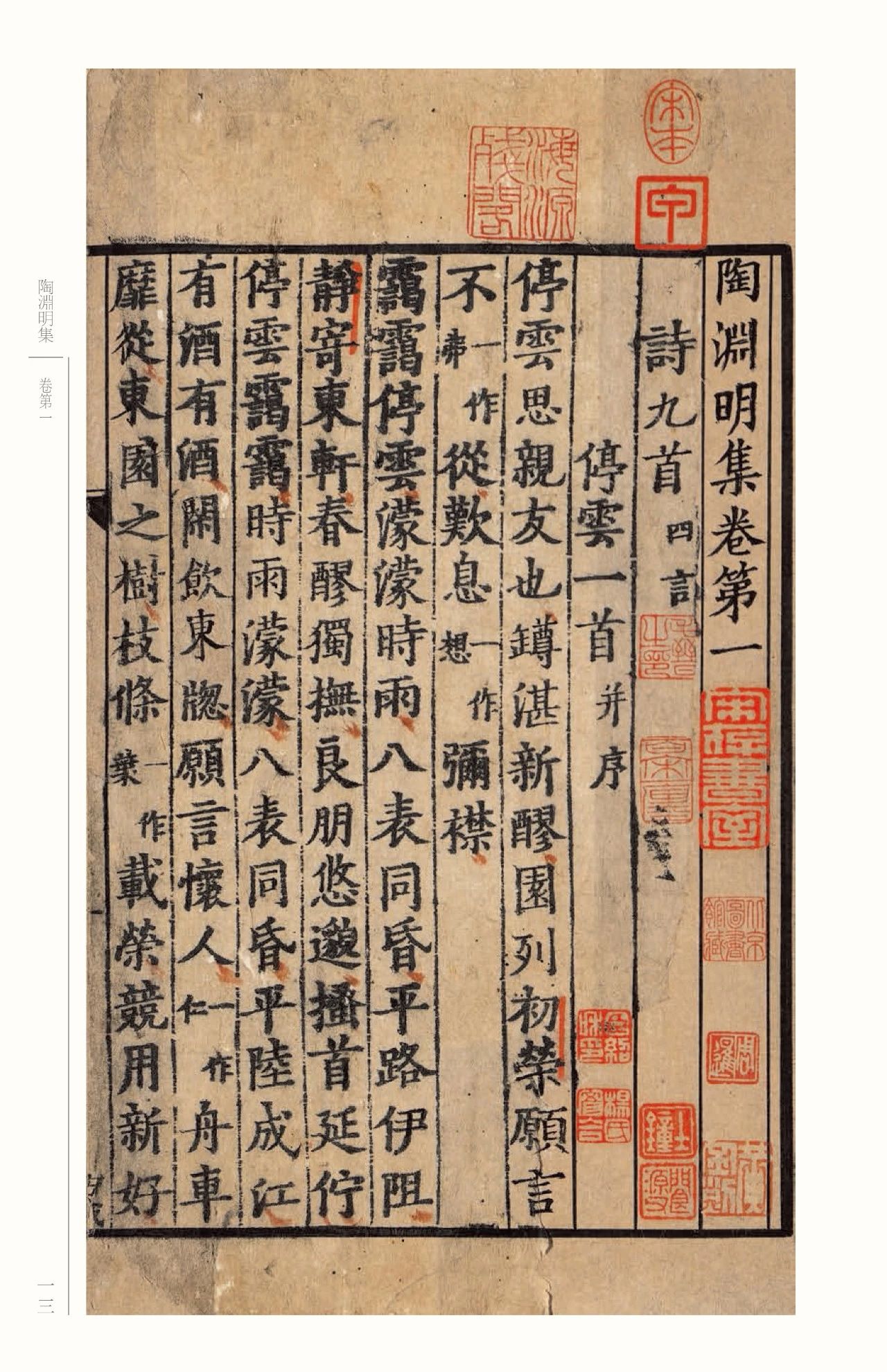

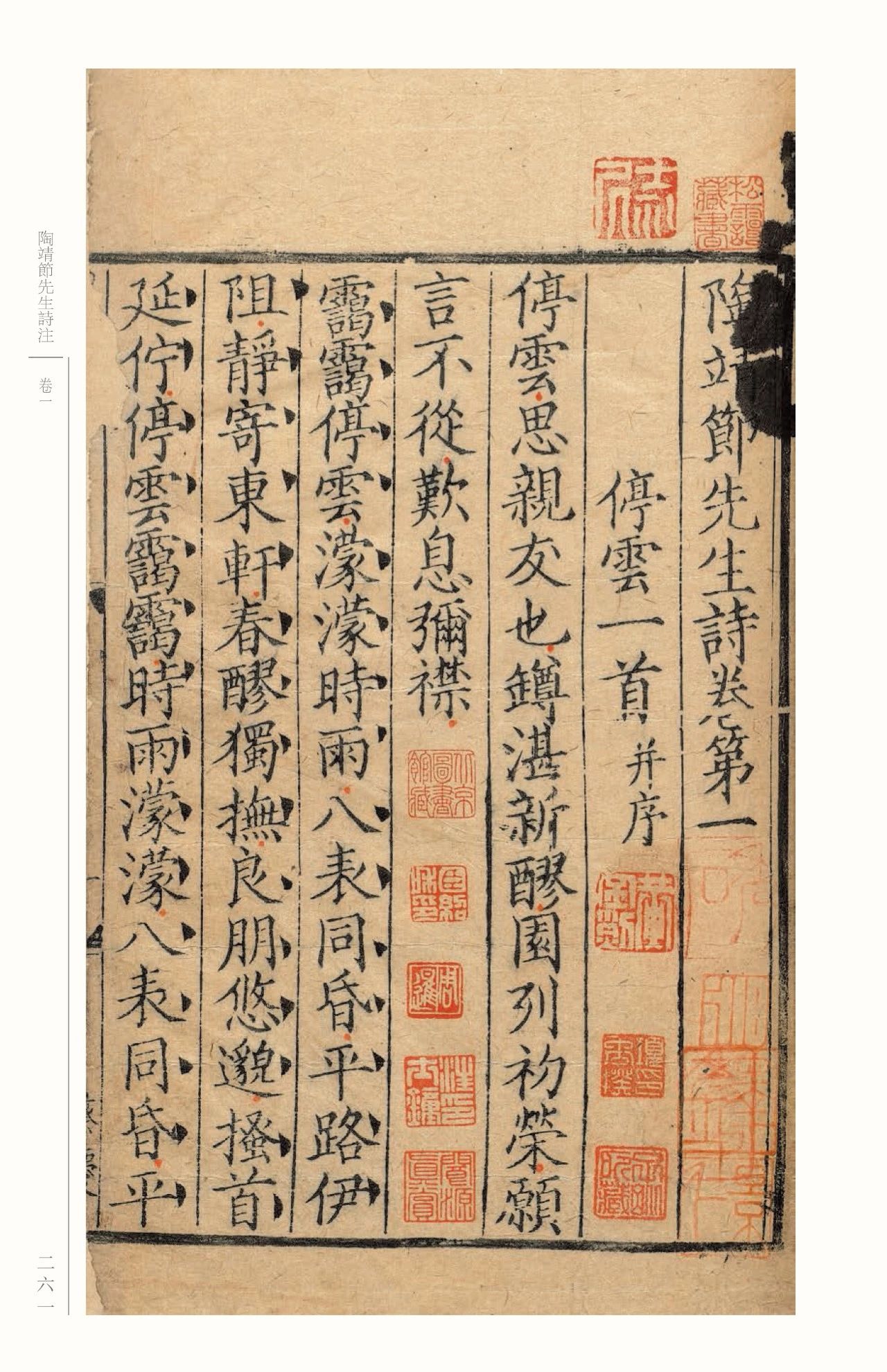

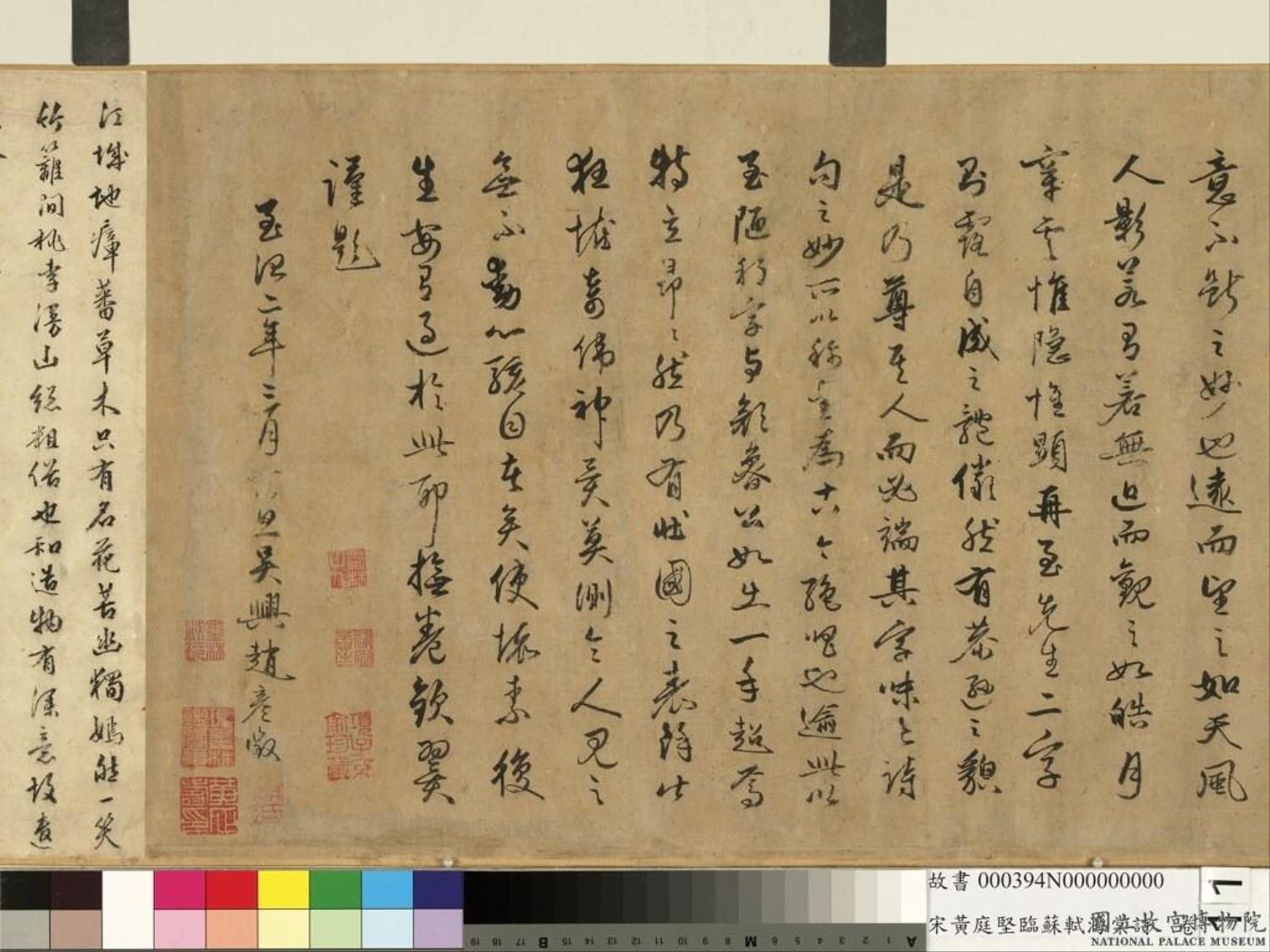

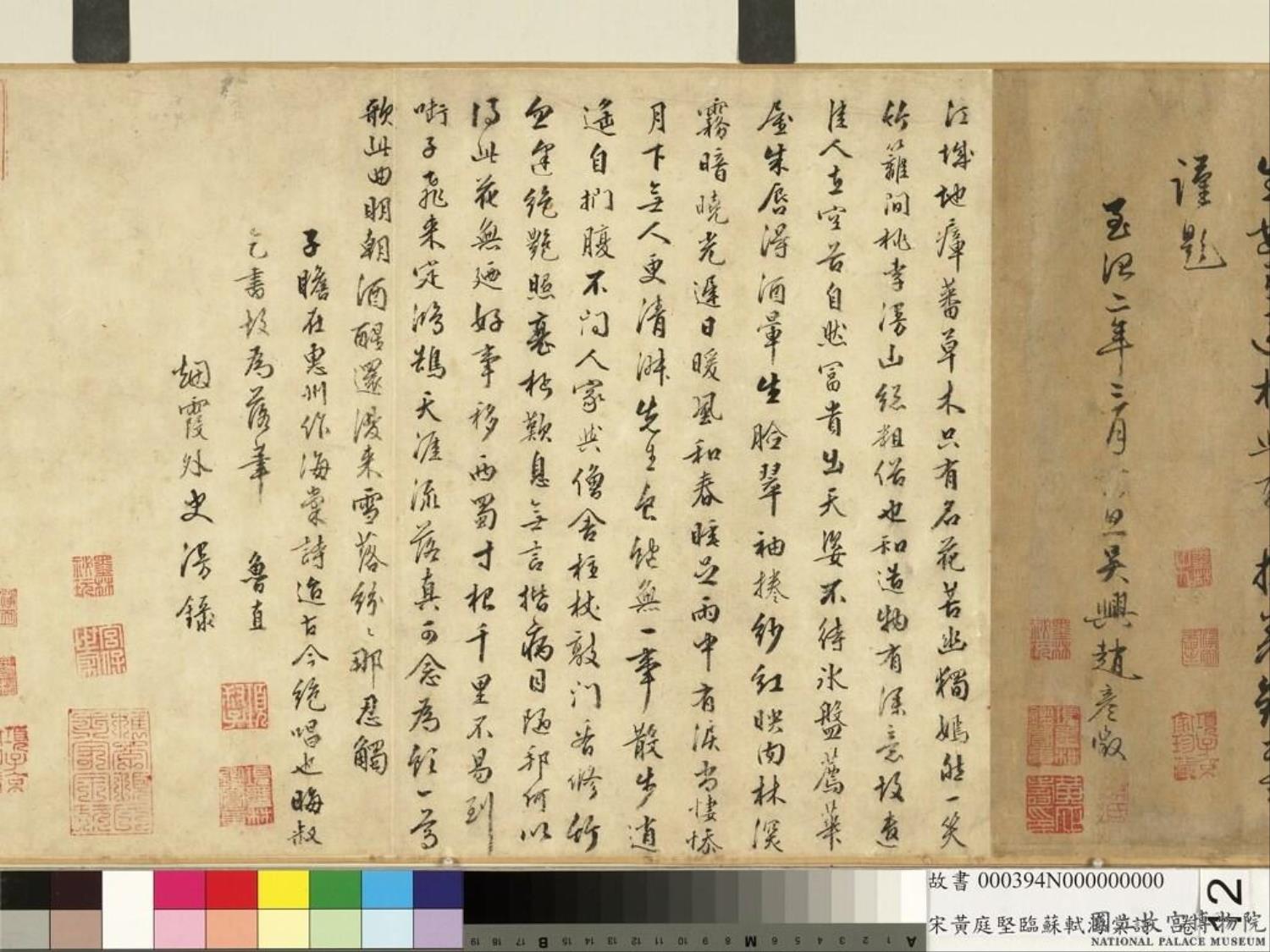

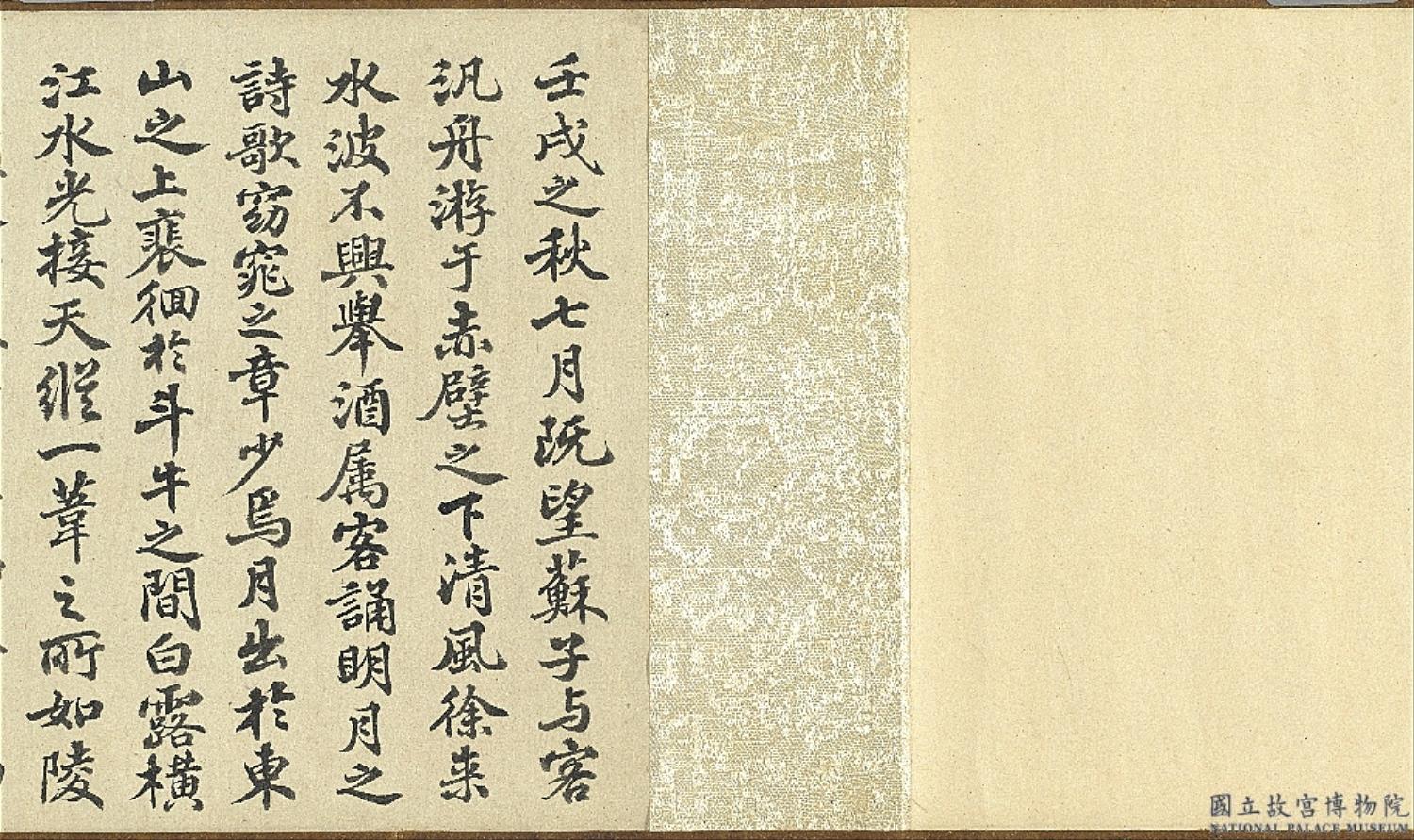

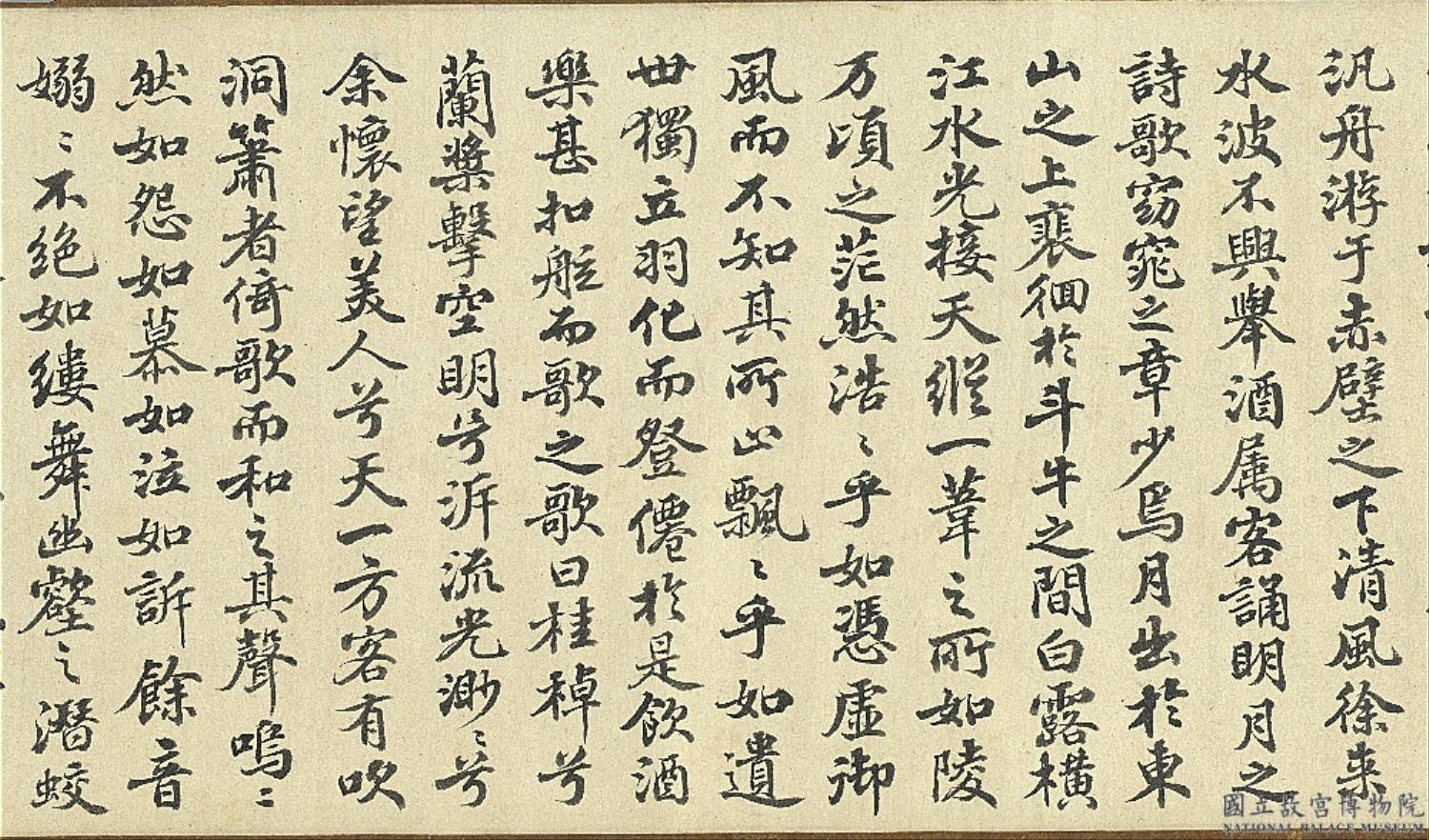

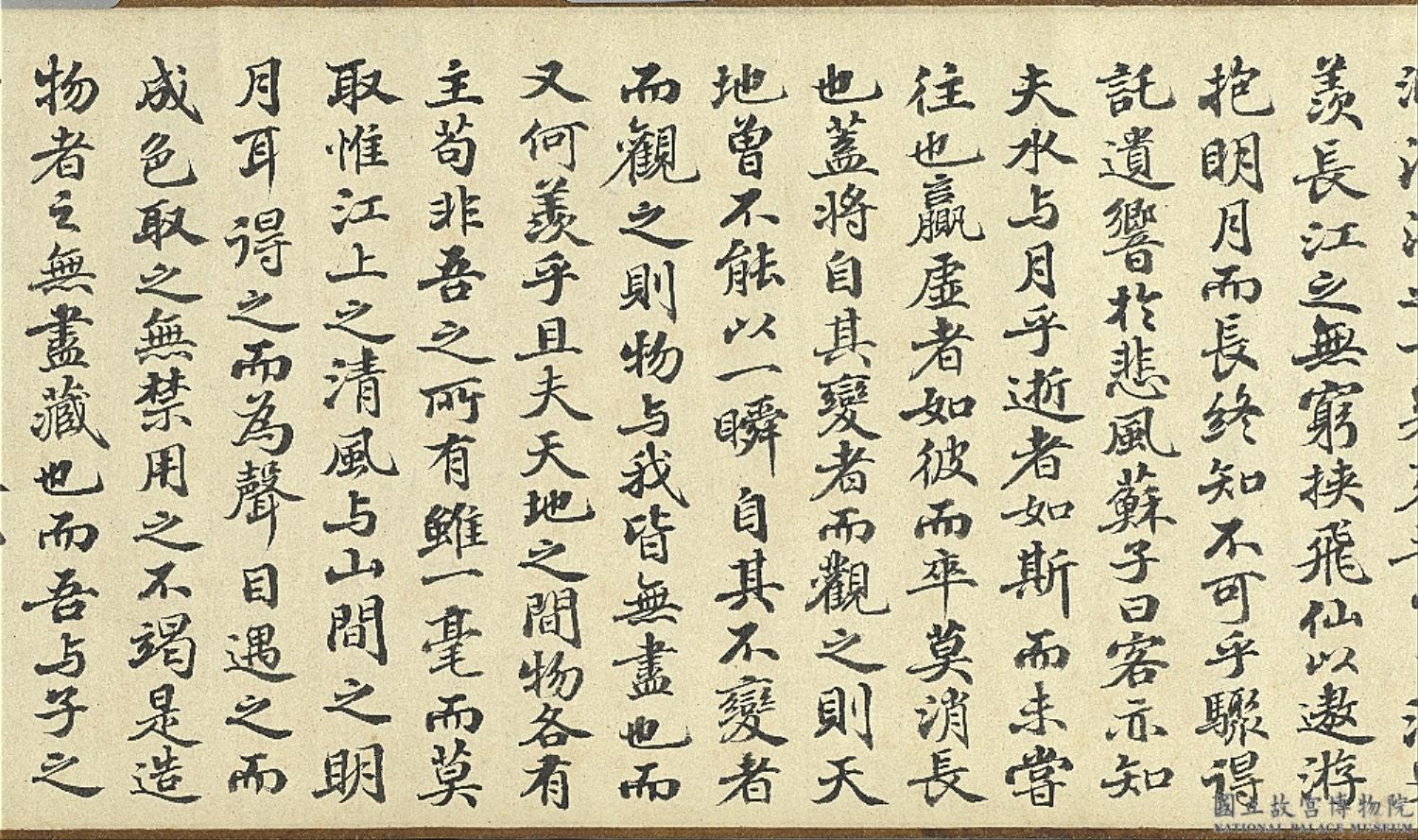

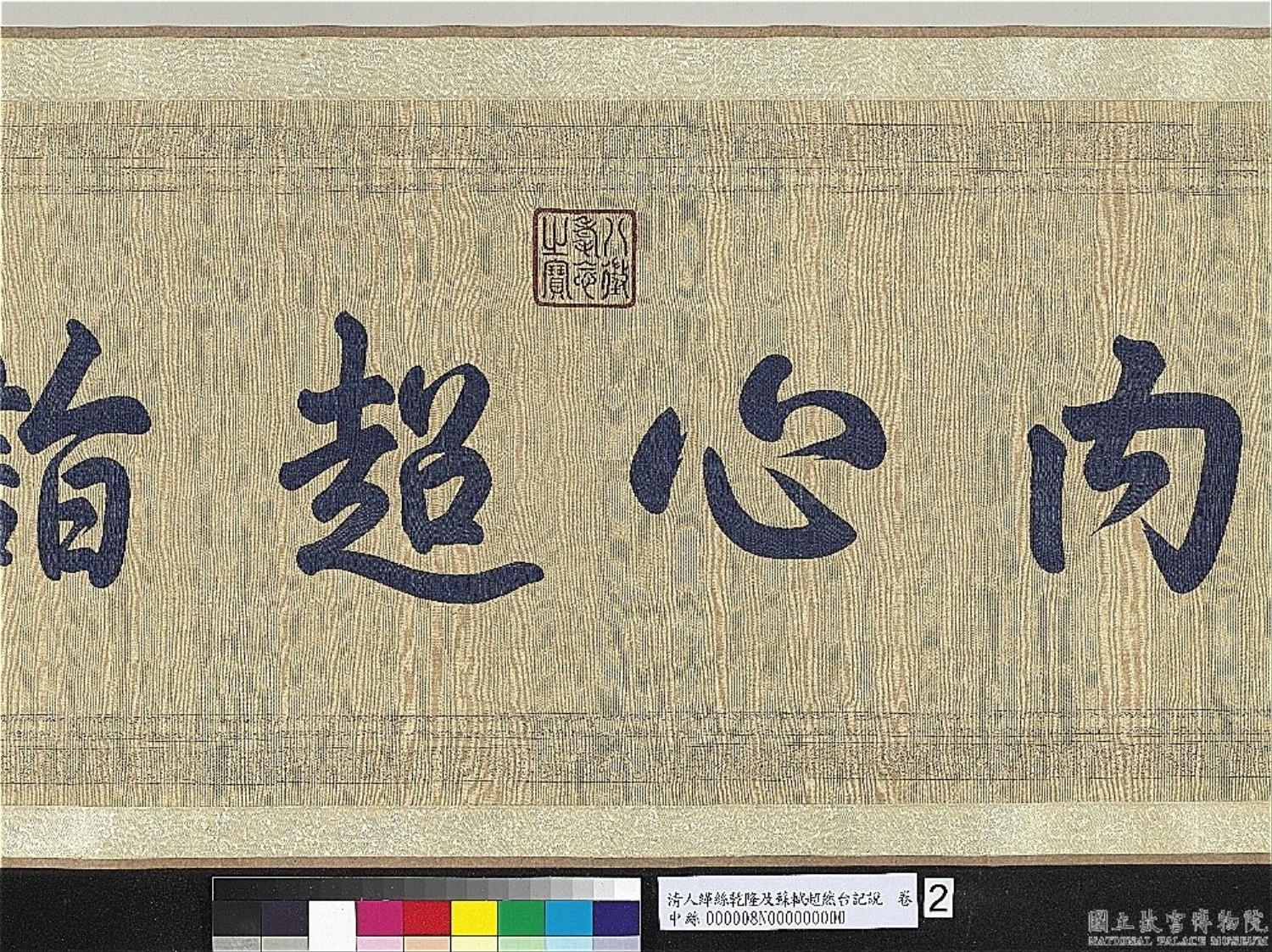

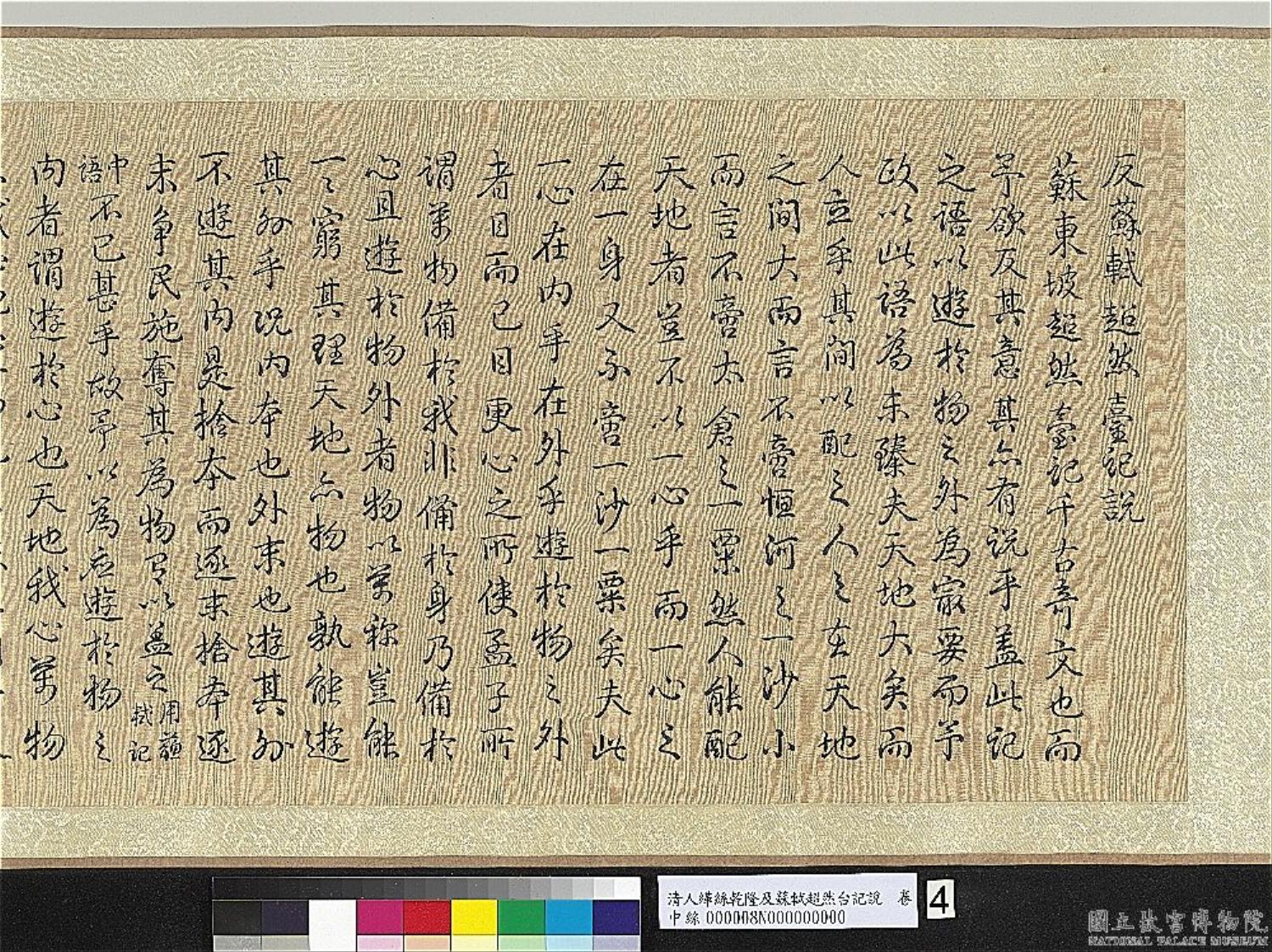

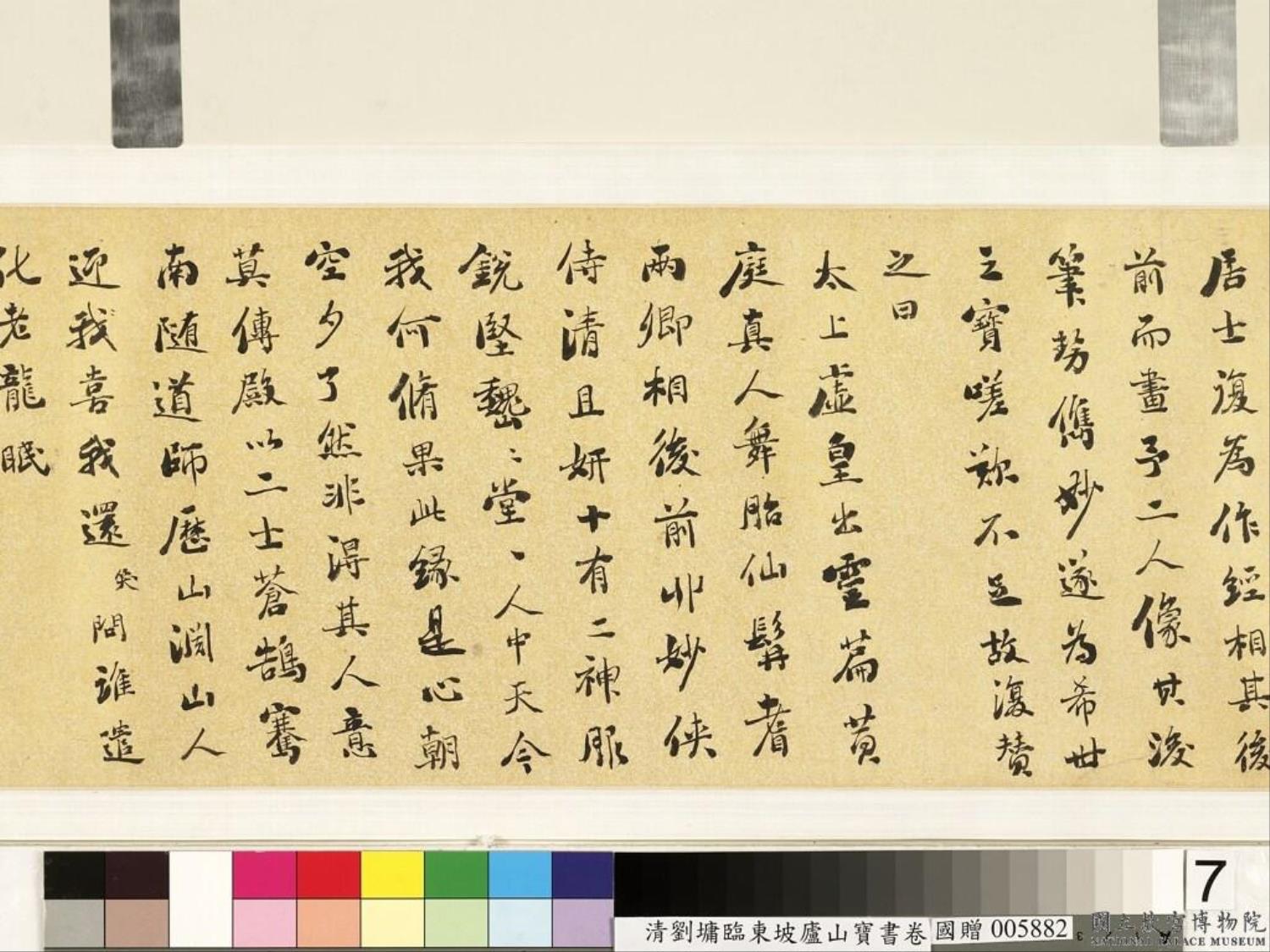

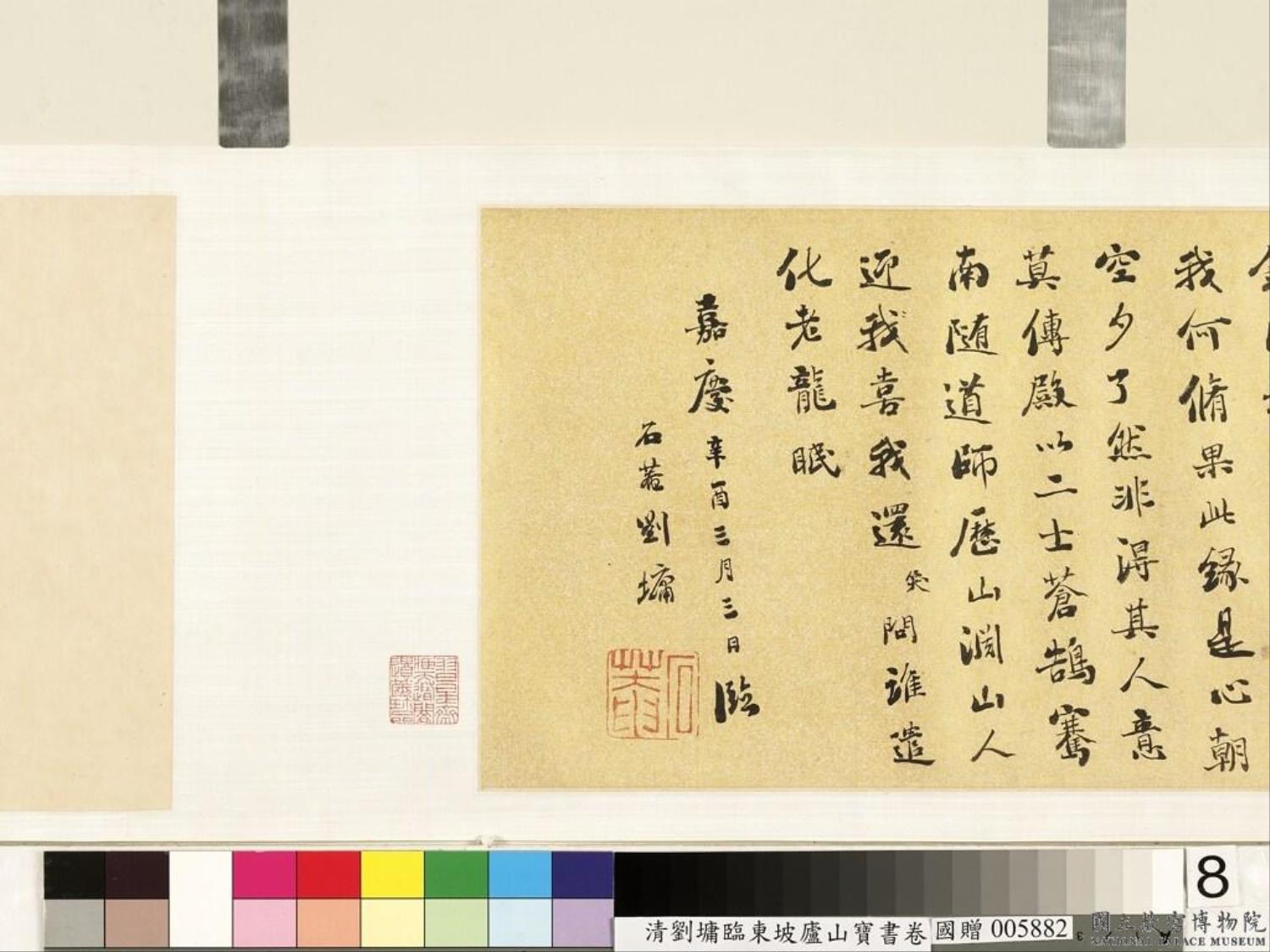

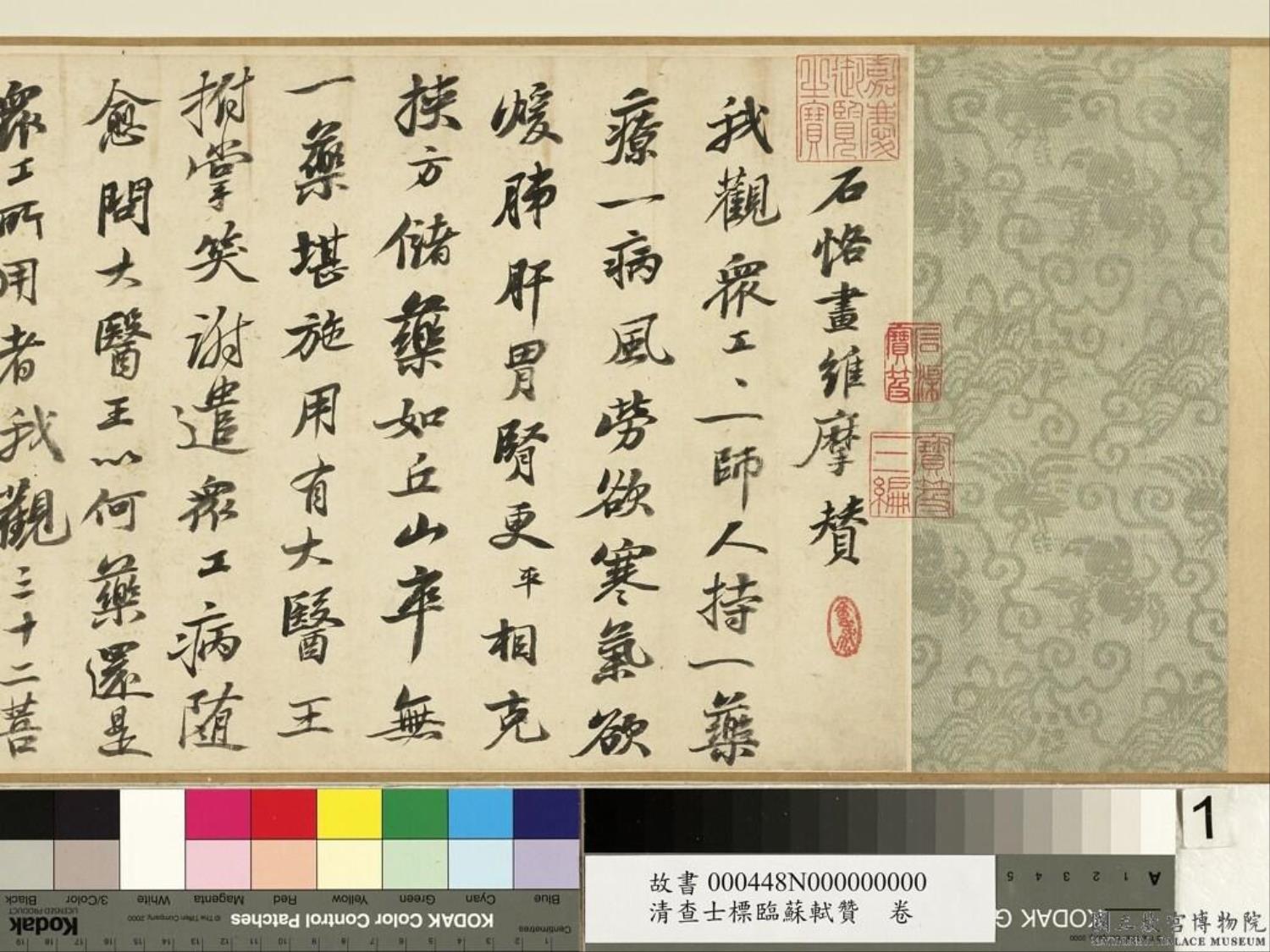

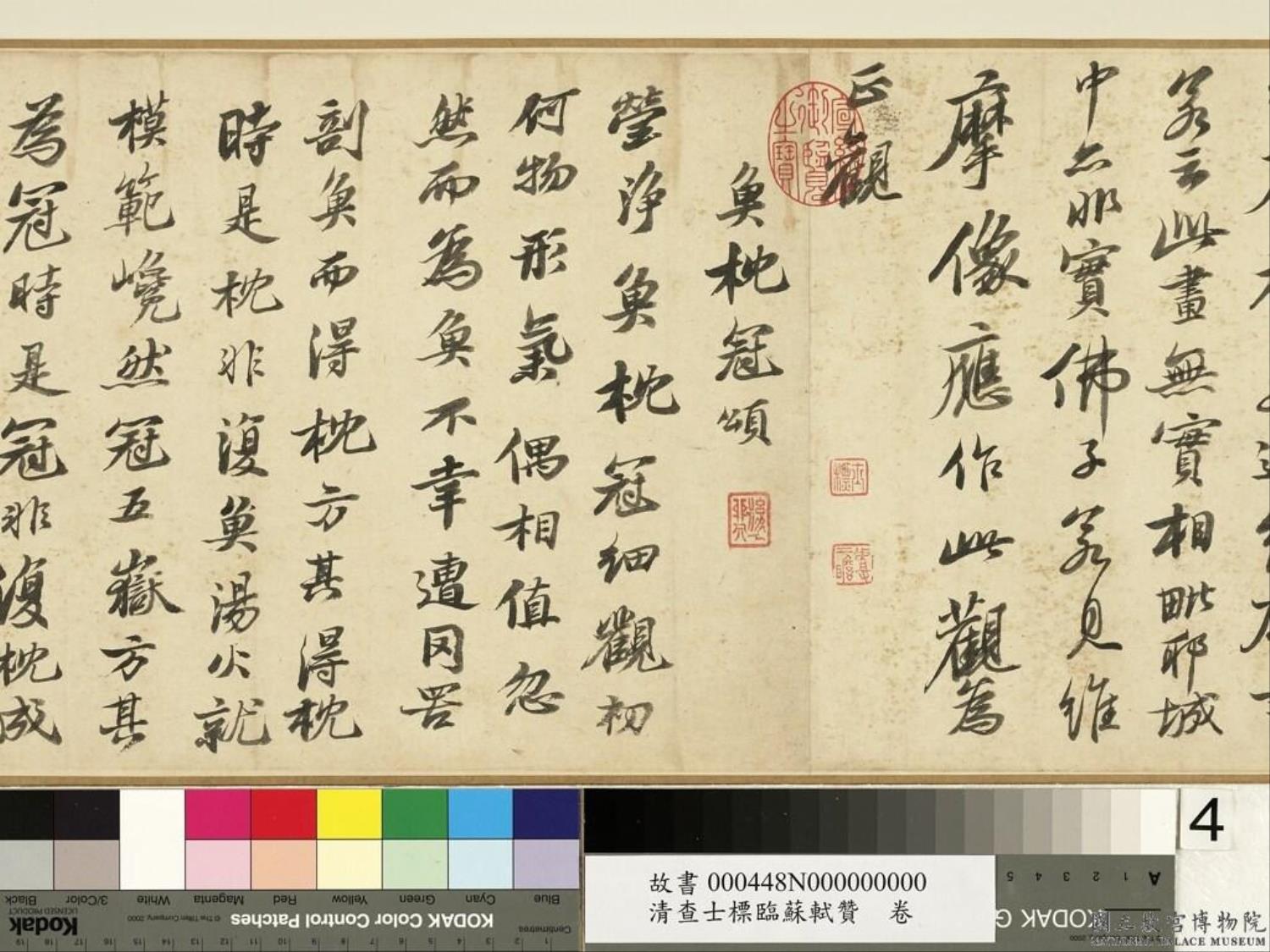

從嘉慶十二年(1807)京江魯氏影刻的康熙三十三年毛氏汲古閣重刻蘇寫本[43]來看,常見的蘇寫本版式是:上下單邊,左右雙邊,版心白口,單魚尾,魚尾下記“陶集(卷)某”,其下記葉次,下方記刻工姓名。正文每半葉九行,蘇體大字,行十五字。雙行小字字數相同。卷首有目錄,第一行署“總目”,第二行低一字署“(卷)第某”,第三行低二字署類目,第四行低三字署篇目。卷一首葉第一行署“陶淵明集卷第某”,第二行低一字署“詩”,第三行低四字署篇目,正文連屬。以下各卷版式相同。各卷卷末隔一行署尾題。總目前為蕭統《陶淵明文集序》,以下依次為:卷一至四為《詩》,卷五為《賦辭》,卷六為《記傳贊述》,卷七為《傳贊》(《五孝傳贊》),卷八為《疏祭文》,卷九至十為《集聖賢群輔錄上》《下》(四八目)。卷三之首錄思悅甲子辨。卷十末附錄顏延年撰《靖節徵士誄》(與正文連屬)、昭明太子撰《傳》、《北齊楊休之序錄》(次葉另起)、《本朝宋丞相私記》、思悅《書靖節先生集後》、佚名氏跋。總目後有康熙三十三年甲戌毛扆識語,然後是嘉慶十二年魯銓跋。

從魯跋可知,他仍然使用錢梅仙所摹為底本。羅振玉《面城精舍雜文乙編·宋本陶靖節集跋》謂:“囊得毛氏汲古閣覆宋宣和王仲良本《陶靖節集》,見每卷尾皆隔一行書題目,其式與今書籍不合,頗以為怪。”[44]之後的蘇寫本完全繼承了這些特點。而此後所流傳的本子,基本上是對魯氏本的仿刻,主要有以下幾種:

其一,同治癸亥(1863)何氏篤慶堂本。這也是一種仿刻,但橋川氏對何氏本評價很低,說“何氏篤慶堂版,其筆致頗頹,不堪閱目者也”[45]。

其二,光緒湘潭胡氏刻本,即胡氏伯薊摹刻本,為光緒六年(1880)所刊。光緒五年汲古閣木刻仿蘇大字本,十卷三冊。其編次與嘉慶魯氏本一樣,但最後有光緒己卯春陳澧之題記。該題記誇諛胡伯薊如何愛陶、性格如何似陶等。此本今國家圖書館有藏,書中有大量朱筆批點,多錄湯漢注、曾國藩、何焯等人評語,而少量未交代出處者,可能是批校者之自評。在《贈長沙公族祖》一詩上貼有便簽,有墨筆錄何焯評語。橋川時雄認為“比之於何氏篤慶堂本,其筆體更頹,紙色略濁”[46]。但是,松本尚志對此本評價甚高,則認為是蘇寫本裡書風比較好的[47]。這說明大家對書法的鑒賞標準不一,最終意見竟然可以完全相左。

其三,宣統元年(1909)上海著易堂石印本。此本版式是影印並縮小了汲古閣版。白口單魚尾,印有“陶集”字樣和頁碼。封面書簽題“陶淵明集”“仿蘇寫本”“汲古閣校藏”,扉頁方框三界,中“陶淵明集”,右“仿蘇寫本”,左“著易堂石印”,均為楷書。北面方框內有字三行:“宣統元年暮春之初仿汲古閣藏本縮印。”繼蕭統《序》,總目。總目後有陶淵明、蘇東坡小像,界框內線刻陶淵明小像,背刻四言八句像贊。然後依次是《北齊陽休之序錄》《本朝宋丞相私記》、思悅《書靖節先生集後》《紹興十年十一月日書》《毛扆跋》。

其四,民國七年(1918)上海沅記書莊石印顧皜評注《陶集發微》,摹寫仿蘇寫本,共十卷,加卷首卷尾,實為十二卷,四冊。蘇本無注,此本增錄各家之注。其中有“浦灘奴奴石城一匏顧皜漫書說”。卷首為例言,陶、蘇小像,諸本序錄,諸本編次,原編序目。其餘不同者有:毛跋移於卷首,卷末無名氏跋後新增“同治三歲次甲子五月朔浙東陸機次山序”,新增“諸本評匯”、《蓮社高賢傳》和《附錄雜識》。橋川時雄對此書有著錄,指出此書編次整齊,但因為是石印發行,故而人未珍重[48]。總之,目前能追溯到的蘇寫本實物,最早是產生於明代。至清代,人們對蘇寫本複刻興趣仍然不減,出現了多種以蘇體為寫刻書法的陶集,形成了陶集文獻發展與書法史相交叉的文化景觀。

三、多樣的蘇寫本《陶淵明集》書風

南宋胡仔詩話中提到的王氏宣和本是“字畫乃學東坡書”,後世對這一句話念念不忘。而年代既久,意見漸成紛雜,主要分為兩派:一派認為蘇寫本是蘇東坡親寫,另一派認為只是仿照了蘇東坡書法。

從嚴旃手中獲得“北宋蘇寫陶集”的錢謙益在《絳云樓題跋》中說:

北宋刻《淵明集》十卷,文休承定東坡書。雖未見題識,書法雄秀,絕似《司馬溫公墓碑》,其出坡手無疑。鏤版精好,清華蒼老之氣,凜然於行墨之間,真希世之寶也。[49]

文休承即明代書法家文徵明之子文嘉(1501—1583)。文嘉何由見得此本,錢謙益完全沒有提及。文彭曾搜集過陶集,現存國家圖書館的汲古閣舊藏十卷本《陶淵明集》(即曾紘本)就有文彭之印[50]。因此,文氏在鑒定陶集上被認為是有發言權的。錢謙益就根據文嘉所論來判定,認為這部陶集是東坡親手所寫,書風類似《司馬溫公墓碑》。他還提及了旁人所論:“西蜀雷羽津見之云:‘當是老坡在惠州,偏和陶詩之日所書。吾以為筆勢遒勁,似非三錢雞毛筆所辨。古人讀書,多手鈔。坡書如淵明集者何限,但未能盡傳耳。’”[51]這也是在說因為蘇軾喜歡陶詩、和過陶詩,所以他必定寫過一部陶集。這同樣是推測之論。

《司馬溫公墓碑》即《司馬溫公神道碑》,原碑已毀,現存碑身系明嘉靖年間仿宋碑複製[52]。這篇書法作品,整體筆力遒勁,以中楷寫成,筆劃粗大,落筆之力猶重,與錢謙益對他所見到的蘇寫本之書風的描述是相吻合的。《司馬溫公神道碑》的字體更為方楷板正,易於刻寫。而且筆劃之間,沒有任何連筆之處,刻工更容易以之上板。但是,錢遵王對自己所見的蘇寫本的書法判定為:“此則購名手從宋刻影摹者,筆墨飛動,行間字有不可遏之勢,視宋刻殆若過之。”[53]這兩句話應該很難用於描述《司馬溫公神道碑》。錢曾雖然學問不佳,但是從感官角度來描述一種書法應該不至於相差太多。而且他判定,這種所謂的蘇寫本應絕非宋刻,只是承認其摹寫水準還是很高的。

毛扆看到錢遵王的蘇寫陶集,說它“筆法宛是蘇體,意從蘇本翻雕者”,“宛是”二字,說明他對這種蘇寫本與蘇軾真跡之間的相似程度並不滿意。而對於錢梅仙的摹寫,毛扆評價為“筆墨璀燦,典刑儼然”,意思是錢梅仙追求盡力與底本書法相似並且實現了。錢梅仙所摹刻的,明顯是一種行楷書風的蘇體字。他摹寫時一定追求與底本的書風盡可能地接近。魯銓跋也對錢氏書法有很高的評價,云:“蘇文忠書結構遒勁,直入王僧虔之室。餘生也晚,不獲睹真跡,時取古拓臨摹,輒難得其仿佛。今錢君所摹,玉轉珠回,行間猶有云霞攬結意象,即置之真宋本中,何多讓焉?”[54]這是說錢氏所摹之蘇體,筆法圓潤,楷體中又有行書風味,筆劃之間有諸多連筆,風格飄逸瀟灑。這是蘇體中常見的一種筆法,比如蘇東坡所寫的《金剛般若波羅蜜經》,也是行、楷結合之書,而行書之風更為明顯。所以,錢謙益、錢遵王所見與錢梅仙所摹寫的蘇寫本,書風應該皆有區別。也就是說,蘇寫陶集在它流傳的過程中,人們會根據自己對蘇寫陶集的想像,用不同書風的蘇體字來進行摹刻。

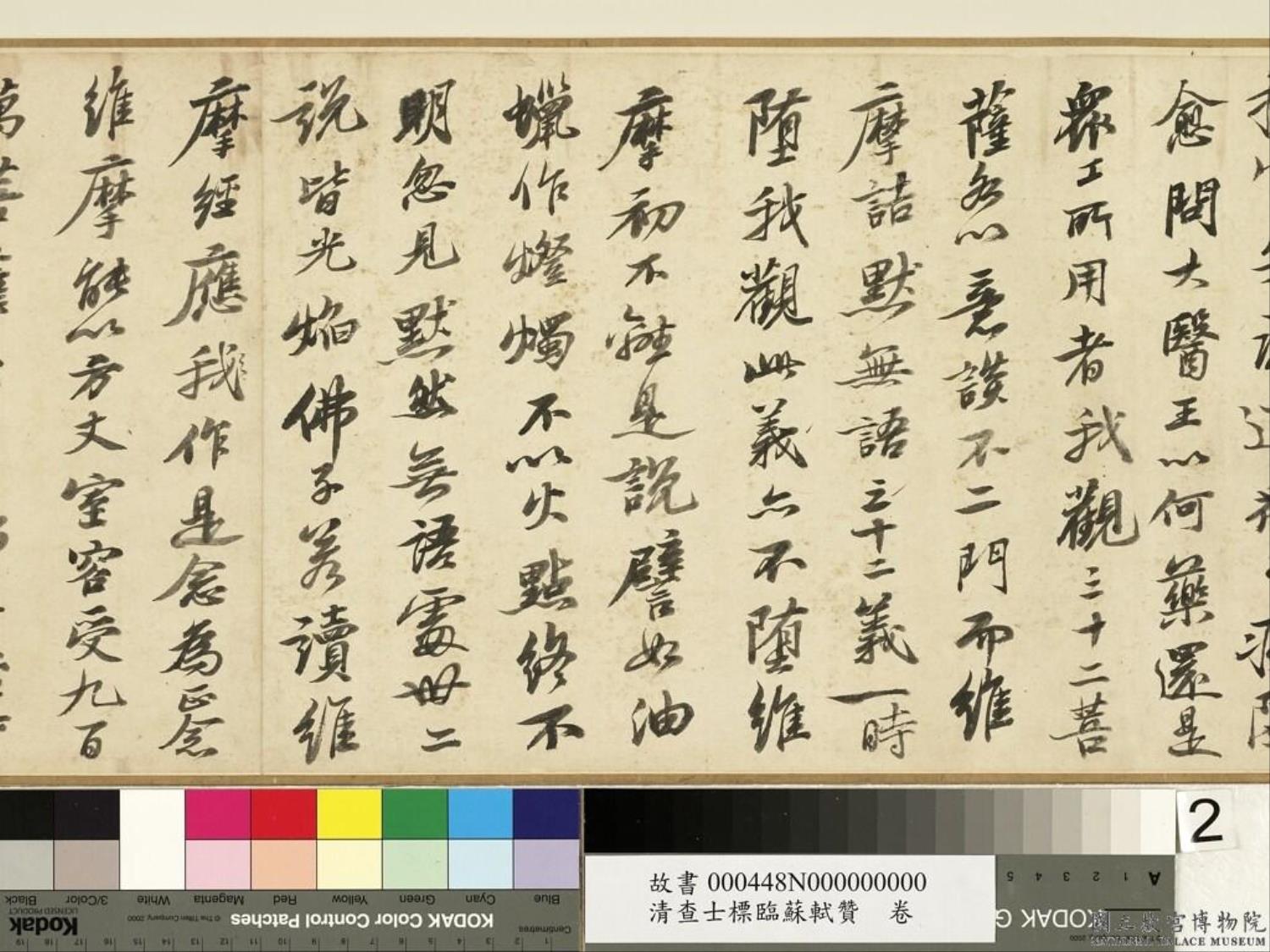

從現存京江魯氏本的書法來看,錢梅仙的確是一位高超的、有責任心的摹刻者,他全面揣摩了蘇軾的書法,保證同一字在不同地方出現時的差異性,以此來使得通篇書法不板滯,讓它看上去絕不會像是一個集字本。這是錢梅仙為現存蘇寫本做出的重要貢獻,他對蘇體字的研究其實是為版刻所作的有意考慮,也反映了他對寫刻本的技術控制。而且,作為康熙三十三年所寫刻的蘇寫陶集,它還是注意到了當世的避諱,全集的“玄”字或者相關偏旁,都缺最後一筆。像《讀山海經》十三首最後一首裡的“何以廢共鮌”的“鮌”字,最末筆缺。另外,還有一些宋本缺筆處,錢氏並沒有缺筆,如在《東方有一士》中“被服常不完”的“完”字末筆沒有缺筆。這些情況說明他或者他使用的所謂“蘇寫本”在底本上,已經改變了真正宋本避諱情況的面目。筆者曾從中摘取一些字樣,將錢氏之字體與蘇軾真跡字體進行了相應的詳細比較(見表1)。

如表格所示,標明為蘇寫本1—5的,乃是錢氏所摹之字,最後真跡相似之字,截取自東坡書法真跡[55]。從以上字形來看,錢氏讓出現頻率很高的那些字都不同,而刻工都如實反映這樣的字體變化。如各處的“詩”字,筆劃粗細各有差別,顯示書寫時的用力大小有別,而且在最後落筆的一點,有些地方是有連筆的,而有些地方沒有。再如多次出現的“辭”字,錢氏在摹刻時,多次使用了辭的書法異體字,而且落筆的筆鋒,都各有差別。左右兩個部首,在書寫的時候所占全字的寬度比例也有差別。再如“傳”字是全書中書寫變化最為多端的字之一,有娟秀清麗的楷體,也有帶行書風味的連筆寫法。起筆一撇,各有粗細。還有“輔”字同樣如此,筆劃中的最後一點,或有之,或省之。右邊部首“甫”字的第一橫與以下結構的距離,也有所不同。另外如“歲”字,在錢氏筆下,它的“山”字頭筆勢飄逸,整體都有行書之風。但是細看之下,錢氏書法與蘇體真跡還是有諸多區別的。整體上看,錢氏書法十分秀麗,而東坡書法粗放有豪氣。再比如在“輔”字最後的落筆一點上,東坡書法顯遒勁,錢氏書法則是樣態圓潤,下筆力度有節制。因此,錢氏書法雖然已是上佳,但粗知東坡書法者,亦能分別它並非真跡。而錢氏所摹刻的本子,大概也很難脫離仿蘇而非蘇的窠臼。

蘇寫本反映了版刻與書法的精妙結合,且遠渡重洋影響了和刻本。日本儒學家松崎複(1771—1844)以蘇寫大字本為底本刊刻陶集[56],邀請了江戶幕府最有名的書法家之一卷大任(1777—1843)來書寫。卷大任號菱湖、弘齋,松崎氏主持的羽澤山房所出之書,很多是卷氏先行寫下,再交付版刻。他的書法很珍貴,故而在日本,松崎本也被稱為“菱湖縮臨巾箱本八卷”。例如本田成之《陶淵明集講義》序就是如此稱呼之[57],漆山又四郎《陶淵明詩解》則稱之為:“卷弘齋や小島成齋の版下”[58]等。書法家的名字成為陶集的命名,這一點也反映了書法在寫刻本中的地位。不過,卷大任所用字體是楷體而非蘇體。

松崎氏使用名家書法摹刻,尊重了蘇寫本的書法傳統。但松崎本和京江魯氏本相比也有很多差異。例如,松崎本忽略了所有蘇寫本因避諱而導致的缺筆,如《勸農》中“敬歎厥美”中的“敬”字,蘇寫本缺筆,而松崎本不缺。松崎本保留了蘇寫本所有的“宋本作”和“一作某”;甚至一些闕字處,都與蘇寫本相同,如《歸田園居六首》中,“歸鳥戀”,一作(闕字);“種苗在東皋”一首末句下注云“或云此篇非淵明所作”;《問來使》題下注云:“南唐本有此一首。”但是其中應該也有一些因為筆誤導致的不同,比如卷二《形贈影》其一,“無改時”,一作“無故時”,蘇寫本作“如故時”;其餘三處皆與蘇寫本同:“豈相思”,一作“相追思”;“詎”,一作“誠”;“善惡”,一作“既喜”。再如《五月旦和戴主簿》中,松崎本“萍光”,“一作神澗”,而蘇寫本為“一作神淵”。再如《送羊長史》中的“綺與角”,此處亦是誤字,應該是“甪”。這些筆誤問題很多,餘不一一例舉。松崎氏所使用的底本是蘇寫大字本,和毛扆從顧伊人這裡拿到的“宋槧本”,應是兩種頗有文字出入的蘇寫本。因此,可以從松崎本進一步認定,明代以來所流行的蘇寫本,絕不止一種。

至於此後清代摹刻蘇寫本,書風繼續變化。例如收有“光緒己卯(1879)六月番禺陳澄題記”、毛扆跋的本子,也是蘇寫本中的一種,雖然也是以毛扆重刻的蘇寫本為底本,但是在臨寫的過程中已經發生了一些變化。與同時流行的嘉慶京江魯氏刻本,頗有不同。具體情形,日本學者松岡榮志已經有所分析,因此這裡對清代以後蘇寫本的發展不再多加贅述[59]。

如表格所示,標明為蘇寫本1—5的,乃是錢氏所摹之字,最後真跡相似之字,截取自東坡書法真跡[55]。從以上字形來看,錢氏讓出現頻率很高的那些字都不同,而刻工都如實反映這樣的字體變化。如各處的“詩”字,筆劃粗細各有差別,顯示書寫時的用力大小有別,而且在最後落筆的一點,有些地方是有連筆的,而有些地方沒有。再如多次出現的“辭”字,錢氏在摹刻時,多次使用了辭的書法異體字,而且落筆的筆鋒,都各有差別。左右兩個部首,在書寫的時候所占全字的寬度比例也有差別。再如“傳”字是全書中書寫變化最為多端的字之一,有娟秀清麗的楷體,也有帶行書風味的連筆寫法。起筆一撇,各有粗細。還有“輔”字同樣如此,筆劃中的最後一點,或有之,或省之。右邊部首“甫”字的第一橫與以下結構的距離,也有所不同。另外如“歲”字,在錢氏筆下,它的“山”字頭筆勢飄逸,整體都有行書之風。但是細看之下,錢氏書法與蘇體真跡還是有諸多區別的。整體上看,錢氏書法十分秀麗,而東坡書法粗放有豪氣。再比如在“輔”字最後的落筆一點上,東坡書法顯遒勁,錢氏書法則是樣態圓潤,下筆力度有節制。因此,錢氏書法雖然已是上佳,但粗知東坡書法者,亦能分別它並非真跡。而錢氏所摹刻的本子,大概也很難脫離仿蘇而非蘇的窠臼。

蘇寫本反映了版刻與書法的精妙結合,且遠渡重洋影響了和刻本。日本儒學家松崎複(1771—1844)以蘇寫大字本為底本刊刻陶集[56],邀請了江戶幕府最有名的書法家之一卷大任(1777—1843)來書寫。卷大任號菱湖、弘齋,松崎氏主持的羽澤山房所出之書,很多是卷氏先行寫下,再交付版刻。他的書法很珍貴,故而在日本,松崎本也被稱為“菱湖縮臨巾箱本八卷”。例如本田成之《陶淵明集講義》序就是如此稱呼之[57],漆山又四郎《陶淵明詩解》則稱之為:“卷弘齋や小島成齋の版下”[58]等。書法家的名字成為陶集的命名,這一點也反映了書法在寫刻本中的地位。不過,卷大任所用字體是楷體而非蘇體。

松崎氏使用名家書法摹刻,尊重了蘇寫本的書法傳統。但松崎本和京江魯氏本相比也有很多差異。例如,松崎本忽略了所有蘇寫本因避諱而導致的缺筆,如《勸農》中“敬歎厥美”中的“敬”字,蘇寫本缺筆,而松崎本不缺。松崎本保留了蘇寫本所有的“宋本作”和“一作某”;甚至一些闕字處,都與蘇寫本相同,如《歸田園居六首》中,“歸鳥戀”,一作(闕字);“種苗在東皋”一首末句下注云“或云此篇非淵明所作”;《問來使》題下注云:“南唐本有此一首。”但是其中應該也有一些因為筆誤導致的不同,比如卷二《形贈影》其一,“無改時”,一作“無故時”,蘇寫本作“如故時”;其餘三處皆與蘇寫本同:“豈相思”,一作“相追思”;“詎”,一作“誠”;“善惡”,一作“既喜”。再如《五月旦和戴主簿》中,松崎本“萍光”,“一作神澗”,而蘇寫本為“一作神淵”。再如《送羊長史》中的“綺與角”,此處亦是誤字,應該是“甪”。這些筆誤問題很多,餘不一一例舉。松崎氏所使用的底本是蘇寫大字本,和毛扆從顧伊人這裡拿到的“宋槧本”,應是兩種頗有文字出入的蘇寫本。因此,可以從松崎本進一步認定,明代以來所流行的蘇寫本,絕不止一種。

至於此後清代摹刻蘇寫本,書風繼續變化。例如收有“光緒己卯(1879)六月番禺陳澄題記”、毛扆跋的本子,也是蘇寫本中的一種,雖然也是以毛扆重刻的蘇寫本為底本,但是在臨寫的過程中已經發生了一些變化。與同時流行的嘉慶京江魯氏刻本,頗有不同。具體情形,日本學者松岡榮志已經有所分析,因此這裡對清代以後蘇寫本的發展不再多加贅述[59]。

注釋:

[1]郭紹虞《陶集考辨》,見《照隅室古典文學論集》,上海古籍出版社,2009年,頁273。

[2]鄧小軍《陶集宋本源流》,見《詩史釋證》,中華書局,2004年,頁90—94。

[3]郭紹虞《陶集考辨》,頁275。

[4]王孟白《關於陶集校勘問題——逯欽立陶淵明集校注質疑之一》,見《古籍點校疑誤匯錄(一)》,中華書局,1990年,頁66。

[5][清]葉德輝《郋園讀書志》卷七,見湖南圖書館編《湖湘文庫——湖南近現代藏書家題跋選》第1冊,嶽麓書社,2011年,頁367。

[6]京江魯氏影刻康熙三十三年(1694)汲古閣寫刻蘇東坡手書《蘇東坡集》影印本毛氏跋(以下簡稱“毛氏跋”),線裝書局,2000年。

[7]郭紹虞《陶集考辨》,頁271。

[8]田曉菲《塵幾錄:陶淵明與手抄本文化研究》,中華書局,2007年,頁30。

[9]可參看袁行霈《論和陶詩及其文化意蘊》,《中國社會科學》2003年第6期;蕭慶偉《論蘇軾的“和陶詩”》,《中國韻文學刊》2000年第2期等。

[10]李劍鋒《陶淵明與中國書法》,《中國文學研究》2014年第1期,頁38—39。

[11]以上皆可參見《蘇軾文集》,中華書局,2004年。

[12][宋]蘇軾《東坡詩話》,《宋詩話全編》,江蘇古籍出版社,2000年,頁798。

[13]《宋元筆記小說大觀》,上海古籍出版社,2001年,頁2932。

[14]蘇東坡書《歸去來兮辭》,紙本,縱32釐米,橫181.8釐米,現藏於臺灣故宮博物院。

[15]李放《蘇軾書法思想研究》,南方出版社,2009年。

[16][宋]羅大經《鶴林玉露》,見《中國史料筆記叢刊》,中華書局,2008年。

[17][宋]嶽珂《寶真齋法書贊》卷一二,文淵閣《四庫全書》本。

[18][宋]周必大《文忠集》卷一八,見影印文淵閣《四庫全書》第1147冊,臺灣商務印書館,1986年,頁177。

[19][宋]周必大《文忠集》卷一七,見影印文淵閣《四庫全書》第1147冊,頁167。

[20]穀卿《藝術文獻的“同”與“異”》,《文獻》2019年第3期,頁181。

[21]穀卿《藝術文獻的“同”與“異”》,《文獻》2019年第3期,頁181。

[22][宋]胡仔《苕溪漁隱叢話後集》卷三《陶靖節》,人民文學出版社,1984年,頁21。

[23][宋]嶽珂《寶真齋法書贊》卷一二,文淵閣《四庫全書》本。

[24][日]橋川時雄《陶集版本源流考》,東京:文字同盟社,1931年,頁481。

[25]章宏偉《出版文化史論》,華文出版社,2001年,頁196—197。

[26]田曉菲《塵幾錄:陶淵明與手抄本文化研究》,頁47。

[27][清]錢曾《藏園批註讀書敏求記校證》,中華書局,2012年,頁359。

[28][清]楊紹和《楹書隅錄》,見《訂補海源閣書目五種》,齊魯書社,2002年,頁212。

[29][清]錢曾《藏園批註讀書敏求記校證》,頁359。

[30]《宋史》,中華書局,1977年,頁2117。

[31]鄧小軍《陶集宋本源流考》,《新宋學》第2輯,上海辭書出版社,2003年,頁213。

[32][日]橋川時雄《陶集版本源流考》,頁480。

[33][日]橋川時雄《陶集版本源流考》,頁479。

[34][宋]胡仔《苕溪漁隱叢話後集》卷三,頁21。

[35]郭紹虞《陶集考辨》,頁275。

[36]錄自《中華再造善本》李公煥本《箋注陶淵明集》,國家圖書館出版社,2003年。

[37]袁行霈《陶淵明研究》,北京大學出版社,1997年,頁202。

[38][清]劉聲木《萇楚齋續筆》卷三,見《萇楚齋隨筆續筆三筆四筆五筆》,中華書局,1998年,頁288。

[39][日]橋川時雄《陶集版本源流考》,頁483。

[40][日]橋川時雄《陶集版本源流考》,頁482。

[41]拙論《獨山莫氏複刻縮宋本〈陶淵明集〉底本探疑》,《中國社會科學院研究生院學報》2017年第6期。

[42]樊長遠《毛氏汲古閣抄工考》,《文津學志》第11輯,2018年,頁181。另:由於至今未見康熙年所刻汲古閣錢氏摹本,筆者與友人董岑仕皆有懷疑,是不是毛氏寫有此本並刻板後,並未刊印發行;或者即便刊印,發行量也極小,以至於完全佚失。因為一種清代著名刻本至今完全難尋任何蹤跡的情況還是相對少見的。

[43]全稱可以是:“嘉慶十二年京江魯銓影刻康熙三十三年毛氏汲古閣摹紹興十年杭州或浙江地區影刻宣和四年王仲良刻蘇寫本《陶淵明集》十卷。”

[44]羅振玉《面城精舍雜文乙編》,《雪堂類稿》,2003年,遼寧教育出版社,頁454—455。

[45][日]橋川時雄《陶集版本源流考》,頁485。

[46][日]橋川時雄《陶集版本源流考》,頁485。

[47][日]松岡榮志《陶淵明集版本小識——宋本三種》,《蘇州大學學報(哲學社會科學版)》1994年第1期,頁61。

[48][日]橋川時雄《陶集版本源流考》,頁520。

[49][清]錢謙益《牧齋初學集》卷八五《跋坡書陶淵明集》,上海古籍出版社,1985年,頁1781。

[50]陳杏珍《宋刻陶淵明集兩種》,《文獻》1987年第4期,頁208。

[51]陳杏珍《宋刻陶淵明集兩種》,頁208。

[52]《司馬溫公神道碑》,見運城市河東博物館編《河東碑刻精選》,文物出版社,2014年,頁76—82。

[53][清]錢曾《藏園批註讀書敏求記校證》,頁359。

[54]京江魯氏影刻康熙三十三年(1694)汲古閣寫刻蘇東坡手書《蘇東坡集》影印本魯銓跋。

[55]以上真跡字樣皆取自《蘇軾書法字典》,湖北美術出版社,2010年,頁碼從略。

[56]錄自日本天保十一年(1840)松崎慊堂刻《陶淵明集》,京都大學人文研究所藏。

[57][日]本田成之《陶淵明集講義》,《凡例四則》,隆文館,1922年,頁1。

[58][日]幸田露伴校閱、[日]漆山又四郎譯注《陶淵明集:譯注》,岩波書店,1928年,頁4。

[59][日]松岡榮志《陶淵明集版本小識———宋本三種》,頁61。

[60][日]橋川時雄《陶集版本源流考》,頁455。

[61]袁行霈《宋元以來陶集校注本之考察》,《陶淵明研究》,頁205—206。

[62]袁行霈《宋元以來陶集校注本之考察》,《陶淵明研究》,頁206。

[63][宋]胡仔《苕溪漁隱叢話前集》卷四《五柳先生下》,頁25。

[64]陶澍《靖節先生年譜考異下》,《陶澍全集》,嶽麓書社,2010年,頁219。

[65][南宋]吳仁傑《陶靖節先生年譜》,許逸民校輯《陶淵明年譜》,中華書局,1986年,頁21。

[66][清]顧易《柳村譜陶》,許逸民校輯《陶淵明年譜》,頁44。

【作者簡介】

蔡丹君,文學博士,中國人民大學文學院副教授。主要從事北朝文學、《陶淵明集》文獻、《文選》學與漢代讖緯等方面的研究。